- PII

- S086960630005675-1-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005675-1

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 115-121

- Abstract

Based on materials from the Archives of the RAS, the author considers the activities of Moscow Branch of the Institute for the History of Material Culture in 1943–1945 and the process of moving the Institute to Moscow. By the beginning of 1943, Moscow Branch remained the only active subdivision of the Institute for the History of Material Culture. Its Deputy Director A.V. Mishulin played an important role in the preparation of Archaeological Meeting of 1945 and contributed to the transfer of the Head Institution from Leningrad to Moscow, which decision was adopted on February 9, 1945.

- Keywords

- the history of Soviet archaeology, the Institute for the History of Material Culture, Moscow Branch of the Institute for the History of Material Culture, A.V. Mishulin

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1789

Документы из Архива РАН в Москве позволяют определить точные даты основания или начала важных этапов трансформации научных учреждений. Для Института археологии (ИИМК) АН СССР такой датой стало 9 февраля 1945 г. – день перевода ИИМК из Ленинграда в Москву. К сожалению, в некоторых изданиях Института археологии это событие датируется неточно: 9 января 1945 г. вместо правильной – 9 февраля 1945 г. (Гуляев, 2000. С. 5; Макаров, 2007. С. 6, 7). В издании 2000 г. дается ссылка на публикацию Д.Б. Шелова “70 лет Институту археологии” в сборнике 1991 г. (Шелов, 1991. С. 9–30), но Шелов указал только год – 1945 (1991. С. 16); в действительности же неточность восходит к статье Н.И. Платоновой из того же сборника (1991. С. 72), которая использовала не “первичный” архивный документ, а “вторичный” (опись фонда): Пескарева К.М. Предисловие к фонду 312 ИИМК... (Платонова, 1991. С. 77). Кстати, в более поздней совместной статье Н.И. Платонова указала правильную дату со ссылкой на “первичный” архивный документ (СПбФ Архива РАН. Ф. 7. Оп. 1. Д. 496. Л. 44; Платонова, Кирпичников, 2010. С. 41).

В 1942 г. сотрудники ИИМК АН СССР, которые не находились на фронтах войны, были разбросаны по всей стране – как в прежних “местах обитания” (в Ленинграде и Москве), так и в новых (в Казани, Елабуге, Ташкенте). Научную жизнь пытались продолжить в блокадном Ленинграде; эвакуированные сотрудники ИИМК принимали участие в знаменитом заседании гуманитарных институтов АН СССР в Ташкенте 31 января 1942 г., которое было посвящено памяти академика С.А. Жебелева (Карпюк, Кулишова, 2018). Сотрудники института с 1943 г. организовывали и принимали участие в археологических экспедициях в Поволжье.

Дирекция ИИМК формально находилась в Казани, где также располагался эвакуированный в 1941 г. из Москвы Президиум АН СССР. Но это обстоятельство не сыграло положительной роли по двум причинам. Во-первых, между теми археологами-ленинградцами, кто пережил блокаду и был эвакуирован в Елабугу (но не в Казань) по “дороге жизни” в 1942 г., и эвакуированным на самолете еще в ноябре 1941 г. их директором М.И. Артамоновым пролегла непреодолимая трещина; М.И. Артамонов не мог и уже не хотел руководить институтом (Платонова, 1999). Во-вторых, сам Казанский центр АН СССР был в значительной степени дезавуирован Сталиным за излишнюю инициативность; активный вице-президент О.Ю. Шмидт был отстранен от руководства. Управление перешло в руки больного и почти недееспособного президента АН СССР В.Л. Комарова, который обосновался в Свердловске и занимался по большей части проблемами Урала (Афиани, Осипова, 2010. С. 9; Савина, 2005. С. 165–205).

Все это привело к ситуации безначалия и недееспособности всех групп археологов, кроме московской, активно работавшей по государственным заданиям (Карпюк, 2019). Одним из отдаленных последствий победы в Сталинградской битве стало решение о реэвакуации московских научных учреждений АН СССР. 13 марта 1943 г. было издано постановление правительства № 269 “О переводе эвакуированных институтов и учреждений АН СССР в Москву”, а 11 января 1944 г. руководство АН СССР докладывало В.М. Молотову, что реэвакуация в Москву завершена, всего было перевезено 3109 сотрудников академии и 5809 членов их семей (Савина, 2005. С. 197, 198). Уже весной 1943 г. академические институты стали возвращаться в Москву, в то время как ленинградские институты находились в эвакуации вплоть до весны–лета 1945 г. С лета 1943 г. в Москве уже проходили защиты диссертаций. Событием в научной жизни столицы стала защита докторской диссертации А.В. Мишулиным 8 июля 1943 г. (Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 65. Л. 38), А.В. Мишулину было суждено сыграть весьма существенную роль в судьбе ИИМК.

Период “безначалия” в ИИМК, вызванный недопониманием между директором М.И. Артамоновым и эвакуироваными в Елабугу сотрудниками, закончился в 1943 г. Дирекция ИИМК после реэвакуации обосновалась в Москве, и ИИМК (как и Институт истории АН СССР) возглавил академик Б.Д. Греков, а его заместителем в октябре 1943 г. стал А.В. Мишулин, научный и партийный деятель, главный редактор журнала “Вестник древней истории”. Он работал в отделе науки ЦК ВКП(б) и играл очень важную роль в подготовке “исторического совещания” 1944 г. (оно не состоялось) и “археологического совещания” 1945 г. А.В. Мишулин в 1943–1945 гг. фактически осуществлял руководство ИИМК, подписывал открытые листы и т.п. А.В. Мишулин в 1930-е годы работал в ГАИМК, где тесно сотрудничал с А.В. Арциховским и другими археологами, неоднократно конфликтовал с ленинградским руководством этой организации, но, впрочем, не с ленинградскими коллегами. С 1938 г. он возглавлял сектор древней истории в Институте истории в Москве. Перед войной А.В. Мишулин наладил тесное и плодотворное сотрудничество с академиком С.А. Жебелевым, и именно этот “тандем” обеспечивал и контролировал подготовку томов “Всемирной истории” по истории древнего мира (Карпюк, Крих, 2018).

Вот что говорил на заседании ученого совета Института истории АН СССР 25 декабря 1948 г., посвященного памяти А.В. Мишулина, В.Д. Блаватский о той поддержке, которую Мишулин оказывал археологам: “Он был во многом незаметным, он не был связан с какими-нибудь блестящими открытиями или обширными фронтами, но, тем не менее, вклад А[лександра] В[асильевича] был едва ли не самым большим, чем любого из наших современников. А[лександр] В[асильевич] был постоянным научным руководителем и организатором на самых значительных участках работы в этом отношении” (Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 198. Л. 42).

5 и 6 июня 1944 г. в Москве состоялась сессия Отделения истории и философии АН СССР, посвященная 25-летию ГАИМК–ИИМК. На последовавшем за ней пленуме ИИМК (7–10 июня) выделялись доклады А.В. Мишулина “Испанская археология за последнее десятилетие” и Б.Р. Виппера (о проблемах с его трудоустройством в МОИИМК в 1941 г. см. Карпюк, 2019) “Новые проблемы советского искусствознания” (Пленум, 1946. С. 191).

В.Д. Блаватский отмечал активность А.В. Мишулина “на археологическом фронте” именно в 1944 г.: “Только его энергии обязано существование античного сектора [в Москве] в системе нынешнего Института истории материальной культуры. Но особенно значительно... это деятельность его в создании Всесоюзного Археологического совещания... Это был еще 1944 г. – разгар войны...”. В.Д. Блаватский также подчеркивал решающую роль А.В. Мишулина в разработке закона об охране памятников (Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 198. Л. 43).

Итак, к 1944 г. А.В. Мишулин играл ведущую роль в ИИМК, при этом работал в аппарате ЦК ВКП(б), причем в его обязанности входила подготовка Археологического совещания, сыгравшего ключевую роль в развитии советской археологии: “С октября 1943 г. по сентябрь 1945 г. А[лександр] В[асильевич] был заместителем директора Института истории материальной культуры им. Н.Я. Марра АН СССР. Деятельное участие принял он в Археологическом совещании, прошедшем в начале 1945 г. … С мая 1944 г. до августа 1946 г. А[лександр] В[асильевич] был на руководящей работе в аппарате ЦК ВКП(б)...” (Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 198. Л. 72).

Похоже, после смерти С.А. Жебелева А.В. Мишулин не нашел, на кого можно было бы опереться в ленинградском руководстве ИИМК при подготовке Археологического совещания, и стал прилагать усилия для перевода ИИМК в Москву на постоянной основе. Вероятно, именно от него исходила инициатива докладной записки вице-президенту АН СССР академику В.П. Волгину и академику-секретарю Н.Г. Бруевичу от директора ИИМК Б.Д. Грекова, зам. директора А.В. Мишулина и ученого секретаря С.А. Таракановой о перенесении ИИМК в Москву (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 21–22), в которой отмечалось, что “в настоящее время назрела неотложная потребность в уточнении структуры Института истории материальной культуры Академии наук СССР. Основной базой института в настоящее время является коллектив Московского отделения, который меньше, чем другие группы Института, пострадал от войны. При Московском отделении работают все основные сектора: сектор палеолита и раннего металла, сектор славяно-русской археологии, сектор военных древностей, сектор камеральной обработки и группы: античной археологии и археологии Востока. В Ленинграде в настоящее время работают три сектора: сектор палеолита, сектор античной археологии и сектор археологии Востока. Вся работа оборонного значения: обследование и актирование состояния археологических памятников в освобожденных районах по заданиям Чрезвычайной Государственной комиссии также проводится пока силами Московского института. Старших научных сотрудников и заведующих секторами в настоящее время в Москве насчитывается 24 чел., из них докторов наук – 11 чел. По всем ленинградским группам (Ленинград, Елабуга, Ташкент) старших научных сотрудников и заведующих секторами числится 28 чел., из них докторов наук – 9 чел.” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 21). Поскольку “...с 1943 года дирекция института имеет постоянное местопребывание в Москве”, в записке предлагалось “ликвидировать Московское отделение как таковое и сделать его равноправной частью института” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 22). На документе сохранилась положительная резолюция В.П. Волгина, а также помета: “Проект составлен и внесен в Президиум на 9/II-45 г.” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 21).

За этим последовало письмо В.П. Волгину о переводе ИИМК в Москву от 12 января 1945 г., которое было подписано и директором ИИМК Б.Д. Грековым, и видными московскими археологами: “За время войны произошли коренные изменения в положении института. Вследствие эвакуации Ленинградская часть института резко ослабила свою работу. Институт понес невозвратимую утрату более 30 высококвалифицированных специалистов, в том числе акад. С.А. Жебелева и многих докторов наук...

Оформить местонахождение ИИМК в Москве на базе Московского отделения, закрепив таким образом фактически существующее и оправдавшее себя положение. Ленинградскую, Елабужскую и Ташкентскую группы института оформить в Ленинграде, поставив во главе заведующего, который являлся бы одним из заместителей директора института. В Ленинграде должен иметься самостоятельный Ученый совет и бюджет”. Письмо подписали: Б. Греков, Тараканова, Б. Граков, Б. Рыбаков, Блаватский, А. Арциховский, Т. Пассек, С. Киселев, В. Чернецов, А. Брюсов, Гракова, Фосс, Смирнов, заверил секретарь Бубнов (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 1–2, рукописный оригинал: Л. 18–20).

Бюро отделения истории и философии 7 февраля оформило решение в пользу перенесения ИИМК в Москву, а 9 февраля 1945 г. было принято постановление Президиума АН СССР ных районах по заданиям Чрезвычайной Госу“О местопребывании Института истории материальной культуры”, в котором первым пунктом значилось: “Местопребывание[м] Института истории материальной культуры считать гор. Москву” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945– 1956 гг. Д. 3. Л. 23).

Институт подготовил для правительства докладную записку по археологии и охране памятников культуры (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 5–8). С 25 февраля по 1 марта 1945 г. прошло созванное по решению правительства Первое всесоюзное археологическое совещание, на котором присутствовали 156 делегатов (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 5; Альтман, 1946. С. 91). Председателем оргкомитета по созыву Археологического совещания был назначен академик В.П. Волгин, заместителями председателя оргкомитета – академик Б.Д. Греков, А.В. Мишулин и др. “Всесоюзное археологическое совещание единодушно высказалось за создание при Правительстве СССР единого Комитета по охране памятников культуры” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 8). Сразу после завершения Всесоюзного археологического совещания состоялась большая научная сессия ИИМК (Альтман, 1946. С. 96).

При этом в Москве ИИМК столкнулся с проблемой нехватки помещений, о чем свидетельствует докладная записка академику-секретарю Отделения истории и философии АН СССР В.П. Волгину от директора ИИМК Б.Д. Грекова с просьбой о выделении помещений, “исходя из решения Бюро отделения истории и философии от 7 февраля 1945 г.”: “Личный состав Института в Москве 75 чел. Между тем Институт совершенно не обеспечен помещением. Он имеет на Волхонке, д. 14 всего одну комнату и пользуется проходной комнатой конференц-зала, изымаемой во время съездов, конференций и т.п. Старое же помещение МОИИМК (Б. Черкасский пер., д. 4) вышло из строя” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945– 1956 гг. Д. 3. Л. 16–17).

В Ленинграде узнали о переменах и отреагировали на них только через два с половиной месяца. 23 апреля 1945 г. было отправлено письмо секретаря партбюро ленинградских учреждений АН СССР Н. Миханковой Владимиру Леонтьевичу Комарову, президенту АН СССР, против перевода ИИМК в Москву (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 3–4 об., машинописная копия; оригинал: Л. 25–28). В этом очень достойно составленном и хорошо аргументированном письме были отмечены заслуги института, история которого отсчитывалась от 1859 г., года основания Археологической комиссии, перечислялись огромные потери среди сотрудников (38 человек) как результат блокады и гибели на фронте (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 3–3 об.). Н. Миханкова указывала, что Институт находился еще в процессе возвращения в Ленинград (реэвакуация происходила в апреле–мае 1945 г.) и подчеркивала: “Это безусловно большой важности решение было принято без обсуждения его на Ученом совете института, без ведома руководителя ленинградской части института” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 3 об.).

Понятно, что это письмо никак не могло изменить уже принятое решение, тем более что Всесоюзное археологическое совещание прошло успешно, и ИИМК принимал активное участие в подготовке закона об охране памятников (и здесь велика была роль А.В. Мишулина). В результате, в отличие от других ленинградских академических учреждений, дирекция ИИМК в 1945 г. не была возвращена в Ленинград.

Не менее важным фактором при переводе ИИМК в Москву стала необходимость более тесного взаимодействия с органами государственного управления в Москве: археология в СССР возвращала себе роль “имперской науки”, впервые с дореволюционных времен строились планы зарубежных археологических раскопок. В докладной записке вице-президенту АН СССР В.П. Волгину от директора ИИМК Б.Д. Грекова (лето 1945 г.) “Об археологических исследованиях ИИМК на Балканах” намечались новые перспективы, которые требовали тесного взаимодействия с правительственными органами: “Первым этапом экспедиции является ознакомление ее членов с археологическими фондами музеев Чехии, Венгрии, Югославии, Болгарии и Румынии и установление научного контакта с местными археологическими учреждениями в целях организации совместных исследований” (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 32). Далее определялся срок экспедиции (“на ознакомление с музейными фондами и на предварительные работы необходимо 2 ½ месяца”) и ее состав: академик Б.Д. Граков, профессора А.В. Мишулин, А.В. Арциховский, В.Д. Блавацкий, Б.Н. Граков, С.В. Киселев, Т.С. Пассек, М.А. Тиханова, В.Н. Дьяков, Б.А. Рыбаков, доцент И.Т. Кругликова (в тексте Гругликова). Слева от фамилий Б.Н. Грекова, А.В. Арциховского, Б.А. Рыбакова зеленым карандашом были проставлены галочки (Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 34–35).

Таким образом, переводу ИИМК в Москву в 1945 г. способствовали как объективные факторы (огромные потери среди ленинградских ученых-археологов, необходимость более тесного сотрудничества с органами государственного управления), так и активность московских археологов и историков. Особо значимой была роль А.В. Мишулина, влиятельного сотрудника аппарата ЦК ВКП(б) и научного организатора.

Приложение

Письмо В.П. Волгину о переводе ИИМК в Москву (копия) от 12 января 1945 г.

Вице-президенту

Академии наук СССР

акад. В.П. Волгину

Глубокоуважаемый Вячеслав Петрович!

Обратиться к Вам с этим письмом побуждают нас тяжелые условия, при которых ныне находится Институт истории материальной культуры им. Н.Я. Марра.

За последние предвоенные годы ИИМК имел огромные трудности в своей работе. Они возникали главным образом потому, что руководство Института находилось в Ленинграде, тогда как Академия наук переехала в Москву. Этим же объясняются и трудности организационного порядка, которые особенно сильно ощущались еще в предвоенные годы, когда МОИИМК, находясь в Москве, по мере возрастания его значения, больше был связан с О[тделением] и[стории и] ф[илософии] и Президиумом АН СССР, чем со своей дирекцией в Ленинграде.

За время войны произошли коренные изменения в положении Института. Вследствие эвакуации Ленинградская часть института резко ослабила свою работу. Коренным образом изменился количественный и качественный состав ее сотрудников. Институт понес невозвратимую утрату более 30 высококвалифицированных специалистов, в том числе акад. С.А. Жебелева и многих докторов наук.

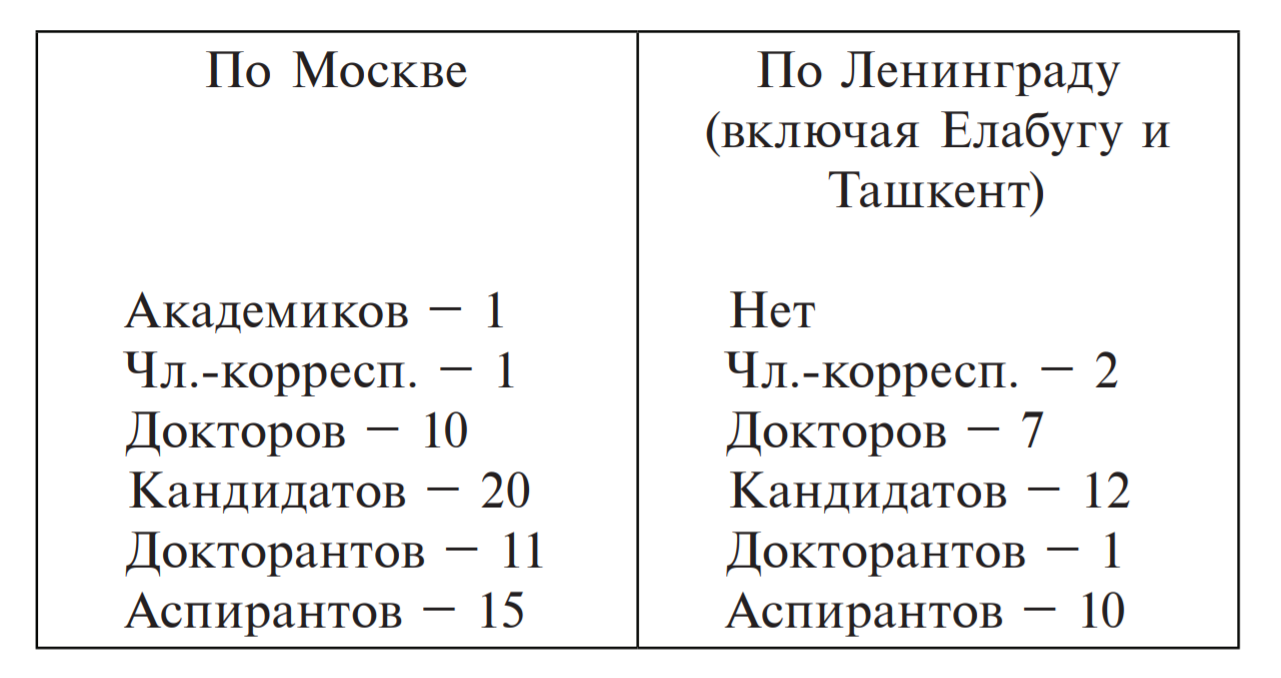

Вместе с тем за время войны Московский коллектив сотрудников ИИМК значительно вырос как в количественном отношении, так и качественно. Это видно из следующих данных о состоянии основных кадров ИИМК на 1-е января 1945 г.

За годы войны удельный вес Московского отделения в работе института неизмеримо вырос. Все основные новые работы Института и специальные государственные задания выполняются исключительно силами коллектива московских сотрудников. При Московском отделении работают все основные сектора: сектор палеолита и раннего металла, сектор славяно-русской археологии, сектор военных древностей, сектор камеральной обработки и сектор вспомогательных дисциплин, а также группа античной археологии. При Ленинградской части института имеются три сектора: сектор палеолита, сектор античной археологии и сектор археологии Востока. Ввиду сложившихся обстоятельств Московское отделение института уже в течение 3-х лет выполняет организационно-руководящие и административно-хозяйственные функции в отношении всего Института в тяжелых условиях его эвакуации.

Таким образом, Московское отделение фактически стало основной частью Института. Постановлением Президиума Академии наук СССР от 16-го октября 1943 года местопребывание дирекции Института определено в Москве.

Однако отсутствие четкого решения со стороны Отделения истории и философии АН СССР и Президиума АН СССР в отношении Института создает огромные трудности как в работе дирекции, так и в работе Института в целом.

В целях ликвидации такого положения считаем необходимым следующие мероприятия:

1. Оформить местонахождение ИИМК в Москве на базе Московского отделения, закрепив таким образом фактически существующее и оправдавшее себя положение.

2. Ленинградскую, Елабужскую и Ташкентскую группы Института оформить в Ленинграде, поставив во главе заведующего, который являлся бы одним из заместителей директора Института. В Ленинграде должен иметься самостоятельный Ученый совет и бюджет.

На основании вышеизложенного убедительно просим Вас, Вячеслав Петрович, разрешить этот вопрос незамедлительно. Затяжка этого может привести к развалу института, являющегося единственным археологическим учреждением всесоюзного значения.

12 января 1945 г.

Подлинное подписали:

Б. Греков

Тараканова

Б. Граков

Б. Рыбаков

Блаватский

А. Арциховский

Т. Пассек

С. Киселев

В. Чернецов

А. Брюсов

Гракова

Фосс

Смирнов

С подлинным верно:

секретарь [Бубнов]

Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1-1945–1956 гг. Д. 3. Л. 1–2 (окончательный вариант), 18–20 (оригинал)

References

- 1. Afiani V.Yu., Osipova N.M., 2010 The USSR Academy of Sciences during the first months of the war.Istoricheskiye zapiski [Historical notes], 13(131). Moscow: Nauka, pp. 3–27. (In Russ.)

- 2. Al’tman V., 1945. All-Union Archaeological Meetin // Istoricheskiy zhurnal, 5, pp. 91–96. (In Russ.)

- 3. Formozov A.A., 2006. Russkiye arkheologi v period totalitarizma: istoriograficheskiye ocherki [Russian archaeologists in the period of totalitarianism: Historiographic studies]. 2nd Edition. Moscow: Znak. 344 p.

- 4. Gulyayev V.I., 2000. Introductio. Institut arkheologii: istoriya i sovremennost’: sbornik nauchnykh biografiy [Institute of Archaeology: Past and present: A Collection of academic biographies]. V.I. Gulyayev, ed. Moscow, pp. 3–20. (In Russ.)

- 5. Karpyuk S.G., 2019. Moscow Branch of the Institute for the History of Material Culture, summer of 1941 – winter of 1941/42. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], no. 2, pp. 167–177. (In Russ.)

- 6. Karpyuk S.G., Krikh S.B., 2018. Work on the “World History” in the pre-war period: the search for a management model. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History], vol. 78, no. 4, pp. 1013–1033. (In Russ.)

- 7. Karpyuk S.G., Kulishova O.V., 2018. Academician S.A. Zhebelev, last years: transcript of the Meeting of academic institutions in Tashkent on January 31, 1942. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History], vol. 78, no. 1, pp. 88–112. (In Russ.)

- 8. Makarov N.A., 2007. Institute of Archaeology: Past and present. Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Institute of Archaeology RAS]. N.A. Makarov, ed. Moscow: IA RAN, pp. 6–13. (In Russ.)

- 9. Platonova N.I., 1991. Institute for the History of Material Culture during the Great Patriotic War. Materialy konferentsii “Arkheologiya i sotsial’nyy progress” [Proceedings of the Conference “Archaeology and social progress”], I. Moscow: IA AN SSSR, pp. 45–78. (In Russ.)

- 10. Platonova N.I., 1999. M.I. Artamonov – Director of the Institute for the History of Material Culture. Arkheologicheskiye vesti [Archaeological News], 6. St.Petersburg: Dmitriy Bulanin, pp. 466–478. (In Russ.)

- 11. Platonova N.I., Kirpichnikov A.N., 2010. The Sector / Department of Slavic-Finnish Archaeology of Leningrad Branch of the Institute of History of the USSR Academy of Sciences – the Institute for the History of Material Culture RAS: research and researchers. Zapiski Instituta istorii material’noy kul’tury RAN [Transactions of the Institute for the History of Material Culture RAS], 5. St.Petersburg: Dmitriy Bulanin, pp. 7–71. (In Russ.)

- 12. Plenary session of the Institute for the History of Material Culture of June 7–10, 1944. Kratkiye soobshcheniya Instituta istorii material’noy kul’tury [Brief Communications of the Institute for the History of Material Culture], 1946, XIII, pp. 184–191. (In Russ.)

- 13. Savina G.A., 2005. An experience of social history in persons: V.L. Komarov, President of the Academy of Sciences of the USSR. Nestor: ezhekvartal’nyy zhurnal istorii i kul’tury Rossii i Vostochnoy Evropy [Nestor 9. At the turn: Russian science at the end of the 19 th–20 th century], 3(9), pp. 165–205. (In Russ.)

- 14. Shelov D.B., 1991. 70 years of the Institute of Archaeology. Materialy konferentsii “Arkheologiya i sotsial’nyy progress” [Proceedings of the Conference “Archaeology and social progress”], I. Moscow: IA AN SSSR, pp. 9–30. (In Russ.)