- Код статьи

- S020736760012599-7-1

- DOI

- 10.31857/S020736760012599-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск 11

- Страницы

- 38-44

- Аннотация

В статье рассмотрены процессы акционирования и интеграции в АПК, преимущества крупных агрохолдингов и агрокомбинатов с точки зрения организации производства, работы на рынках и интересов стейкхолдеров (государства, банков, ритейлов, постав-щиков), динамика государственной поддержки данного сектора экономики и результаты его деятельности в сравнении с малым и микробизнесом. Предложены направления смены структуры экономики АПК.

- Ключевые слова

- агропромышленный комплекс, собственность, акционирование, интеграция, агрохолдинги, государственная поддержка, межотраслевые распределительные отношения, социальная инфраструктура сельской местности, кооперация

- Дата публикации

- 04.12.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 16

- Всего просмотров

- 1407

Акционирование стало ведущей формой управления капиталом в нашей стране в начале 90-х годов ХХ века как форма наиболее быстрого его изъятия из государственной и коллективной собственности и перевода в частные руки. Процесс был закреплен соответствующей нормативно-правовой базой и всячески поддерживался государственными органами управления. Заявленной на тот момент целью было формирование эффективного собственника. Процесс происходил путем земельного и имущественного рейдерства и подавления конкурентов.

Интеграция, которую в данном случае следует рассматривать как взаимное переплетение капиталов для совместного выполнения определенных функций, стала неизбежным следствием акционирования, так как решать задачи эффективного управления земельными ресурсами, сбытом и т.п., тем более – экспортом, оказалось невозможным, так как вся инфраструктура, ранее обеспечивающая сельскохозяйственное производство и иные сферы АПК, была разрушена и её необходимо было создавать заново.

Основными направлениями интеграции стали создание при крупных сельскохозяйственных производствах собственной переработки, а затем – и сбыта, объединение усилий сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой промышленности с созданием общей системы сбыта, вертикальные объединения (сельское хозяйство, переработка, сбыт), включающие самостоятельные (а, порой, и по несколько) экономические субъекты, расположенные на различных территориях. Механизмами объединения стали взаимное участие в капиталах, контракты, включающие в том числе условия распределения прибыли пропорционально вложенному капиталу. Организационными формами интегрированных формирований стали акционерные общества, в том числе холдингового типа.

Но процессы их формирования шли довольно медленно. Стимулом к их активизации стал конец 2014 года, богатый внешнеполитическими событиями. Возникшая необходимость восполнения доходов федерального бюджета, упущенных в результате падения цен на углеводороды, заставила искать новые источники, а единственным восполнимым ресурсом в сложившейся структуре экономики нашей страны является земля. Поэтому курс был взят на развитие АПК как источника обеспечения национальной продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала.

В связи с тем, что видение перспектив развития экономики за 30 лет у правительства не изменилось, а глубокого понимания специфики ведения сельского хозяйства и развития сельских территорий не сформировалось, основная ставка была сделана на государственную поддержку крупных и мега-проектов. и всё, казалось бы, вполне закономерно: интеграция дает синергетический эффект, многократно обоснованный в различных научных работах (обобщение – в табл. 1), при реализации крупных проектов проще контролировать использование бюджетных средств, так как есть единый исполнитель, сразу же производится значительный объем продукции.

Таблица 1

Обобщение информации из научных работ, доказывающих положительные стороны интеграции

| Направления | Преимущества |

| Выгоды стейкхолдеров | Государству проще контролировать использование бюджетных средств; |

| железная дорога обеспечивает загруженность одновременно нескольких вагонов; | |

| ритейлы получают крупные партии товара нужной фасовки, качественно упакованного и маркированного; | |

| поставщики получают крупного оптового покупателя и стабильный рынок сбыта. | |

| Синергетический эффект | Экономия в расчете на единицу продукции; |

| проще участвовать в государственных закупках и обеспечивать ценовой приоритет; | |

| снижение потребности в кредитных ресурсах для создания запасов и экономия на процентных платежах; | |

| увеличение производительности за счет специализации и кооперирования; | |

| контроль над расходованием ресурсов, снижение объемов вспомогательных видов деятельности; | |

| стабильное обеспечение сырьем; | |

| снижение финансового, коммерческого, производственного, инвестиционного, инновационного и прочих рисков; | |

| более эффективное использование средств государственной поддержки; | |

| благоприятные условия для реализации инновационных проектов, научных разработок, приобретения современного оборудования, техники, технологий; | |

| снижение себестоимости продукции за счет эффекта масштаба; | |

| экономия оборотных средств за счет перехода с рынка розничных цен на рынок оптовых цен; | |

| снижение расходов на реализацию продукции, поиск партнеров и заключение договоров; | |

| снижение расходов на хранение продукции. | |

| Преимущества управления и организации производства | Организация оптимальных по размеру и географическому расположению подразделений; |

| привлечение высококвалифицированных и высокооплачиваемых руководителей и специалистов; | |

| более широкие возможности для привлечения кадров рабочих профессий; | |

| повышение социальной защищенности работников. | |

| Преимущества работы на рынке | Более благоприятные условия участия в государственных закупках и обеспечения; |

| возможность обеспечения ценового приоритета на рынке и при участии в госзакупках; | |

| более благоприятные условия привлечения средств на фондовом рынке; | |

| более благоприятные условия для получения кредитов; | |

| вытеснение посредников и увеличение собственной прибыли. |

Примечание: при составлении таблицы использованы 12 научных работ российских ученых-аграрников, вышедших за последние 5 лет, и результаты собственных наблюдений автора.

Государственная поддержка холдингов и прочих крупных агропромышленных компаний сегодня беспрецедентна: на создание агрохолдингов правительство направляет основную долю финансовых ресурсов: из 251 млрд руб., выделенных только Россельхозбанком с начала 2020 года на кредитование субъектов АПК, на малый бизнес пришлось только 13,5% (34 млрд руб.)1. Кроме того, финансирование проходит еще через Внешэкономбанк, Сбербанк и Газпромбанк.

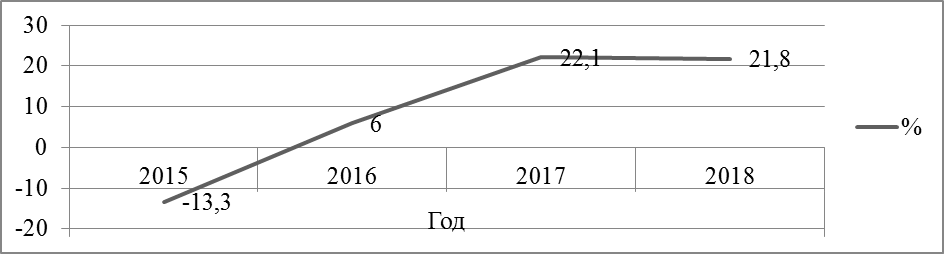

Крупные холдинги, на которые в основном ориентирована государственная поддержка экспорта продукции АПК, за период контрсанкций окрепли и повысили свою активность (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика экспорта продукции АПК из РФ в третьи страны (не входящие в ЕАЭС), текущий год по сравнению с предыдущим (в %)

Примечание: Составлено по данным «Обзоров внешней и взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем государств-членов Евразийского экономического союза» Департамента агропромышленной политики за 2015-2018 годы.

Кроме того, импорт продовольствия начал увеличиваться: из третьих стран по данным Департамента агропромышленной политики ЕАЭС в 2018 году он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в целом на 2,3%, а в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – по отдельным категориям товаров еще больше (мясо птицы - +7,2%, сливочное масло - +20,3%, какао-бобы – больше, чем в 1,5 раза, какао-масло - +1,8%, продукты, содержащие какао - +4,7%, алкогольные и безалкогольные напитки - +0,2%, сигареты и сигары - +11,2%, табачное сырье - +9,5%2.

Попробуем разобраться – что же не так с этими, казалось бы, однозначно эффективными формами ведения бизнеса и какие из поставленных перед ними задач они не решают.

Одним из преимуществ холдингов и крупных агрокомбинатов перед малыми формами организации бизнеса является наличие у них значительной залоговой базы, которая делает их более привлекательными перед банками, позволяя и брать неограниченное количество кредитов и по нескольку раз перекредитовываться. С одной стороны, это ведет к тому, что государство, ориентируясь на запросы банковского сектора, готово постоянно наращивать их финансовую поддержку. С другой стороны, постоянно живя на кредиты и часто имея неэффективную систему распределения неиспользуемого дохода, многие из них банкротятся. Главная причина банкротства – накопление долгов основными кредиторами. Банкротятся преимущественно фирмы регионального уровня. По данным экспертов, в 2018 году ежемесячно банкротилось в среднем 36 юридических лиц в сельском хозяйстве и 20 – в пищевой промышленности. Были банкротства и крупных компаний (табл. 2). Уровень банкротств возрастет пропорционально снижению объемов государственной поддержки3.

Таблица 2

Банкротства крупных аграрных компаний федерального уровня России в 2018-2019 годах

| Наименование компании | Субъект РФ | Товарный сегмент |

| ООО «Евродон» | Ростовская область | Мясо индейки |

| ООО «Белая птица» | Курская, Белгородская, Ростовская области | Мясо бройлера |

| ООО «Юг Сибири» | Алтайский край | Масло, жиры |

| АО «БКХП» | Белгородская область | Корма для животных |

В результате активной государственной поддержки доля корпоративного сектора, получающего почти 80% государственной поддержки, в производстве продукции сельского хозяйства увеличилась на 10,5%, фермерского сектора, получающего меньшую поддержку, − на 5,8%, а хозяйств населения, не получавших до последнего времени никакой поддержки, − снизилась на 1,3% 4.

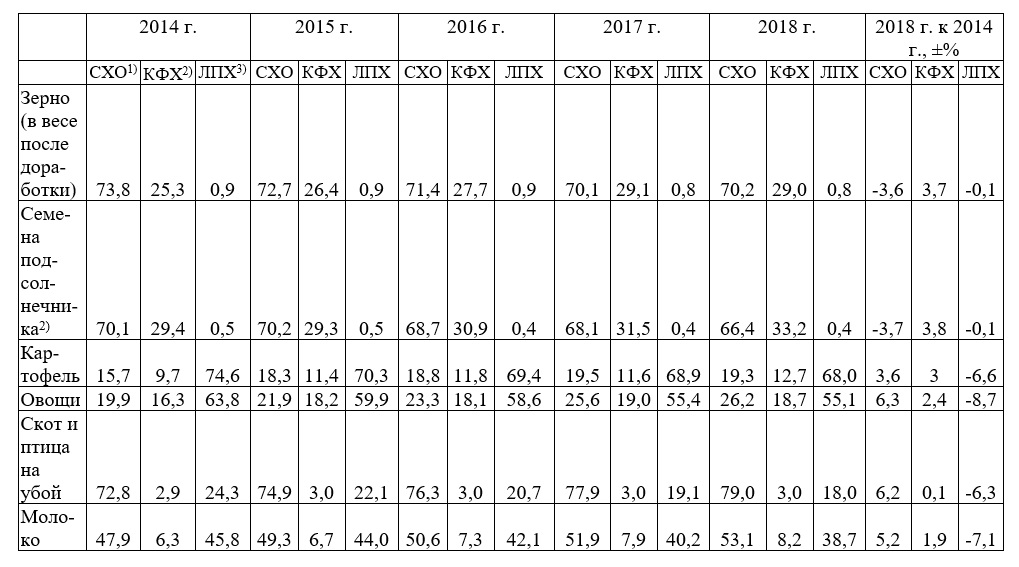

В то же время в производстве зерна и подсолнечника холдинги устойчиво теряют позиции в пользу фермерских хозяйств (табл. 3).

Таблица 3

Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств

(в % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Примечание: составлено по Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. [Текст] // М.: Росстат, 2019. С. 716-737. 1) Сельскохозяйственные организации, основанные на акционерном, в т.ч. корпоративном капитале; 2) Крестьянские фермерские хозяйства, основанные на индивидуальной частной собственности; 3) Личные подсобные хозяйства (домашние подворья).

Очевидно, что поддержка корпоративного сектора будет нарастать: общая сумма 25 крупных проектов российского АПК в 2019 году составила 415 млрд руб. (по 16,6 млрд руб. на 1 проект в среднем). По данным портала «Агроинвестор», наиболее высокая концентрация капитала наблюдается в зерновом, молочном, и масложировом товарных сегментах. В этом не было бы ничего нелогичного, если бы крупный капитал был основой развития малого сектора и сельских территорий страны, производил качественную продукцию и т.п. Однако этого не происходит.

Обладая значительными финансовыми ресурсами, холдинги и крупные комбинаты имеют возможность приобретать современную технику и оборудование, они приобретают именно то, что значительно снижает себестоимость продукции, используют сырье низкого качества. По современным технологиям они производят молочную продукцию с использованием растительных масел (и прежде всего – пальмового) и химикатов, мясную – с добавлением свиной шкуры и прочих мясных субпродуктов, что делает её доступной по цене для бедных слоев населения, но не качественной. Ассортимент продукции холдингов и крупных комбинатов определяется спросом крупных оптовиков, а не социальными запросами населения. Возможно, что какое-то время это будет актуальным в нашей стране, но и до эпидемии и года через два-три после нее большая часть населения опять захочет вернуться к качественному питанию, особенно это касается молодого поколения (поколения Z), о чем свидетельствуют прогнозы многих исследователей (увеличение спроса на еду, выращенную либо собственными руками, либо изготовленную в радиусе 100–150 км от местонахождения потребителя и продукты длительного хранения5 и переход к точечным покупкам, основанным на индивидуальных заказах качественной пищи6), как и наблюдения автора. И тогда объективно потребуется развивать мелкотоварный сектор аграрной экономики, а значит, менять её структуру, адаптируя к запросам человека.

6. Чепуренко А. Вынужденная дистанция: каким будет общество после пандемии // РБК [Электронный ресурс] – URL: >>>> (Дата обращения 20.04.2020).