- Код статьи

- S013216250013820-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250013820-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 38-49

- Аннотация

На данных опроса по Международной программе социальных исследований (ISSP), проведенного в 2019 г., рассматриваются особенности представлений россиян из среднего класса о неравенствах. Показано, что средний класс разделяет общие с другими группами населения представления о социальных неравенствах в современном российском обществе, считая их излишне глубокими и нелегитимными. Роль ключевого актора по борьбе с ними отводится государству, однако его действия в этом отношении представляются недостаточными и неэффективными. Хотя средний класс отличается от остальных групп населения объективным положением, его представители относят себя к «середине», но отнюдь не к благополучным слоям. Поэтому, говоря о неравенстве, они подразумевают не разрыв между своими позициями и позициями остальных массовых групп населения, а значительный и растущий отрыв малочисленной «верхушки» от остальных россиян, к которым относятся и они сами. Это отражается в специфике восприятия ими социальных конфликтов в современном российском обществе, ключевым из которых они считают конфликт между бедными и богатыми. Недовольство отсутствием в этой связи действий со стороны государства, присущее всему населению, включая сосредоточивший в себе наиболее образованных, квалифицированных и самостоятельных россиян средний класс, становится важным вызовом, актуализирующим вопрос о пересмотре общественного договора.

- Ключевые слова

- средний класс, неравенство, неравенство доходов, социальная структура, общественное мнение, установки, восприятие неравенства

- Дата публикации

- 10.02.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 464

Теоретико-методологический контекст изучения представлений среднего класса об общественном устройстве. Интерес к среднему классу в российской социологии и среди широкой общественности развивается волнообразно. В определенные исторические периоды наблюдались его резкие всплески, когда в наличии массового среднего класса и характеристиках его представителей начинали искать показатели успешности реформ, социальную базу для поддержки нового курса развития страны, предпосылки формирования запроса на перемены или, наоборот, гарантию общественной стабильности [Авраамова, Малева, 2014]. В другие моменты проблематика среднего класса уходила с повестки дня, замещаясь проблемами бедности и неравенства. Очередной всплеск интереса к нему произошел в марте 2020 г. в связи с заявлением В.В. Путина, что доля среднего класса составляет в России 70%. Однако начавшийся под влиянием пандемии и динамики цен на нефть экономический спад быстро сместил фокус внимания со среднего класса на вопросы ожидаемого в новых условиях роста бедности.

Дискуссии о среднем классе в российской науке сводятся, как правило, к различным подходам к его выделению и оценкам объективных характеристик его представителей – численности, состава, особенностей экономического положения, ситуации с занятостью и пр. [Средние классы..., 2003; Малева и др., 2015; Пишняк, 2020]. Значительный интерес представляет и изучение субъективных особенностей представителей среднего класса – в частности, специфики их представлений об общественном устройстве. Однако в российской практике этому аспекту традиционно уделяется меньше внимания за некоторыми исключениями [Mareeva, 2015; Средний класс..., 2016].

В то время как в российской социологической литературе продолжаются споры, можно ли для характеристики российских реалий использовать термин «средний класс» [Согомонов, 2002; Шкаратан, 2004; Самсон, Красильникова, 2010], в западной традиции субъективные особенности среднего класса – одно из важных направлений анализа. Установки и ценностные ориентации среднего класса зачастую рассматриваются в срезе его политических предпочтений. Одна из традиционно предписываемых среднему классу ролей – роль «бастиона демократии» [Moor, 1966; Lipset, 1959]. Формирование среднего класса как массового и устойчивого социального субъекта в странах, проходящих процессы трансформации, рассматривается как важная предпосылка демократизации [Diamond, 2008]. С другой стороны, показано, что поддержка средним классом демократии в сравнительной перспективе отнюдь не универсальна. Например, китайский средний класс, структура которого заметно смещена в сторону госсектора экономики (что характеризует и российский средний класс), оказывается менее ориентирован на демократические ценности, чем другие слои населения, а в ряде латиноамериканских стран именно представители среднего класса обеспечивали социальную поддержку авторитарных режимов в 1970-х гг. [Chen, 2013]. В России вопросы о роли среднего класса как политического субъекта некоторое время находились в фокусе внимания после социальных протестов 2011–2013 гг. [Volkov, 2015; Rosenfeld, 2017], однако отсутствие единых критериев его выделения привело и к формированию разных мнений, насколько именно средний класс являлся основным актором протестных действий [Гонтмахер, 2013; Магун, 2014].

В данной статье мы хотим обратиться к представлениям среднего класса о неравенствах, характеризующих современное российское общество. Оценки общественного устройства квалифицированными и образованными россиянами нуждаются в особом внимании, поскольку именно они могут выступить ключевым массовым актором, определяющим возможности реализации того или иного вектора дальнейшего развития России. Специфика восприятия ими неравенств, сложившихся в стране, может определять их запрос к государству и в целом выступать ресурсом или ограничением для устойчивого социально-экономического развития страны. Это особенно важно в условиях сложившейся сегодня турбулентной социально-экономической ситуации, когда траектория выхода страны из кризиса во многом зависит от поведения населения. Поэтому важно оценить, существует ли ценностный раскол в отношении оценок неравенства между разными группами населения.

Эмпирической базой данного исследования выступил подмассив данных Международной программы социальных исследований (International Social Survey Programme, ISSP) по России. Опрос проводился в январе 2019 г., выборка составила 1626 респондентов старше 18 лет и репрезентировала население страны по федеральным округам, поселениям с разной численностью жителей и наличию законченного высшего образования, а также полу и возрасту.

Методология выделения среднего класса. Теоретико-методологические основания выделения среднего класса – это отдельная научная проблема, решение которой связано, прежде всего, с выбором подхода к его анализу (экономического, социологического, субъективного), каждый из которых эффективен при решении тех или иных задач [Mareeva, 2018, Тихонова, 2020]. В данном случае мы используем неовеберианский подход, один из первых опытов применения которого для России был представлен в масштабной коллективной работе под руководством Т. Малевой [Средние классы..., 2003]. Сегодня этот подход является наиболее распространенным в российской традиции изучения среднего класса [Средний класс..., 2016; Тихонова, 2020; Пишняк, 2020].

Мы выделяем средний класс на основании многомерной стратификации по трем критериям:

- социально-профессиональный статус: работники нефизического труда, за исключением работников сферы торговли и услуг (классы с 0 по 4 по ISCO для тех, кто сейчас работает или работал на соответствующих позициях по последнему основному месту работы);

- уровень образования: высшее, включая незаконченное высшее для тех, кто на момент опроса продолжал свое обучение в вузе;

- уровень дохода: не ниже медианного дохода по типу поселения.

Выполнение одновременно всех трех критериев позволяет выделить тех россиян, кто может получать – или получал до прекращения работы – доходы на свой человеческий капитал, достаточные как минимум для поддержания уровня своего человеческого капитала как основного актива. Расчет на данных ISSP показал, что доля выделенного таким образом ядра среднего класса, для представителей которого одновременно выполняются все три этих признака, составила 11,4% населения. Еще 23,5% россиян характеризуются наличием двух из трех признаков, и в концентрической модели социальной структуры могут считаться периферией ядра среднего класса. Большинство россиян при таком методологическом подходе к выделению среднего класса имеют не более одного признака соответствия ему. Далее мы называем эту группу «остальные россияне», подразумевая, что ее представители не обладают потенциалом для пополнения состава среднего класса.

Определенный таким образом средний класс характеризуется спецификой социально-демографических и социально-экономических характеристик, которые оказывают влияние, в том числе, на его установки и ценности. Однако в данном случае наша задача – не выделение эффектов отдельных факторов, а, наоборот, выявление того, как концентрация различных классовых характеристик (одновременно занимаемых позиций в иерархиях образования, социально-профессионального статуса и дохода) определяет специфику среднего класса как особого социального субъекта, разделяющего определенные представления об общественном устройстве и отличающегося (или нет) в этом отношении от остального населения. Статусная рассогласованность, характеризующая положение средних слоев современного общества [Коленникова, 2019], лишь подчеркивает актуальность выделения для подобного анализа группы, характеризующейся консистентностью своих позиций в ключевых иерархиях, пусть и немногочисленной.

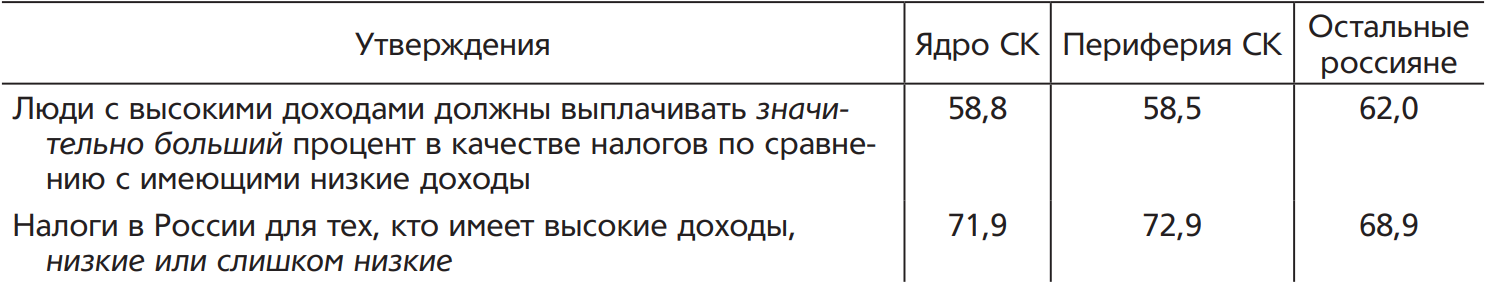

Представления среднего класса об общественном устройстве и неравенствах в современной России. Оценка существующего в России неравенства доходов как излишне глубокого и в высшей степени несправедливого характерна сегодня для всех без исключения слоев населения – более 90% представителей все социальных групп дают именно такие оценки. Никакого ценностного раскола в этом отношении не наблюдается; средний класс (СК) не выделяется на фоне остальных социальных групп ни большей толерантностью, ни большей критичностью (табл. 1)1.

Таблица 1 Представления о неравенстве доходов в разных социальных группах, % согласных

Роль ключевого актора по борьбе с неравенством отводится населением государству, однако оценка его реальных действий в этом отношении очень критична. Подавляющее большинство россиян считают, что государство должно уменьшать различия в доходах между разными доходными группами, но политики об этом не заботятся и действия правительства в этом отношении безуспешны. В ядре среднего класса чуть реже говорят о безуспешности действий государства, но даже в этой группе таковых почти 3/4.

Согласно модели «туннельного эффекта», предложенной А. Хиршманом, возможности восходящей социальной мобильности (даже не затрагивающие индивидов лично) повышают толерантность населения к неравенствам в целом [Hirschman, Rothschild, 1973]. Однако в России этот эффект не наблюдается – по крайней мере, в срезе монетарного измерения неравенства. Позиции представителей среднего класса в доходной иерархии являются более благополучными, чем у представителей других групп населения; отличаются они и динамикой своего положения. В частности, для среднего класса более характерна восходящая интегральная мобильность: оценивая свое положение по 10-балльной шкале пять лет назад и в момент опроса, в 2019 г., 21,6% представителей среднего класса отмечали его повышение (примерно 15% в других социальных группах). Если говорить только о доходах, то за последние три года улучшить свое материальное положение удалось более трети среднего класса (35,1%) при 22,3% среди периферии и 17,6% остального населения. Несмотря на это, отношение к монетарным неравенствам в современном российском обществе как к излишне высоким и несправедливым объединяет представителей среднего класса и остальное население, а не разъединяет их.

Чем же можно объяснить такое единство населения в этом отношении? Говоря о неравенстве в российском обществе и разрыве между богатыми и бедными, представители среднего класса имеют в виду, по всей видимости, не различия в доходах в массовых слоях населения – между собой и представителями других, менее благополучных групп. Речь для них идет о значительном и не снижающемся отрыве малочисленной и очень благополучной верхушки (3–5% населения) от остальной массы населения, к которой они причисляют и себя. Получить точные количественные оценки такого разрыва сложно, но оценки разных исследовательских команд, основанные на данных из различных источников, сходятся в том, что Россия является одним из мировых лидеров по показателям концентрации как текущих доходов, так и накопленного богатства в руках верхушки населения, особенно 1% или даже меньших подгрупп в его составе (cм. [Credit Suisse, 2019; Novokmet et al., 2017; Alvaredo et al., 2018], общий обзор представлен в [Мареева, Слободенюк, 2018]). Более того, «взрывной» рост доходов в постсоветский период развития страны характерен именно для абсолютного меньшинства населения (табл. 2). Эта ситуация, характеризующая структуру российского общества как модель с бесконечно уходящим вверх очень тонким «шпилем», воспринимается всем населением, включая средний класс, как несправедливая и требующая активного вмешательства государства.

Таблица 2 Динамика доходов в России, 1989–2016 гг., % Источник: [Novokmet et al., 2017], Appendix B, table 2.

Анализируя установки в отношении неравенств в массовых слоях населения, нужно отметить, что представители и среднего класса, и менее благополучных групп допускают их определенную глубину. В наибольшей степени к их глубине толерантны россияне, попадающие в ядро среднего класса. Так, представители всех выделенных групп сходятся в оценках, что неквалифицированный рабочий на заводе должен получать 30 тыс. руб.2, аналогичный уровень заработной платы представляется справедливым и для продавца в магазине. При этом справедливая оплата труда квалифицированного специалиста с высшим образованием (например, врача-терапевта) оценивается россиянами уже в 50 тыс. руб. Таким образом, средний класс, как и остальное население, безусловно допускает определенную дифференциацию в заработной плате, обусловленную различиями структурных позиций на рынке труда с точки зрения требуемого ими уровня образования и квалификации. Если же говорить о реальной ситуации, то представители среднего класса, как и других классов, считают, что труд массовых профессий в современной российской экономике систематически недооценивается, и в большей степени это относится к высококвалифицированным специалистам – т.е. типичным для самого среднего класса позициям. В частности, представители среднего класса оценивают реальный уровень оплаты труда врача-терапевта в 30 тыс. руб., а продавцов и неквалифицированных рабочих – в 20 тыс.

Что касается оплаты труда «верхушки» – например, министров в правительстве России или руководителей крупных корпораций – население, в том числе и входящее в средний класс, считает, что в действительности они получают в разы больше, чем должны были бы. Судя по всему, именно к таким группам и относится в первую очередь то ощущение несправедливости их доходов, создающее глубочайшее неравенство между ними и остальным населением, которое мы отмечали выше. Так, реальную оплату труда министров население в среднем оценивает на уровне 500 тыс. руб., считая, что справедливым являлся бы уровень 100 тыс. (за исключением представителей среднего класса, считающих справедливым более высокий уровень оплаты – 150 тыс.). Реальный уровень оплаты труда руководителя крупной корпорации население оценивает в интервале 500–1000 тыс. руб., а справедливый – 100–200 тыс.; наиболее высокие показатели справедливого уровня оплаты их труда вновь характерны для представителей среднего класса. Понятно, что реалии жизни этих групп далеки от реалий жизни типичного представителя среднего класса. Однако такие оценки, построенные на нормативных представлениях о неравенстве доходов, наглядно демонстрируют «точки напряжения».

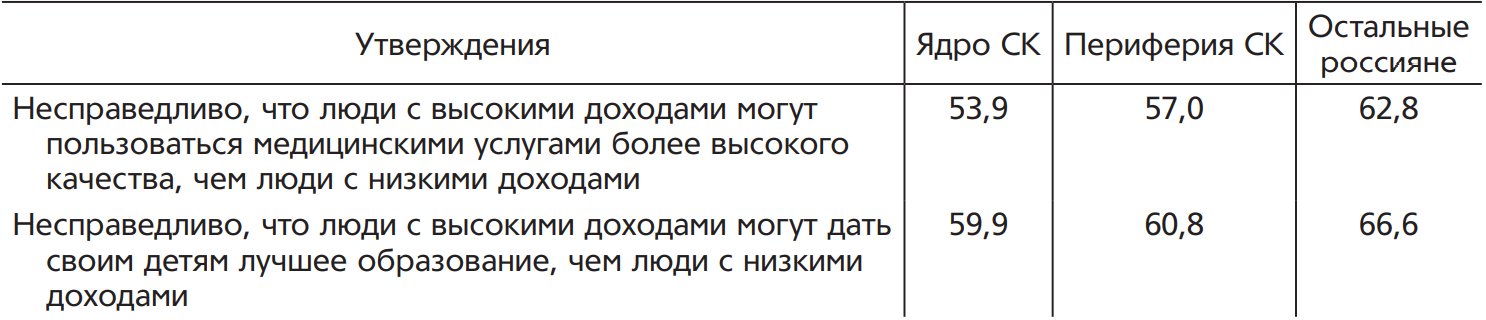

В оценках одного из важнейших инструментов государственной политики по снижению доходного неравенства, налоговой системы, представители среднего класса вновь выражают установки, характерные для всего населения (табл. 3). Так, более чем 2/3 среднего класса согласны с тем, что налоги для тех, кто имеет высокие доходы, сегодня низкие (71,9% при 70,2% по массиву в целом), а высокими их считают лишь 6,2% среднего класса (при 8,8% среди населения в целом). Говоря же о предпочтительной системе налогообложения, подавляющее большинство поддерживает прогрессивную шкалу, причем более половины выступают за значительную разницу в уровне выплачиваемых процентов от дохода (от 58,8% среди среднего класса до 62,0% среди остальных россиян).

Таблица 3 Представления о налоговой политике, направленной на выравнивание доходов, % согласных

Такие данные позволяют подтвердить сделанное выше предположение, что представители среднего класса, имея более высокий уровень текущих доходов и занимая в общей структуре современного российского общества объективно более благополучную позицию по сравнению с другими россиянами, не ассоциируют себя с теми «богатыми», положение которых приводит к глубоким и несправедливым неравенствам.

Это видно и из их самооценок своего положения в обществе – так, говоря о своей слоевой принадлежности, они идентифицируют себя, прежде всего, со средним слоем. Так, 68,3% среди ядра среднего класса и 45,9% среди периферии при лишь 1/3 среди остальных россиян относят себя к представителям этого слоя. С верхней частью среднего слоя идентифицируют себя лишь 4,8, 2,4 и 0,9% соответственно, а идентификация с высшим слоем ни среднему классу, ни россиянам в целом вообще не свойственна.

То, что россияне из среднего класса считают себя «типичными» представителями общества, а не благополучной его подгруппой, подтверждается и их оценками своего положения на «социальной лестнице» из 10 ступеней (1 – самое низкое положение, 10 – самое высокое). Средние оценки среднего класса на этой шкале составляют 5,66 баллов, в то время как других групп – несколько ниже 5 баллов. Это характеризует субъективную модель стратификации современного российского общества как «смещенную вниз»: в ней представителям среднего класса свойственны срединные оценки своего положения, а остальным – оценки ниже среднего.

Не удивительно, что, оценивая социальные конфликты в российском обществе, население считает наиболее острым именно конфликт между бедными и богатыми. И вновь это характерно для всех социальных групп: так, неприязнь между бедными и богатыми считают очень сильной или сильной 70,1% среднего класса, 69,9% его периферии и 62,0% остальных россиян. Судя по самооценкам представителями среднего класса их положения в обществе, говоря об этой неприязни, они также оценивают «социальный разлом» не между собой и другими массовыми слоями, а между населением в целом, к которому они причисляют и себя, и далеко оторвавшейся от него «верхушкой». На этом фоне другие возможные линии социального конфликта в оценках и среднего класса, и остальных групп населения гораздо менее заметны. Так, неприязнь между «начальством» и рядовыми работниками оценивают как сильную или очень сильную только 41,3% среднего класса (при 39,1% среди периферии и 45,6% среди остального населения), между родившимися в России и переехавшими в страну – 34,4% (в других группах – 35,1 и 28,8% соответственно), между молодежью и пожилыми – 19,5% (18,9 и 21,2% соответственно).

Отдельно нужно остановиться на восприятии населением противостояния между рабочим и средним классом. Этот конфликт совсем не актуализирован сегодня в сознании как россиян в целом, так и его потенциальных «сторон». Неприязнь между этими классами видят только 23,2% представителей среднего класса (при 21,5% среди периферии и 23,3% среди остального населения), причем очень сильной считают ее лишь 5,4%. Эта традиционное измерение классового неравенства не кажется «болевой точкой» ни представителям среднего класса, ни россиянам из других социальных групп – в отличие от остро воспринимаемого противостояния между массово бедными и единицами богатых, воспринимаемых как особый «класс», противостоящий всем остальным россиянам.

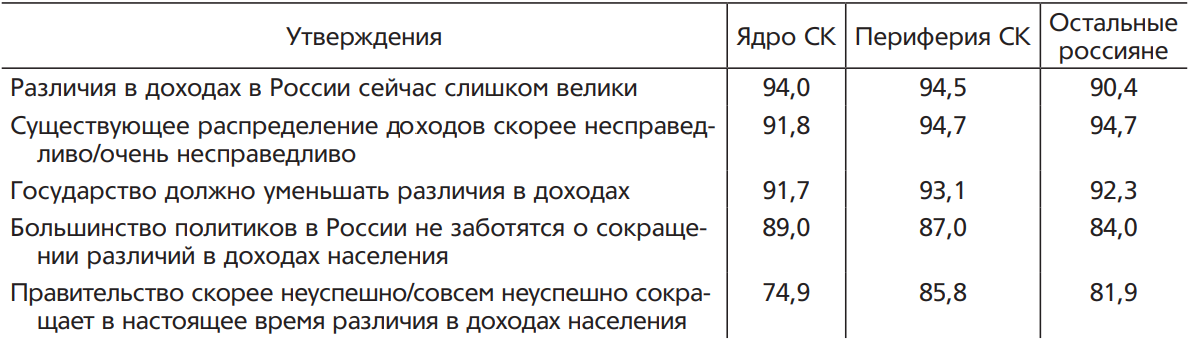

В отношении ключевых немонетарных проявлений неравенства – дифференцированного доступа к здравоохранению и образованию для людей с разными доходами – россияне из состава ядра среднего класса демонстрируют несколько большую толерантность, чем представители других групп населения. Возможно, это связано с тем, что именно они являются наиболее активными потребителями платных образовательных и медицинских услуг, причем не по причине отсутствия их бесплатных аналогов, а в силу рационального выбора наиболее качественных альтернатив имеющимся бесплатным возможностям [Овчарова, Попова, 2013; Тихонова, 2020]. Это обусловлено не только имеющимися у них для этого материальными возможностями, но и пониманием важности инвестиций в человеческий капитал [Мареева, 2012]. Тем не менее даже в ядре среднего класса более половины разделяют мнение, что доступ к более качественным медицинским услугам и лучшему образованию, который открывается у людей с высокими доходами, является несправедливым (табл. 4).

Таблица 4 Оценка проявлений неравенства в разных группах населения, %

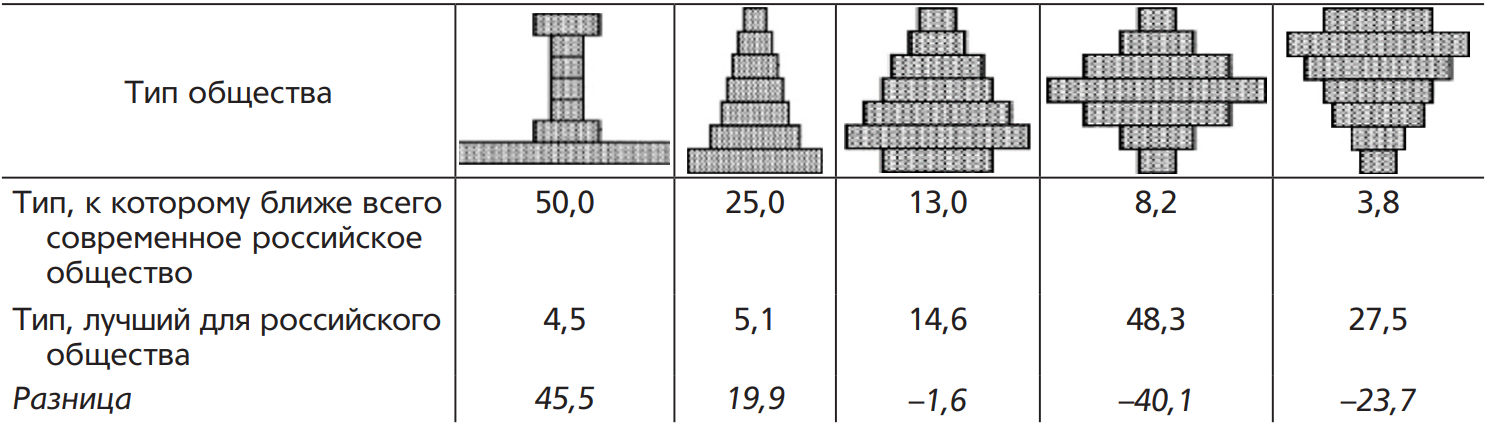

Интегральное отношение представителей различных социальных групп к неравенствам в современной России прослеживается в их выборе тех моделей социальной структуры общества, которые они считают характеризующими реальное российское общество, с одной стороны, и наиболее подходящими для него – с другой. В этом отношении, несмотря на некоторые различия, представители среднего класса вновь скорее солидарны с другими россиянами (табл. 5). В то время как реальная структура общества чаще представляется им в виде модели с небольшой элитой наверху и основной массой населения внизу, в качестве идеальной структуры они хотели бы видеть общества массовых средних слоев. Это противоречие также определяет специфику их отношения к неравенствам 3.

Таблица 5 Модели, отражающие социальную структуру современного российского общества и наиболее оптимальную для него социальную структуру в представлениях среднего класса, %

Выше мы сосредоточились на особенностях восприятия средним классом общественного устройства, показав, что в этом отношении он, по большому счету, не отличается от остального населения страны. Может показаться, что это связано с особой национальной спецификой российского среднего класса – например, с его общей пассивностью или с общей схожестью его с другими слоями населения. Однако это совсем не так. Многочисленные исследования показывают, что средний класс, выделенный в традициях многомерной стратификации по ключевым критериям образования и социально-профессионального статуса, значимо отличается от других групп населения по целому ряду параметров. Среди них – «активистский» характер ценностей, которыми россияне из среднего класса руководствуются в повседневной жизни (ориентация на индивидуализм, инициативу, внутренний локус-контроль), широкое использование активных социально-экономических стратегий на рынке труда, большая распространенность инвестиций в разные виды ресурсов (человеческий, социальный и культурный капитал) [Средний класс..., 2016; Mareeva, Ross, 2020].

Таким образом, на уровне предпринимаемых действий в своей собственной жизни и относящихся к этому норм и установок российский средний класс отличается большей независимостью, активностью, готовностью к самостоятельному решению собственных проблем. Однако если говорить про его установки относительно ситуации с общественным устройством страны – он разделяет мнение населения в целом.

Восприятие средним классом общественных неравенств: следствия и вызовы для государства. Результаты нашего анализа показывают, что нельзя говорить о широкой «ценностной палитре» в отношении представлений населения об общественном устройстве в аспекте характеризующий его системы неравенств. С точки зрения нормативных представлений об устройстве современной России, особенно в срезе социально-экономических неравенств, средний класс солидарен с остальным населением, демонстрируя универсальные для россиян представления об излишней глубине неравенств, о ключевой роли государства в их сокращении в нормативной модели и о недостаточной эффективности соответствующих его действий на практике. Хотя средний класс отличается особенностями слоевой идентичности и самооценками своего положения в обществе, его представители оценивают себя как представителей «середины», а отнюдь не благополучных слоев общества. Это объясняет и консенсусное с другими россиянами мнение среднего класса о том, что неравенства в обществе слишком высоки. Говоря о них, подразумеваются не разрывы между своим положением и положением низшего класса, а отрыв немногочисленной верхушки от всех остальных слоев населения, к которым относятся и они сами. Это отражается и в специфике восприятия социальных конфликтов: ключевым россияне считают конфликт бедных и богатых, а остальные их виды (в т.ч. конфликт между средним и рабочим классами) не актуализированы в общественном сознании, в т.ч. и в сознании самого среднего класса.

Ответственность за то, чтобы наладить «правила игры», средний класс, как и другие слои, возлагает на государство. Это – следствие сложившейся модели взаимоотношений государства и общества, характерной для обществ неоэтакратического типа [Шкаратан, 2015], в которой интересы государства преобладают над интересами отдельной личности, причем государство выступаем медиатором между различными группами населения, согласовывая их интересы. Последние исследования показывают, однако, что эта модель начинает входить в стадию разложения: к 2018 г. установка на приоритетность интересов государства по отношению к правам индивида впервые перестала доминировать в общественном сознании [Тихонова, 2018]. В этом контексте растущее недовольство всех без исключения слоев населения, включая средний класс, отсутствием действий со стороны государства, демонстрирующих хотя бы политическую волю к решению ключевых социально-экономических проблем (в частности – проблемы неравенства), становится важным вызовом, ставящим вопрос о пересмотре общественного договора между обществом и государством.

Такой канал формирования социальной напряженности – связанный не с собственным положением, а с нормативными представлениями о модели общества – может оказывать наиболее значимое влияние на специфику запроса населения к государству. В основе такого запроса лежат общие нормативные принципы взаимодействия индивида, общества и государства, в то время как запрос на конкретное содействие со стороны государства в большей степени зависит от индивидуальной ситуации, определяющейся стечением конкретных жизненных обстоятельств [Аникин и др., 2020]. Позиция среднего класса здесь особенно важна, поскольку его относительно более благополучное положение в обществе определяет его большую самостоятельность и более низкий запрос на прямое содействие государства.

Библиография

- 1. Авраамова Е.М., Малева Т.М. Эволюция российского среднего класса: миссии и методология // Общественные науки и современность. 2014. № 4. С. 5–17.

- 2. Аникин В.А., Лежнина Ю.П., Мареева С.В., Слободенюк Е.Д. Кто и почему ищет государственной поддержки в новой России? // Мир России. 2020. № 29 (1). С. 31–52.

- 3. Гонтмахер Е.Ш. К характеристике современного российского среднего класса // ИНСОР. Аналитический бюллетень, июнь 2013. Развитие среднего класса (материалы российско-германской дискуссии).

- 4. Коленникова Н.Д. Статусная консистентность занятого населения в современной России // Социологические исследования. 2019. № 11. С. 52–62.

- 5. Магун А.В. Протестное движение 2011–2012 годов в России: новый популизм среднего класса // Стасис. 2014. Т.2. № 1. С. 192–227.

- 6. Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние классы на различных этапах жизненного пути // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 3 (27). C. 109–138.

- 7. Мареева С.В., Слободенюк Е.Д. Неравенство в России в международном контексте: доходы, богатство, возможности // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2018. Т. 126. № 1-2. С. 30–46.

- 8. Мареева С.В. Практики инвестирования среднего класса в свой человеческий капитал // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 1. С. 165–173.

- 9. Мареева С.В. Социальные неравенства и социальная структура современной России в восприятии населения // Вестник Института социологии. 2018. Т. 3. № 26. С. 101–120.

- 10. Овчарова Л. Н., Попова Д. О. Доходы и расходы российских домашних хозяйств: что изменилось в массовом стандарте потребления // Мир России. 2013. Т. XXII. № 3. С. 3–34.

- 11. Пишняк А.И. Динамика численности и мобильность среднего класса в России в 2000–2017 гг. // Мир России. 2020. Т. 29. № 4. С. 57–84.

- 12. Самсон И., Красильникова М.Д. Средний класс в России: зарождающаяся реальность или старый миф? // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2010. № 4 (106). С. 61–72.

- 13. Средние классы в России: Экономические и социальные стратегии / Под ред. Малевой Т.М. М.: Гендальф, 2003.

- 14. Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016.

- 15. Тихонова Н.Е. Соотношение интересов государства и прав человека в глазах россиян: эмпирический анализ // Полис. Политические исследования. 2018. № 5. С. 134–149.

- 16. Тихонова Н.Е. Средний класс в фокусе экономического и социологического подходов: границы и внутренняя структура (на примере России) // Мир России. 2020. Т. 29. №4. С. 34–56.

- 17. Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. М.: Альфа-М., 2009.

- 18. Шкаратан О.И. Государственная социальная политика и положение средних слоев в современной России // Социологический журнал. 2004. № 1–2. C. 106–128.

- 19. Шкаратан О.И. Социальная система, обращенная в прошлое (Часть 2) // Социологический журнал. 2015. № 4. С. 80–119.

- 20. Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G. World Inequality Report 2018. Executive Summary. World Inequlaity Lab. 2018.

- 21. Chen J. A Middle Class without Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2013.

- 22. Credit Suisse. Global Wealth Report. Credit Suisse group AG. Switzerland, 2019.

- 23. Diamond L. The Spirit of Democracy. New York, NY, Henry Holt, 2008.

- 24. Lipset S. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American Political Science Review. 1959. No. 53 (1). P. 69–105.

- 25. Mareeva S. Middle Class Formation in Russia, in: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Cham: Springer, 2018. P. 1–7.

- 26. Mareeva S. Middle Class: System of Values and Perceptions on Country’s Development Vector // Journal of Economic Sociology. 2015. Vol. 3. No. 1. P. 39–54.

- 27. Mareeva S., Ross C. The Political Values of the State and Private Sectors of the Russian Middle Class // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. Vol. 28. No. 4. P. 565–597.

- 28. Moore B. Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Allen Lane/ Penguin. 1966.

- 29. Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905–2016. National Bureau of Economic Research. No. W23712. 2017.

- 30. Rosenfeld B. Reevaluating the Middle-Class Protest Paradigm: A Case-Control Study of Democratic Protest Coalitions in Russia // American Political Science Review. 2017. No.111 (4). P. 637–652.

- 31. Volkov D. The Protest Movement in Russia 2011-2013: Sources, Dynamics and Structures // Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation: Civil Society Awakens. Еd. by Ross C. Ashgate, 2015. P. 35–50.

![Таблица 2 Динамика доходов в России, 1989–2016 гг., % Источник: [Novokmet et al., 2017], Appendix B, table 2. Таблица 2 Динамика доходов в России, 1989–2016 гг., % Источник: [Novokmet et al., 2017], Appendix B, table 2.](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/96219/Мареева_табл_2.png)