- PII

- S013216250011313-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250011313-7

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 1

- Pages

- 63-74

- Abstract

The article discusses social potential of civil society and the possibilities of its implementation, associated with the process of institutionalization of civil society. Such forms of public activity as volunteering and charity, supported by broad groups of citizens, are considered. The dependence of volunteerism on the nature of civil responsibility is demonstrated. Calculation formulas and values of indices of the mutual influence of civil responsibility and volunteering, as well as of indices of the influence of civil responsibility on involvement in charity are presented. The analysis carried out and the opinion of a certain part of experts allows to conclude that it is possible to form a «solidarity society» characterized by a high level of the population activity; however, the majority of experts believe that the involvement of citizens in the established institutions of civil society is at medium and low levels. The authors, using the materials of the discussion between S.G. Kirdina and A.G. Myasnikov on the essence of the concept of «civil society» in Russian sociology, propose a model of modern civil society in Russia, which involves three elements: civic participation, civil society, and civic influence. In this case, civic participation is understood as the readiness and ability of individuals, social groups and communities to participate in public activities, to establish norms and rules for social forms of behavior and relations, which means the process of institutionalization of civil society. Whereas the intensity and productivity of this process is determined by the ability and possibility of civic influence, i.e. the ability and possibility to influence the opinions and behavior of individuals, groups, communities and society.

- Keywords

- civil society, social influence, civic participation, volunteering, charity

- Date of publication

- 10.02.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 358

Полемика о сущности гражданского общества.

В трактовке того, что такое гражданское общество, длительный период доминировали два основных подхода. В рамках одного – это государство, создаваемое свободными и сознательными гражданами; в рамках другого – структурированные сообщества граждан, создаваемые ими независимо от государства для решения собственных проблем и достижения определенных целей (см., напр., [Клеандров, 2013]).

В российском контексте активный интерес к идее гражданского общества возник на рубеже 1980–1990-х гг., когда начались массовые движения, направленные на изменения общественных порядков и общественного строя. Закономерно, что такие перемены актуализировали научную мысль. В этот период в российской науке, как правило, доминирует второй подход: гражданское общество противопоставляется государству [Польщиков, 2012]; при самоорганизации гражданского общества главное – свободный индивидуальный выбор [Верховская, 2016], и т.д. В дальнейшем в ходе почти тридцатилетней истории новой России в понимании гражданского общества практически не было отступлений от этих позиций.

Лишь в начале 2010-х гг. появилась работа С.Г. Кирдиной, в которой она предлагает переосмыслить это понятие вообще, а не просто дать ему новое определение. Она становится на позицию, что это не общенаучное понятие, а идеологема: «В исследованиях гражданского общества наиболее ярко проявляется роль идеологии. Идеология не только задает направления анализа, она определяет его характер и содержание, то есть делает его характерной идеологемой и носителем соответствующих ему базовых ценностей» [Кирдина, 2012: 65]. Соглашаясь с автором по поводу «ценностной нагруженности», следует напомнить, что этим в социологии (и не только) «страдают» и другие категории. Однако, по мнению С.Г. Кирдиной, в этом случае идеологический характер категории приводит к тому, что «гражданское общество изучается с помощью заранее заданных понятий и методических подходов, сформированных для конкретного культурного и институционального контекста. Речь идет о специфике структурообразующих ценностей и институтов тех обществ, в которых зародилась и развивалась сама доктрина гражданского общества» [там же: 65]. Поскольку такие идеи зародились в странах Западной Европы и в США, то и на российскую почву пришло понимание гражданского общества именно западного типа.

Поскольку в такой модели создать в России гражданское общество, как считает С.Г. Кирдина, невозможно, это ведет к проблемам развития общественной активности: «Можно увидеть, что формы, особенности и перспективы становления и развития гражданского общества (или участия граждан в общественной жизни) определяются спецификой институционального устройства страны. Прежде всего это определяется тем, доминирует ли в институциональной общественной структуре либо Х-, либо Y-институциональная матрица» [там же: 67]. Для матрицы Y базовыми условиями, согласно С.Г. Кирдиной, являются институт частной собственности, наемный труд, институт конкуренции и другие. Именно они закрепляют у индивидов навыки отстаивания своих интересов и формируют понимание необходимости борьбы «за реализацию собственных стратегий». В России, по мнению С.Г. Кирдиной, «формы, особенности и перспективы гражданского участия определяются спецификой базовой институциональной структуры российского общества, где доминирующее положение занимают институты Х-матрицы (редистрибутивная экономика, унитарной политическое устройство и коммунитарная идеология)». Поэтому «в общественном сознании российских граждан существует определенный образ социума, в котором активная роль традиционно принадлежит не столько самодеятельному населению, сколько действующим государственным институтам» [там же: 69]. Для российского общества, убеждена автор, «…горизонтальные отношения между личностями и социальными общностями в определенной мере вторичны по отношению к подчиненности интересов личности “миру, который включает в себя локальную общность, сход, но также весь народ, человечество и даже Вселенную”. Высший уровень иерархии в этих условиях представляет собой ценность более высокого надличностного порядка, что придает особый смысл верховной общественной власти» [там же: 71].

К сожалению, С. Г. Кирдина уходит от главного вопроса: о какой власти идет речь? Исторический опыт общественного развития России показывает, что как только «верховная власть» перестает быть общественной, происходит консолидация «надличностного порядка»: общество почти мгновенно солидаризируется, возникают новые, ранее не имевшие места, формы гражданского участия и осуществляется либо трансформация (в разной степени) государственных институтов, тех или иных норм, регулирующих их функционирование, либо возникает конфликт, разрешающийся радикальным способом. Методологической ошибкой автора видится не попытка сравнить гражданское «западное» с гражданским «восточным» обществом, а модель этого сравнения: российское гражданское общество исследуется с позиции «западной» методологии, так что «западная модель», глядя на «восточную», себя там не видит, что вполне естественно. Отсутствие понимания исторического развития общественной активности, методологическая заданность позиции закономерно приводят автора к представлению «о специфической роли гражданского общества в России», которое, по ее мнению, является ««соисполнителем» функций управления страной наряду с государственными властными структурами» [там же: 72].

Представляется, что С.Г. Кирдина, не ожидая того, подтвердила выводы о поддержке российским обществом только определенной власти и об особой роли российского общества в обеспечении той самой обратной связи, которая является базовой характеристикой наличия/отсутствия гражданского общества. Не случайно, получив столь противоречивый результат исследования, автор предлагает заменить понятие «гражданское общество» «гражданским участием».

Как известно, научность метода исследования подтверждается возможностью его использования в разных «социальных средах» при неизменно достоверном, доверительном и устойчивом результате(ах) «измерения». В данном случае оперирование понятием «гражданское общество» у С.Г. Кирдиной в той модели, которую она избрала, не приводит к корректным научным результатам: автор предлагает один и тот же объект измерять «разными линейками». Не исключено, что для целей ее «матричного видения общества» это – вполне приемлемый подход, но он не дает возможности научного осмысления самого социального феномена.

Подтверждением может служить дискуссия после публикации концепции С.Г. Кирдиной. Откликом на нее стала, например, статья А.Г. Мясникова с символическим вопросом в заголовке – «Нужно ли отказаться от гражданского общества?» Позиция этого исследователя состояла в критике как теории институциональных матриц С.Г. Кирдиной в целом, так и ее попытки заменить теорию «гражданского общества» на концепцию «гражданского участия». Более того, А.Г. Мясников именно концепцию гражданского участия считал крайне идеологизированной: «…действительно ли концепция гражданского участия является более подходящей для российского социума, чем теория гражданского общества? По-моему мнению, она явно идеологизирована и не является спецификацией теории гражданского общества. Концепция гражданского участия представляет собой современную политическую идеологему, характерную для трансформирующегося традиционного социума имперского типа» [Мясников, 2016: 143]. По его мнению, «концепция “гражданского участия” в российском варианте не способствует развитию “гражданского общества”, напротив, усиливает патерналистские и иждивенческие настроения в обществе. В концепции “гражданского участия” отсутствует центральное условие функционирования “гражданского общества” – возможность участия большинства членов общества в принятии политических решений и законов. Без этой возможности разнообразные интересы людей будут почти автоматически подчиняться интересам государства» [там же: 143]. Эти позиции автора имеют очевидную доказательную силу, но не дает комплексного понимания концептов «гражданского общества» и «гражданского участия».

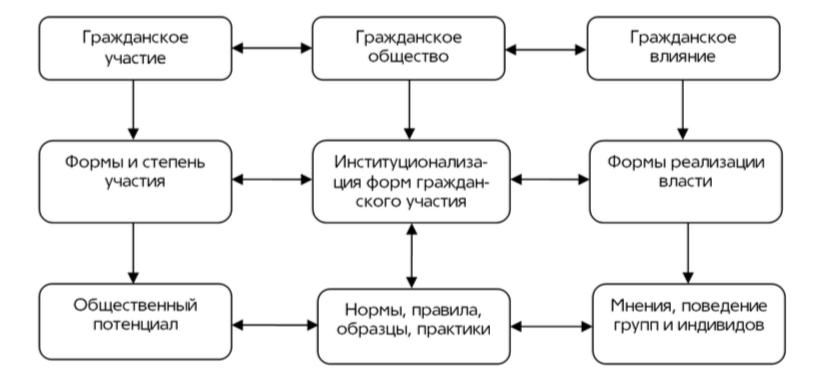

Как известно, социологическая (как и любая другая) научная категория должна давать возможность увидеть наиболее существенные свойства и отношения предметов и явлений, позволяя исследовать объект, трактуя его однозначно. Представляется, что в таком случае наш объект изучения должен иметь сложную структуру, включающую три элемента – гражданское участие, гражданское общество и гражданское влияние (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение гражданского участия, гражданского общества и гражданского влияния

При этом под гражданским участием понимается готовность и возможность индивидов, социальных групп и сообществ участвовать в общественной деятельности, то есть деятельности за пределами частной жизни. Формы такой деятельности и степени участия в них определяют общественный потенциал сообществ и общества в целом. В самом широком смысле общественный потенциал, с одной стороны, – характеристика возможностей использования обществом способностей и талантов отдельных людей, с другой, – характеристика возможностей реализации своих личностных сил, раскрытия своих способностей. Наличие возможностей как первого, так и второго типа позволяет любому сообществу быть успешным в своем развитии и комфортным для каждого отдельного его члена.

Формирование стабильных (активных) практик (образцов) гражданского участия ведет к установлению норм и правил, их институализации – правового и организационного закрепления сложившихся форм поведения и отношений. Интенсивность и продуктивность процесса институализации определяется способностью и возможностью гражданского влияния – способностью и возможностью быть одной из форм власти, т.е. целенаправленно воздействовать на мнения и поведение индивидов, групп, сообществ и общества.

Такой подход позволяет исключить противопоставление гражданского общества гражданскому участию, увидеть его формирование как социального процесса и социального института, снимая с этой категории все «идеологические обвинения». Более того, такая методология позволяет определить возможность развития всей совокупности элементов общественного пространства в определенный период (этап) и в определенном социальном пространстве: общество в целом, региональное или местное сообщество и т.п.

Гипотезой авторов было предположение о существенном влиянии общественных практик в сфере благотворительности и добровольчества на процесс институализации этих форм гражданского участия. Эмпирическая апробация подтвердила и корректность выдвинутой гипотезы, и эвристический потенциал разработанной методологии исследования.

Общественный потенциал гражданского участия.

Наиболее яркими характеристиками общественного потенциала являются две составляющие – ответственность членов сообщества за происходящее в нем и готовность объединяться с другими для совместных действий и общего блага. Такая ответственность может реализоваться на разных социальных дистанциях: дом и двор; город, село, поселок; страна; сам человек и его семья. Очевидно, можно говорить о двух видах ответственности – общественной и личной.

Мониторинг состояния гражданского общества, который с 2006 г. проводит НИУ «Высшая школа экономики»1, показывает, что наибольшую ответственность индивиды чувствуют за самый близкий локус своих действий (семья, дом, двор). Особую значимость в этом контексте представляет отдельно взятое сообщество регионального типа, когда есть возможность, опираясь на реальный (осязаемый) уровень идентичности, увидеть столь же реальный локус ответственности на разных социальных дистанциях.

Авторы в качестве такого объекта исследования выбрали Новосибирскую область, занимающую 3–4-е позиции по ряду важных социально-экономических характеристик в РФ. Ее можно поэтому рассматривать как представляющую «тенденции будущего».

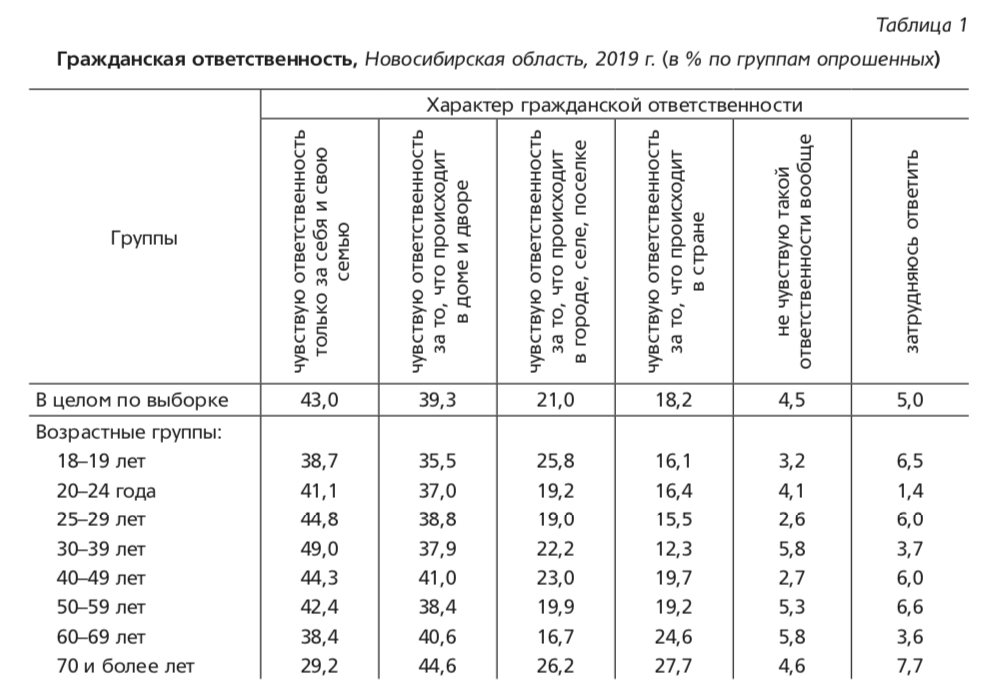

Исследование состояния гражданского общества (октябрь 2019 г.2) показало, что жители Новосибирской области характеризуются значимым уровнем как общественной, так и личной ответственности и активности (табл. 1). Хорошо заметны две тенденции: с одной стороны, чувство ответственности в целом выше, у более старших респондентов; с другой стороны, чем ближе социальная дистанция, тем выше уровень ответственности, что характерно для всех (кроме наиболее старших) возрастных групп.

Таблица 1. Гражданская ответственность, % по группам опрошенных, Новосибирская область, 2019 г.

Однако высокий уровень ответственности становится ресурсом развития лишь при наличии солидарности и способности к объединению сообщества для совместных действий. Закономерно, что объединение может возникать при совпадении идей и интересов различных групп. Готовность к объединению в той или иной степени в Новосибирской области проявили почти 3/4 участников опроса (31,7% отнесли себя к готовым безусловно, 30,0 – к скорее готовым), а не готовы к таким действиям лишь примерно каждый пятый (6,9% – безусловно не готовы объединяться, 12,9% – скорее не готовы), еще 9,2% затруднились ответить.

В разрезе возрастных групп можно при этом зафиксировать две тенденции. Во-первых, готовность к совместным действиям, если идеи и интересы совпадают, более активно декларировали младшие возрастные группы. Сравните: в группе 18–19 лет таких участников было 74,2%, в группе 20–24 лет – 84,9%, в группе 60–69 лет – 60,9%, 70 и более лет – 52,3%. Во-вторых, в младших возрастных группах оказалось значительно меньше тех, кто затруднился ответить: в группе 18–19 лет их было 6,5%, в группе 20–24 лет – 4,1%, в группе 60–69 лет – 15,2%, а в группе 70 и более лет – 15,4%. Очевидно, обе тенденции объясняются отчасти возрастными особенностями старших групп, когда снижается активность в целом. Это противоречит присутствующему в массовом сознании стереотипу о высокой готовности к активным действиям (в частности, к протестным) именно в этой среде. В то же время, фиксируя готовность молодых граждан к совместным действиям, надо понимать, что объединение может происходить во имя разных идей. Они могут быть и непродуктивными, конфликтными (например, экстремистскими или даже криминальными), что во многом зависит от характера развития регионального гражданского общества.

Возможности реализации общественного потенциала.

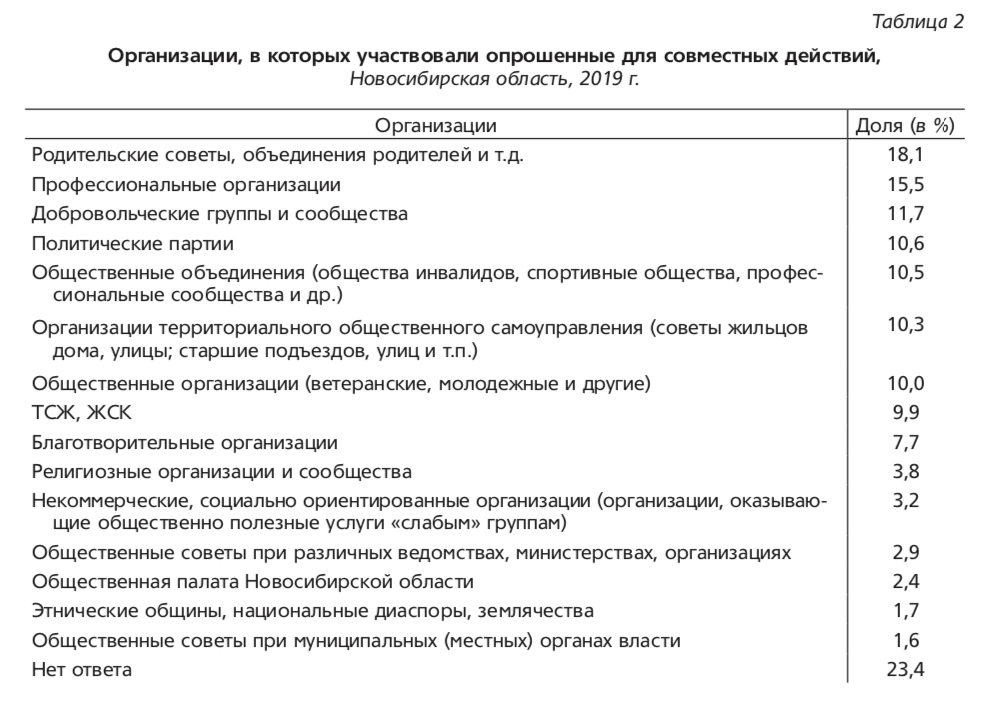

В ходе массового опроса населения области изучались оценки жителей, связанные с участием в деятельности различных институтов гражданского общества, уровень доверия им и проблемы их развития. Анализ полученных результатов показывает, что все 15 представленных элементов гражданского общества находятся в поле гражданского внимания (табл. 2).

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос, в каких организациях они участвовали для совместных действий, Новосибирская область, 2019 г.

Особое значение для современного развития имеет деятельность некоммерческого сектора (НКО). По данным Управления Министерства юстиции по Новосибирской области на 1 ноября 2019 г. зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более 4480 социально ориентированных организаций (СО НКО). Сюда включены общественные объединения, общественные организации, общественные движения, общественные фонды и другие формы общественных образований. Результаты проведенного в Новосибирской области исследования показали, что в деятельности таких именно СО НКО участвовали или участвуют сегодня 3,2% респондентов. Учитывая численность СО НКО в регионе, необходимо признать, что это свидетельствует о невысоком уровне включенности жителей в этот элемент гражданского общества: исходя из численности населения области, в среднем в деятельности одной организации принимали участие примерно 14 человек. Чаще других на эту форму своей активности указали так называемые средние возрастные группы 25–50 лет. Но интерес к взаимодействию с СО НКО и к включению в их деятельность превышает фактическое участие: если участвовали на момент опроса лишь 3,2% опрошенных, то были готовы, согласно их ответам, включиться в такую деятельность уже 7,4%.

Жители Новосибирской области, принимавшие участие в оценке состояния гражданского общества в регионе в 2019 г., в качестве проблем в деятельности общественных объединений, организаций и сообществ отмечали чаще всего коррупцию при предоставлении им государственных и муниципальных ресурсов (43,2% респондентов), отсутствие стабильных источников финнансирования (41,4%), высокую зависимость от государственной политики (37,3%) и бюрократизацию, связанную с громоздкой отчетностью (35,9%). Хорошо заметно, что наиболее важные барьеры, препятствующие развитию НКО, связываются в первую очередь с деятельностью государственных институтов.

Гражданское влияние и будущее гражданское общество.

В контексте классической социологии под социальным влиянием понимается целенаправленное изменение представлений, мнений, поведения личности или группы путем воздействия, т.е. одна из форм реализации власти. Обладает ли современное гражданское общество в России возможностью целенаправленно влиять на мнения, поведение людей? Является ли оно в таком случае одной из форм власти?

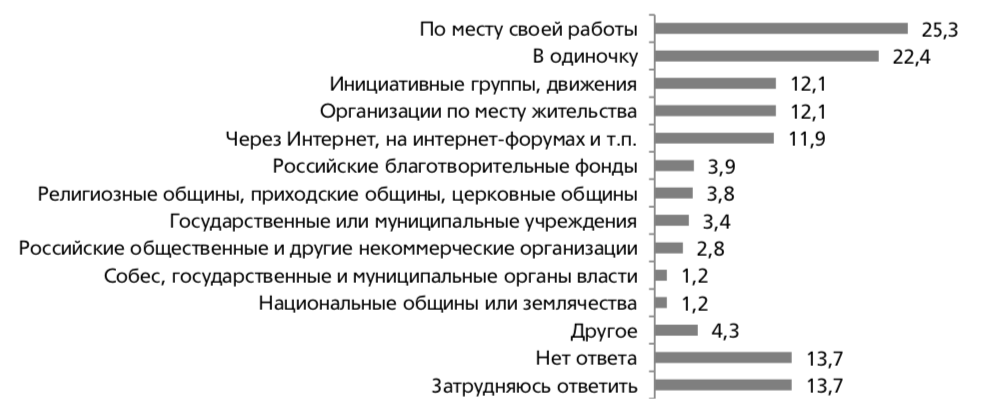

В последние годы в качестве инициативных и поддерживаемых достаточно широкими группами граждан формами общественной активности считают добровольчество (волонтерство) и благотворительность. Как показали результаты опроса, 29,2% жителей Новосибирской области однозначно участвовали за последний год в общественно полезном труде без вознаграждения и не для помощи членам семьи или близким родственникам («скорее» –26,2%). Не приходилось («скорее» – 22% или «безусловно» –13,8%) участвовать в такой деятельности более трети респондентов. Следует особо отметить, что уровень «добровольческой» активности примерно одинаков во всех возрастных группах.

Наиболее массовыми каналами реализации практик добровольчества в Новосибирской области являются деятельность по месту работы и по месту жительства3. Значимым организатором безвозмездных действий в регионе выступает Интернет (социальные сети, интернет-форумы и т.п.). Серьезным источником добровольчества являются личные убеждения граждан, поскольку фактически каждый пятый житель региона включался в деятельность такого рода в одиночку (рис. 2).

Рис. 2. Участие в разных формах и практиках добровольной и безвозмездной деятельности на благо других людей (не членов семьи и близких родственников), % от всех опрошенных, возможно несколько вариантов ответа, Новосибирская область, 2019 г.

Очевидно, основными формами организации такой деятельности выступают элементы гражданского общества – формализованные и неформализованные («самоорганизованные», то есть находящиеся за пределами государственных институтов). Интересно, что религиозные и национальные организации и объединения, судя по опросу, не пользуются популярностью. Возможно, это связано с особым процессом их институализации: в отношении такого типа организаций приняты специальные нормы и с ними государство строит особые отношения, отделяя их от НКО.

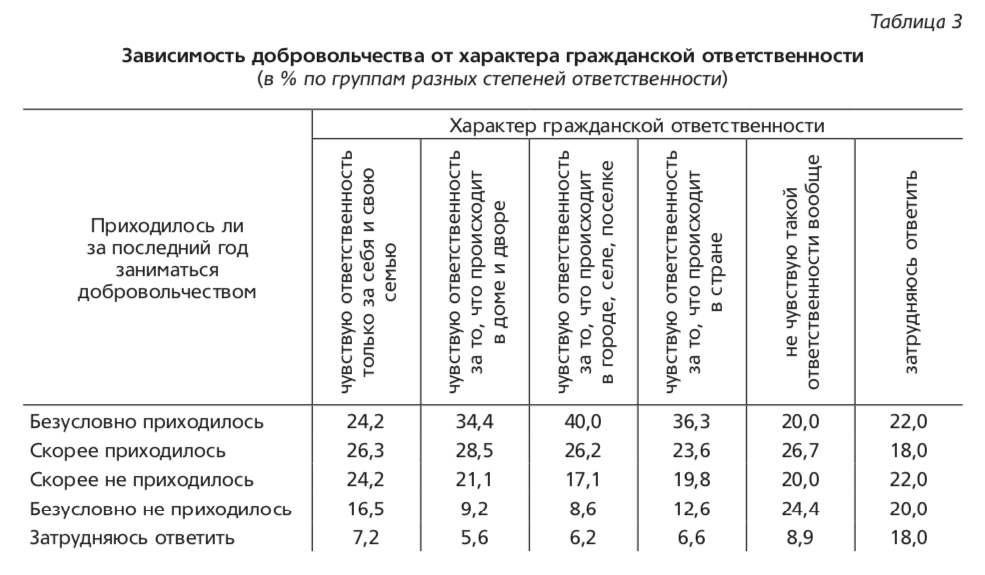

Добровольчество в России проходит активный процесс институализации: в 2017 г. президентом РФ был установлен национальный праздник – «День добровольца (волонтера)» (5 декабря); 2018 г. был объявлен Годом добровольца (волонтера). Однако важно понять, насколько этот элемент гражданского общества, являясь формой гражданского участия, обладает потенциалом гражданского влияния – воздействия на мнения, поведение групп, сообществ и индивидов. Оценки такого процесса можно получить, изучая соотношение характера ответственности индивидов и их участия в безвозмездном общественно полезном труде (табл. 3).

Таблица 3. Зависимость добровольчества от характера гражданской ответственности, % по группам разных степеней ответственности

Сконструируем для анализа этих данных индекс влияния (ИВд) по формуле: ИВд = .

.

Для приведения данного индекса к 1 целесообразно его поделить на 100.

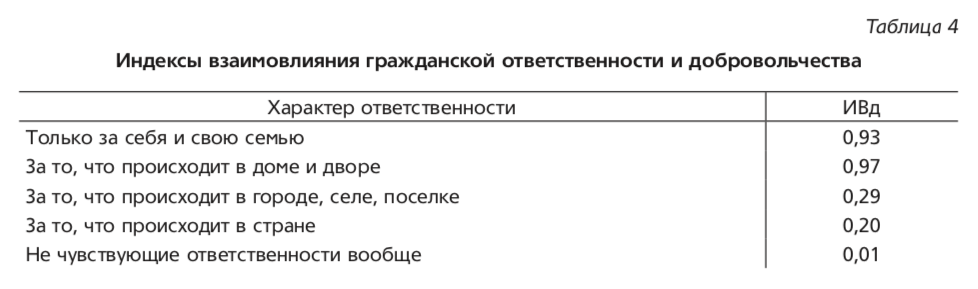

Полученные индексы влияния (табл. 4) показывают, что индивиды, обладающие ответственностью за происходящее в самом близком социальном локусе, отличаются самым высоким уровнем гражданского участия в такой его форме, как добровольчество. Парадоксально, но чувствующие ответственность за дальний локус (т.е. вроде бы обладающие не «местечковой», а региональной и национальной гражданственностью) включаются в эту форму общественной активности гораздо слабее (0,20). Возможно, это связано с фактической дискредитацией общегосударственных политических институтов, за которые принято чувствовать ответственность, но которые перестают объединять граждан для участия в реальных делах.

Таблица 4. Индексы взаимовлияния гражданской ответственности и добровольчества

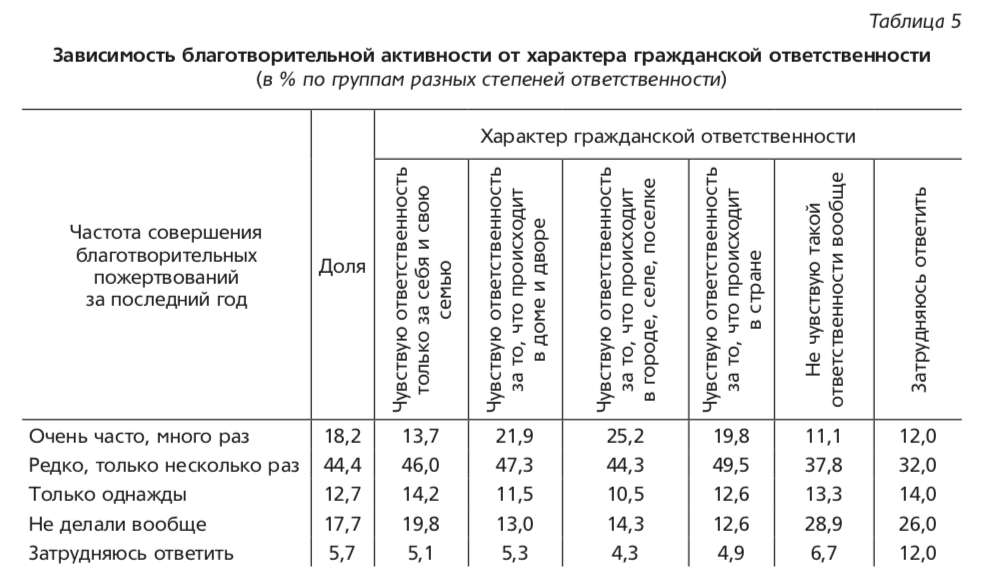

Наряду с добровольчеством в современной России массовый характер стала приобретать благотворительная деятельность. Почти 60% жителей Новосибирской области старше 18 лет указали, что они несколько раз или хотя бы однажды делали благотворительные пожертвования, давали незнакомым нуждающимся людям деньги, а 18,2% респондентов сказали, что они это делали часто, много раз (табл. 5). Благоприятной тенденцией следует считать также относительно активное участие в благотворительной деятельности младших возрастных групп населения. Если в среднем по выборке удельный вес таких участников составил 75,3%, то в группе 18–19 лет в благотворительность в разной степени были включены 71,0%. С возрастом эта доля сначала росла (в группе 20–24 года – 78,0%), а потом падала (в группе 70-ти лет и более – только 60,1%). Основная часть пожертвований, сделанных жителями области, была направлена на помощь больным детям. Активную мобилизующую роль в этом сыграли местные СМИ и возможность делать это, используя мобильные телефоны4. Опрошенные также оказывали помощь людям в сложной жизненной ситуации; каждый пятый участвовал в оказании помощи животным. Достаточно активно жители региона участвовали в оказании помощи пожилым людям и детям-сиротам. Практически все заявленные в опросе 17 видов благотворительной помощи нашли отклик у респондентов: они жертвовали и на развитие культуры и искусства, и на защиту окружающей среды, и на науку и образование, и на правозащитную деятельность, и на помощь мигрантам и т.д.

Важно теперь понять, насколько эта форма гражданской активности определяется влиянием сообщества. Аналогично анализу добровольческой деятельности здесь также можно рассчитать индекс влияния (ИВб). Для этого сначала построим таблицу корреляций между участием в благотворительных пожертвованиях и характером гражданской ответственности (табл. 5).

Таблица 5. Зависимость благотворительной активности от характера гражданской ответственности, % по группам разных степеней ответственности

В этом случае формула расчета индекса будет выглядеть так: ИВб =  , при этом считать участниками благотворительности будем тех, кто делал это «очень часто, много раз», «редко, только несколько раз», «только один раз».

, при этом считать участниками благотворительности будем тех, кто делал это «очень часто, много раз», «редко, только несколько раз», «только один раз».

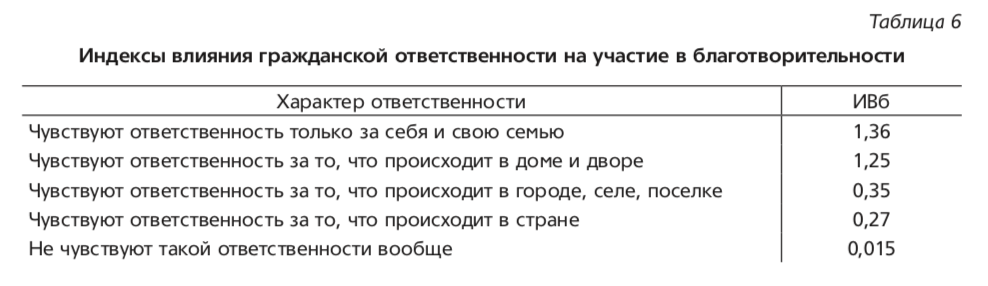

Наиболее высокий индекс влияния снова характерен для тех, кто чувствует ответственность за самый близкий локус взаимодействия – дом, двор, семья и т.д. (табл. 6). Самый же низкий индекс оказался у тех, кто не обладает никакой ответственностью, то есть не имеет потенциала гражданского участия.

Таблица 6. Индексы влияния гражданской ответственности на участие в благотворительности

Можно утверждать, таким образом, что отсутствие потенциала гражданской активности определяет отсутствие гражданского участия в делах сообщества на любом его уровне.

Заключение.

Анализ состояния ряда социальных процессов показал, что реальное региональное сообщество обладает значительным потенциалом, который реализуется в целой совокупности форм гражданского участия. В свою очередь, эта активность формирует существенный уровень гражданского влияния и активизирует процессы институализации гражданского общества.

Исследователи Высшей школы экономики предполагают, что развитие гражданского общества в России может пойти по одному из трех сценариев. Первый вариант развития – это «общество солидарности». Оно характеризуется высоким уровнем социальной активности населения на фоне роста доходов и образовательного уровня, сопровождающегося укреплением социальной базы гражданского общества. В этом обществе услуги НКО востребованы со стороны органов власти и бизнес-структур. Второй сценарий – «инерционное общество»: функционирование институтов гражданского общества проявляется в конкретных практиках, однако вовлеченность в них россиян находится на низком и среднем уровнях, отдельные виды НКО могут вносить вклад в решение вопросов местного значения. Наконец, третий сценарий – «общество социальной пассивности»: низкие показатели социальной активности населения, готовности объединяться с другими людьми, неразвитость установок на участие в практиках гражданского общества. В рамках данного сценария НКО не рассматриваются как ресурс социально-экономического развития муниципалитетов, регионов и страны в целом [Мерсиянова, 2017: 8–9].

В нашем экспертном опросе5 эти три сценария оценивались как возможные пути развития регионального гражданского общества. Основная часть экспертов (72,2%) предположила, что для Новосибирской области скорее будет характерен второй путь развития – «инерционное общество», когда идет функционирование уже сложившихся институтов гражданского общества, однако вовлеченность в них граждан находится на среднем и низком уровнях. В то же время определенная часть (16,7%) участников указала, что возможен и первый путь, когда в регионе будет формироваться «общество солидарности», которое характеризуется высоким уровнем активности населения.

Проведенный анализ показал, что региональное сообщество в Новосибирской области имеет определенные условия для продвижения именно по первому пути. Оно располагает значительным общественным потенциалом, который реализуется в деятельности практически во всех формализованных формах гражданского участия. А основанием для формирования солидарности, очевидно, является высокий уровень участия в добровольчестве (волонтерстве) и благотворительной деятельности именно тех членов сообщества, которые имеют высокую степень ответственности в самом близком локусе – доме, дворе, городе, поселке.

Пример Новосибирской области с очень высоким (по российским меркам) уровнем гражданской активности ставит вопрос о том, что мешает другим регионам России развиваться аналогичным образом. Следует обратить внимание на три типа барьеров, препятствующих развитию гражданского участия, которые связаны с тремя субъектами – непосредственными организаторами этого участия (в лице НКО, СМИ и т.д.), госорганами и населением. Первый барьер связан с (не)готовностью институтов гражданского общества к такой деятельности, (не)компетентностью участников, их патернализмом в отношениях с государственными институтами и т.д. Второй определяется чаще всего настороженным отношением государственных органов власти ко взаимодействию со структурированным гражданским участием и гражданскими инициативами. Третий связан с невысоким пока интересом самого населения к имеющимся формам гражданского участия. Будущие исследования покажут, какие из этих барьеров в современной России играют наиболее деструктивную роль.

References

- 1. Civil Society in Modernizing Russia: Analytical Report of the Center for Civil Society and Non-Profit Sector Research of the National Research University Higher School of Economics following the implementation of the Civil Society Index – CIVICUS project. (2011) Moscow: NIU VSHE. (In Russ.)

- 2. Kirdina S.G. (2012) Civil society: moving away from the ideologeme. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 2: 63–73. (In Russ.)

- 3. Kleandrov M. I. (2013) Legal essence of the judicial community in the Russian Federation. Gosudarstvo i pravo [State and law]. No. 3: 20–32. (In Russ.)

- 4. Mersiyanova I.V., Shashnov S. Krasnopolskaya I. (2017) How to determine the prospects for the development of civil society: opportunities and limitations. Informatsionno-analiticheskiy byulleten o razvitii grazhdanskogo obshchestva i nekommercheskogo sektora v RF [Information and analytical bulletin on the development of civil society and the non-profit sector in the Russian Federation]. No. 2 (13): 7–13. (In Russ.)

- 5. Myasnikov A.G. (2016) Is it necessary to abandon civil society? Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 3: 141–148. (In Russ.)

- 6. Polshchykov I.V. (2012) Place and Role of the Institution of Local Government as an Integral Component of Civil Society. PolitBook. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-instituta-mestnogo-samoupravleniya-kak-neotemlemoy-sostavlyayuschey-grazhdanskogo-obschestva (accessed 08 08.05.2020). (In Russ.)

- 7. Verkhovskaya A.I. (2016) The Potential of Civil Society and Citizen Mass Media in Terms of Political Consolidation in Russia (according to the results of the surveys conducted by sociological centers). Mediaskop. No. 4. URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/2183 (accessed 08.05.2020). (In Russ.)