- Код статьи

- S013216250010986-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250010986-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 98-109

- Аннотация

Исследование посвящено факторам, определяющим в современной России место и роль неформального образования в развитии человеческого капитала. На основе анкетного опроса жителей Тюменской области (N = 1388) изучено влияние факторов микро- и мезоуровня, запросы, интересы и самостоятельная активность различных социально-демографических групп в сфере неформального образования, выявлены его преимущества и ограничения. Анализ показал, что практики неформального образования являются массовыми, однако относительно слабо интегрированными в процессы социально-трудовой мобильности. По данным опроса, вовлечены в неформальное образование 83% респондентов, но чаще всего они ориентированы на развитие личных (не связанных непосредственно с работой) навыков. Лишь в каждом третьем случае неформальное образование обеспечило приращение специального человеческого капитала, а в каждом пятом случае – общего человеческого капитала. Ключевыми преимуществами неформального образования чаще считается не возможность получить актуальные знания и необходимые компетенции, а обучение в удобное время. Выявленные недостатки тормозят формирование национальной образовательной экосистемы.

- Ключевые слова

- общество знаний, неформальное образование, человеческий капитал, непрерывное образование, цели образования, образовательная экосистема

- Дата публикации

- 10.02.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 366

Постановка проблемы.

Переход к высокотехнологичному постиндустриальному обществу, основанному на знании, ведет к тому, что главным источником социально-экономического развития становится человеческий капитал, а не природные ресурсы и машины [Человеческий капитал..., 2016]. В этой связи XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования», международные институты активно продвигают идею о центральной роли образования в развитии человеческого потенциала, общества и экономики [Власова и др., 2017]. Многие страны, в т.ч. Россия, предпринимают усилия по развитию человеческого капитала, рассматривая его как основу глобальной конкуренции в экономике знаний. Однако смена модели экономического роста в России осуществляется противоречиво и болезненно.

Хотя в России предпринимаются усилия по диверсификации экономики, однако на сегодняшний день «Россия не добилась успехов в конкуренции за место в экономике знаний. Доля высокотехнологичного производства мала, не более 17% рабочих мест страны можно отнести к категории “знание”» [Россия 2025, 2017: 8]. Причинами называют не только отсутствие критической массы спроса на знание, но и несостоятельность системы образования, которая плохо готовит кадры для экономики знаний. В частности, в России отсутствует практика обучения на протяжении всей жизни, а повышение квалификации часто носит формальный характер.

Как можно преодолеть инерцию социально-экономического развития и найти скрытые резервы? Цель нашего исследования – выявить возможности неформального образования, его потенциал для развития человеческого капитала и оценить вовлеченность населения в неформальное образование. Ресурсный потенциал неформального образования понимается при этом как система факторов и условий, необходимых, чтобы знания и навыки, полученные в неформальном образовании (в ходе интенсивных курсов и тренингов, корпоративном обучении), могли продуктивно использоваться в экономической и социально-культурной деятельности.

Теоретические предпосылки и эмпирическая база.

Теоретическим основанием исследования являются концепции общества знания (knowledge society) и обучающегося общества (learning society), в которых новый тип общества рассматривается как особый тип социальных связей, «где приобретение знаний не ограничивается ни стенами образовательных учреждений (в пространстве), ни завершением определенных этапов образования (во времени)» [К обществам знания, 2005: 59]. Идеи непрерывного образования (lifelong learning), представленные П. Ленграндом в 1965 г. на форуме ЮНЕСКО и получившие развитие в Меморандуме непрерывного образования Европейского союза, доказывают, что человек может реализоваться исключительно благодаря процессу получения на протяжении всей жизни нового опыта и актуализации имеющегося. В этом Меморандуме подчеркивается, что Европа стала «обществом, основанном на знании» (knowledge-based society)1.

Концепция непрерывного образования рассматривает три типа образования – формальное, неформальное и информальное (самообразование). Неформальное образование рассматривается при этом как добровольное, осознанное обучение, которое носит намеренный и программный характер, но, как правило, не оценивается и не ведет к присуждению квалификации2. В соответствии с Международной стандартной классификацией образования неформальное образование понимается как «образование, которое институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или организацией, обеспечивающей предоставление образовательных услуг. Определяющей характеристикой неформального образования является то, что оно является дополнением и/или альтернативой формальному образованию в обучении в течение всей жизни индивидуума»3. Оно, как правило, организуется в форме краткосрочных курсов, мастер-классов или семинаров. Неформальное образование чаще всего ведет к получению квалификаций, которые не признаются квалификациями формального образования или их эквивалентами, соответствующими национальными или субнациональными органами образования, либо квалификации совсем не присваиваются.

3. Международная стандартная классификация образования. МСКО 2011, ЮНЕСКО. С.11. URL: >>>> (дата обращения: 01.08.2020).

При конструировании дизайна исследования авторы опирались на комплексный подход при трактовке неформального образования и классическое понимание человеческого капитала. Речь идет о его определении, согласно Г. Беккеру, как совокупности врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых способствует увеличению дохода на уровне индивида, предприятия и общества [Беккер, 2003].

Деятельностно-активистский подход открывает новые возможности для социологической интерпретации неформального образования и оценки его потенциала. При таком подходе общество «рассматривается не как жесткая, «твердая» система, а скорее, как «”мягкое” поле взаимоотношений» [Штомпка, 1996]. В этом контексте неформальное образование предстаёт как сложное переплетение связей, динамичный процесс взаимодействия индивидуальных и коллективных субъектов.

Для анализа влияния неформального образования на человеческий капитал необходимо рассматривать разные уровни социальной системы. Вспомним, что, по мнению П. Штомпки, социокультурные поля имеют «три уровня сложности» – макро-, мезо- и микроуровни. Соответственно, можно выделить три группы ключевых факторов – макро-, мезо- и микросоциальные. Такая исследовательская оптика обеспечивает «переключение масштабов», давая возможность продуктивно изучать процессы на разных уровнях социального взаимодействия: макропоказатели отражают глобальные тренды в развитии технологий, рынка труда, образования и человеческого капитала, а мезофакторы детерминируют особые условия для стратегий и практик, которые реализуются на микроуровне.

В ходе исследования авторами выделены три уровня факторов, влияющих на развитие неформального образования. Во-первых, это – макросоциальные факторы: социетальный уровень научно-технологического развития, изменения глобального рынка труда, автоматизация труда и внедрение цифровых технологий, формирование и применение национальных квалификационных рамок. Во-вторых, мезосоциальные факторы, связанные с плотностью образовательной инфраструктуры, доступностью образовательных сервисов, признанием работодателями навыков и компетенций, полученных в неформальном образовании. Наконец, в-третьих, микросоциальные факторы проявляются в личностных установках на саморазвитие, готовности учиться и переучиваться, объемах инвестиций индивидов и домохозяйств в неформальное обучение, уровне мотивации, установках к получению неформального образования и обучению в течение всей жизни. Наличие/отсутствие указанных факторов, интенсивность их проявления определяют ресурсный потенциал неформального образования в приращении человеческого капитала. Макросоциальные факторы неформального образования рассмотрены авторами ранее в работе [Кичерова и др., 2020]. В рамках же данного исследования будут рассмотрены факторы преимущественно микро- и мезоуровня.

Исследование было проведено среди жителей Тюменской области в мае 2020 г. методом интернет-анкетирования (N = 1388, от 18 до 80 лет) через «Survey Monkey». Технические настройки исключили возможность многократного заполнения анкеты. Тип выборки – квотная с репрезентацией по возрасту и полу респондента. После завершения опроса и получения массива эмпирических данных было произведено взвешивание (ремонт) выборки по переменной «пол».

Выбор территории для проведения исследования определён социально-экономическими характеристиками региона. Тюменская область отличается высоким уровнем качества жизни населения, развитостью как наукоемких производств (на базе топливно-энергетического комплекса), так и агропромышленных, предприятий малого и среднего бизнеса. Социальное пространство региона отражает демографическую дифференциацию, а также представленность различных типов поселений. Эксперты в области исследования российских регионов отмечают, что «Тюменский регион во многом напоминает Россию в целом» [Социокультурный портрет…, 2011: 15]. Поэтому результаты исследования, проведенного в Тюменской области, можно с оговорками относить и к общероссийской ситуации.

В соответствии с исследовательской логикой, опирающейся на концепцию человеческого капитала, полученные в неформальном образовании знания и навыки имеют ценность при их практическом применении (капитализация знаний). Поэтому при разработке инструментария использовались два фильтра, позволяющих выделить из общей массы опрошенных лиц, имеющих опыт неформального образования (N = 1152), и лиц, трудоустроенных на момент опроса (N = 722). Далее в ходе анализа будут использоваться различные целевые подвыборки в зависимости от вовлеченности в неформальное образование, трудоустройства, места в должностной иерархии и уровня образования.

Для оценки ресурсного потенциала неформального образования рассмотрим полученные во время опроса данные по следующим ключевым блокам: вовлеченность в неформальное образование и интенсивность образовательных практик, причины обращения к неформальному образованию, готовность инвестировать в обучение, наиболее значимые преимущества неформального образования, препятствия к его получению и спектр применения полученных компетенций.

Вовлеченность в неформальное образование.

Как показал опрос, опыт получения неформального образования имеет подавляющее большинство взрослого населения. На вопрос «Приходилось ли вам на протяжении жизни получать неформальное образование (курсы, тренинги, семинары, занятия с репетитором, обучающие видео и пр.)?» ответили утвердительно 83% респондентов. Наименее вовлечены в неформальное образование респонденты со средним профессиональным образованием (53%), наиболее – с высшим / послевузовским или ученой степенью (86%). Практики неформального образования весьма распространены в образе жизни современных россиян всех возрастов: лишь в возрастной группе старше 60 лет 50% не участвовали в неформальном образовании, а в остальных возрастных группах – не более 18%. Социальная политика ориентирует население на «профессиональное долголетие», которое предполагает готовность повышать квалификацию и даже сменить профессиональный профиль. При ответе на вопрос «Когда в последний раз вы участвовали в семинарах (за пределами образовательного учреждения), тренингах или образовательных марафонах?» из прошедших через неформальное образование 27% респондентов выбрали вариант «на этой неделе», суммарно 23% – «на прошлой неделе» и «в прошлом месяце», 25% – «менее года назад» и 25% – «более года назад».

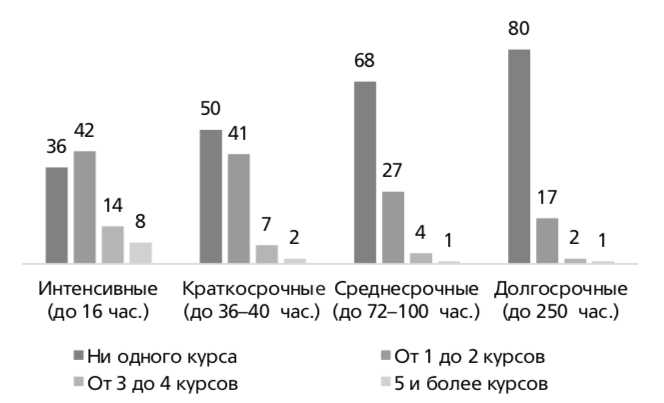

Формат образовательных программ по длительности отличается многообразием: есть как краткие/интенсивные образовательные программы, так и длительные (до 250 часов). Краткосрочные курсы обеспечивают «точечный эффект», поэтому именно их предпочитают компании, имеющие долгосрочные стратегии в области развития человеческого капитала. Наше исследование показало, что при выборе курсов предпочтение отдаётся интенсивным (до 16 часов) и краткосрочным (не более 36-40 часов). В интенсивных курсах на протяжении 12 месяцев, предшествовавших опросу, принимали участие 64% респондентов, имеющих опыт неформального образования, в краткосрочных курсах – 50%, среднесрочные курсы посещали 32%, долгосрочные курсы – 20% (рис. 1). Полученные данные отражают общемировой тренд: практики неформального образования опираются преимущественно на принципы микрообучения, реализуемого в краткосрочном формате.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о количестве и продолжительности курсов, которые респондент прошел за 12 месяцев, предшествовавших опросу, % ответивших (N = 850)

За период самоизоляции интерес населения к открытым образовательным ресурсам возрос. Ежедневно на протяжении прошедших 12 месяцев, предшествовавших самоизоляции, открытые образовательные ресурсы использовали 11% респондентов, а во время самоизоляции их доля возросла более чем двукратно, составив 27%. Немногим реже – «несколько раз в неделю» к получению знаний через открытые курсы обращались 22% и в период самоизоляции – 32%. Это показывает не только рост интереса населения к получению неформального образования через онлайн-платформы. Самоизоляция позволила переосмыслить ресурсный потенциал как индивидов, так и корпораций, новая социальная реальность дала импульс для дистанционных форм работы и обучения.

Неформальное образование может быть как бесплатным, так и платным – за счет государственных, корпоративных и личных инвестиций. Результаты исследования свидетельствуют, что большинство людей готовы инвестировать в свое неформальное образование, но размер платы за обучение не является значительным (по сравнению со стоимостью формального образования). За 12 месяцев, предшествующих опросу, 78% респондентов вносили плату за неформальное образование, но большинство (51%) заплатили менее 5 тыс. руб.

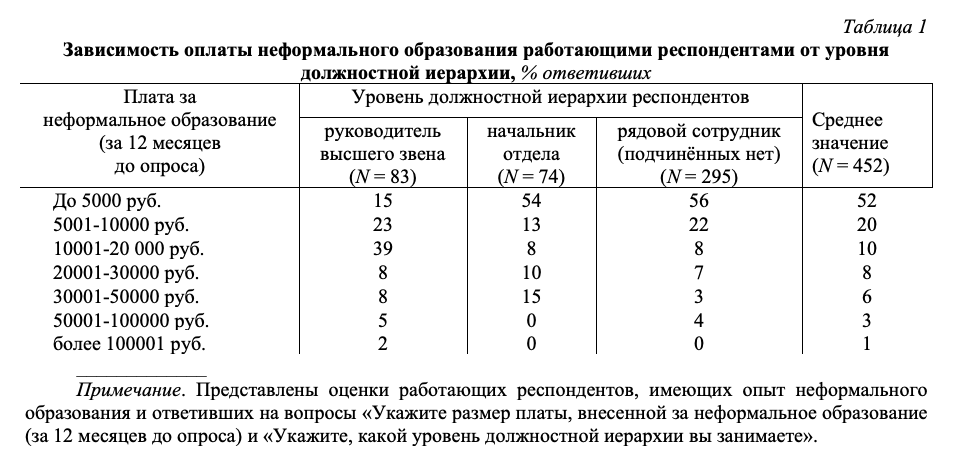

Размер платы за неформальное образование коррелирует с уровнем должностной иерархии – между переменными отмечается слабая связь (коэффициент корреляции по Спирмену 0,202**). Это проявляется в том, например, что среди руководителей высшего звена платили за неформальное образование не менее 10 тыс. руб. почти 2/3 (62%) респондентов, в то время как среди начальников отделов – лишь 1/3 (33%), а среди рядовых сотрудников – менее ¼ (22%) (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость оплаты неформального образования работающими респондентами от уровня должностной иерархии, % ответивших

Итак, подавляющее большинство взрослых респондентов имеет опыт неформального образования, более половины обращаются к нему ежемесячно или чаще. Важно отметить, что выбирают не только бесплатные, но и платные образовательные программы и курсы, проявляя готовность к инвестициям в свое обучение, которые тем выше, чем выше занимаемая должность.

Мотивация к получению неформального образования.

Рассмотрим теперь мотивацию к получению неформального образования – те ключевые преимущества, которые люди в нем видят. В контексте проблемы наращивания человеческого капитала важно обратить внимание на то, будут ли респонденты подчеркивать важность получения новых знаний для практического применения, или же для них более значимы какие-то иные аспекты, не связанные прямо с капитализацией знаний.

Неформальное образование имеет для опрошенных (судя по их ответам на вопрос «Укажите значимые для вас преимущества неформального образования») следующие приоритетные преимущества – «обучение в удобное время» (61%), «возможность получить актуальные знания и необходимые компетенции» (52%), «актуальная и доходчивая информация на интересующую тему» (44%), «независимость от чужого расписания и возможность учиться в комфортных условиях» (40%), «удобный формат занятий» (38%). Нетрудно отметить, что из этих наиболее популярных ответов лишь один (второй по частоте) можно связать с практической направленностью обучения. Все остальные описывают удобство организации обучения безотносительно к тому, собирается ли респондент капитализировать результаты обучения или же оно воспринимается как своего рода хобби (наравне, например, с обучением икебане). Зато среди ответов с наименьшей популярностью преобладают как раз имеющие «меркантильный» характер: «индивидуальный подход, в соответствии с моими потребностями» (14%), «поможет мне впоследствии иметь удаленную работу» (11%), «цена соответствует качеству» (10%). Это показывает, что восприятие неформального образования именно как инвестиции в человеческий капитал, а не общекультурной ценности, пока не является широко распространенным.

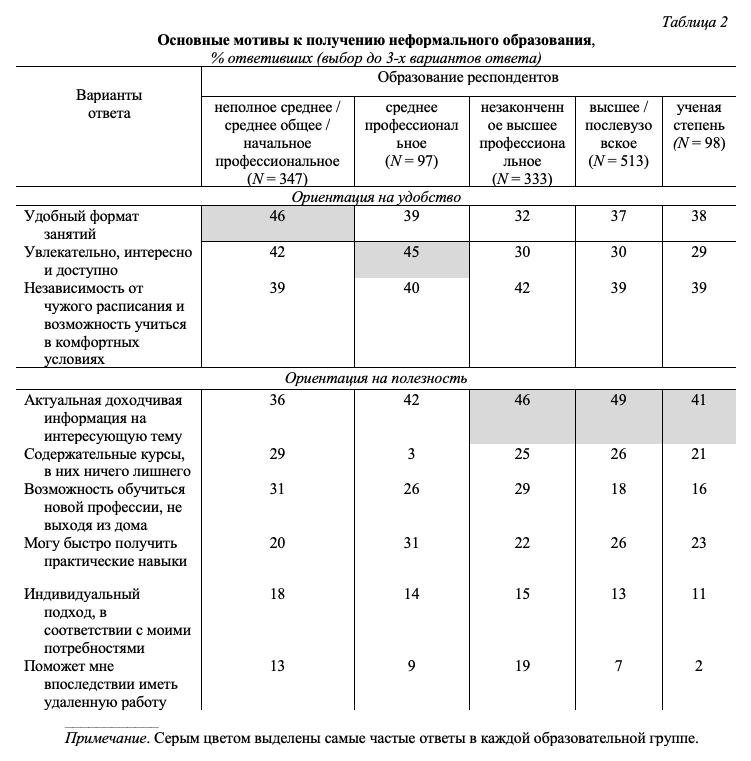

Таблица 2. Основные мотивы к получению неформального образования, % ответивших (выбор до 3-х вариантов ответа)

Оценки ценности неформального образования и преимуществ, которые оно дает, различаются в зависимости от уровня формального образования респондента (табл. 2). Как и следовало ожидать, чем ниже образование респондентов, тем чаще они при ответе на вопрос «Укажите, что мотивирует вас к получению неформального образования» выбирали ответы, связанные с ориентацией на удобство организации образовательного процесса. Для респондентов с высшим/послевузовским образованием и с ученой степенью на передний план выходит уже ориентация на практическую полезность, оттесняя ориентацию на удобство.

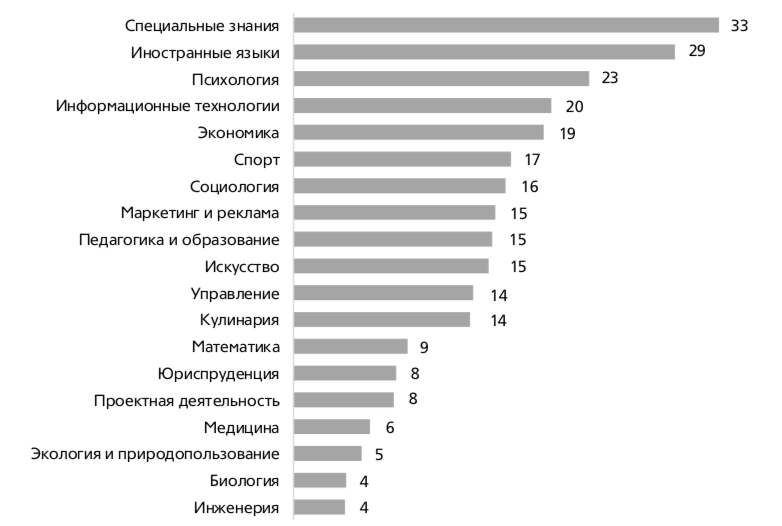

Для понимания ресурсного потенциала неформального образования важно рассмотреть те сферы, в которых респонденты планируют его получить. Хорошо видно, что новые знания, значимые в основном для личного развития (искусство, кулинария, экология и др.), интересуют не слишком многих. Респондентов чаще интересует то, что имеет прикладное значение: в частности, каждый третий опрошенный ориентирован на приобретение специальных знаний (33%), почти столько же – на изучение иностранного языка (29%) (рис. 2). Отмечается различие в ответах в зависимости от уровня образования: получение специальных знаний становится приоритетным для половины респондентов с ученой степенью (54%) и каждого третьего с высшим/послевузовским образованием (32%). С точки зрения концепции человеческого капитала это демонстрирует новые тренды требований к работникам, которым нужны уже не только знания по их специальности, но и способность к коммуникации с использованием «чужих» языков, информационных технологий, психологии и т.д.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос, в какой сфере они планируют получить неформальное образование, % опрошенных (N = 1388)

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевые мотивы выбора неформального образования пока связаны скорее с его удобством, чем с полезностью, способностью приносить отдачу. В то же время исследование показало, что чем выше уровень формального образования респондентов, тем сильнее у них ориентация именно на прикладное значение образовательных практик.

Навыки от неформального образования.

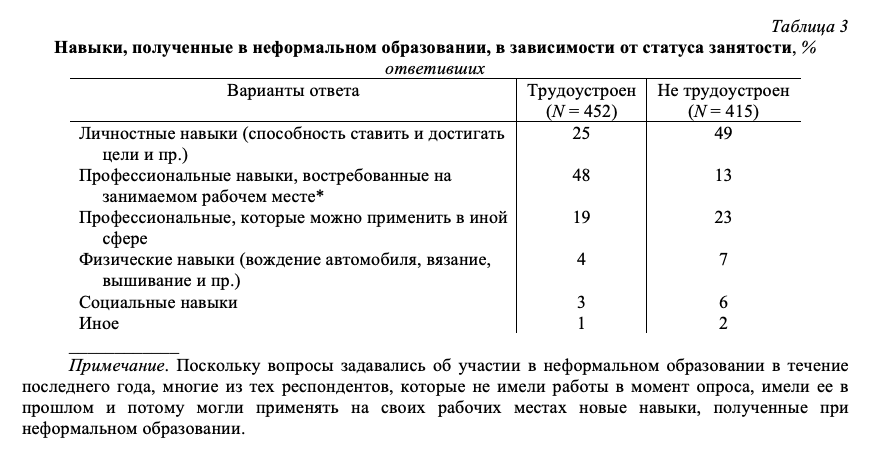

Рассмотрим теперь, развитие каких навыков пользуется у респондентов приоритетом. При этом важно проследить различия между теми, кто в момент опроса был и не был трудоустроен (табл. 3).

Таблица 3. Навыки, полученные в неформальном образовании, в зависимости от статуса занятости, % ответивших

Полученное неформальное образование в наибольшей степени позволило, по мнению респондентов в целом, развить личностные навыки (38%). В рамках концепции человеческого капитала это отражает современный тренд, связанный с повышением ценности у современных работников социальных («мягких») навыков. На втором месте – профессиональные навыки, востребованные на конкретном рабочем месте (28%), что свидетельствует о приращении специального человеческого капитала, на третьем – универсальные профессиональные навыки (22%), которые могут быть востребованы на любом рабочем месте (общий человеческий капитал). В зависимости от статуса занятости спектр приоритетов смещается (табл. 3): развитие личностных навыков высоко ценят нетрудоустроенные (49%, что в 2 раза выше аналогичного показателя среди трудоустроенных), зато профессиональные навыки, наоборот, гораздо выше ценят трудоустроенные. Не исключено, что отсутствие работы в момент опроса связано именно с тем, что в прошлом нетрудоустроенные меньше заботились о повышении своего специального человеческого капитала.

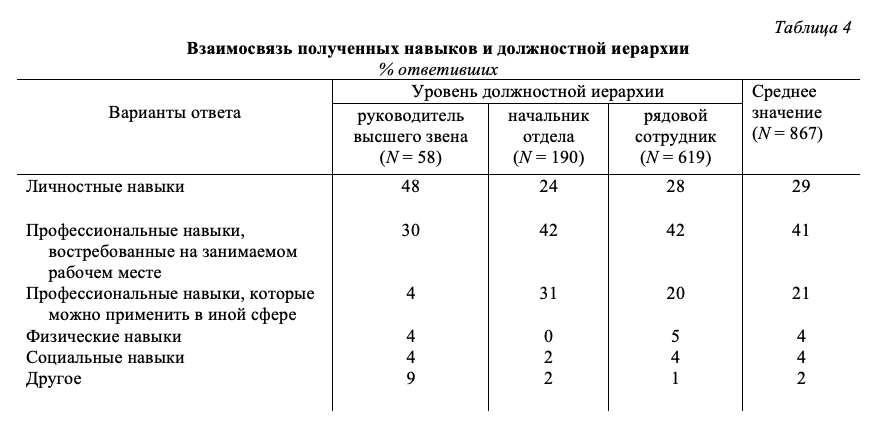

Таблица 4. Взаимосвязь полученных навыков и должностной иерархии % ответивших

Заметна и высокая зависимость приоритетности разных навыков от уровня должностной иерархии (табл. 4). Действительно, для рядовых сотрудников в приоритете развитие узкоспециальных профессиональных компетенций (для выполнения трудовых функций на их рабочем месте), для начальников отдела наряду с углублением имеющихся профессиональных компетенций конкретного рабочего места крайне важно расширение профессиональных компетенций, а для руководителей высшего звена – вообще не профессиональные, а личностные навыки. Такой интерес к личностным навыкам у руководителей высшего звена может быть обусловлен тем, что у руководителей стирается грань между личностными и профессиональными навыками, поэтому личностное развитие становится важным для сохранения позиции в социально-профессиональной структуре и карьерного развития.

Препятствия неформальному образованию.

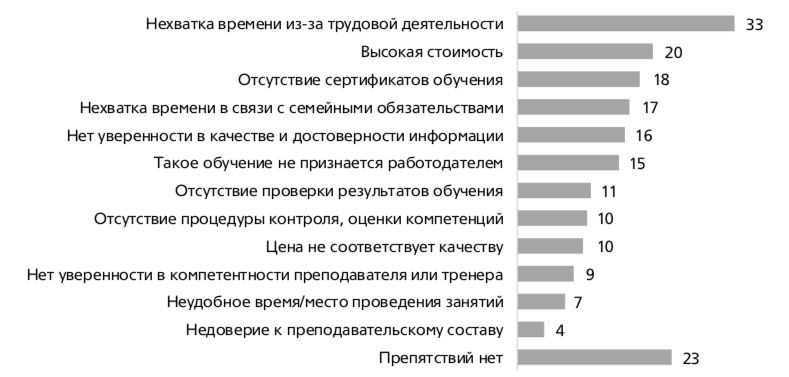

Важно подчеркнуть, что профессиональные компетенции даже работающие респонденты развивают в основном «для себя», поскольку работодатели в большинстве случаев не признают ценность неформального образования. Среди трудоустроенных респондентов наличие неформального образования лишь в 22% случаев учитывалось при приеме на нынешнее место работы, а 60% указали на отсутствие заинтересованности работодателя в наличии у соискателя неформального образования.

Среди значимых препятствий респонденты чаще всего отмечают нехватку времени из-за трудовой деятельности, высокую стоимость и отсутствие сертификатов обучения, полученные навыки трудно подтвердить документально (рис. 3). При этом заметны гендерные различия – в частности, женщины чаще мужчин отмечали среди препятствий «высокую стоимость» (26% против 16%). Это связано, скорее всего, с существенной разницей в доходах российских мужчин и женщин (как ранее указывалось, неформальное обучение чаще всего дёшево). Есть и возрастные различия: про отсутствие формального подтверждения результатов (сертификатов обучения) чаще говорили респонденты в возрастной когорте молодежи, поскольку, видимо, молодым работникам работодатели меньше доверяют.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о препятствиях получению неформального образования (не более 3-х вариантов ответа), % ответивших (N = 1388)

Полученные результаты о препятствиях к вовлеченности в неформальное образование позволяют сделать вывод, что в российских условиях потенциал этой формы образования используется не в полной мере: работники сомневаются в ее полезности, работодатели ее не всегда признают, а организаторы такого образования не слишком озабочены проверкой его результатов. Поскольку на российском рынке неформального образования существуют сомнения в его качестве, это ограничивает возможности для его развития.

Заключение: на пути к национальной образовательной экосистеме.

Итак, результаты опроса показывают, что взрослые россияне активно вовлечены в неформальное образование: они готовы инвестировать в свое обучение, осваивать необходимые навыки и применять их в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Треть респондентов отметили, что полученные ими в неформальном образовании компетенции востребованы на конкретном рабочем месте, что свидетельствует о развитии специального человеческого капитала. Каждый пятый приобрел профессиональные навыки, применимые на любом рабочем месте, что можно расценивать как приращение общего человеческого капитала. Хотя опрос проводился лишь в Тюменской области, такое соотношение развития специального и общего человеческого капитала может быть типично не только для этого конкретного региона, но и для страны в целом.

По результатам исследования отмечается, что неформальное образование в принципе доступно для всех возрастных групп, но существуют определенные ограничения. Часть из них связана с тем, что современное неформальное образование опирается на информационные технологии, требующих от пользователя сформированных цифровых компетенций. Полученные данные позволяют говорить на материалах Тюменской области также об ограничениях институционального уровня: нет легитимных инструментов признания квалификаций, полученных посредством неформального образования, отсутствует реальный запрос на применение полученных навыков со стороны работодателей, непрерывное обучение в течение жизни не укоренилось в повседневных практиках россиян. На уровне индивида главными барьерами являются нехватка времени, стоимость и непризнание работодателем неформального образования (отсутствие дипломов или сертификатов, подтверждающих полученные навыки). Хотя в России создана национальная система оценки квалификаций, однако практики независимой оценки слабо интегрированы в процессы социально-трудовой мобильности.

Складывается парадоксальная ситуация: по оценкам экспертов в области человеческого капитала, значительная часть знаний, имеющихся у российских работников, не имеет реальной экономической ценности, так как не находит применения на рынке труда. Как метко замечено, «существенная часть человеческого капитала остается без реального применения, и в этом смысле является скорее вычетом из благосостояния общества, нежели источником его увеличения» [Капелюшников, Лукьянова, 2010; 93]. Требуется синхронизация процессов технологического переоснащения экономики, создания новых рабочих мест и одновременной переквалификации значительной части трудовых ресурсов.

В России предпринимаются попытки интеграции неформального образования, однако таких инициатив пока не много. Примером может служить реализованный в 2019 г. проект «100 лидеров новых подходов в образовании»4, один из разделов которого ориентирован на отбор проектов, связанных с неформальным образованием, профессиональной ориентацией и навигацией, наставничеством в образовании и предпринимательстве. Для закрепления новых практик непрерывного образования взрослых требуется не только принятие соответствующих законодательных норм, но и влиятельные социальные группы, реально заинтересованные в приращении человеческого капитала.

Создание национальной образовательной экосистемы должно базироваться на идеологии непрерывного образования, сочетать возможности формального и неформального обучения. Подобно экосистемам в живой природе, где важен даже самый малый элемент, в образовательной экосистеме на правах равного участия будут представлены различные провайдеры образовательных услуг (корпорации, общественные объединения, сообщества профессионалов, учреждения формального и неформального образования, культурно-досуговой деятельности, инициативные группы граждан). Переход от традиционной системы (где есть только ведомственные учреждения и организации) к экосистеме (где любые институты могут предлагать образовательные программы, выступая в качестве интеграторов образовательных проектов) должен сопровождаться развитием горизонтальных связей между участниками, формированием образовательных кластеров, что будет обеспечивать устойчивость. Развитие в России такой национальной образовательной экосистемы позволит реализовать и слабо пока используемый потенциал неформального образования в развитии человеческого капитала.

Библиография

- 1. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

- 2. Власова В.Н., Таирова Н.Ю., Цквитария Т.А. Международная образовательная политика по развитию непрерывного образования // Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 8. С. 17–21.

- 3. К обществам знаний. Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: ЮНЕСКО, 2005.

- 4. Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансформация человеческого капитала в российском обществе (на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения»). М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010.

- 5. Кичерова М.Н., Муслимова Е.О. Неформальное образование на современном этапе: экспертное мнение // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Т. 6. № 1 (21). С. 64–85.

- 6. Кичерова М.Н., Зюбан Е.В., Муслимова Е.О. Неформальное образование: международный опыт признания компетенций // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 126–158.

- 7. Россия 2025: от кадров к талантам. The Boston consulting group, 2017.

- 8. Социокультурный портрет Тюменской области: коллективная монография / Науч. ред. Г.Ф. Ромашкина, В.А. Юдашкин. Тюмень: ТюмГУ, 2011.

- 9. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада: докл. к XVII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 19–22 апр. 2016 г. М.: ВШЭ, 2016.

- 10. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-пресс,1996.