- Код статьи

- S013216250010462-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250010462-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 50-62

- Аннотация

В статье представлены результаты исследования тенденций социального развития. Аналитически выделяютсятри парадигмальные модели развития: традиционная (уровень жизни), современная (качество жизни), инновационная (наполненность жизни). Инновационная модель учитывает то, что сейчас социальное развитие во все большей мере определяется ростом новых структур (сетевых и потоковых). Наполненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни с включенностью в сети и потоки нового постиндустриального общества, c пространственной социокультурной мобильностью и креативностью. В инновационной модели развития к показателям уровня доходов / потребления, доступности социальных сервисов и комфортности среды добавляются показатели насыщенности жизни людей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художественным или техническим творчеством. Комплекс такого рода показателей протестирован в эмпирическом исследовании в трех российских регионах. Полученные данные позволяют сравнить качество и наполненность жизни в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области.

- Ключевые слова

- социальное развитие, модель, качество жизни, наполненность жизни

- Дата публикации

- 10.02.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 404

Введение: от традиционной к инновационной модели социального развития.

Среди всех существующих подходов к определению содержания социального развития и к оценке его уровня аналитически можно выделить три парадигмальные модели: традиционная (уровень жизни), современная (качество жизни), инновационная (наполненность жизни). В традиционной социальное развитие сводится к росту уровня жизни через максимизацию производства и потребления и измеряемого в таких индексах, как ВВП на душу населения. С социологической точки зрения за ростом экономических показателей стоит развитие социальных институтов индустриальной эпохи – промышленных предприятий, потребительских рынков и организованной торговли, государственного регулирования и (пере)распределения материальных благ. Распространение институциональных норм на людей, следующих установленным нормативным и ролевым ожиданиям, делает их социальную жизнь измеримой в унифицированных терминах эффективности институтов. Эту эффективность и оценивает ВВП на душу населения. Таким образом, в традиционной модели социальное развитие – это, по сути, рост структур массового индустриального общества.

Современной моделью развития, соответствующей переходу к постиндустриальному обществу, является рост качества жизни. В социальных науках утвердилось понимание того, что развитие экономической системы не совпадает с собственно социальным развитием. Это понимание лежит в основе получившего широкое признание «индекса человеческого развития» ООН, который публикуется с 1990 г. и включает три компонента оценки качества жизни: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, продолжительность образования. В индексе человеческого развития преодолена одномерность уровня жизни. Соединение показателей объема потребления и доступности социальных сервисов (здравоохранения, образования), делает модель развития более комплексной. Однако в ней недостает третьего компонента/измерения качества жизни – комфортности среды (природной и социальной), которая достигается не только эффективным функционированием институтов, но и через (взаимо)действия индивидов, сообществ, социальных движений. Поэтому международное экспертное сообщество продолжает конструировать альтернативные показатели социального развития, которые бы больше соответствовали современным представлениям о благополучном и гармоничном существовании людей. Например, «индекс лучшей жизни» (Better Life Index), созданный под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 2011 г., ориентирован на учет, помимо уровней дохода, образования, здоровья, таких дополнительно измерений социального развития, как уровень субъективно оцениваемой удовлетворенности жизнью, объем свободного от работы времени, экологическое благополучие, гендерное равенство, гражданская активность, уровень доверия между людьми и к общественным институтам.

В современных моделях качества жизни, объединяющих три параметра – объем производства/потребления, доступность общественных благ/социальных сервисов, комфортность среды, отражается структурный сдвиг второй половины XX в. Социальное развитие предстает как рост социальных структур двух типов – тотальной, унифицирующей социальности, создаваемой институтами, и частной, ситуативной социальности, конструируемой индивидами и группами в интеракциях. Однако исследования социальных изменений в 1990-х и 2000-х гг. показывают, что интенсивно развиваются новые структуры, альтернативные и институтам, и интеракциям. Это сетевые и потоковые структуры, создающие избирательную и динамичную социальность [Appadurai, 1990; Lash, Urry, 1994; Castells, 2000; Urry, 2000; Knorr Cetina, 2003; Иванов, 2012]. В этих тенденций новой моделью социального развития, учитывающей то, что сейчас социальное развитие во все большей мере определяется ростом новых структур (сетевых и потоковых), может стать модель роста наполненности жизни.

Наполненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни с включенностью в сети и потоки нового постиндустриального общества, c пространственной и социокультурной мобильностью и креативностью. В инновационной модели развития к показателям уровня доходов/потребления, доступности социальных сервисов и комфортности среды необходимо добавить показатели насыщенности жизни людей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художественным или техническим творчеством. Комплекс такого рода показателей создан группой петербургских социологов и протестирован в эмпирическом исследовании в трех российских регионах в начале 2020 г.

Эмпирическое исследование было проведено в феврале – марте в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области. Методом сбора данных был телефонный опрос. Интервьюеры работали с использованием технологии CATI. Формализованное интервью включало 15 вопросов. Опрос проводился по квотным выборкам. Квотирование осуществлено по полу, возрасту, типу населенного пункта (только для Свердловской области). Объем выборок составил 356 человек (Москва), 420 (Санкт-Петербург), 402 (Свердловская область). Ошибка для каждой выборки не превышает 5% с вероятностью 95%. Данные собраны и обработаны сотрудниками ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет исследования» (проект № 106-16435). В данной статье анализируются результаты этой апробации набора показателей, входящих в инновационную модель социального развития.

Показатели уровня и качества жизни: критический анализ данных.

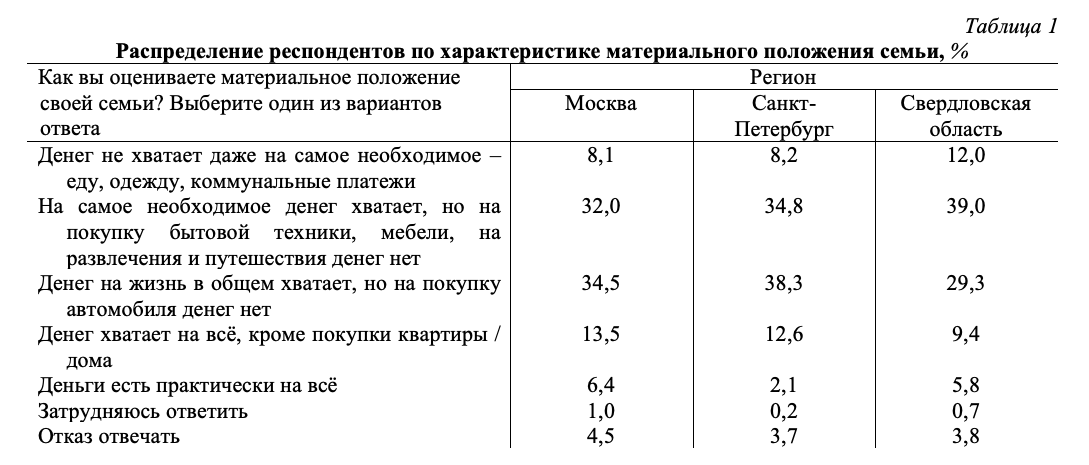

Полученные по трем российским регионам результаты выявили, во-первых, известную социологам проблематичность традиционных показателей уровня жизни. Разработанный для общества с тенденцией к массовости и однородности показатель среднедушевого ВВП [Kuznets, 1955] перестает быть адекватным инструментом в современных условиях роста неравенства [Piketty, 2014]. Ответы на вопрос о материальном положении показали, что даже при общем большом объеме производства/потребления не возникает большинства с общим средним или высоким уровнем жизни; сосуществующие группы с очень разными уровнями жизни создают разрозненную картину социального развития. Так, доля заявляющих о существенной нехватке средств на текущее потребление и на обеспечение минимального жизненного комфорта составляет в Москве 40,1%, в Санкт-Петербурге – 43%, в Свердловской области – 51% (табл. 1). А ведь валовый региональный продукт на душу населения в Москве больше, соответственно, в полтора и в два с половиной раза. По данным Росстата среднедушевой ВРП в 2017 г. составил 1,263 млн руб. в Москве, 727 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 495 тыс. руб. в Свердловской области [Регионы России, 2019: 478–479].

Таблица 1. Распределение респондентов по характеристике материального положения семьи, %

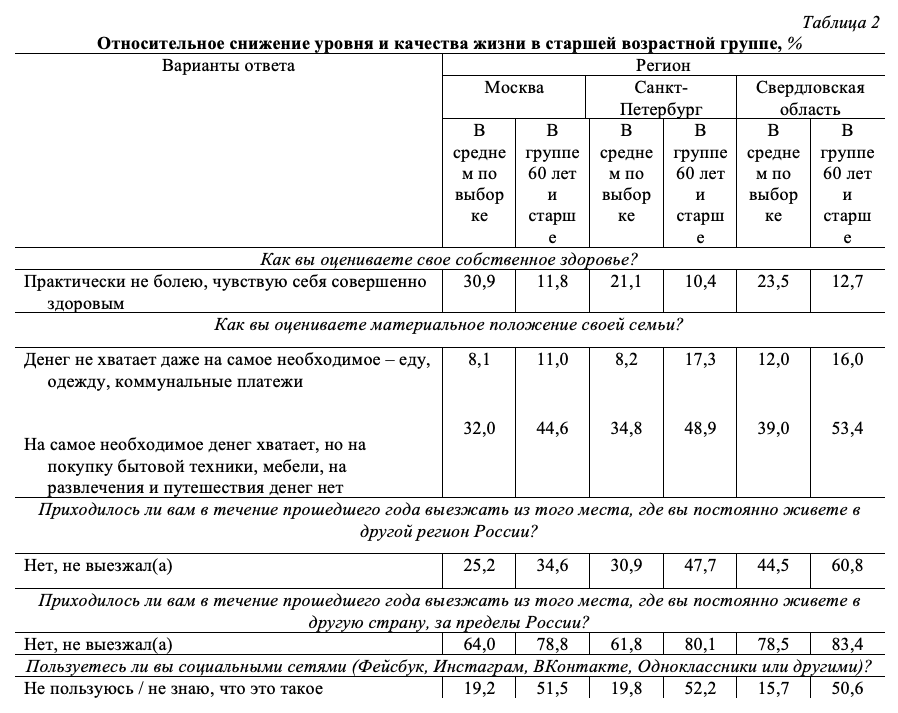

Также проблематичны современные показатели качества жизни, входящие в индекс человеческого развития – продолжительность жизни и продолжительность образования. Большая продолжительность жизни не свидетельствует о высоком качестве жизни, поскольку даже в развитых странах в старости у большинства существенно снижаются показатели здоровья, дохода, мобильности, социальных коммуникаций и, как следствие, социального капитала. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в последние годы выросла. Например, в регионах, где проводился данный опрос, она составляла в 2018 г. в Москве 77,84 года, в Санкт-Петербурге 75,93, в Свердловской области 71,29 [Регионы России, 2019: 79–80]. При этом, как показывают данные опроса, в старшей возрастной группе эта продолжительность вовсе не ощущается как продолжительность здоровой жизни, материально благополучной жизни, мобильной и социально активной жизни (табл. 2). Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше максимально положительная оценка своего здоровья встречается в 2–3 раза реже, чем в среднем по выборке, максимально негативные оценки материального положения своей семьи встречаются примерно в 1,5 раза чаще, частота отрицательных ответов на вопросы о пространственной мобильности и активности в социальных сетях в целом также существенно выше средних значений.

Таблица 2. Относительное снижение уровня и качества жизни в старшей возрастной группе, %

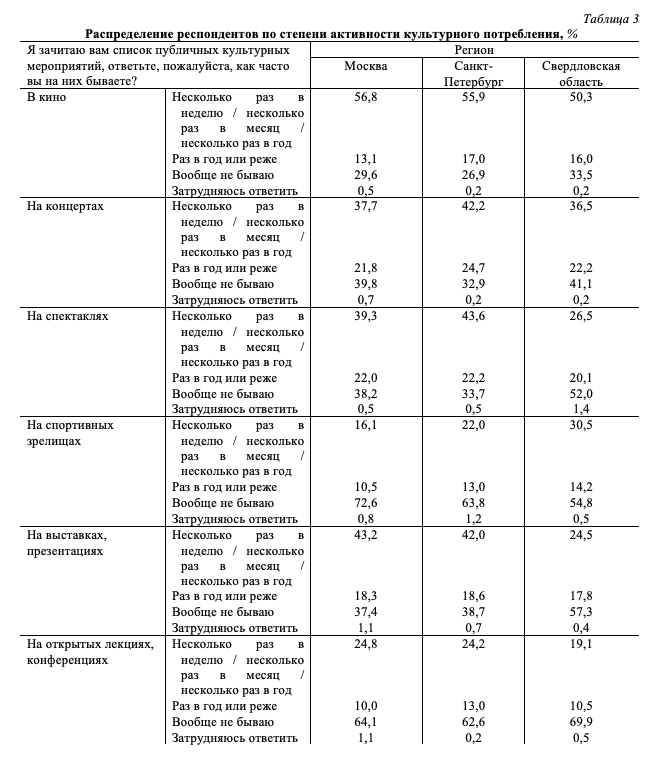

Большая продолжительность образования как показатель высокого качества жизни проблематична, так как в развитых странах она больше не гарантирует высокий уровень материального потребления и не обязательно приводит к устойчивым практикам культурного потребления, к формированию культурного капитала. О наличии высшего образования в опросе заявили 64,9% респондентов в Москве, 57,6% в Санкт-Петербурге, 42,5% в Свердловской области, а о том, что за прошедший год обучались, получали образование в какой-либо форме (от учебы в вузе до онлайн-курсов и самообразования) заявили 72,9% в Москве, 70,7% в Санкт-Петербурге, 69,2% в Свердловской области. При этом ответы на вопрос о посещении публичных культурных мероприятий показывают, что значимость регулярного участия в такого рода практиках потребления культуры не характерна для большинства респондентов (табл. 3). Единственным исключением в ряду этих практик могут считаться походы к кино, но и в этом случае доля тех, кто заявляет, что бывает в кино раз в год и реже или вообще не бывает, достигает почти половины от числа респондентов.

Таблица 3. Распределение респондентов по степени активности культурного потребления, %

Исследование также выявило характерную для современной модели и построенных на ее основе индексов социального развития проблему соотношения опросных данных и официальной статистики. В этом плане интерес представляет сравнение данных по трем дополнительным показателям качества жизни, включаемым в индекс лучшей жизни OECD – экологическое благополучие, безопасность, гражданская активность.

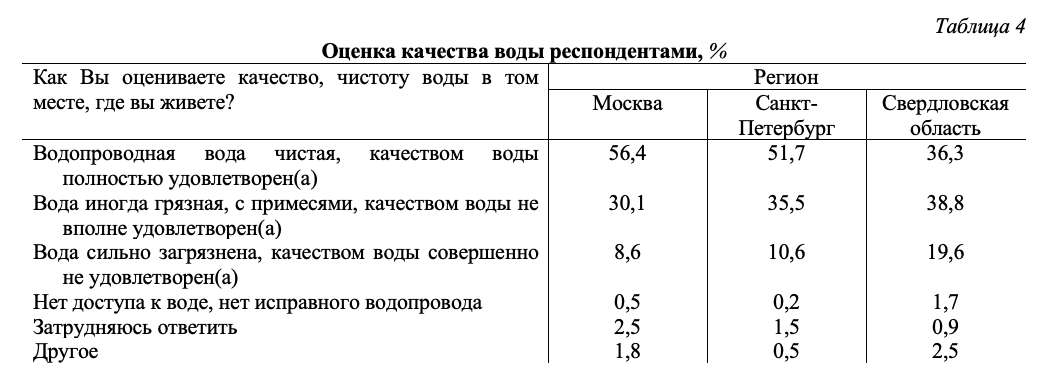

Экологическое благополучие в индексе лучшей жизни оценивается по уровню загрязнения воздуха и уровню качества воды. Если загрязнение воздуха оценивается по предоставляемым официальным данным о концентрации твердых микрочастиц в атмосферном воздухе, измеряемой техническими средствами в микрограммах на кубометр воздуха, то качество воды оценивается на основе общественного мнения – по данным опросов населения. Согласно данным составителей индекса лучшей жизни, в странах OECD в среднем удовлетворены качеством воды 81% населения. Отклонения от средней величины бывают существенными, например, в Германии уровень удовлетворенности населения качеством воды достигает 91,3%, в Греции он 69,3%, а в России 55%1.

Данные нашего опроса по трем регионам в общем показывают, что полное удовлетворение качеством воды для большинства населения характерно скорее для двух крупнейших российских городов с их относительно развитой инфраструктурой, в том числе системами водоснабжения и водоочистки. А для традиционно индустриальных регионов, ярким представителем которых является Свердловская область, показатели удовлетворенности качеством воды заметно ниже и очевидно не совпадают с уровнем, который фигурирует в качестве общероссийского в индексе лучшей жизни OECD (табл. 4).

Таблица 4. Оценка качества воды респондентами, %

При всем несовершенстве опросных методик распределение уровней экологического благополучия в сконструированной реальности мнений и ощущений людей выглядит гораздо объективнее распределения, которое обнаруживается в реальности, сконструированной статистическими агентствами на основе экспертных оценок и отчетов предприятий о данных инструментальных измерений. Например, по данным Росстата за 2018 г. в индустриальном регионе – Свердловской области экологическое благополучие в терминах качества воды должно оцениваться выше, чем в постиндустриальных городах – Москве и Санкт-Петербурге, поскольку объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в двух последних существенно выше: в Москве 855 млн кубометров, Санкт-Петербурге 951 млн, Свердловской области 559 млн [Регионы России, 2019: 465–466]. Без учета того, как сточные воды очищаются и из каких водоемов идет забор для нужд потребителей, такие статистические показатели создают лишь абстрактный образ экологической ситуации и практически ничего не сообщают о ее влиянии на качество жизни.

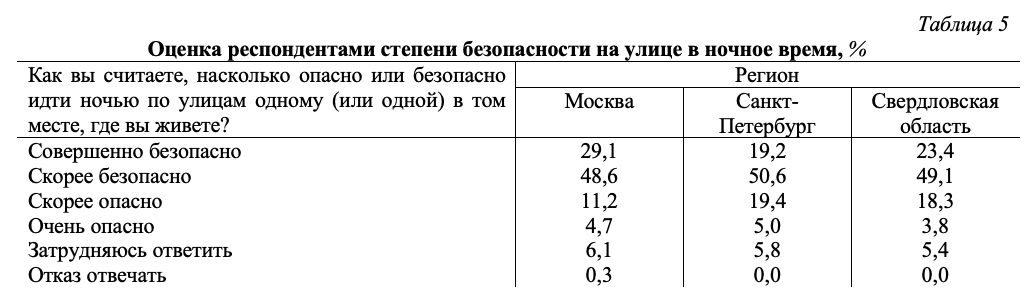

Безопасность как компонент качества жизни в индексе лучшей жизни оценивается также двумя способами: по данным опросов населения и по данным официальной статистики. В странах OECD в среднем 68% респондентов чувствуют себя в безопасности, идя по улицам. Для сравнения отклонений от среднего уровня можно взять тот же набор из трех стран: в Германии чувствуют себя в безопасности ночью на улице 73%, в Греции 60%, в России 53%. Полагая «более объективным» показателем безопасности количество убийств на 100000 жителей, составители индекса приводят его среднюю по странам OECD величину – 3,7. При этом, например, в Германии этот показатель составляет 0,5, в Греции 0,8, в России 9,6. Уровни безопасности по двум показателям отчетливо коррелируют, однако в формировании повседневных представлений о (без)опасности нахождения на улице ночью относительное количество таких тяжких преступлений, как убийства, не играет решающей роли, поскольку они довольно редки. Гораздо выше вероятность стать жертвой грабежа или хулиганства, которые не всегда попадают в официальную статистику. Поэтому расхождения между мнениями респондентов и официальными данными – это не различия между «менее объективными» и «более объективными» показателями, а различия между двумя способами конструирования социальной реальности, в которой жизнь выглядит менее или более безопасной.

Полученные в ходе нашего опроса оценки степени безопасности нахождения на улице ночью в трех регионах России заметно расходятся с данными, включенными в индекс лучшей жизни OECD, и не вполне коррелируют с официальными данными об уровнях преступности в этих регионах. Уровень опасений среди респондентов в Санкт-Петербурге оказался выше, чем в Свердловской области и в Москве (табл. 5), а показатель уверенности в совершенной безопасности по всем трем регионам в 2–2,5 раза ниже, чем показатель, представленный в индексе лучшей жизни OECD.

Таблица 5. Оценка респондентами степени безопасности на улице в ночное время, %

По данным официальной статистики об уровне преступности Санкт-Петербург выглядит чуть опаснее Москвы, но гораздо безопаснее Свердловской области. Количество убийств на 100000 жителей в 2018 году составляло в Москве 2,69, Санкт-Петербурге 3,53, Свердловской области 6,76. А расширенный показатель уровня преступности – число зарегистрированных преступлений насильственного характера, направленных непосредственно против людей (убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи, разбои) на 100000 человек населения, составил в том же году в Москве 48,27, Санкт-Петербурге 52,39, Свердловской области 76,69 [Регионы России, 2019: 446–447]. Таким образом, уровни безопасности, сконструированные, с одной стороны, на основе обыденного знания о конфликтности окружающих и рисках стать жертвой агрессивного поведения, а с другой стороны, на основе экспертного знания и бюрократических процедур регистрации криминальных случаев, могут существенно расходиться и создавать противоречивый образ данного компонента современного качества жизни.

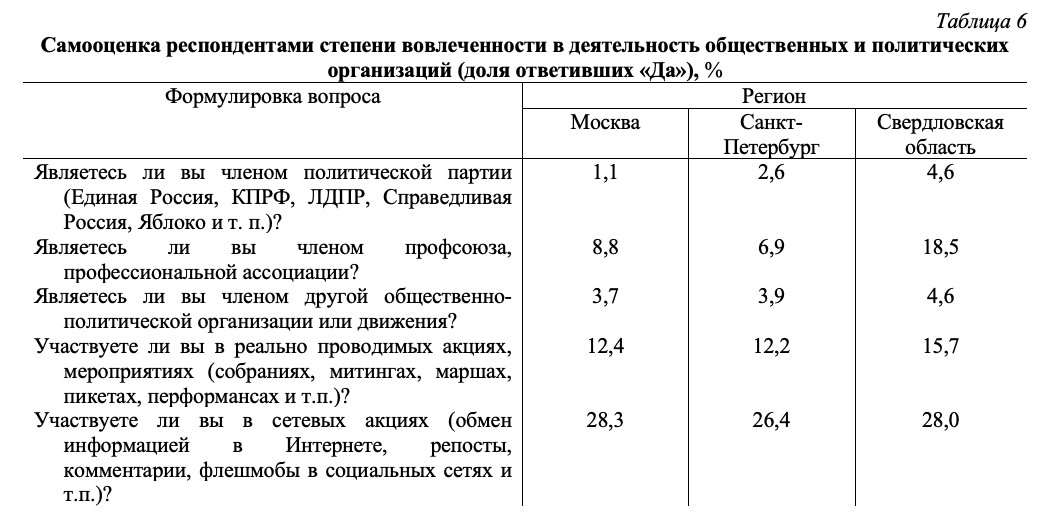

Другой компонент, включаемый в модель качества жизни экспертами OECD, гражданская активность измеряется, в первую очередь, как активность избирателей на последних по времени выборах общенационального уровня. Средняя явка избирателей в странах OECD составляет 68%. В Германии эта величина достигает 76%, в Греции 64%. В России этот показатель практически совпадает со средним уровнем 68%, однако в последние годы в нашей стране официальные данные и способы достижения максимальной явки на выборах неоднократно критиковались. Эксперты OECD признают проблематичность данного показателя в силу разной степени обязательности участия в выборах и различий политической культуры в странах, для которых рассчитывается индекс лучшей жизни.

Чтобы оценить не эпизодическую электоральную активность, а регулярную гражданскую активность, целесообразнее использовать другие индикаторы и данные опросов в сопоставлении с официальной статистикой. Полученные данные опроса по трем регионам России свидетельствуют об относительно низком уровне гражданской активности или вовлеченности в общественно-политическую деятельность в ее привычных формах (табл. 6).

Таблица 6. Самооценка респондентами степени вовлеченности в деятельность общественных и политических организаций (доля ответивших «Да»), %

То, что абсолютное большинство ответов респондентов о членстве в общественно-политических организациях и движениях отрицательное, указывает на низкую значимость для их идентичности причастности к формальным структурам, миновавшим пик своего влияния в эпоху массового индустриального общества. Полученные нами данные примерно согласуются с результатами опроса Росстата 2018 г., когда членами общественных, добровольных и благотворительных организаций объявили себя 6,6% респондентов в возрасте 15 лет и старше [Российский стат. ежегодник, 2019: 267].

Если формальное членство признается респондентами редко, гораздо охотнее они отвечают положительно на вопросы об участии в акциях общественно-политического характера. Вовлеченность в ситуативные, подвижные и более актуальные структуры, особенно создаваемые и поддерживаемые при помощи новых коммуникационных сетей, очевидно выглядит для респондентов более привлекательной формой гражданской активности. Это можно считать индикатором сдвига от привычных для модернизированного общества институциональных структур и интеракционных структур в режиме «лицом к лицу» к более современным сетевым и потоковым структурам.

Показатели наполненности жизни: мобильность, включенность, креативность.

Рост сетевых и потоковых структур нового постиндустриального общества практически не отражен в привычных показателях уровня и качества жизни, ориентированных на институты и интеракции, характерные для индустриального общества и лишь отчасти для начальной фазы становления постиндустриального общества. В попытке найти другие индикаторы развития новых социальных структур в ходе ставшего предметом статьи исследования тестировались показатели насыщенности жизни людей освоением новых общественных пространств, активностью в новых коммуникационных сетях, художественным или техническим творчеством. Предполагается, что концепция наполненности жизни с помощью показателей мобильности, включенности, креативности сможет дополнить традиционную модель уровня жизни и современную модель качества жизни и переориентировать модель социального развития на рост новых структур.

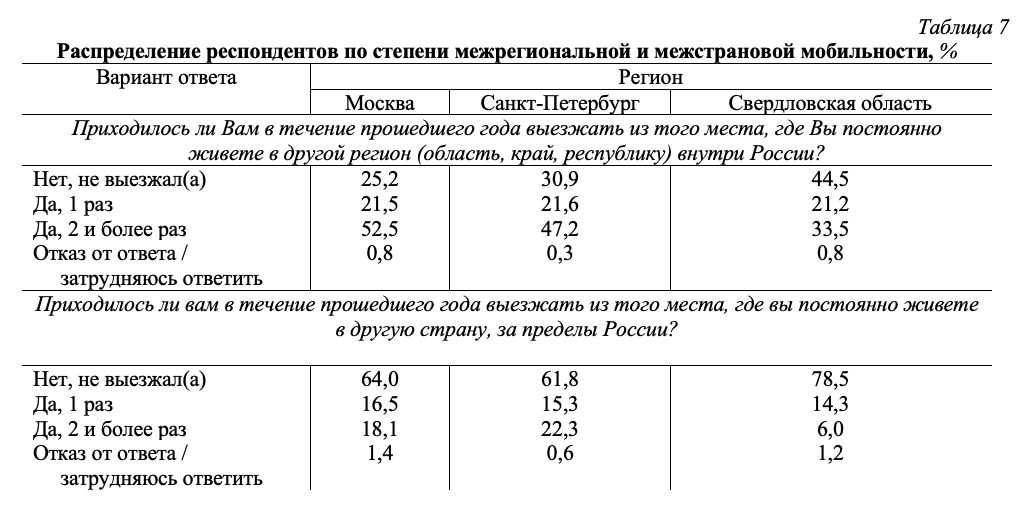

Мобильность – новый показатель социального развития в двух аспектах. Во-первых, мобильность позволяет людям перемещаться в точки доступа к привычным благам, определяющим уровень и качество жизни (возможности потребления, социальные сервисы, комфортная среда). Во-вторых, она позволяет конвертировать тот потенциал развития, который дается доходом, образованием, продолжительностью жизни, безопасностью и т.п., в насыщенный социокультурный опыт, получаемый в новых для людей пространствах. В процессе мобильности достигаемые уровень и качество жизни переходят в наполненность жизни.

Степень мобильности в нашем исследовании измерялась долей положительных ответов респондентов на вопросы о выездах за пределы места жительства в течение прошедшего года (табл. 7). Полученные данные указывают, что мобильность больше характерна для постиндустриальных суперурбанизированных центров, каковыми являются Москва и Санкт-Петербург. Но даже в них регулярная (хотя бы дважды в год) интернациональная мобильность является частью образа жизни примерно 1/5 населения. Более высокие показатели интернациональной мобильности по Санкт-Петербургу по сравнению с Москвой достигнуты за счет привычных (до начала 2020 г.) массовых поездок в близлежащие Финляндию и Эстонию, без учета которых включенность «северной столицы» в транснациональные сети и потоки заметно ниже включенности в них Москвы.

Таблица 7. Распределение респондентов по степени межрегиональной и межстрановой мобильности, %

Помимо межрегиональной и межстрановой мобильности, для оценки наполненности жизни, насыщения ее социокультурным опытом ажна мобильность людей из их приватных пространств обыденной жизни в публичные пространства. Степень такого рода мобильности можно оценить с помощью данных о посещениях публичных культурных мероприятий и событий. Эти данные, полученные в ходе опроса, представлены выше в виде распределения респондентов по уровню активности культурного потребления (табл. 3). Данные опроса свидетельствуют о том, что регулярные (чаще 1 раза в год) походы в кино, театры, на концерты, выставки и т.п. с большей вероятностью являются частью образа жизни идентичности жителей постиндустриальных мегаполисов, чем традиционных индустриальных регионов. Но даже в суперурбанизированных центрах с их более развитой инфраструктурой и растущей модой на создание новых общественных пространств интенсивная социокультурная мобильность, превращение жизни в поток ярких событий и впечатлений вовсе не являются характеристикой образа жизни большинства населения.

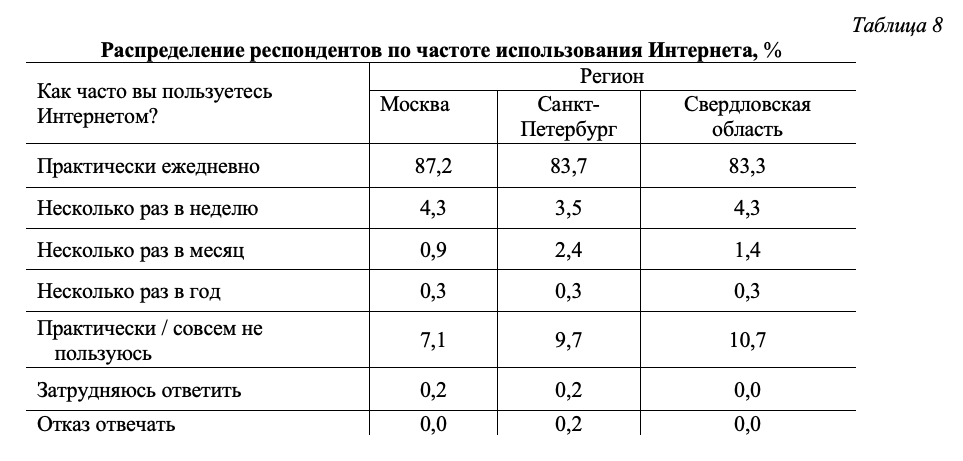

Включенность в новые сетевые структуры является показателем наполненности жизни, поскольку интенсивные обмены в коммуникационных сетях открывают доступ к новым социальным и культурным ресурсам, увеличивают социальный капитал людей за счет «слабых связей» и насыщают их жизнь социокультурным опытом получения и создания символических продуктов. В нашем исследовании степень включенности в сетевые структуры в трех российских регионах оценивалась в первую очередь по частоте использования интернета (табл. 8). Данные опроса показывают, что существуют две доминирующие категории по отношению к использованию интернета – оценивающие свое использование интернета как ежедневное (их доля выше 80%) и заявляющие о неиспользовании интернета вообще (их доля примерно на порядок меньше). Различия между регионами небольшие, но заметные: разрыв между постоянными пользователями и избегающими использования интернета больше в Москве и Санкт-Петербурге, чем в Свердловской области.

Таблица 8. Распределение респондентов по частоте использования Интернета, %

Сравнение этих данных с данными об использовании Интернета в среднем по России из опросов Фонда общественного мнения (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводит к выводу, что показатели по каждому из трех регионов существенно выше общероссийских даже с учетом роста доли постоянных пользователей в ситуации ограничительных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. По результатам проведенного в мае 2020 г. опроса ФОМ суточная аудитория Интернета составляет 69% взрослого населения России, а доля тех, кто им не пользуется совсем, 22%. При этом среди тех, кто хотя бы раз в месяц входит в сеть, примерно четверть заявили, что стали больше времени проводить в Интернете в последние два месяца.2 Похожее соотношение между постоянными пользователями и не использующими Интернет совсем можно видеть в результатах, еженедельно получаемых ВЦИОМ: доля пользующихся Интернетом практически ежедневно выросла c 68% в начале марта до 72% в начале апреля и немного уменьшилась к концу июня – до 70%, а доля не пользующихся интернет составила 18%.3

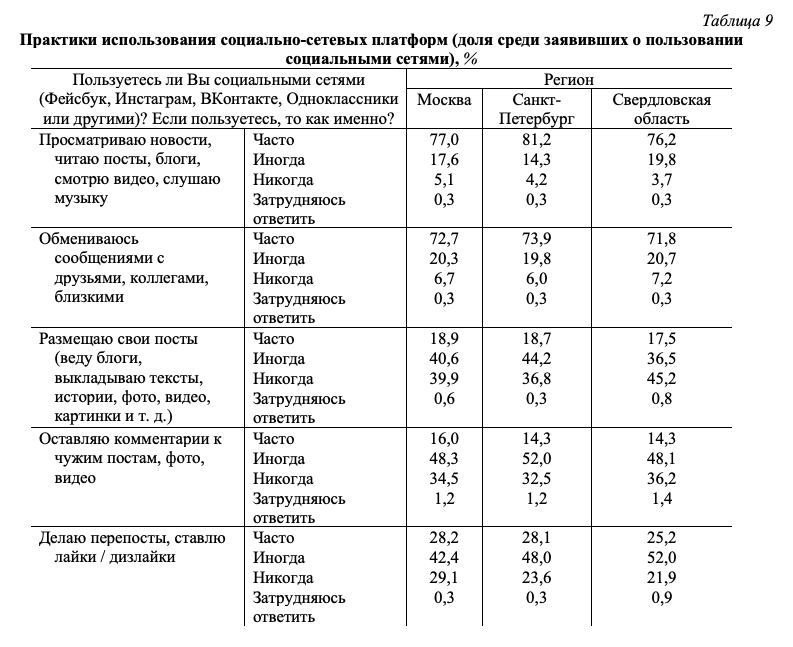

Еще одним показателем включенности в сетевые структуры является активное использование социальных сетей на популярных интернет-платформах. В проведенном опросе в трех регионах России менее 1/5 респондентов заявляли, что вообще не пользуются социальными сетями: в Москве – 19,2%, Санкт-Петербурге – 19,8%, Свердловской области – 15,7%. Подавляющее большинство респондентов заявили об использовании социальных сетей, но с разной интенсивностью (табл. 9).

Таблица 9. Практики использования социально-сетевых платформ (доля среди заявивших о пользовании социальными сетями), %

Ответы на вопрос о практиках пользователей социальных сетей позволяют оценить не только степень и характер включенности в сетевые структуры, но отчасти и уровень креативности, являющийся показателем наполненности жизни. Практика создания собственного контента – размещение постов, ведение блогов, выкладывание мультимедийных файлов и т.п. по частоте заметно уступает практикам обмена личными сообщениями и просмотра контента, созданного другими. При том что общая вовлеченность в социальные сети в двух российских мегаполисах выглядит в ответах респондентов чуть меньшей, чем в уральском регионе, уровень креативности в сети, определяемый по суммарной доле ответивших «часто» и «иногда» на вопрос о размещении контента, в Москве и Санкт-Петербурге несколько выше.

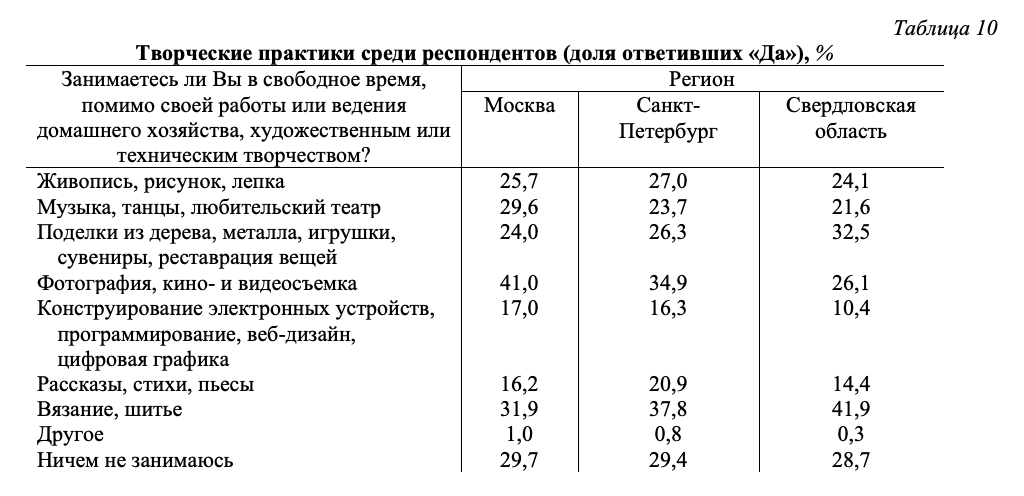

Креативность как показатель наполненности жизни включает не только сетевую, виртуализированную компоненту, но и традиционно реальную. В отличие от популярного концепта Р. Флориды [Florida, 2002] в нашем исследовании креативность понимается не как потенциал творчества, заключенный в таланте, технологиях, толерантности, а как повседневное создание собственным действием реальных и виртуальных объектов. Ответы на вопрос о творческих практиках выявляют скорее ценностную ориентированность респондентов на творчество, их установки по отношению к разным его формам, а не фиксируют реальное присутствие самих практик. Но даже как пробный и скорее косвенный показатель креативности уровень положительных ответов респондентов на вопрос, занимаются ли они творчеством помимо основной деятельности, выявляет их отношение к наполненности собственной жизни (табл. 10).

Таблица 10. Творческие практики среди респондентов (доля ответивших «Да»), %

Данные опроса показывают, что в мегаполисах, где больше возможностей для творческих занятий, больше распространены среди респондентов установки на творчество. В Свердловской области обнаруживается перевес доли положительных ответов над Москвой и Санкт-Петербургом только по двум позициям – поделки, реставрация вещей и вязание, шитье, где творчество может быть утилитарно и может быть направлено на компенсацию нехватки денег на приобретение утвари и обновление гардероба. Формулировка вопроса, очевидно, создает проблему интерпретации респондентами слова «творчество». Однако тенденция наблюдается отчетливо. Традиционная креативность и новая креативность распределены между регионами по-разному в зависимости от степени индустриального и постиндустриального развития. И чем более постиндустриальным является регион, тем выше доля положительных ответов о творческих практиках, связанных с созданием визуальных образов и с использованием цифровых технологий. У технического творчества в области цифровых технологий относительно низкий уровень популярности среди респондентов. А ведь включение такого рода креативности в повседневную жизнь современных людей является одним из индикаторов формирования нового образа жизни, связанного с развитием новых социальных структур – сетевых и потоковых.

Заключение: исследовательские выводы и перспективы социального развития.

Разработанные для новой модели социального развития показатели при апробации в эмпирическом исследовании продемонстрировали себя как релевантный инструментарий. Новые социальные структуры, обнаруживаемые при помощи этих показателей, больше развиты в современных мегаполисах. Для того, чтобы данный вывод из реалистичной гипотезы превратился в строгое суждение о современной направленности социального развития, нужны исследования в менее урбанизированных регионах. Построение индекса наполненности жизни для всех или хотя бы большинства регионов России требует дальнейшей работы по сбору данных и по сведению апробированных новых показателей в компактный набор простых индикаторов.

При использовании в качестве показателей распределений ответов респондентов сохраняется традиционная для социологов проблема предмета изучения. Ответы больше говорят не о реальном положении вещей или практиках людей, а об их ценностных ориентациях и идентичностях. Есть и проблема объекта. В проведенном исследовании социология подтвердила свой статус науки о разговорчивом меньшинстве. Об этом свидетельствуют метаданные опроса сотрудниками Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ: были собраны 1178 результативных интервью, было 200 прерванных интервью, 6056 интервью не состоялось, поскольку респонденты оказались вне квот, 23803 телефонных номера не отвечали на звонок интервьюера, 608 номеров были заняты, 6124 человека отказались от интервью. Сбор данных был завершен по трем регионам, исследование приостановили в связи с антиэпидемиологическими мерами. Неоднозначный эффект кризиса 2020 г. для процессов социального развития заставляет задуматься об устойчивости тенденций возникновения и распространения новых социальных структур. Карантинные меры, оправдываемые опасностью COVID-19, привели к явному росту сетевых структур и упадку структур потоковых. Мониторинг этих тенденций становится еще одной исследовательской задачей на будущее.

Библиография

- 1. Иванов Д.В. К теории потоковых структур // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 8–16. [Ivanov D.V. 2012 Towards a theory of flow structures. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 4 8–16. In Russ.]

- 2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019 [Regions of Russia. Social and Economic Indicators. 2019. (2019) Statistical Handbook. Moscow: Rosstat. (In Russ.)]

- 3. Российский статистический ежегодник. 2019. М.: Росстат, 2019 [Russian Statistical Yearbook. 2019. (2019) Statistical Handbook Moscow: Rosstat. (In Russ.)]

- 4. Appadurai A. (1990) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In: Featherstone M. (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity. London: SAGE: 295–310.

- 5. Castells M. (2000) The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell.

- 6. Florida R. (2002) The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.

- 7. Knorr Cetina K. (2003) From Pipes to Scopes: The Flow Architecture of Financial Markets. Distinktion. 7: 7–23.

- 8. Kuznets S. (1955) Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review. Vol.45. No. 1: 1–28.

- 9. Lash S., Urry J. (1994) Economies of Signs and Spaces. London: SAGE.

- 10. Piketty Т. (2014) Capital in the Twenty-First Century. Cambridge (Massachusetts). London: Harvard University Press.

- 11. Urry J. (2000) Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. London: Routledge.