- Код статьи

- S102694520029361-8-1

- DOI

- 10.31857/S102694520029361-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 12

- Страницы

- 7-20

- Аннотация

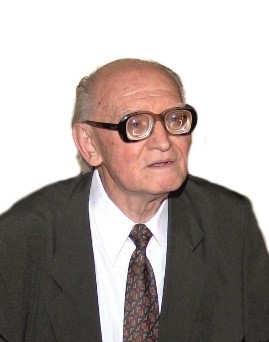

Отечественная юридическая наука представлена выдающимися правоведами, каждый из которых внес свой вклад в ее становление и развитие. Значение предлагаемых научных концепций и трудов зачастую признается лишь по прошествии некоторого времени, когда ученый получает признание со стороны научного сообщества и практиков. В настоящей статье речь пойдет об академике Владимире Викторовиче Лаптеве, благодаря которому была сформирована новая фундаментальная для отечественного правоведения и экономики отрасль права – отрасль советского хозяйственного права, ныне именуемая российским предпринимательским правом.

- Ключевые слова

- отечественные правоведы, система права, отрасль права, хозяйственное право, предпринимательское право, кодификация хозяйственного законодательства, учение о субъектах предпринимательства

- Дата публикации

- 29.12.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 1500

Введение

Становление ученого прежде всего предопределяет его alma mater. Владимир Викторович Лаптев с отличием окончил в 1949 г. Институт внешней торговли с присвоением квалификации юрист внешней торговли. Затем последовал пятилетний период работы в Главном управлении советского имущества за границей при Совете Министров СССР (1949–1954 гг., ГДР), позволивший ему осознать глубину правовой проблематики сферы регулирования экономической деятельности. Изучение французского и немецкого языков расширило его кругозор и помогло усвоить специфику правовых систем ведущих мировых стран (в том числе Германии и Франции)1.

Научная работа В.В. Лаптева началась в 50-е годы. Так, в 1954 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовые вопросы организации и деятельности народных предприятий в ГДР»2 и стал заведовать отделом редакции журнала «Советское государство и право» АН СССР (ныне – журнал «Государство и право» РАН). Казалось бы, представилась очевидная возможность сформулировать новые подходы в юридической науке в послевоенные годы в условиях, когда советская промышленность развивалась в ключевых для страны отраслях (судостроение, кораблестроение, станкостроение и т.д.), однако данный оптимизм развеивался геополитическими вызовами того времени. Холодная война за глобальное лидерство межу социалистическим центром во главе СССР и контролируемыми США странами Запада наложила свой отпечаток на экономический уклад государства и применяемые им меры государственного регулирования общественных отношений.

В этих непростых условиях В.В. Лаптев разрабатывает концепцию эффективного правового регулирования народного хозяйства нашей страны, в основу которого заложено сочетание частных и публичных начал. Общие черты данной проблематики были намечены еще в 30-е годы Е.Б.°Пашуканисом3 и Л.Я. Гинцбургом4, а уже в 50-е годы В.В. Лаптеву удается сформулировать целостную концепцию регулирования хозяйственных отношений с участием государственных социалистических предприятий на базе государственной собственности, составляющих фундамент советской промышленности.

4. См.: Гинцбург Л.Я. К вопросу о хозяйственном праве // Сов. государство и право. 1956. № 10. С. 84–94.

Знания об эффективных механизмах правового регулирования экономических отношений зарубежных стран, а также особенностях рыночных отношений в условиях смешанного капитала, позволили В.В. Лаптеву создать действенную модель правового регулирования хозяйственных отношений в СССР, идеи которого до настоящего времени не утрачивают актуальности. Так, в его кандидатской диссертации впервые исследовались правовые основы вовлеченности работников в организации социального предпринимательства. Идеи, заложенные в работе, приобретут особое звучание в начале ХХI в., когда пройдет множество научных мероприятий на тему социального предпринимательства как драйвера экономики, партнерства бизнеса и власти.

Заложенные подходы к компаративистским исследованиям вопросов правового режима собственности и управления в промышленности, отраженные в работах «Вопросы собственности в современном международном частном праве»5, «Национализация в европейских странах народной демократии. Сравнительный обзор законодательства»6и «Организационно-правовые вопросы дальнейшего совершенствования управления промышленностью и строительством»7, спустя время будут развиваться в трудах таких ученых-правоведов, как Т.Е. Абова8, В.К.°Андреев9, И.В. Дойников10, М.И. Клеандров11, Ю.С. Цимерман12 и др.

6. Иодковский А.Н. Национализация в европейских странах народной демократии. Сравнительный обзор законодательства / отв. ред. В.В. Лаптев. М., 1956.

7. Лаптев В.В. Организационно-правовые вопросы дальнейшего совершенствования управления промышленностью и строительством // Сов. государство и право. 1957. № 5. С. 12–18.

8. См.: Абова Т.Е. Защита хозяйственных прав предприятий и производственных объединений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1985.

9. См.: Андреев В.К. Право собственности в России. М., 1993; Его же. Право государственной собственности в России. М., 2004.

10. См.: Дойников И.В. Проблемы правового регулирования государственного предпринимательства. дис. ... д-ра юрид. наук. Раменское, 2002.

11. См.: Клеандров М.И. Правовая организация потребительской кооперации в СССР // Проблемы государства и права. Труды научных сотрудников и аспирантов. М., 1974. Вып. 9. С. 168–174.

12. См.: Цимерман Ю.С. Генеральная схема управления угольной промышленностью (Правовые вопросы) // Сов. государство и право. 1975. № 2. С. 67–75.

Понимание того, что советская промышленность должна основываться на деятельности субъектов права, обладающих оптимальной структурой управления и обеспеченных регулированием в виде комплекса норм хозяйственного права, привело В.В. Лаптева к разработке соответствующей законодательной модели, представленной в докторской диссертации на тему «Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР» (1963)13. Прозорливость исследователя выходила за рамки советского периода отечественной истории, поскольку после выбора России курса рыночной экономики данная концепция была воспринята практикой, а также получила новый импульс в работах И.В. Ершовой14 и Н.И. Михайлова15.

14. См.: Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия. Правовое регулирование: учеб.-практ. пособие. М., 1999.

15. См.: Михайлов Н.И. Правовая организация финансово-промышленных групп в России: состояние и перспективы. М., 2005.

Отступая от цивилистических догм, ученые-хозяйственники Т.Е. Абова16 и С.С. Занковский17 в своих трудах подчеркнут особенности договорных связей и взаимодействия субъектов экономической деятельности, дискуссия о которых открылась в работах В.В. Лаптева «Правовые формы и методы руководства промышленностью»18, а также «Хозяйственный механизм и правовая организация производственно-хозяйственных комплексов»19.

17. См.: Занковский С.С. Предпринимательские договоры / отв. ред. В.В. Лаптев. М., 2004.

18. Лаптев В.В. Правовые формы и методы руководства промышленностью. М., 1975.

19. Лаптев В.В. Хозяйственный механизм и правовая организация производственно-хозяйственных комплексов // Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма: сб. ст. М., 1979. С. 8–21.

1. Концепция хозяйственного права. Научную концепцию хозяйственного права акад. В.В. Лаптева можно разделить на две части.

Первую часть составляют работы, обособляющие хозяйственное (предпринимательское) право в самостоятельную отрасль права, отрасль законодательства, учебную и научную дисциплину20, а также очерчивающие круг субъектов хозяйственного права21. Это привело к формулированию ключевых понятий отрасли хозяйственного права: а) хозяйственные отношения – отношения по руководству и осуществлению хозяйственной деятельности, отношения предприятий с вышестоящими хозяйственными органами и отношения между самими предприятиями, внутрихозяйственные (внутрипроизводственные) отношения. Отметим, что В.В. Лаптев исходил из однородности данных отношений, поскольку любая отрасль права охватывает однородные общественные отношения; б) субъект хозяйственных отношений – социалистические организации и другие хозяйственные органы. Тем самым граждане выступали исключительно субъектами гражданского права22.

21. См.: Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем. М., 1978; Его же. Правовое положение промышленных и производственных объединений / отв. ред. В.С. Тадевосян М., 1978; Его же. Акционерное право. М., 1999.

22. См.: Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. C. 20–63.

Новаторством можно признать его предложение делить отрасли права по характеру регулируемых отношений23, поскольку традиционный подход к делению отраслей права по предмету и методу, как правило, использовался в общей теории государства и права. Впоследствии специалисты соответствующих отраслей права неоднократно повторят указанный подход, который позволяет учитывать специфику регулируемых общественных отношений.

В хозяйственном праве В.В. Лаптевым были выделены три метода регулирования: метод подчинения, метод согласования и метод рекомендаций. Данное положение свидетельствовало о спорности теории единого отраслевого метода регулирования. Новым для науки выступал метод рекомендаций, разработанный исключительно в науке хозяйственного права, который предполагал воздействие одной стороны на другую путем рекомендаций, принятие которых для последней не обязательно. Данный метод наибольшее распространение получил в отношениях органов хозяйственного руководства с колхозами и другими кооперативными организациями.

Полученные результаты позволили ученому сформулировать понятие хозяйственного права как правовой отрасли, под которой понималась совокупность правовых норм, определяющих порядок руководства и осуществления хозяйственной деятельности и регулирующих хозяйственные отношения между социалистическими организациями, а также их структурными звеньями, с использованием наиболее рациональных методов правового регулирования.

Система хозяйственного права как отрасли права представлялась В.В. Лаптевым следующим образом24:

Общая часть

- Правовые формы и методы руководства хозяйством.

- Правовое положение хозяйственных органов.

- Правовой режим имущества хозяйственных органов.

- Правовые формы планирования хозяйственной деятельности.

- Правовые формы хозяйственного расчета.

- Хозяйственные обязательства.

- Правовые формы создания и внедрения новой техники.

- Правовое регулирование кредитования и расчетов в народном хозяйстве.

- Ответственность за результаты хозяйственной деятельности.

- Разрешение хозяйственных споров.

Особенная часть

- Правовое регулирование промышленности.

- Правовое регулирование строительства.

- Правовое регулирование хозяйственных отношений в сельском хозяйстве.

- Правовое регулирование транспорта.

- Правовое регулирование связи.

- Правовое регулирование материально-технического снабжения.

- Правовое регулирование советской торговли.

- Правовое регулирование коммунально-жилищного хозяйства.

- Правовое регулирование хозяйственной деятельности социально-культурных учреждений.

Совершенствование правовой организации хозяйственных систем, закрепленной в законодательстве СССР в 70-х годах, предопределила теоретическую разработку ряда проблем их функционирования, в связи с чем В.В. Лаптев обосновал следующие положения. Хозяйственная система – это совокупность предприятий, производственных объединений и других хозяйственных органов, входящая в качестве подсистемы в единую систему народного хозяйства. Хозяйственная система – одна из видов систем, действующих в сфере экономики25.

Ученым подробно исследуются хозяйственные системы среднего звена – промышленные объединения (например, Всесоюзное промышленное объединение по техническому обслуживанию легковых автомобилей («Союзавтотехобслуживание») и республиканские специализированные управления (объединения) «Автотехобслуживание», созданные в Белорусской, Азербайджанской, Молдавской, Латвийской, Литовской, Таджикской и Туркменской союзных республиках); организации первичного звена – производственные объединения (например, «Запорожец», «УралАЗ», «АвтоКРАЗ», «АвтоУАЗ», «Автодизель»).

Во многом соглашаясь с позицией Е.А. Флейшиц, В.В. Лаптев подчеркивал, что правовая организация хозяйственных систем может пониматься в двояком смысле: во-первых, с точки зрения определения структуры, создания системы, установления устойчивых параметров ее деятельности; во-вторых, с точки зрения регулирования хозяйственных отношений, складывающихся между звеньями системы. Иными словами, в одном аспекте речь идет о статике, а в другом – о динамике деятельности хозяйственной системы.

Вторую часть трудов составляют исследования по вопросам советского хозяйственного законодательства и его кодификации26, а впоследствии – российского предпринимательского законодательств27. С учетом разработанной целостной хозяйственно-правовой концепции под руководством В.В. Лаптева коллективом ученых были подготовлены четыре проекта кодифицированных актов28:

27. См.: Лаптев В.В. Проблемы совершенствования предпринимательского законодательства // Правовое регулирование предпринимательской деятельности. М., 1995. С. 4–17; Его же. Законодательство о предприятиях (критический анализ) // Государство и право. 2000. № 7. С. 22–28.

28. См. подр.: Жизнь, посвященная науке. Памяти акад. В.В. Лаптева / отв. ред.: М.И. Клеандров, А.Г. Лисицын-Светланов, Н.И. Михайлов, Ю.К. Толстой. М., 2013.

- Хозяйственный кодекс СССР (проект основных положений), Москва, 1970 (коллектив авторов: В.В. Лаптев, З.М. Заменгоф, И.А. Танчук, В.К. Мамутов, В.В. Овсиенко, Г.Л. Знаменский, В.П. Рассохин, Т.Е. Абова, Н.С. Малеин, В.Ф. Кузьмин, В.П. Ефимочкин).

- Хозяйственный кодекс СССР (проект основных положений), Москва, 1973 (коллектив авторов из числа сотрудников Института государства и права АН СССР).

- Основы хозяйственного законодательства СССР (проект), Москва, 1975 (коллектив авторов: В.В. Лаптев, Т.Е. Абова, М.И. Богуславский, З.М.°Заменгоф, Г.Л. Знаменский, В.C. Малеин, В.К. Мамутов, В.П. Рассохин, И.А. Танчук).

- Хозяйственный кодекс СССР (проект), Москва, 1984 (коллектив авторов: В.В. Лаптев, З.M. Заменгоф, И.А. Танчук, М.П. Ринг, В.Ф. Кузьмин, Т.Е. Абова, В.К. Андреев, Р.Ф. Захарова, Т.М. Гандилов, С.С. Занковский, Г.Л. Знаменский, В.Ф. Кузьмин, Н.С. Малеин, В.К. Мамутов).

Ряд положений указанных проектов впоследствии войдет в Предпринимательский кодекс 2008 г., предложенный Торгово-промышленной палатой России29, во многом ставший логическим завершением кодификации законодательства о предприятиях и предпринимательстве, положения о котором содержатся в Указе Президента РФ от 16 декабря 1993 г. № 2171 «Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства»30.

30. См.: СЗ РФ. 1997. № 1, ст. 119.

Первый проект Хозяйственного кодекса содержал 13 разделов, 70 глав, 587 статей. В качестве разделов выделялись: 1) общие положения; 2) участники хозяйственных отношений; 3) имущество хозяйственных органов; 4) планирование хозяйственной деятельности; 5) общие положения о хозяйственных обязательствах; 6) хозяйственные санкции; 7) хозяйственные обязательства, связанные с выполнением научно-технических работ; 8) хозяйственные обязательства в области строительства; 9) хозяйственные обязательства в области снабжения и сбыта; 10) хозяйственные обязательства, связанные с перевозками грузов; 11) хозяйственные обязательства, возникающие при кредитовании и расчетах; 12) иные хозяйственные обязательства; 13) защита хозяйственных прав31.

Задачами Хозяйственного кодекса 1970 г. являлись регулирование хозяйственных отношений, определение порядка ведения хозяйственной деятельности и руководства ею в целях обеспечения максимальной эффективности социалистического хозяйствования. При этом исходили, что хозяйственные отношения – это отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятельности и руководства ею, имеющие плановый характер и связанные с управлением социалистическим имуществом.

Существенным вкладом в развитие науки хозяйственного права стало формулирование В.В. Лаптевым положений о категории правосубъектности. Правосубъектность участников хозяйственных отношений определялась через хозяйственную компетенцию, под которой предлагалось понимать совокупность хозяйственных прав и обязанностей, принадлежащих организации или ее подразделению. При этом он исходил из того, что в хозяйственную компетенцию входят права и обязанности, как принадлежащие на основе законодательства, так и приобретаемые в результате совершения определенных юридических действий. Иными словами, хозяйственная компетенция охватывает и возможность приобретать права и обязанности, называемую обычно правоспособностью.

Второй проект Хозяйственного кодекса во многом повторял первый, однако в нем были доработаны некоторые положения, вызывавшие дискуссию. Видные ученые-правоведы позднее довольно резко выскажутся о данном проекте. Так, акад. Ю.К. Толстой укажет, что «теоретики хозяйственного права и его противники зачастую скользят по поверхности правовых явлений, не обнажая глубинных, существенных закономерностей. Безотрадная картина в области хозяйственного законодательства в значительной мере обусловлена тем, что не решен кардинальный вопрос: как в условиях научно-технической революции должна развиваться социалистическая экономика, каковы оптимальные формы соотношения централизованного руководства хозяйством и товарно-денежных отношений. До решения этого вопроса затруднительно найти оптимальные правовые формы. Никто еще убедительно не ответил, приводит ли взаимодействие закона планомерного развития народного хозяйства и закона стоимости к появлению нового типа правового регулирования. Без решения этого вопроса ни сторонники, ни противники хозяйственного права не продвинутся вперед»32.

Т.Е. Абова поддержит мнение Ю.К. Толстого о том, что решение спора о хозяйственном праве зависит от решения проблемы взаимодействия экономических законов социализма. Хозяйственно-правовая проблематика связана также с понятием управления социалистической экономикой. По указанным проблемам шла дискуссия в экономической науке, в результате которой намечалась определенная обнадеживающая тенденция. Разговор глухих, по терминологии С.Н. Братуся, получался у некоторых представителей юридической науки с экономистами, которые приходили к выводу о наличии единых планомерно-стоимостных (хозрасчетных) отношений на всех уровнях хозяйствования, о единстве сфер управления и хозяйствования. В привычной для юристов терминологии стало возможным говорить о формировании идеи сочетания планово-организационных и имущественных элементов в единых хозяйственных отношениях.

Данное высказывание Т.Е. Абовой стало следствием критики С.Н.°Братуся, утверждавшего о комплексности предлагаемого акта, несмотря на заявленное учеными-хозяйственниками единство хозяйственных отношений. О.А. Красавчиковым предлагалось по опыту ГДР для составления данного акта пройти определенные этапы кодификации хозяйственного законодательства: 1) критический (выявление устаревшего нормативного материала); 2) консолидирующий (замена множества разрозненных актов немногими обобщенными); 3) частичная кодификация; 4) коммутационный (увязка нормативных актов); 5) разработка и принятие самого Хозяйственного кодекса как комплексного акта. Вместе с тем такой подход не разделяли ученые того времени, поскольку невзирая на заимствование опыта зарубежных стран, сохранялась самобытность ряда подходов советского правоведения.

Третий проект – Основы хозяйственного законодательства СССР – включал семь разделов: общие положения; участники хозяйственных отношений; социалистическая собственность как основа хозяйствования; хозяйственные обязательства; внедрение достижений научно-технического прогресса в народное хозяйство; ответственность в хозяйственных отношениях; защита хозяйственных прав.

Четвертый проект Хозяйственного кодекса содержал нормы, которые были призваны в органическом единстве регулировать хозяйственные отношения, складывающиеся при осуществлении хозяйственной деятельности и руководстве ею33. Установление в кодексе общих положений регулирования хозяйственных отношений, которые повторялись в различных нормативных актах, позволили резко сократить объем хозяйственного законодательства. В проекте кодекса определялись общие положения хозяйственного законодательства, относящиеся ко всем отраслям народного хозяйства и видам хозяйственной деятельности. Особенности регулирования отдельных отраслей экономики и видов хозяйственной деятельности должны были определяться в нормативных актах, издаваемых на основе и в развитие кодекса. В соответствии с этим предлагаемый проект включал следующие главы: общие положения, хозяйственные органы, имущество, планирование, хозяйственные обязательства, создание и внедрение достижений науки и техники, установление и применение цен, снабжение и сбыт, перевозка грузов, строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, финансирование, кредитование и расчеты, ответственность в хозяйственных отношениях, защита хозяйственных прав и интересов. Всего в проекте содержалось 13 глав, включавших 281 статью.

К сожалению, научные дискуссии и противостояние школ цивилистов с хозяйственниками так и не позволили отечественному законодателю принять хозяйственный кодекс страны, несмотря на то что подобные акты – хозяйственные, предпринимательские, торговые, коммерческие и иные одноименные кодексы действуют во многих странах мира (Франция, Германия, Австрия, США, Казахстан и т.д.)34.

2. Признание научных идей и география единомышленников. Незаурядные организаторские способности и научные труды В.В. Лаптева, впоследствии признанные научным сообществом в России и за рубежом, стали основанием для выборов его в действительные члены Академии наук СССР (1987) и признании академиком в области хозяйственного и гражданского права35.

Идеи академика В.В. Лаптева в постсоветский период продолжают развиваться в рамках научного сотрудничества представителей т.н. третьей школы хозяйственного права – ученых и специалистов в области предпринимательского (хозяйственного) права из числа сотрудников кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им.°М.В. Ломоносова (Е.П. Губин, В.А. Вайпан, И.С. Шиткина, П.Н. Лахно и др.), кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (И.В. Ершова, Л.В. Андреева, И.В. Дойников и др.), сектора гражданского и предпринимательского права Института государства и права РАН (В.К.°Андреев, В.А. Лаптев и др.), Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (Р.А. Курбанов) и многих других научных и учебных организаций.

Важно отметить, что создание нового научного направления в правоведении в послевоенные годы в середине прошлого столетия, при всей кажущейся целесообразности, не было простой задачей, в том числе ввиду недобросовестной критики противоборствующих научных школ.

В начале 90-х годов после перестройки в стране произошла трансформация культурных ценностей общества, экономических основ государства, геополитической ситуации в мире и положения России на мировой арене. В этих условиях правоведам необходимо было адаптировать накопленный опыт к новым механизмам управления экономикой и включить их в структуру экономических связей.

Руководствуясь экономическими свободами, пределы которых определялись границами публичного порядка и публичных интересов страны, хозяйствующим субъектам потребовалась юридическая основа регулирования деятельности. Накануне перестройки В.В. Лаптевым будут написаны такие пророческие работы, как «Закон о предприятии и кодификация хозяйственного законодательства»36, «Хозяйственное право в условиях экономической реформы»37, а затем после перестройки – новые правовые подходы к регулированию современного предпринимательства: «Правовое положение предприятий в новых условиях хозяйствования»38, «Хозяйственное право – право предпринимательской деятельности»39. Ряд указанных работ использовался законодателем при принятии Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности»40 и первой части Гражданского кодекса РФ (в части гл. 4, посвященной юридическим лицам).

37. Лаптев В.В. Хозяйственное право в условиях экономической реформы // Сов. государство и право. 1989. № 2. С. 34–45.

38. Лаптев В.В. Правовое положение предприятий в новых условиях хозяйствования // Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты): сб. ст. / под ред. В.В. Лаптева. М., 1991. С. 4–13.

39. Лаптев В.В. Хозяйственное право – право предпринимательской деятельности // Государство и право. 1993. № 1. С. 33–43.

40. См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30, ст. 418.

Идеи научной школы В.В. Лаптева нашли отражение в Конституции РФ41, что будет отмечено акад. А.Г. Лисицыным-Светлановым в монографии «Двадцать лет Конституции Российской Федерации»42. Интересно отметить, что основной акт нашей страны начал разрабатываться еще в июне 1990 г. Конституционной комиссией, в состав которой вошли Б.Н. Ельцин, Р.И.°Хасбулатов, О.Г. Румянцев и около ста депутатов. Считается общепризнанным, что существенное влияние на положения проекта Конституции РФ оказали взгляды С.С. Алексеева, А.А. Собчака и С.М.°Шахрая. Если общетеоретические конституционные основы разрабатывались С.С. Алексеевым (Институт философии и права УрО РАН) и С.М. Шахраем (член Президиума Верховного Совета РСФСР), то экономические – зав. кафедрой хозяйственного права Ленинградского государственного университета А.А. Собчаком, который, несмотря на свои цивилистические взгляды, одновременно занимался проблемами правового регулирования экономической деятельности43.

42. Двадцать лет Конституции Российской Федерации: юридическая наука и практика / отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов. М., 2013.

43. См.: Собчак А.А. Хозяйственный расчет и гражданско-правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1982; Его же. О роли отраслевого и комплексного законодательства в регулировании отношений, возникающих в сфере хозяйствования // Гражданское право и экономика. М., 1985. С. 27–30; Его же. О планировании законопроектных работ и генеральной схеме хозяйственного законодательства // Тезисы докладов и сообщений на Всесоюз. науч. конф. «Совершенствование законодательства о народном хозяйстве в условиях интенсификации общественного производства» (Москва, 26–28 мая 1987 г.). М., 1987. С. 77–80.

Ю.К. Толстой в книге «Из пережитого»44 в заметках об А.А. Собчаке укажет, что, невзирая на противоречивое отношение Анатолия Александровича к хозяйственному праву, он возглавит кафедру хозяйственного права, образованную на базе кафедры земельного и колхозного права ЛГУ, а идеи ученых-хозяйственников о сочетании частноправового и публично-правового регулирования экономики страны не раз озвучит в публичных выступлениях.

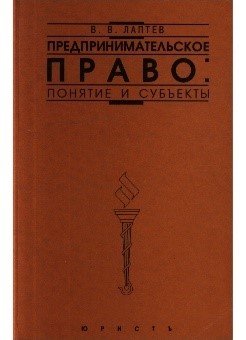

Переход к новому укладу экономики России потребовал оценки одной из самых эффективных организационно-правовых форм корпоративной организации – акционерных обществ. В работе В.В. Лаптева «Предпринимательское право: понятие и субъекты»45 были предложены актуальные подходы к пониманию предпринимательского права как «хозяйственного права рыночной экономики» и предпринимательского законодательства – источника предпринимательского права. Раскрыто правовое положение субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели, предприятия, производственные кооперативы, некоммерческие организации, подразделения предприятий, государственные и муниципальные образования и др.). Сформулированы определяющие признаки хозяйствующих организаций (предприятий), в настоящее время считающиеся эталонными:

организационное единство;

цель деятельности предприятия – получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей;

задача предприятия – осуществление хозяйственной деятельности по изготовлению продукции, производству работ и оказанию услуг;

наличие у предприятия трудового коллектива;

хозяйственная самостоятельность предприятия;

имущественная самостоятельность предприятия;

предприятие является субъектом права и обладает правами юридического лица;

наличие у предприятия фирменного наименования.

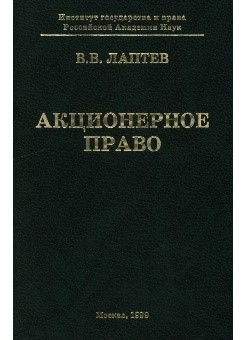

Продолжая исследование хозяйствующих субъектов, в работе «Акционерное право»46 В.В. Лаптев дал оценку истории заимствования и трансформации данной формы предприятий в российскую систему хозяйствования, а также сформулировал пути ее дальнейшего развития, о чем свидетельствуют принятые впоследствии законы при реформировании гл. 4 Гражданского кодекса РФ (2013–2014 гг.).

В.В. Лаптевым акционерное право не рассматривалось как подотрасль права и определялось в качестве совокупности правовых норм по регулированию организации и деятельности акционерных обществ. Подробно раскрывалась структура управления и компетенция органов акционерных обществ: общее собрание акционеров как высший орган управления, совет директоров как орган общего руководства и исполнительный орган, осуществляющий руководство повседневной деятельностью общества. Отдельному анализу подлежали производственно-хозяйственные комплексы, образованные по холдинговой модели, в частности, в сфере угольной промышленности.

Актуальность идей В.В. Лаптева о сочетании публичных и частных начал регулирования экономических отношений в 2014 г. подчеркнет на Одиннадцатых Сенатских чтениях в Конституционном Суде РФ (10.12.2014°г., г. Санкт-Петербург) член-корр. РАН В.А. Мусин и укажет на то, что «никто не может обязать государство действовать вопреки своему публичному порядку»47.

Принципы активного государственного регулирования экономики, а также целесообразность закрепления разумных пределов правомочий и дозволений субъектам предпринимательства будут признаны акад. Ю.К.°Толстым – цивилистом и учеником акад. А.В. Венедиктова, – который неоднократно укажет на состоятельность и необходимость полноценного воплощения в жизнь данных идей школы хозяйственного (предпринимательского) права48. Необходимость нахождения оптимального баланса в соотношении частноправового и публично-правового регулирования общественных отношений Ю.К. Толстой будет периодически подчеркивать в своих работах49.

49. См.: Толстой Ю.К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал росс. права. 2010. № 1. С. 31–38.

Итоги научной жизни акад. В.В. Лаптева были обстоятельно подведены в работе «Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики»50, написанной за два года до кончины.

В монографии раскрыта главная роль предпринимательского (хозяйственного) права, устанавливающего общий хозяйственный порядок применительно к экономике в целом и к отдельным ее секторам, включая реальный сектор. При этом учитывались государственное, административное, гражданское, земельное, природоресурсное и другие отрасли права, определяющие со своих позиций различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов реального сектора. Согласно предложенной концепции предпринимательского (хозяйственного) права эта отрасль права не только охватывает предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, но в ней также определяется соотношение данных видов деятельности, характерное для условий рыночной экономики.

В книге раскрыто актуальное содержание регулируемых предпринимательским правом общественный отношений:

отношения, складывающиеся при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности;

отношения по организации (регулированию) производственно-хозяйственной деятельности;

внутрихозяйственные (внутрипроизводственные и внутрикорпоративные) отношения.

Предложенный В.В. Лаптевым подход к раскрытию предмета предпринимательского права впоследствии получит закрепление в учебной литературе по курсу «Предпринимательское право».

Научная школа, образованная фундаментальными трудами акад. В.В.°Лаптева51, объединила многих единомышленников, соратников и будущих ученых по всей стране и постсоветском пространстве. Среди его многочисленных соратников в Москве можно отметить зав. кафедрой хозяйственного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) В.С.°Мартемьянова, зав. кафедрой предпринимательского права МГУ им.°М.В. Ломоносова А.Г. Быкова52. В.С. Мартемьянов весьма точно рассказал о сложностях научной борьбы ученых-хозяйственников при отстаивании идей на пути становления отрасли хозяйственного права в работе «Юридическая трагедия»53, которая впоследствии будет неоднократно переиздана его учеником И.В. Ершовой54.

52. См.: Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения // Предпринимательское право в рыночной экономике: сб. ст. М., 2004. С. 57–84.

53. Мартемьянов В.С. Юридическая трагедия // Юридическая газ. 1992. № 1 - 2.

54. Работа была переиздана в 2006 г.: Мартемьянов В.С. Юридическая трагедия (Памяти Валентина Семеновича Мартемьянова) // Argumentum ad judicium. ВЮЗИ–МЮИ–МГЮА: Труды. М., 2006. Т. 1. С. 2–11.

Значимый вклад в науку хозяйственного права внесли в Свердловске (ныне – г. Екатеринбург) ученые Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, среди которых В.С. Якушев55 и В.С. Белых56.

56. См.: Белых В.С. О концептуальных подходах в правовом регулировании предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2010. № 4. С. 2–7; Его же. О понятийном аппарате науки предпринимательского (хозяйственного) права // Предпринимательское право. 2012. № 3. С. 5–12; Его же. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации // Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности / сост.: В.С. Белых; под науч. ред. В.С. Белых. М., 2015. С. 8–21 (Сер. «Уральская школа предпринимательского права»).

В Самарском государственном экономическом университете вклад в развитие хозяйственно-правовой мысли внес член-корр. Академии военных наук А.Е. Пилецки57. В Санкт-Петербургском филиале Российского государственного университета правосудия С.Н. Шишкин58 развивает идеи третьей школы о государственном регулировании экономики.

58. См.: Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые основы государственного регулирования экономики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012; Его же. Государственная поддержка предпринимательской деятельности // Росс. ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2009. № 2. С. 47–53.

В Донецке идеи хозяйственного права развивал соратник и друг Владимира Викторовича – директор Института экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины акад. В.К. Мамутов59.

* * *

Накопленный за жизнь богатый научный опыт Владимира Викторовича Лаптева, созданные труды и высказанные им идеи являются актуальными по сей день. Ученые-правоведы, профессорско-преподавательский состав большинства юридических вузов страны, отечественный законодатель и практикующие юристы повседневно применяют опыт, накопленный школой хозяйственного права. В настоящее время ученые со всей России принимают участие в ставшей одним из брендов Института государства и права РАН научно-практической конференции «Лаптевские чтения».

Библиография

- 1. Абова Т.Е. Защита хозяйственных прав предприятий и производственных объединений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1985.

- 2. Абова Т.Е. План и договор в советской социалистической экономике // СССР - ФРГ: правовые аспекты внутренних и двусторонних хозяйственных отношений: материалы симпоз., 1979 г. М., 1980. С. 33–44.

- 3. Андреев В.К. Право государственной собственности в России. М., 2004.

- 4. Андреев В.К. Право собственности в России. М., 1993.

- 5. Белых В.С. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации // Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности / сост.: В.С. Белых; под науч. ред. В.С. Белых. М., 2015. С. 8–21 (Сер. «Уральская школа предпринимательского права»).

- 6. Белых В.С. О концептуальных подходах в правовом регулировании предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2010. № 4. С. 2–7.

- 7. Белых В.С. О понятийном аппарате науки предпринимательского (хозяйственного) права // Предпринимательское право. 2012. № 3. С. 5–12.

- 8. Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения // Предпринимательское право в рыночной экономике: сб. ст. М., 2004. С. 57–84.

- 9. Гинцбург Л.Я. К вопросу о хозяйственном праве // Сов. государство и право. 1956. № 10. С. 84–94.

- 10. Двадцать лет Конституции Российской Федерации: юридическая наука и практика / отв. ред. А.Г. Лисицын-Светланов. М., 2013.

- 11. Дойников И.В. Проблемы правового регулирования государственного предпринимательства. дис. ... д-ра юрид. наук. Раменское, 2002.

- 12. Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия. Правовое регулирование: учеб.-практ. пособие. М., 1999.

- 13. Жизнь, посвященная науке. Памяти акад. В.В. Лаптева / отв. ред.: М.И. Клеандров, А.Г. Лисицын-Светланов, Н.И. Михайлов, Ю.К. Толстой. М., 2013.

- 14. Занковский С.С. Предпринимательские договоры / отв. ред. В.В. Лаптев. М., 2004.

- 15. Иодковский А.Н. Национализация в европейских странах народной демократии. Сравнительный обзор законодательства / отв. ред. В.В. Лаптев. М., 1956.

- 16. Клеандров М.И. Правовая организация потребительской кооперации в СССР // Проблемы государства и права. Труды научных сотрудников и аспирантов. М., 1974. Вып. 9. С. 168–174.

- 17. Лаптев В.А. Влияние «третьей школы» на формирование системы предпринимательского права // Творческое наследие академика В.В. Лаптева и современность / отв. ред.: А.Г. Лисицын-Светланов, Н.И. Михайлов, С.С. Занковский. М., 2014. С. 77–90.

- 18. Лаптев В.А. Конституция России как основной источник предпринимательского права // Lex russica. 2015. № 6. С. 39–47.

- 19. Лаптев В.В. Акционерное право. М., 1999.

- 20. Лаптев В.В. Вопросы собственности в современном международном частном праве // Вопросы международного частного права. М., 1956. С. 40–57.

- 21. Лаптев В.В. Закон о предприятии и кодификация хозяйственного законодательства // Сов. государство и право. 1987. № 12. С. 67–75.

- 22. Лаптев В.В. Законодательство о предприятиях (критический анализ) // Государство и право. 2000. № 7. С. 22–28.

- 23. Лаптев В.В. Организационно-правовые вопросы дальнейшего совершенствования управления промышленностью и строительством // Сов. государство и право. 1957. № 5. С. 12–18.

- 24. Лаптев В.В. Понятие хозяйственного законодательства и пути его совершенствования // Сов. государство и право. 1976. № 7. С. 72–81.

- 25. Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем. М., 1978. С. 7.

- 26. Лаптев В.В. Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1963.

- 27. Лаптев В.В. Правовое положение предприятий в новых условиях хозяйствования // Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты): сб. ст. / под ред. В.В. Лаптева. М., 1991. С. 4–13.

- 28. Лаптев В.В. Правовое положение промышленных и производственных объединений / отв. ред. В.С. Тадевосян М., 1978.

- 29. Лаптев В.В. Правовое регулирование организации и деятельности народных предприятий в ГДР: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1954.

- 30. Лаптев В.В. Правовые формы и методы руководства промышленностью. М., 1975.

- 31. Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М., 1969. С. 20–63, 66, 142, 143.

- 32. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты / отв. ред. М.М. Славин. М., 1997.

- 33. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики. М., 2010.

- 34. Лаптев В.В. Проблемы науки хозяйственного права и кодификации хозяйственного законодательства // Проблемы хозяйственного права (Тезисы докладов науч. конф.). М., 1970. С. 3–10.

- 35. Лаптев В.В. Проблемы совершенствования предпринимательского законодательства // Правовое регулирование предпринимательской деятельности. М., 1995. С. 4–17.

- 36. Лаптев В.В. Советское хозяйственное законодательство // Сов. государство и право. 1972. № 12. С. 113–118.

- 37. Лаптев В.В. Хозяйственное право в условиях экономической реформы // Сов. государство и право. 1989. № 2. С. 34–45.

- 38. Лаптев В.В. Хозяйственное право – право предпринимательской деятельности // Государство и право. 1993. № 1. С. 33–43.

- 39. Лаптев В.В. Хозяйственный механизм и правовая организация производственно-хозяйственных комплексов // Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма: сб. ст. М., 1979. С. 8–21.

- 40. Лаптев В.В. Экономика и право. Теория и практика правового регулирования хозяйственных отношений. М., 1981.

- 41. Мамутов В.К. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности. М., 1964.

- 42. Мамутов В.К. Хозяйственное право – на службу коммунистическому строительству // Сов. государство и право. 1959. № 5. С. 61–68.

- 43. Мартемьянов В.С. Юридическая трагедия // Юридическая газ. 1992. № 1 - 2.

- 44. Мартемьянов В.С. Юридическая трагедия (Памяти Валентина Семеновича Мартемьянова) // Argumentum ad judicium. ВЮЗИ–МЮИ–МГЮА: Труды. М., 2006. Т. 1. С. 2–11.

- 45. Михайлов Н.И. Правовая организация финансово-промышленных групп в России: состояние и перспективы. М., 2005.

- 46. Мусин В.А. Об исполнении иностранных судебных решений в Российской Федерации // Арбитражные споры. 2013. № 1 (61). С. 75–81.

- 47. Обсуждение проекта основных положений хозяйственного кодекса СССР. М., 1973.

- 48. Пашуканис Е.Б. Экономика и правовое регулирование // Революция права. 1929. № 4. С. 12–32.

- 49. Пилецкий А.Е. Правовые проблемы автономии воли субъектов предпринимательской деятельности в смешанной экономике // Актуальные проблемы правоведения. 2005. № 3 (12). С. 150–155.

- 50. Пилецкий А.Е. Теоретические проблемы предпринимательской правосубъектности в смешанной экономике. М., 2005.

- 51. Собчак А.А. О планировании законопроектных работ и генеральной схеме хозяйственного законодательства // Тезисы докладов и сообщений на Всесоюз. науч. конф. «Совершенствование законодательства о народном хозяйстве в условиях интенсификации общественного производства» (Москва, 26–28 мая 1987 г.). М., 1987. С. 77–80.

- 52. Собчак А.А. О роли отраслевого и комплексного законодательства в регулировании отношений, возникающих в сфере хозяйствования // Гражданское право и экономика. М., 1985. С. 27–30.

- 53. Собчак А.А. Хозяйственный расчет и гражданско-правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1982.

- 54. Сыбанкулов Е.М. Законодательство Республики Казахстан о предпринимательской деятельности: история становления и современное состояние // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 1. С. 121–124.

- 55. Толстой Ю.К. Из пережитого. 2-е изд., доп. М., 2013.

- 56. Толстой Ю.К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал росс. права. 2010. № 1. С. 31–38.

- 57. Толстой Ю.К., Бошно С.В. Владимир Викторович Лаптев (1924–2012): его время и современность // Право и современные государства. 2017. № 4. С. 47–66.

- 58. Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.В. Лаптева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1970.

- 59. Хозяйственный кодекс СССР. М., 1984.

- 60. Хозяйственный кодекс СССР (проект основных положений). М., 1970.

- 61. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М., 1973.

- 62. Цимерман Ю.С. Генеральная схема управления угольной промышленностью (Правовые вопросы) // Сов. государство и право. 1975. № 2. С. 67–75.

- 63. Шишкин С.Н. Государственная поддержка предпринимательской деятельности // Росс. ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2009. № 2. С. 47–53.

- 64. Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые основы государственного регулирования экономики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012.

- 65. Якушев В.С. Актуальные вопросы хозяйственного законодательства // Проблемы применения хозяйственного законодательства: материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. В.Н. Скобелкин. Омск, 1979. С. 20–33.

- 66. Якушев В.С. Право оперативного управления как институт хозяйственного законодательства // Сов. государство и право. М., 1978. № 4. С. 78–86.

- 67. Якушев В.С. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений // Антология уральской цивилистики, 1925–1989: сб. ст. М., 2001. С. 414–430.

- 68. Laptev V. Le Droit Economique // Introduction au Droit Soviétique. Moscow, 1987.

- 69. Laptev V. Economic Law. USSR. Progress Publishers, 1987.