- PII

- S102694520025624-7-1

- DOI

- 10.31857/S102694520025624-7

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 4

- Pages

- 155-168

- Abstract

The article is devoted to a previously unexplored page in the history of domestic legal education - the training of legal personnel at the Academy of Social Sciences under the Central Committee of the CPSU. The key issues of the history of the organization of legal scientific and educational training at the law departments of the AON in 1946 - 1978 are highlighted: teaching staff, recruitment and composition of students, organization of the educational process and research work, defense of dissertations, etc.

- Keywords

- Academy of Social Sciences under the Central Committee of the CPSU, legal education, defense of dissertations in legal sciences

- Date of publication

- 29.06.2023

- Number of purchasers

- 13

- Views

- 409

Введение

После окончания Великой Отечественной войны руководство страны ощутило дефицит партноменклатуры и управленцев, ученых и специалистов средств массовой информации и др. на всех уровнях и во всех сферах партийно-государственного хозяйства и общественной жизни. Этот дефицит был обусловлен разными причинами. Во-первых, он был следствием огромных человеческих жертв, которые понес советский народ: среди тех, кто сложил головы на фронтах войны, погиб в оккупации, умер в блокаде и т.д. было немало партфункционеров, государственных служащих и общественных деятелей.

Во-вторых, нельзя забывать о многочисленных потерях, в первую очередь кадров партийного руководства и высшего управленческого уровня в эпоху «большого террора» 1930-х годов.

Полагаем, у И.В. Сталина была и вполне личная причина: поколение «ленинской гвардии», воспитанное на наследии К. Маркса (старая партийная прослойка с дореволюционным стажем, изучавшая труды основоположника еще в подпольных кружках) и В.И. Ленина (пополнение эпохи революций), было «выбито» (уверен, целенаправленно), и стояла задача сформировать «сталинскую гвардию», воспитанную на «Кратком курсе истории ВКП(б)», написанном при активнейшем участии И.В. Сталина. Нужно было восстановить численность верной номенклатуры.

Простым набором новых партийных и советских служащих решить проблему восстановления кадров было нельзя. Нужны были подготовленные кадры. Итак, окончание Великой Отечественной войны стало своеобразным сигналом к развертыванию подготовки специалистов для партийной и советской работы. Как известно, крупные вузы партийного образования – коммунистические университеты, Коммунистическая академия и Институты красной профессуры – были закрыты в 1930-е годы. Нужно было озаботиться восстановлением разрушенного.

В личном фонде А.А. Жданова, партийного функционера высшего уровня, нами найдено анонимное письмо И.В. Сталину без даты (можно утверждать по содержанию, что написано в 1945 г.), которое 23 июня того же года было отписано адресатом Жданову и Маленкову. Автор сетовал, что после ликвидации Института красной профессуры1 и Коммунистической академии стал ощущаться в вузах страны дефицит преподавателей общественных наук. Для устранения дефицита и интенсификации научной работы по общественным, гуманитарным наукам он предлагал создать Всесоюзную академию общественных наук, предложил перечень специальностей, по которым нужно готовить (увы, юридической среди них не было), создать одноименные кафедры, делать набор 200 человек, Академию разместить в здании Высшей партийной школы на Миусской площади и даже предложил кандидатуры ректоров (среди них Мишулин и Иовчук)2. Совершенно удивительные совпадения с тем, что произошло спустя год.

Постановление ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. «О подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских работников»3 оформило единую систему партийно-политического образования. В нее входили Академия общественных наук при ЦК ВКП(б)4, Высшая партийная школа при ЦК, республиканские, краевые и областные партийные школы (всего 16).

4. В 1946 - 1978 гг. она размещалась в здании на Садовой-Кудринской ул., ранее (с 1939 г.) занимавшемся Высшей партийной школой при ЦК ВКП(б). Ныне в этом здании находится МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Названное постановление. содержало ряд конкретных мер по изменению системы политической и теоретической подготовки кадров партийных руководителей и государственных служащих высшего уровня. Суть подготовки специалистов в АОН состояла в том, что обучающиеся должны были прослушать некоторые теоретические курсы и подготовить и защитить в АОН диссертации. Иными словами, АОН все же отличалась от обычного вуза, готовившего молодых специалистов, ее можно назвать научно-образовательным учреждением особого рода.

Подавляющее число выпускников после окончания АОН должны были идти на партийную и советскую работу и в вузы. Получение образования в АОН влекло за собой переход в фактический резерв аппарата ЦК КПСС, а если повезет, - перейти на работу в Москве в структурах ЦК партии, МК или МГК, что для выходцев из провинции было немыслимым карьерным взлетом.

Партийное образование в советский период было предметом пристального интереса историков, политологов, философов, и созданная в 1946 г. АОН при ЦК ВКП(б) в этом отношении не была исключением5. Разумеется, все издания советского периода представляли собой панегирик системе партийного образования. После крушения социализма эта тема, естественно, ушла из сферы интересов общественных наук. Что касается специальной юридической подготовки в системе партийной учебы, в том числе в рамках АОН при ЦК ВКП(б) / КПСС, то она вообще осталась в тени, не вызвав научного интереса; в центре внимания в советской литературе оставались вопросы обучения, подготовки партийного «актива». Настоящая статья восполняет существующий пробел.

В истории вопроса о подготовке юридических научных кадров в рамках АОН ясно выделяются два периода: 1946 - 1954 гг. (с момента открытия АОН и ее юридических кафедр до закрытия последних) и 1971 - 1978 гг. (с момента восстановления юридической кафедры до переформатирования АОН). Согласно этой периодизации и будет рассмотрен означенный вопрос.

Академия: первые шаги. В аспирантуру АОН принимались члены партии6 в возрасте до 40 лет, имевшие высшее образование и опыт партийно-пропагандистской, преподавательской или литературной работы, проявлявшие способности к научной деятельности. Кандидаты на обучение в АОН должны были получить рекомендации республиканских или региональных партийных органов; сдать вступительные экзамены (по основам марксизма-ленинизма, по предмету избранной специальности и по иностранному языку) и представить вступительную письменную работу по избранной специальности. Важно отметить, что в отборе кандидатов на поступление в АОН принимал активное участие Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). И действительно, первый набор7 в АОН был весьма квалифицированным: 63 человека имели за плечами высшее гуманитарное образование (в том числе полученное в Институтах красной профессуры или ВПШ при ЦК ВКП(б)), были даже окончившие аспирантуру.

7. Набирали одновременно на все три курса: на 1-й – 145 человек, на 2-й – 69, на третий – 28 человек (см.: РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 1. Д. 274. Л. 259; см также: Из истории подготовки кадров в партийных учебных заведениях. С. 42).

В качестве реакции на замечания, регулярно звучавшие в постановлениях ЦК, посвященных работе АОН8, в дальнейшем были повышены требования к поступавшим: требовалось наличие опыта руководящей партийно-пропагандистской работы, проверялась способность к теоретической работе (стали требовать представление статей и брошюр на теоретические темы наряду с конкурсными испытаниями).

Интересно, что руководство АОН не пускало дело набора аспирантов «на самотек»: ее преподаватели выезжали в регионы, в союзные республики и осуществляли «активный отбор» кандидатов, списки которых потом представляли в отборочную комиссию ЦК партии. С каждым годом число партийных и советских работников, а также ответственных сотрудников средств массовой информации, попадавших в число кандидатов, участвовавших во вступительных экзаменах, возрастало. К примеру, в 1949 - 1950 уч./г. в составе слушателей АОН было 388 человек, из которых 197 – выходцы из партаппарата, 57 – работники советских учреждений9. Аспиранты первых двух наборов (1946 и 1947 гг.) учились без отрыва от производства. Но впоследствии аспирантура АОН стала очной.

Преподавательский состав. АОН готовила слушателей по основным общественным и гуманитарным наукам, в том числе по юридическим наукам. Соответственно каждой специальности в АОН были созданы кафедры10.

В 1948 г. в АОН работало уже 128 преподавателей, в том числе 11 академиков, 16 членов-корреспондентов АН СССР, 56 профессоров, 45 кандидатов наук. Недостаток кадрового состава был один: подавляющее большинство преподавателей составляли совместители; постоянными работниками АОН было всего 10 профессоров и 12 доцентов11. Основными «поставщиками» кадров были МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, Институт права АН СССР, Институт истории философии АН СССР, Военно-политическая академия им. Ленина и т.д.

Интерес ученых Москвы к работе в АОН был обусловлен (наряду с престижностью вуза - при ЦК партии!) в значительной мере и тем, что общая учебная нагрузка у преподавателей АОН была несколько ниже, чем в вузах страны: у академиков и членов-корреспондентов – 250-300 часов в год, профессоров, докторов наук – 300-400 час., доцентов – 450-500 час.12, причем аудиторная работа была невелика, а жалование было значительно выше…

Иными словами, руководство страны не жалело средств на высший партийный вуз (в то время как страна только начала приходить в себя после окончания страшной войны, испытывала проблему голода и действовала карточная система). В АОН была продолжена традиция, заложенная Институтом красной профессуры и Коммунистическим университетом им. Я.М. Свердлова (КУС), когда перед студентами выступали руководители партии и государства, видные зарубежные гости, разумеется, «прогрессивные»13.

Кафедры юридических наук. Высокий уровень подготовки аспирантов на двух кафедрах юридических наук Академии обеспечивал их чрезвычайно мощный профессорско-преподавательский состав. В частности, на кафедре теории государства и права с 1946 г. работали выдающиеся ученые-юристы: члены-корреспонденты АН СССР М.С. Строгович и М.А. Аржанов, а также профессора С.Ф. Кечекьян, П.Н. Галанза и М.М. Агарков.

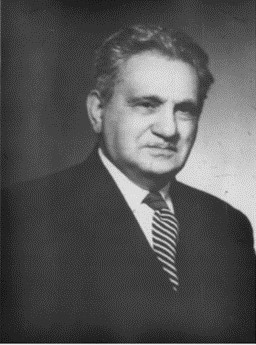

Заведующий кафедрой теории государства и права АОН, член-корр. АН СССР М.С. Строгович (1894 - 1984)

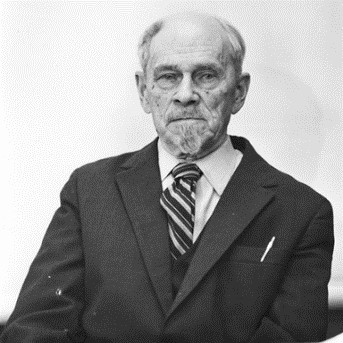

Член-корр. АН СССР М.А. Аржанов (1902–1960)

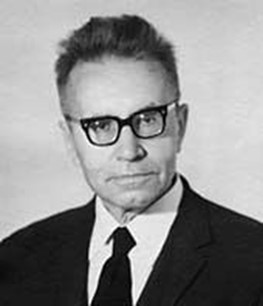

Профессор С.Ф.°Кечекьян (1890 - 1967)

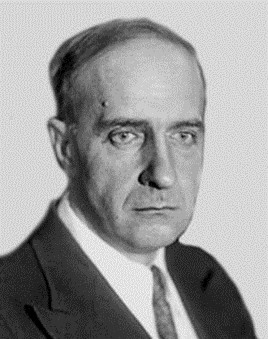

Профессор П.Н. Галанза (1893 - 1982)

Профессор М.М. Агарков (1890 - 1947)

Этот состав кафедры первого пятилетия можно смело назвать самым сильным, поистине «звездным» среди кафедр юридических вузов во всем Советском Союзе в этот период. На рубеже 1940 - 1950-х годов на кафедру пришли известные ученые-юристы - профессора В.Ф. Коток (стал новым заведующим кафедрой), С.Н. Братусь, А.Е. Пашерстник, М.П. Карева и др.14

Профессор С.Н. Братусь (1904 - 1997)

Профессор А.Е.°Пашерстник (1900 - 1958)

Профессор В.Ф. Коток (1911 - 1974)

Следует сказать еще об одном примечательном факте. При кафедре теории государства и права АОН был образован ученый совет, который, если судить по его составу, стал уникальным научно-практическим юридическим форумом страны. Наряду с выдающимися учеными-юристами, работавшими на этой кафедре, в его работе принимали участие зав. сектором отдела административных органов ЦК партии С.А. Шишков, инструктор отдела науки и учебных заведений ЦК проф. В.С. Шевцов, начальник уголовного розыска МВД СССР проф. И.И. Карпец, бывший председатель Верховного Суда СССР А.Ф. Горкин, первый заместитель Министра юстиции СССР А.Я. Сухарев, известнейшие ученые юристы из московских вузов – заслуженный деятель науки А.Г. Александров (МГУ), профессора А.П. Косицын (ВПШ при ЦК), В.В. Лаптев и Б.Н. Топорнин (ИПАН), Б.В. Щетинин (Высшая школа КГБ СССР)15 и др.

На кафедре международного права работали выдающиеся ученые, специалисты международного и иностранного права, члены-корреспонденты АН СССР Е.А. Коровин (был членом Постоянной палаты Третейского суда в Гааге) и С.А. Голунский (руководитель Договорно-правового управления МИД СССР), профессора Ф.И. Кожевников (в 1952 - 1953 гг. – член Комиссии международного права ООН; в 1953–1961 гг. – судья Международного Суда ООН; с 1951 г. зав. кафедрой международного права АОН), С.Б. Крылов (в 1946 - 1952 гг. состоял членом Международного Суда ООН, а с 1953 по 1956 г. – членом Комиссии международного права ООН), заслуженный деятель науки И.С. Перетерский, В.Н. Дурденевский (также являлся экспертом-консультантом Договорно-правового управления МИД СССР) и др.16

Заведующий кафедрой международного права АОН, член-корр. АН СССР Е.А. Коровин (1892 - 1964)

Член-корреспондент АН СССР С.А.°Голунский (1895 - 1962)

Профессор С.Б.°Крылов (1888 - 1958)

Профессор Ф.И.°Кожевников (1903 - 1998)

Это, вне всякого сомнения, был сильнейший с научной точки зрения состав кафедры международного права в стране. А когда две кафедры юридических наук АОН проводили совместные заседания, конференции, защиты диссертаций, то можно смело назвать это собранием всего «цвета государственно-правовой науки страны».

Потсдамская конференция. 1945 г. Будущий профессор АОН С.А. Голунский (за спиной Президента США Трумэна (4-й справа))

Учебная работа. Продолжительность обучения в Академии первоначально была три года (в 1954 г. ее увеличили до четырех лет, но в 1959 г. вновь вернулись к трехлетнему циклу). Был также установлен максимальный контингент аспирантов АОН – 300 человек на всех трех курсах всех специальностей.

То, что в обычных вузах считалось основным – учебная работа, в АОН было делом вспомогательным, стоявшим на «третьем месте»: в соответствии с учебным планом главная задача аспирантов в течение обучения состояла в сдаче кандидатского минимума по избранной специальности17, написании кандидатской диссертации (на это отводилось всего 1.5 года) и ее защите18. В среднем на одного преподавателя (научного руководителя) приходилось два-четыре аспиранта. Основным методом подготовки аспирантов АОН являлась индивидуальная научно-исследовательская работа по освоению наук, относящихся к соответствующей специальности. Наряду с работой над диссертацией аспиранты изучали ряд предметов: диалектический и исторический материализм (150 час.), предметы избранной специальности (100 час. на 1-м курсе и 60 час. на 2-м курсе).

18. См.: План подготовки аспирантов Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). М., 1948.

К примеру, кафедра теории государства и права в 1946 - 1954 гг. обеспечивала чтение общего курса с таким же названием (в основном на 1-м курсе), но внутри его отдельные темы поручались для чтения разным преподавателям: т.е. в течение двух лет обучения перед потоком аспирантов проходил весь цвет советской юридической науки. В качестве «модульных» тем – по 4-6 час. – включались, например: «Нормы советского социалистического права и их применение», «Механизм социалистического государства», «Воспитательная роль советского социалистического права» и др.

Широко была представлена критическая проблематика, касавшаяся «реакционной и антидемократической сущности» современных (для того времени) буржуазных теорий, равно как и самого «эксплуататорского государства»19. Вообще в 40 - 50-е годы системная работа по изучению буржуазной науки и, разумеется, ее критике была «вотчиной» всей АОН, ставшей ведущей научной организацией, занимавшейся этим направлением. Юристы ее кафедр, как теоретики, так и международники не отставали от коллег - историков, философов, экономистов и др.

На 2-м курсе читались лекции по курсу государственного права, истории политических учений, проблемные лекции по теории советского государства и права (например, «Роль советского права в осуществлении хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства во второй фазе его развития» С.Н. Братуся, «Советское социалистическое право – новый высший тип права» М.П. Каревой и др.).

В те далекие годы важной составляющей работы кафедры было обсуждение лекций коллег, которое проходило достаточно горячо, подчас не без жесткой критики. Трудно сейчас представить, что при обсуждении лекции выдающегося ученого-международника С.Б. Крылова (1951 г.) выступивший аспирант (!) сделал ему шесть замечаний по содержанию лекции20.

Интересно, что семинары или коллоквиумы по избранным темам продолжались по 6-7 час., а иногда по два дня. Серьезно была поставлена работа по изучению иностранного языка (160 час. на 1-м и 2-м курсах; а для аспирантов кафедры международного права и некоторых других – по 260 час. (два языка); кстати, в АОН преподавалось 10 иностранных языков: английский, французский, немецкий, испанский, турецкий, японский и др.).

Формой аттестации аспирантов были их отчеты на заседании кафедры; только при его утверждении аспирант переводился на следующий курс обучения.

На 3-м курсе важной формой работы была подготовка аспирантами докладов по вопросам общественной науки в связи с избранной темой диссертации под руководством профессоров с последующим обсуждением этих докладов на кафедрах и семинарах21. На 3-м курсе они завершали работу над кандидатской диссертацией.

Кафедра международного права обеспечивала всем коллективом курс международного публичного права с вкраплением некоторых тем международного частного права (всего 120 час.). Он читался аспирантам на 1-м и 2-м курсах так же, как и небольшой курс истории международных отношений и дипломатии. Разумеется, «сквозной» идеей была борьба СССР за мир, равноправие государств, за суверенитет. Для чтения отдельных лекций и для участия в ученом совете приглашались известные ученые из других вузов (например, А.М. Ладыженский, В.И. Лисовский); для прочтения лекции о режиме Дуная был приглашен участник Дунайской конференции 1948 г. в Белграде проф. В.Н. Дурденевский (1950 г.)22.

Нами отмечен примечательный факт, очевидное свидетельство духа времени и строгого партийного подхода к подготовке аспирантов: в конце 1949 г. кафедра теории государства и права исключила из списка литературы для сдачи кандидатского минимума работы выдающихся дореволюционных юристов Г.Ф. Шершеневича («История философии права»), И.А. Покровского («Основные проблемы гражданского права»), Е.В. Васьковского («Цивилистическая методология»), зато «обогатила» список незадолго до того вышедшей работой А.Я. Вышинского «Вопросы теории государства и права»23. В начале 1950-х годов на обеих кафедрах обсуждали «гениальные» труды тов. Сталина в области языкознания и экономики и выдвигали тезисы об их «выдающемся» значении для юридических наук и подготовки юридических кадров…

Диссертации. Важнейшей задачей и, соответственно, показателем успешности работы Академии являлись защиты кандидатских диссертаций ее аспирантами. Изначально ученым советам кафедр было предоставлено право принимать к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а Ученому совету Академии – ученой степени доктора по общественным наукам. Уже в 1949 - 1950 уч./г. доля аспирантов 3-го курса, защитивших диссертации в срок, составила более 70%.

Следует отметить интересный факт: АОН стала первым в стране научным учреждением, начавшим издание авторефератов диссертаций типографским способом. Впоследствии это стало неотъемлемой частью защит диссертаций по всей стране. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1956 г. «О мерах по улучшению подготовки и аттестации научных и педагогических кадров»24 обязанностью аспирантов стала публикация статей по диссертационному исследованию. И это положение сохраняет свою актуальность по сей день.

За период 1947 - 1950 гг. в Академии было защищено 675 кандидатских диссертаций25. В дальнейшем поток диссертаций нарастал, превратив АОН в «фабрику остепенения». Даже с учетом высочайшего уровня научного руководства, обеспечиваемого преподавательским составом Академии, величина этой цифры не может не вызывать некоторых сомнений в качестве представляемых на защиту работ. Более того, протоколы защит вначале занимали одну-две страницы, были весьма формальными и лапидарными, по ним трудно судить об уровне работы и ее защиты, о содержании научной дискуссии26.

26. Например, протокол двух защит на совместном заседании двух правовых кафедр (теории государства и права и международного права) от 29.12.1949 г. занимал… 1.5 страницы (см.: РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 1. Д. 763. Л. 36–37).

Известный критик советской номенклатуры М.С. Восленский, который был несколько лет членом Учёного совета Академии, утверждал, что «ни в одной нормальной аспирантуре в СССР не прилагались такие усилия, как в АОН, чтобы вытащить из аспиранта его диссертацию». Он объяснял это тем, что рекомендованный партийными органами и апробированный самим Секретариатом ЦК КПСС аспирант Академии с самого начала знает, что он «высочайше признан достойным степени кандидата наук; значит, если он её не получит, виноват может быть только его научный руководитель»27.

Впрочем, с таким обобщением можно и не вполне согласиться: высочайший уровень научных руководителей, несомненно, заботившихся о своей научной репутации, не позволяет сомневаться в их научной состоятельности. В пользу такого вывода говорят и протоколы заседания кафедры теории государства и права: там заслушивались разделы диссертаций, а также исследования в окончательном виде. Достаточно часто звучала критика работ диссертантов, выносились заключения – «в таком виде диссертация не может быть допущена к защите, нуждается в доработке»28.

Тематика кандидатских диссертаций, защищенных на кафедрах юридических наук АОН первого периода, носила политико-правовой характер. Это были исследования, посвященные совершенствованию органов Советского государства и развитию основных отраслей советского права. Диссертации по международному праву посвящались борьбе СССР за мир, международную безопасность, за справедливое разрешение территориальных споров, за права человека в рамках ООН и т.п. В позитивном ключе формулировались темы о странах народной демократии, и, напротив, критически анализировалась «агрессивная внешняя политика» западных стран.

Юридические сюжеты тесно переплетались с политологической информацией и, конечно же, содержали панегирики партии и ее вождям – В.И. Ленину, и особенно И.В. Сталину. Достаточно широко была представлена тематика борьбы с разными направлениями буржуазной юридической идеологии.

Первая защита по юридической специальности состоялась 3 ноября 1947 г. на кафедре теории государства и права АОН29. Слушатель П.Е. Недбайло, прибывший из УССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Закон в Советском государстве». После окончания учебы в АОН он стал зав. кафедрой теории государства и права в Львовском, а затем в Киевском университете; в 1956 г. защитил в Институте права им. А.Я. Вышинского (ныне – Институт государства и права РАН) докторскую диссертацию30, стал членом-корреспондентом АН УССР (1969), одним из ведущих теоретиков права в СССР.

30. См.: Недбайло П.Е. Применение советских социалистических правовых норм: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М, 1956.

В дальнейшем ежегодно на кафедре проходило до 10 защит, иногда на совместных с кафедрой международного права заседаниях. Всего за первый период своего существования (1946 - 1954) на двух кафедрах юридических наук АОН было защищено 92 кандидатских диссертации, в том числе 54 – по кафедре теории государства и права (по теории государства и права, государственному праву СССР и зарубежных стран, гражданскому, колхозному праву) и 38 – по кафедре международного права (по международному публичному и частному праву)31. Это немало, хотя по сравнению с огромным числом диссертаций, защищенных в эти же годы по истории КПСС (476), политэкономии (221) и истории СССР (179) показатели юристов смотрятся весьма скромно.

Кафедра теории государства и права АОН давала путевку в научную жизнь и открывала двери карьеры на государственной службе десяткам слушателей и аспирантов АОН. Можно назвать лишь несколько имен: И.Е. Фарбер, защитивший диссертацию на тему «Сущность и способы применения советского закона» (1951) и ставший впоследствии «патриархом» юридической науки в Саратовском юридическом институте (ныне – Саратовская академия права); И.Ф. Рябко защитил диссертацию «О роли советского права в осуществлении постепенного перехода от социализма к коммунизму» (1953), стал одним из самых авторитетных ученых юридического факультета Ростовского государственного университета (ныне – Южный федеральный университет), как и его коллега и земляк М.Н. Кулажников, защитивший диссертацию в 1954 г.32 В 1950 г. под руководством М.С. Строговича защитил диссертацию А.Я. Берченко, впоследствии руководивший кафедрой в Туркменском университете, затем в ВПШ при ЦК КПСС; в конце ХХ в. - главный консультант аппарата Конституционного Суда РФ. В 1952 г. защитила диссертацию Е.И. Аюева, работавшая после окончания АОН министром юстиции Бурят-Монгольской АССР (1955 - 1957), а затем членом Верховного суда РСФСР33.

33. См.: Аюева Е.И. Воспоминания юриста: о жизни и идеалах нашего поколения. Улан-Удэ, 2008.

Об одном из аспирантов АОН с необычной судьбой расскажу подробнее. Это Борис Евсеевич Бабицкий. В 1930 г. он окончил юрфак Белорусского университета и работал там вместе с П.Н. Галанзой, зав. кафедрой истории государства и права34. Участвовал в Великой Отечественной войне. В марте 1948 г. Бабицкий был командирован ЦК компартии Белоруссии в Академию общественных наук, где написал под научным руководством своего учителя и коллеги П.Н. Галанзы и защитил 2 мая 1949 г. кандидатскую диссертацию на тему «Буржуазно-либеральное направление в науке истории русского права». Это было одно из первых исследований по этой теме в советской юридической науке. В дальнейшем он долгое время успешно руководил кафедрой истории государства и права Белорусского государственного университета35.

35. См.: РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 1. Д. 765; см. также: Юридический факультет. История. Современность. Имена / отв. ред. С.А. Балашенко. Минск, 2004.

В духе времени. На время существования АОН пришлось много драматических событий: и возобновление волны террора, и смерть Сталина, и последующее разоблачение его культа личности, и борьба за власть между Хрущевым и остатками команды «вождя», и «оттепель», и расцвет «развитого социализма». Одним из таких эпизодов стала печально известная кампания по борьбе с «безродными космополитами», изгнание из высшей школы и иных сфер лиц еврейской национальности, усиление цензуры. В марте 1949 г. было принято постановление секретариата ЦК ВКП(б) «Об итогах партийных собраний в Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), посвященных борьбе с космополитизмом».

Это постановление было принято по записке ректора АОН А.И. Ковалевского и секретаря парткома А. Орлова от 9 марта 1949 г. («О ходе обсуждения на общем партийном собрании и заседаниях кафедр Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) редакционных статей об одной антипартийной группе театральных критиков»), направленной на имя Г.М. Маленкова36.

В записке сообщалось, что на прошедших во всех коллективах партийных собраниях наряду с осуждением интеллигентов-космополитов, работавших в сфере культуры, выступавшие критиковали также и «теоретические ошибки в работах членов кафедр Академии, связанные с отступлением от марксистско-ленинской теории, с принижением роли русской науки и культуры, с проповедью космополитизма», преклонения перед Западом37. Так, досталось ряду преподавателей АОН, которые в своих публикациях или выступлениях запятнали себя вышеназванным грехом: акад. Е.С. Варга — «за его пренебрежительное отношение к русской науке и культуре»38, акад. И.И. Минц39 и др.

38. См.: там же.

39. См.: там же. Ф. 606. Оп. 2. Д. 11. Л. 73 - 76.

Архивы хранят многочисленные обращения руководства АОН в ЦК об увольнении преподавателей, допустивших проявления «космополитизма».

Среди таковых «отступников» оказались и преподаватели кафедры теории государства и права. В письме ректората секретарю ЦК Г.М. Маленкову, больше напоминавшему донос, содержалась просьба об освобождении от работы двух членов-корреспондентов АН СССР М.С. Строговича и М.А. Аржанова, которым, как указывалось, Академия не может доверять подготовку новых теоретических кадров партии. Вина первого заключалась в том, что в своем учебнике «Уголовный процесс» он «рассматривал американский и английский суды и процесс как последовательно демократичный и ничего не писал о его реакционной сущности. Он пространно цитировал буржуазных ученых, соглашаясь с их выводами… Ничего не писал о преследовании коммунистов этими судами»40. Схожие «грубые идеологические ошибки» М.С. Строгович якобы допустил и в книге «Учение о материальной истине в уголовном процессе» (1947).

Серьезные обвинения в недооценке русского государства и права и «роли русского народа как ведущей нации в содружестве народов СССР в создании и упрочении социалистического государства» были выдвинуты и М.А. Аржанову, редактору и автору ряда глав в учебнике «Теория государства и права» (1948). Кроме того, этих ученых обвинили в высказывании космополитических взглядов.

Разумеется, их «теоретические ошибки» и высказывания были строго осуждены в марте 1948 г. на совместном заседании двух кафедр юридических наук. Естественно, последовали оргвыводы и предложения по укреплению квалифицированными преподавателями кафедр Академии общественных наук при ЦК ВКП(б).

Впрочем, с таким же энтузиазмом данные кафедры АОН включились в 1949 г. в череду мероприятий в связи с 70-летним юбилеем И.В. Сталина. Была сделана серия докладов о «выдающемся» вкладе «вождя» в развитие советской юридической науки, а также опубликованы статьи по этой «важной» проблематике.

Ликвидация юридических кафедр. На основании постановления Президиума ЦК от 3 сентября 1954 г. «О мерах по улучшению работы Академии общественных наук» объединенную юридическую кафедру ликвидировали (постановление исходило из сокращения набора в АОН и, соответственно, преподавательских кадров; на этих кафедрах аспирантов было всегда немного).

Ректор АОН Д.И. Надточеев пытался защитить объединенную кафедру права, которую планировали ликвидировать (как, кстати сказать, и кафедры истории СССР и всеобщей истории), указав в письме в ЦК от 23 января 1954 г., что «правовая наука – отстающий участок идеологического фронта, нуждающийся в укреплении его партийными кадрами»41.

В сентябре того же года новый ректор Ф.В. Константинов также пытался вступиться за кафедру права, указав в своем письме в ЦК партии, что там готовятся к защите 12 аспирантов, в том числе один из Чехословакии, что «на выходе» важная монография ученых кафедры «Дальнейшее укрепление государственного аппарата и социалистической законности – важное условие построения коммунизма в СССР»42. Увы, этих аргументов оказалось недостаточно для ЦК партии, кафедра права была ликвидирована, замечательный состав ее членов распущен.

«Ренессанс» юридической подготовки в АОН. В 1971 г., на основании Постановления Секретариата ЦК КПСС от 12 ноября 1970 г. кафедра теории государства и права в АОН была восстановлена43.

В начале 70-х годов на кафедре работали такие выдающиеся ученые-юристы, как член-корр. АН СССР Д.А. Керимов (зав. кафедрой), профессора Н.М. Кейзеров (д-р филос. наук), Н.В. Черноголовкин, А.В. Мицкевич, И.П. Ильинский, канд. юрид. наук М.П. Лебедев44.

Член-корреспондент АН СССР Д.А. Керимов (1923 - 2015)

Тогда же «взошла звезда» молодого канд. юрид. наук Г.В. Мальцева, перешедшего в АОН из Института государства и права АН СССР. Он в 1972–1976 гг. работал старшим научным сотрудником, а с 1976 г. — заместителем руководителя кафедры теории государства и права АОН.

В последующем Г.В. Мальцев станет ведущим ученым сначала «переформатированной» в 1978 г. Академии общественных наук, а затем появившихся на ее базе РАГС и РАНХиГС, будет избран членом-корреспондентом РАН (2000)45.

Член-корреспондент РАН Г.В. Мальцев (1935 - 2013)

Профессор А.В.°Мицкевич (1922 - 2005)

Профессор И.П.°Ильинский (1927 - 1993)

Профессор Н.В.Черноголовкин (1921 - 1998)

Во второй половине 70-х годов в состав кафедры влились ее питомцы, вскоре ставшие известными учеными-юристами – С.Э. Жилинский и Т.М. Шамба.

Набор. Как и в первый период жизни кафедры, в 70-е годы (после восстановления кафедры теории государства и права) практически весь ее преподавательский состав выезжал «на места», проводя работы по подысканию и приглашению на учебу в аспирантуре партийных и советских работников46. Их было, как и в 40 - 50-е годы, немного: в 1971 г. – трое (на четверых преподавателей!), в 1973 г. добавился еще один; в дальнейшем ежегодный набор составлял по 10-15 человек.

Учебная работа. В 70-е годы учебная работа стала «спокойнее», учебная тематика - более «мирной», чем в 40 - 50-е годы. Курс теории был разбит на две части: на 1-м курсе – «Общее учение о государстве» (20 час. лекций и 20 час. семинаров), на 2-м курсе - «Общее учение о праве» с такой же нагрузкой47. К примеру, курс «Общее учение о праве», разумеется, отличался от вузовского и включал актуализированную для того времени «социалистическую» проблематику:

- Сущность, содержание и форма социалистического права.

- Сущность и основные системы современного буржуазного права.

- Критика основных современных буржуазных теорий права.

- Нормативные акты как источник социалистического права. Законодательная техника.

- Правовое регулирование социалистических общественных отношений и его основные формы.

- Система социалистического права и кодификация законодательства в социалистических государствах

- Право, нравственность и правосознание в социалистическом обществе48.

Когда в 1975 г. выяснилось, что 2/3 аспирантов 1-го курса – председатели исполкомов местных советов, было решено ввести вместо курса «История политических и правовых учений» предмет «Государственное право и советское строительство»49.

«Ноу-хау» АОН, первоначально не знакомой государственным вузам, в том числе юридическим, была организация «проблемно-исследовательских групп», впоследствии замененных «проблемно-теоретическими семинарами» для аспирантов по актуальным проблемам политики и права. К примеру, в 1976 - 1977 уч./г. работали семинары: «Экономическая и социальная роль социалистического государства» (Черноголовкин), «Социальная профилактика правонарушений в развитом социалистическом обществе» (Мицкевич и Шамба); «Демократия, право, трудовой коллектив» (Мальцев)50.

На них обсуждались планы-проспекты будущих монографий и статей аспирантов, доклады по материалам будущих диссертаций и т.п.

Разумеется, после каждого съезда партии преподаватели кафедры читали аспирантам курсы лекций и проводили семинары по актуальным проблемам, получившим обсуждение на этих партийных форумах и отраженных в докладе ЦК партии. После возрождения в АОН юридической кафедры в 1971 г. «достойное место» в списках литературы для аспирантов заняли работы Л.И. Брежнева, партийные решения съездов и конференций, а также документы совещаний коммунистических и рабочих партий.

В учебном плане в конце 40-х годов появилась практика: 1 мес. - на 2-м курсе и 2 мес. – на 3-м курсе). Аспиранты государственно-правовой специализации проходили практику в высших и центральных органах государственного управления (министерствах и ведомствах). В 70-е годы стали создаваться «тематические группы» аспирантов, которые проходили практику в каком-то регионе или республике, собирали под руководством сопровождающего преподавателя – руководителя практики материалы по заданию ЦК партии или АОН, нередко далекие от юридической проблематики.

Необычным фактом работы с аспирантами-юристами было издание не только сборников их статей (это происходит и в наше время), но и коллективных (аспирантских!) монографий.

Подводя итоги описанию учебной работы, можно сказать, что АОН неуклонно двигалась от уникального партийного научно-учебного заведения в сторону вуза. Этот статус она получит в 1978 г.

Однако учебная программа аспирантов правовой специальности, часто не имевших базового юридического образования (чаще всего это были работники исполкомов и райкомов), не могла восполнить пробелы их общеюридической подготовки. Введенные для них непродолжительные курсы напоминают нынешнюю магистратуру по праву для выпускников самых разных (но не юридических!) вузов.

Диссертации. В 1970-е годы тематика диссертаций строилась вокруг политико-правовых проблем «развитого» / «зрелого» социализма, причем часто это была не чисто юридическая догматика, как у коллег из юридических вузов, а тесно увязанная с деятельностью (борьбой!) КПСС за «идеалы социализма»51. К примеру, проблематика диссертаций в первой половине 70-х годов затрагивала три направления: международная политика КПСС и внешнеполитическая деятельность Советского государства; политика и практика КПСС в области укрепления законности и правопорядка; государство и право в системе научного управления обществом52.

52. См.: там же. Д. 1430. Л. 200.

В традициях советской партийной школы тематика, связанная с критикой буржуазных правовых теорий, деятельностью буржуазного государства, по-прежнему оставалась в центре внимания молодых исследователей АОН53. Аспирантам из социалистических стран обычно давались темы, связанные с практикой государственно-правового строительства на примере их стран или в сравнении с СССР.

После возрождения в АОН правовой кафедры в течение трех лет аспиранты нового набора работали над диссертациями. Только в 1975 г. состоялись первые защиты, по сравнению с огромным числом диссертаций по экономическим, философским и историческим наукам, диссертаций по юриспруденции было совсем немного, обычно по 10-15 защит в год.

Из известных деятелей, защитивших диссертации по праву в АОН в 1975 - 1978 гг., можно назвать Т.М. Шамбу. В 1975 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему «Партийное руководство органами охраны социалистического правопорядка»54, а в 1985 г. - докторская диссертация «Демократизм советского правопорядка (проблемы теории и практики)». Т.М. Шамба долгие годы работал в АОН. Он стал одним из авторитетнейших ученых, общественных и государственных деятелей Абхазии, имел неофициальный пожизненный титул «Народный президент Абхазии».

Похожая судьба у С.Э. Жилинского, питомца АОН (защитил в 1973 г. кандидатскую диссертацию55, впоследствии стал профессором, д-ром юрид. наук, заслуженным деятелем науки РФ, долгое время входил в руководство кафедры правового обеспечения рыночной экономики Российской академии государственной службы при Президенте РФ, преемнице АОН).

В 1976 г. кандидатскую диссертацию защитил А.А. Требков56. В последующем стал известным общественным деятелем, председателем Международного союза юристов (с 1989 г.), президентом Союза юристов России (с 2000 г.). Достаточно редкими были докторские защиты сотрудников АОН. В 1977 г. состоялась защита сотрудника кафедры теории государства и права Г.В. Атаманчука57.

57. См.: там же. Д. 1439. Л. 148 - 175.

Условия работы и учебы. Академия была присоединена к самым разным «распределителям», ее сотрудники и аспиранты получили возможность делать покупки, питаться, лечиться, решать проблемы с жильем, как для партийной номенклатуры. Для аспирантов Академии были созданы хорошие условия: они жили в благоустроенном общежитии, в здании АОН получали хорошее питание в отличной столовой. Нередкими были «вечера», особенно регулярно – по поводу защит диссертаций (а это происходило в АОН весьма часто; в мае-июле почти ежедневно!). В 1969 г. после проверки в отчете, представленном в ЦК партии, в частности, указывалось: «19 сентября с.г. был проведен вечер, посвященный началу учебного года.., на котором через буфет было продано 155 бутылок коньяку, 130 бутылок вина, 8,9 кг зернистой икры и 28,4 кг красной рыбы»58.

Аспиранты АОН получали достаточно высокие по размеру стипендии, не уступавшие окладу доцента в провинциальных вузах, если было необходимо, направлялись для сбора материалов по диссертации в длительные командировки. Преподаватели АОН достаточно часто выезжали в загранкомандировки: для «обмена опытом», участия в конференциях. Их провинциальные, да и столичные коллеги могли об этом только мечтать.

Всё это совершенно нельзя сравнить с жизнью обычных аспирантов, ютившихся в те годы в переполненных общежитиях, бегавших в постную студенческую столовую, получавших небольшую стипендию и, конечно, не помышлявших о командировках59.

Выпускники АОН–1946. Первый выпуск в АОН при ЦК ВКП(б) состоялся в 1949 г.: 143 аспиранта покинули стены Академии, причем за эти три года 100 подготовили, а 48 из них успешно защитили кандидатские диссертации. Среди них было и несколько выпускников-юристов60. За период с 1946 по 1978 г. число выпускников АОН при ЦК КПСС приблизилось к цифре 5000, примерно пятая часть – зарубежные выходцы из лагеря социализма61. Это были высококвалифицированные кадры. Более 250 выпускников АОН по окончании вуза работали в аппарате ЦК КПСС и ЦК компартий союзных республик, секретарями обкомов и крайкомов партии, стали государственными деятелями62.

61. См.: там же. Оп. 1. Д. 384. Л. 13.

62. См.: 10 лет на службе России. Памятное издание / под общ. ред. В.К. Егорова. С. 50, 51.

Постановление ЦК КПСС от 2 марта 1978 г.63 прервало плавную историю Академии. Она, по сути, переживает второе рождение: ее объединяют с Высшей партийной школой и Заочной высшей партийной школой. Этому «объединенному» вузу оставляют название, ставшее к тому времени узнаваемым брендом, – Академия общественных наук при ЦК КПСС. Но это уже другая история…

Заключение

АОН стала послевоенной реинкарнацией Института красной профессуры. Подготовка в ее стенах юридических кадров (в основном для вузов, а также партийного и государственного аппарата) носила преимущественно научный характер; учебная работа оставалась до переформатирования АОН в 1978 г. весьма однобокой, не обеспечивая надлежащей подготовки для аспирантов, не имевших базового юридического образования. Что же касается защит диссертаций, то здесь аспирантов-юристов ждала почти полная гарантия успеха. Получившее мощный толчок в 1946 г. профессиональное юридическое образование64 постепенно становилось самодостаточным с точки зрения пополнения своих научно-педагогических кадров. Тем не менее применительно к ряду выпускников правовых кафедр АОН следует признать её вклад в развитие юридической науки и юридического образования в СССР, прежде всего в лице ряда её блестящих выпускников.

References

- 1. 10 years in the service of Russia. Commemorative edition / under the general editorship of V.K. Egorov. M., 2004. P. 50, 51 (in Russ.).

- 2. Ayueva E.I. Memories of a lawyer: about the life and ideals of our generation. Ulan-Ude, 2008 (in Russ.).

- 3. In the Central Committee of the CPSU(b). On the expansion and improvement of legal education in the country // Soviet State and Law. 1946. No. 11 - 12 (in Russ.).

- 4. Questions of theory and methods of ideological work. M., 1972. Issue 1 (in Russ.).

- 5. Voslensky M.S. Nomenclature. The ruling class of the Soviet Union. M., 1991. P. 327, 328 (in Russ.).

- 6. From the history of personnel training in party educational institutions. M., 1982. P. 42 (in Russ.).

- 7. Illarionova T.S. The university and the authorities: some aspects of the interaction of the AON under the Central Committee of the CPSU with the leaders of the Communist Party // State Administration and Development of Russia. Designing the future: collection of articles of the International Conference-sessions. M., 2022. Vol. 1. P. 232, 233 (in Russ.).

- 8. The historical experience of the CPSU in the training of party and state personnel in higher party educational institutions. M., 1989. Ch. I–II (in Russ.).

- 9. Candidate’s dissertations defended in the AON at the Central Committee of the CPSU(b) in 1947 - 1950. M., 1951. P. 86–90 (in Russ.).

- 10. Candidate’s dissertations defended in the AON at the Central Committee of the CPSU(b) in 1951 - 1955. M., 1956. P. 100–103 (in Russ.).

- 11. Kleandrov M.I., Krotkova N.V. We are 95 years old // State and Law. 2022. No. 2. P. 11 - 14. DOI: 10.31857/S102694520018751-7 (in Russ.).

- 12. Kondakova N.I. Academy of Social Sciences under the Central Committee of the CPSU in 1978 - 1991 // Russian statehood: history and modernity: collection of scientific articles, 2007 (in Russ.).

- 13. Korolev A.M. Some issues of training and retraining Party cadres // Questions of the history of the CPSU. 1988. No. 1. P. 3 - 14 (in Russ.).

- 14. The Communist Party of the Soviet Union in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee (1898 - 1986). Vol. 11. 1966 - 1970. 9th ed., add. and rev. M., 1986. P. 237 - 251; vol. 13. 1976 - 1980. P. 235–237 (in Russ.).

- 15. The CPSU in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee. M., 1971. Vol. 6. P. 162 - 172 (in Russ.).

- 16. Krakovskiy K.P. “Forgotten” Law University (Institute of the Red Professorship soviet construction and law. 1931 – 1938) // State and Law. 2022. No. 3. P. 173–185 (in Russ.).

- 17. Krivoy V.I. Man and labor. Minsk, 2020. P. 20, 21 (in Russ.).

- 18. Krotkova N.V. Journal “State and Law – 85 years” // State and Law. 2012. No. 4. P. 14, 15 (in Russ.).

- 19. Leonova L.S. The historical experience of the CPSU in training party cadres in party educational institutions. 1917 - 1975. M., 1979 (in Russ.).

- 20. Mushtakov Yu. I. The experience of the CPSU in training senior party and state personnel of the highest qualification at the Academy of Social Sciences under the Central Committee of the CPSU (1946 - 1978): dis. ... Candidate of Historical Sciences. M., 1982. P. 94 (in Russ.).

- 21. Nedbaylo P.E. Application of Soviet socialist legal norms: abstract ... Doctor of Law. M, 1956 (in Russ.).

- 22. On measures to implement the resolution of the Central Committee of the CPSU(b) of October 5, 1946 “On the expansion and improvement of legal education in the country”: Order of the Minister of Higher Education of the USSR of November 5, 1946. No. 614 // Soviet State and Law. 1947. No. 1. P. 73 - 75 (in Russ.).

- 23. Plan of preparation of graduate students of the Academy of Social Sciences at the Central Committee of the CPSU(b). M., 1948 (in Russ.).

- 24. Sverdlovtsev M.B. Training of theoretical cadres of the CPSU // Questions of the history of the CPSU. 1972. No. 1 (in Russ.).

- 25. Handbook of a party worker. M., 1957. Issue 1. P. 410–415 (in Russ.).

- 26. Faculty of Law. History. Modernity. Names / ed. by S.A. Balashenko. Minsk, 2004 (in Russ.).

2. См.: РГАСПИ. Ф. 77. Оп. 3 Д. 29. Л. 4 - 5.