- Код статьи

- S086960630006040-3-1

- DOI

- 10.31857/S086960630006040-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 26-39

- Аннотация

В процессе изучения “киммерийско-скифских” захоронений Закавказья выяснилось, что аналогии многим закрытым археологическим комплексам, наделенным киммерийско-скифскими признаками и датируемым концом VIII – VI в. до н.э., можно иногда найти в погребальных комплексах конца II – начала I тыс. до н.э. Для устранения данного противоречия, присутствующего в вопросе синхронизации упомянутых комплексов, нужно обратиться к датировке тех археологических памятников, которые принимаются как ранние, но по своему устройству, погребальным ритуалам или типологическому составу инвентаря однородны с погребальными комплексами киммерийско-скифской культурной общности. Аналогичные уточнения производились в трудах Б.А. Куфтина, А.А. Иессена, А.И. Тереножкина, Ю.Н. Воронова, М.Н. Погребовой, где подчеркивалась необходимость “омолaживания” возраста ряда закрытых комплексов, приписываемых эпохе раннего железа. В статье обсуждается и ряд других погребальных комплексов железного века, которым также приписывается более ранний возраст: принятая для них хронология ныне подлежит изменению, а их культурная принадлежность нуждается в уточнении. Отмечается, что подобной путанице в вопросах датировки способствуют отсутствие научных публикаций на должном уровне, случаи неполного представления археологических комплексов в научных изданиях (неполное описание, описание без иллюстраций и т.д.). Автор также обращает внимание на несовершенность применения принятых методов датировки, когда в условиях синхронного существования в каком-либо регионе двух и более археологических культур какой-либо археологический комплекс датируется без уточнения его культурной принадлежности.

- Ключевые слова

- археологический комплекс, датировка, железный век, Закавказье, киммерийско-скифские захоронения

- Дата публикации

- 23.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 953

Аналогии многих погребальных комплексов, наделенных киммерийско-скифскими признаками и датируемых концом VIII – VI в. до н.э., можно иногда найти в закрытых археологических комплексах конца II – начала I тыс. до н.э. Для устранения данного противоречия, присутствующего в вопросе синхронизации упомянутых комплексов, нужно обратиться к датировке тех археологических памятников, которые принимаются как ранние, но по своему устройству, погребальным ритуалам или типологическому составу инвентаря однородны с погребальными комплексами киммерийско-скифской культурной общности1. Аналогичные уточнения производились ранее в трудах Б.А. Куфтина, А.А. Иессена, А.И. Тереножкина, Ю.Н. Воронова, М.Н. Погребовой, в которых подчеркивалась необходимость “омолaживания” возраста ряда закрытых комплексов, приписываемых к эпохе раннего железа.

В свое время Б.А. Куфтин заметил, что ящичные погребения, открытые Ф. Реймерсом и Н. Квезерели близ Дманиси, Г. Ниорадзе датировал X–IX вв. до н.э. “без всякой аргументации”. По его мнению, инвентарь могилы № 2 этого могильника совпадает с инвентарем младшей группы погребений Лалвара, раскопанных Ж. де Морганом (Куфтин, 1941. С. 49). Таким образом, Б.А. Куфтин синхронизировал погребение № 2 близ Дманиси с младшей группой погребальных комплексов Лалвара, доказывая, что в действительности оно на триста лет моложе, чем считалось ранее.

По мнению С.М. Казиева, богатые курганы Мингечаура являлись “могилами племенных вождей, знати и жрецов эпохи конца бронзового и начала железного века” (1949. С. 19). Авторами монографии “Древний Мингечаур” эти курганы обобщенно датировались XI–IX веками до н.э. В частности, курган II датируется “концом XI и началом X вв. до н.э.” (Асланов и др., 1959. С. 121). По мнению авторов, ни одно из обсуждаемых ими погребений не является скифским. Они предполагали, что С.М. Казиев, в частности, ошибся с датировкой бронзового пояса с изображениями коней и его нужно датировать более ранним временем. Топоры-тесла приблизительно датируются “в пределах XIII–XI вв. до н.э.”, хотя один из них был обнаружен в I кургане, значительная часть артефактов которого была изготовлена из железа, а сам курган отнесен авторами к X–IX вв. до н.э. Считается, что железный серповидный нож, найденный в основной камере II кургана, оставлен грабителями (Асланов и др., 1959. С. 76, 83, 96). Некоторые исследователи, десятилетия спустя, считали III и IV курганы Мингечаура памятниками конца II – начала I тыс. до н.э. (Есаян, Погребова, 1980. С. 80). Однако уже в 1965 г. вышла в свет статья А.А. Иессена, в которой автор поставил вопрос о пересмотре ранней датировки курганов Мингечаура. Опираясь на результаты раскопок “Малого кургана” в Мильской степи, он пришел к выводу о том, что параллели с находками, происходящими из богатых курганов Мингечаура, присутствуют в составе инвентаря Малого кургана. Так как инвентарь последнего был наделен рядом очевидных поздних признаков (бронзовые и железные наконечники стрел скифского типа, псалии с круглыми шляпками на обоих концах, обломки железных ножей и втульчатого наконечника копья), то сам Малый курган был отнесен ко второй половине VII в. до н.э. (Иессен, 1965. С. 27–30). Его нужно считать одним из опорных комплексов, с помощью которых можно датировать не только курганы Мингечаура, но и многие другие памятники скифской культуры.

Коллекции из Малаклю, в том числе и находки из пункта 10, были суммарно отнесены Б.А. Куфтиным к концу первой четверти I тыс. до н.э. (1944. С. 16), т.е. к 70-м годам VIII в. до н.э. А.А. Мартиросян считает “колумбарий” памятником раннеурартского периода, по-видимому, имея в виду первую половину VIII в. до н.э. (1954. С. 123). По мнению Ю.Н. Воронова, значительная часть предметов погребения № 10 относится к VII в. до н.э. (1980. С. 202, 203). Что касается конической бляшки, входящей в состав инвентаря данного погребения, то для ее аналогов из ряда комплексов Абхазии теперь предложена датировка в пределах второй половины VIII – первой половины VII в. до н.э. (Скаков, Эрлих, 2005. С. 219). Мы считаем, что погребение № 10 из Малаклю можно датировать второй четвертью VII в. до н.э.

Погребение № 1 Кармир-Блура, выявленное в 1954 г., отнесено А.А. Мартиросяном к началу I тыс. до н.э. (1961. С. 57–59. Рис. 26). П.С. Аветисян в 2009 г. пересмотрел эту датировку и нашел, что упомянутое захоронение было произведено в пределах VII в. до н.э. (Avetisyan, 2009. P. 68). Однако последствия этого хронологического изменения могут касаться и других памятников, в частности, тех закрытых комплексов Джархеча, на идентичность инвентаря которых с инвентарем обсуждаемого погребения указал А.А. Мартиросян.

Н.Г. Енгибарян в 1991 г. датировала погребение № 18 Норатуса VIII–VII вв. до н.э. (С. 67). В 2014 г. она пересмотрела свою точку зрения и предложила новую датировку для того же погребения – VII – первая половина VI в. до н.э. (Енгибарян, 2014а. С. 17).

Кроме упомянутых погребений, есть некоторые погребальные комплексы, датировки которых хотя впоследствии и претерпевали изменения, но вопрос пересмотра их хронологии вновь назрел.

Погребение № 5 с. Чинари (№ 91 Кара-булака) раскопал А.А. Ивановский в 1896 г. Он полагал, что раскопанные им погребения относятся к концу бронзового века, так как “изредка в бронзовый инвентарь могил начинают вторгаться грубые железные изделия” (Ивановский, 1888–1916. С. 85, 151, 164, 170). Естественно, не имеет смысла рассматривать предложенную автором раскопок хронологию согласно критериям современной науки. Но и не лишне отметить, что обсуждаемый археологический комплекс через 80 лет после раскопок был датирован концом II – началом I тыс. до н.э. (Есаян, Погребова, 1980. С. 80). Между тем из числа примерно полутора сотен погребений этот закрытый комплекс количеством выделенных нами скифских признаков2 уступает только двум захоронениям из Карчахпюра. В частности, в погребении № 5 с. Чинари один из покойников был похоронен на спине в вытянутом положении, а среди погребального инвентаря нашли место три бронзовые пики.

Ходжалинские курганы № 11 и 20 (с каменными насыпями) отнесены к VIII–VII вв. до н.э. (Кушнарева, 1970. С. 122). Впоследствии Г.Е. Арешян, пересмотрев хронологию, получившую одобрение со стороны К.Х. Кушнаревой, предложил датировать курган № 11 временем более ранним, чем 1000 г. до н.э., а курган № 20 – в пределах XII–IX вв. до н.э. В частности, было подчеркнуто то обстоятельство, что в составе погребального инвентаря ходжалинского кургана № 20 присутствует бронзовый плоский топорик, а в кургане № 11 – бронзовая ажурная подвеска в виде фигурки птицы. Эти вещи, якобы, делают невозможным датировку упомянутых комплексов более поздним временем (Арешян, 1974. С. 202, 203)3. Между тем известно, что бронзовые ажурные подвески в виде фигурки птицы обнаружены в погребениях № 1 с. Куйбышев (датируется концом VIII–VII вв. до н.э.) (Хнкикян, 1987. С. 79, 81, 83. Табл. I, 6), № 3 могильника “Бинатех” с. Хнацах (Хнкикян, 1988. С. 234, 237. Таб. I, 9; Xnkikyan, 2002. P. 77, 91, 96, 251. Pl. XC, 6), а в погребении № 3 Астхадзора фигурка птицы встречается с наконечником стрелы скифского типа (Енгибарян, 2014б. Табл. 114, 1). Что касается плоских топориков, то они встречаются в таких киммерийско-скифских закрытых комплексах Закавказья, как погребения Ехегнадзора (Есаян, Хнкикян, 1990. С. 37, 41. Табл. II, 3; Xnkikyan, 2002. P. 95. Pl. XCIV, 17), № 56 Лори-Берда (Деведжян, 1991. С. 40), № 56 Гетабека, № 5 Чинари (Ивановский, 1888–1916. С. 128, 162. Табл. IV, 6; XVI, 7), I курган Мингечаура (Асланов и др., 1959. С. 92, 177. Табл. XXX-VIII, 1). В указанное время плоские топорики бытуют и на Северном Кавказе, в Поднепровье и в других регионах (Ivantchik, 2001. S. 215. Abb. 106; 37; Крупнов, 1958. С. 185. Рис. 5).

Бешташенские грунтовые погребения Б.А. Куфтин отнес к эпохе поздней бронзы и первого появления железа, считая границу XII–XI вв. до н.э. нижним хронологическим пределом датировки этих могил. По его мнению, инвентарь указанных погребений близок инвентарю карабулахского кургана № 91 (Куфтин, 1941. С. 65, 70), т.е. кургана № 5 с. Чинари. Г.Е. Арешян несколько удревняет хронологию, предложенную Б.А. Куфтиным, считая достаточно убедительной датировку бешташенского погребения № 18 XII в. до н.э. (1974. С. 199, 200. Рис. 3). По мнению А.Ю. Скакова, датировка погребения № 18 из Бешташени пока является спорной (2005. С. 17). Прежде нами уже было отмечено, что датировка бешташенского грунтового погребения № 18 не имеет достаточного обоснования (Туманян, 1997. С. 21). Состав инвентаря упомянутой могилы – железный кинжал, булавка с вытянуто пирамидальной головкой, булава, золотые украшения (Куфтин, 1941. С. 74. Рис. 84, 4, 5), двуручные кувшины с выпуклым корпусом и суженным горлом и т.д. – типологически идентичен инвентарю погребений со скифскими признаками. Особенно характерно присутствие в этом археологическом закрытом комплексе кубка с удлиненной ручкой, наличествовавшего и в другом грунтовом погребении того же могильника (Куфтин, 1941. С. 337. Табл. LI, 4). Сосуды с подобными ручками (иногда наделенными шишкой) обнаружены в погребениях № 73 Варденика (бассейн оз. Севан) (Ивановский, 1888–1916. С. 140. Табл. X, 20), № 6 Воскеаска (Ширак) (Петросян, 1989. Табл. 68, 1), Плависмани (Грузия) (Ниорадзе, 1947. С. 7, 32, 33. Рис. 6, а; 19, а), в детском погребении кургана № 22 у Ладожской станицы (Иессен, Пиотровский, 1940. С. 39. Табл. XV, 4). Такая форма ручки характерна для керамики из погребений Поднепровья скифского времени (Константиновка, Журовка, Перепетовка) (Либеров, 1954. Табл. I, 57, 58, 60, 62, 63, 69), для сосудов скифских комплексов VII–VI вв. до н.э. Каневщины (Бобрица, Берестняги) (Ковпаненко, 1971. С. 119. Рис. 2, 11–14)4.

Одно из погребений Спандаряна (Кулиджан), на основании найденных там артефактов, отнесено к 1100–900 гг., т.е. XI–X вв. до н.э. Наличие двуручных кувшинов со вздутым корпусом в составе погребального инвентаря послужило основанием для Г.Е. Арешяна, чтобы данный тип сосудов в катакомбах № 48 и 89 Артика датировать XII в. до н.э., не исключая возможности “незначительного удревнения этой даты”. В обсуждаемом погребении были найдены удила, состоявшие из двух частей, соединявшиеся между собой кожей (Арешян, 1974. С. 195–198. Рис. 2). По этому признаку погребение Спандаряна, скорее всего, было бы уместно сравнивать с катакомбой № 218 Артика, где также обнаружены удила с двумя витыми стержнями, соединявшимися ремнем. Аналогичные удила происходят из гетабекского погребения № 56. По мнению А.А. Ивановского, конечные маленькие петли витых бронзовых стержней соединялись с помощью кожи (1888–1916. С. 128. Табл. VII, 3, 6). Что касается двуручных кувшинов со вздутым туловом, то аналогичные сосуды известны также из артикских катакомб № 218, 221, 223, 420 (Хачатрян, 1975. С. 236. Рис. 150; 1979. С. 199)5 . По мнению Т.С. Хачатряна, упомянутое погребение Спандаряна увязывается с комплексами третьей группы Артика и с теми комплексами Гюмри, которые относятся к начальным векам I тыс. до н.э. (1975. С. 23, 24. Рис. 6). Как можно видеть, Т.С. Хачатрян сделал еще один шаг вперед, сопоставив удила из артикской катакомбы № 218 с аналогичным артефактом из гюмрийского погребения № 8 (1975. С. 236, 237), а этот последний комплекс А.А. Мартиросян отнес к эпохе широкого освоения железа и датировал VII–VI вв. до н.э. (1954. С. 110–112. Рис. 45, 1–11; Мартиросян, 1964. С. 283, 284). Кстати, двуручные кувшины со вздутым корпусом в спандарянском погребении сочетаются с узкогорлым кувшином с петлевидной ручкой точно так же, как и в гюмрийском погребении № 8 и артикской катакомбе № 223, где присутствуют сложенные из бронзовых и железных прутов браслеты, характерные для комплексов эпохи широкого освоения железа (Хачатрян, 1974. Рис. 15; 1975. С. 240, 241. Рис. 153, 154; Хачатрян, 1979. С. 202, 203). П.С. Аветисян и Р.С. Бадалян датировали катакомбу № 223 Артика IX в. до н.э., а погребение Спандаряна – XI в. до н.э. (Аветисян, Бадалян, 1996. С. 7).

Один из погребальных комлексов Астхадзора А.О. Мнацаканян отнес к IX–VIII вв. до н.э. (Мнацаканян, Тирацян, 1961. С. 71). Упомянутую группу погребений А.А. Мартиросян датировал VIII в. до н.э., по-видимому, первоначально не исключая и возможности незначительного удревнения ее нижней хронологической границы (1956. С. 76, 78–80; Мартиросян, 1964. С. 224, 225). Т.С. Хачатрян рассматривал два комплекса из этой группы погребений в хронологических границах IX–VIII вв. до н.э. (1957. С. 95; 1959а. С. 109), одновременно выделяя курган № 3 и датируя VII–VI вв. до н.э., так как раскопками последнего были выявлены кривые железные ножи и наконечник стрелы скифского типа (Хачатрян, 1959б. С. 224, 225. Рис. 54). М.Н. Погребова датировала астхадзорский курган № 3 VI в. до н.э. (1984. С. 219). Н.Г. Енгибарян датировала астхадзорское погребение № 1 второй половиной VIII в. до н.э., а погребения № 2 и 3 – VII – первой половиной VI в. до н.э. (2014а. С. 17). Мы согласны с последней датировкой, но убеждены, что она касается и погребения № 1. Астхадзорские погребальные комплексы № 1–3 однородны в культурном аспекте и хронологически близки друг другу.

Обнаруженное раскопками Кармир-Блура 1956 г. погребение № 3 А.А. Мартиросян отнес к культуре доурартского населения края и датировал VIII–VII вв. до н.э. (1961. С. 63–67. Рис. 29а–29г). П.С. Аветисян в 2009 г. “удревнил” эту хронологию. По составленной им хронологической шкале данное погребение было произведено в промежутке времени, ограниченном второй четвертью IX – первой четвертью VIII в. до н.э. (Avetisyan, 2009. P. 68). Интересно, что, по мнению самого А.А. Мартиросяна, аналогии присутствующего в составе инвентаря этого археологического комплекса горшка с ребристой поверхностью, с двумя треугольными ручками и остроконечной крышкой встречаются “во всех могильниках позднеурартского времени и в урартских жилищах города Тейшебаини, относящихся к VII–VI вв. до н.э.”6 . От себя добавлю, что аналогии каннелированного кубка с зооморфным оформлением ручки можно найти в IV (скифском. – Г.Т.) кургане Мингечаура (Асланов и др., 1959. С. 111. Табл. XLI, 4, 5). Очевидно, что если бы А.А. Мартиросян в качестве критерия для датировки рассмотрел сечение временных интервалов VIII–VII и VII–VI вв. до н.э., то получил бы только VII в до н.э., а если бы взял сумму этих интервалов, то получил бы VIII–VI вв. до н.э. Остается непонятным, как в таком случае возник временной интервал датировки погребения № 3 Кармир-блура – VIII–VII вв. до н.э.? По А.А. Мартиросяну, обсуждаемое погребение было бы возможным датировать IX–VIII вв. до н.э., если в нем не оказались бусы, относящиеся к VIII–VII вв. до н.э. (1961. С. 63). Если для такой датировки служили основанием лишь бусы, то нужно заметить, что на с. 65 той же книги пастовые бусы “в виде домино” отнесены к VIII–VI вв. до н.э. В этом случае не ясно, почему при датировке погребения игнорируется VI в. до н.э.? Странно и то обстоятельство, что А.А. Мартиросян в своем фундаментальном труде датирует погребение № 5 Норатуса концом IX – VIII в. до н.э., а погребение № 11 того же могильника – концом X – IX в. до н.э., хотя в обоих погребениях имеются бусы в виде домино (1964. С. 193, 196, 201, 209, 210).

Наконец, есть и другие погребения, по отношению к которым вопросы уточнения культурной принадлежности и изменения датировок давно назрели в связи с археологическими открытиями последних лет и переосмыслением историко-археологических проблем. Некоторые археологические комплексы, раскопанные в последние годы, также нуждаются в изменении датировок.

Например, в местности “Казачий пост” г. Гюмри в 1931 г. было раскопано погребение № 4, которое А.А. Мартиросян датировал VIII в. до н.э. (1964. С. 211). Между тем, прежде он отметил сходность этого комплекса с инвентарем гюмрийского погребения № 10, которое, по его же мнению, имеет более позднюю хронологию (1954. С. 114).

Воскеаскские катакомбы в совокупности отнесены к IX–VIII вв. до н.э. В них обнаружены ладьевидно обработанные камни, аналогии которых встречаются в погребениях Ширакавана и Карчахбюра. В то же время, в воскеаскской катакомбе № 7 засвидетельствовано наличие переносного очага, редкого для керамических коллекций Армении (Петросян, 1989. С. 69, 70, 77). Переносной очаг такого типа, в частности, присутствует в одном из погребальных комплексов Ванадзора, речь о котором пойдет ниже.

Дело в том, что в погребениях № 67 Ширакавана и 23 Карчахбюра были найдены ладьевидные камни, один из которых датируется VII–VI вв. до н.э., а другой – второй половиной VI в. до н.э. (Хнкикян, 1999. С. 20–22; Торосян и др., 2002. С. 128; Енгибарян, 2014б. С. 18). Характерно, что по числу выделенных нами скифских признаков этот последний закрытый комплекс уступает только погребению № 28 Карчахбюра.

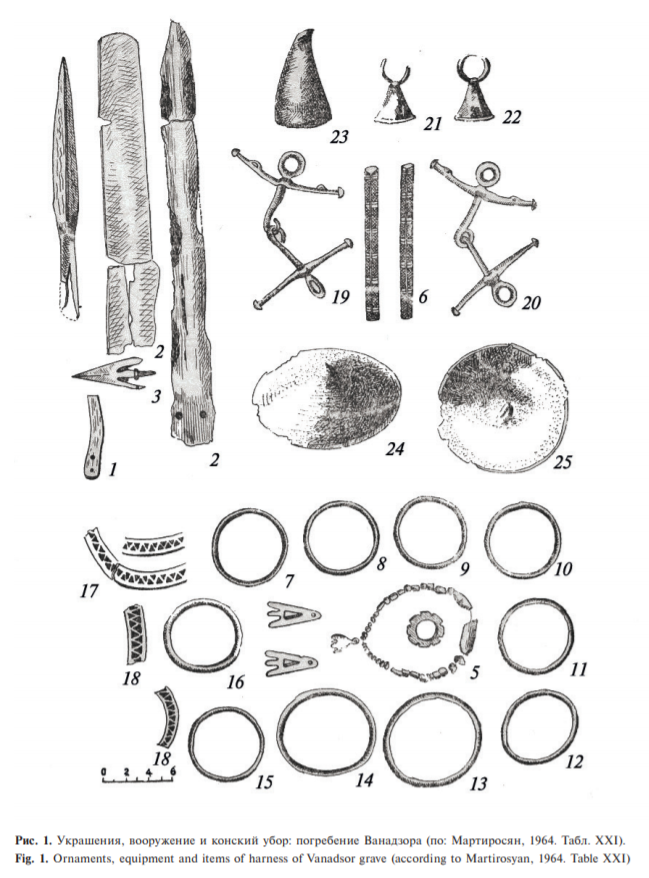

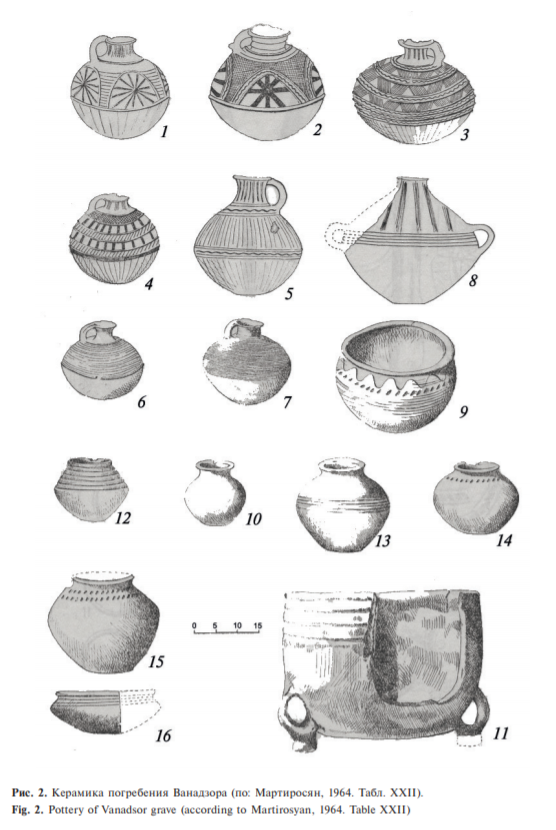

Каменный ящик, открытый в Ванадзоре (на территории бывшего села Жданово) в 1961 г. (рис. 1; 2), где найден один из переносных очагов упомянутого типа, был датирован VIII в. до н.э. (Мартиросян, 1964. С. 219). Вопрос в том, что именно это погребение сегодня нуждается в передатировке. В частности, обнаруженные здесь одноручные кувшины имеют свои близкие параллели в закрытых комплексах Ахталы (Morgan, 1989. P. 148, 149. Fig. 154) и Головино (Мнацаканян, 1959. С. 39, 40. Рис. 19).

Кромлех № 1 и погребение № 3 Айраванка, по мнению Т.С. Хачатряна, принадлежат раннеурартскому периоду. Была подчеркнута аналогичность их инвентаря, они оба были датированы IX–VIII вв. до н.э. (Хачатрян, 1957. С. 93, 95, 101). Считаем, что обсуждаемые погребения являются “продуктами” киммерийско-скифской культурной общности. Первое из них наделено пятью киммерийско-скифскими признаками, выделенными нами, во втором число этих признаков равняется семи.

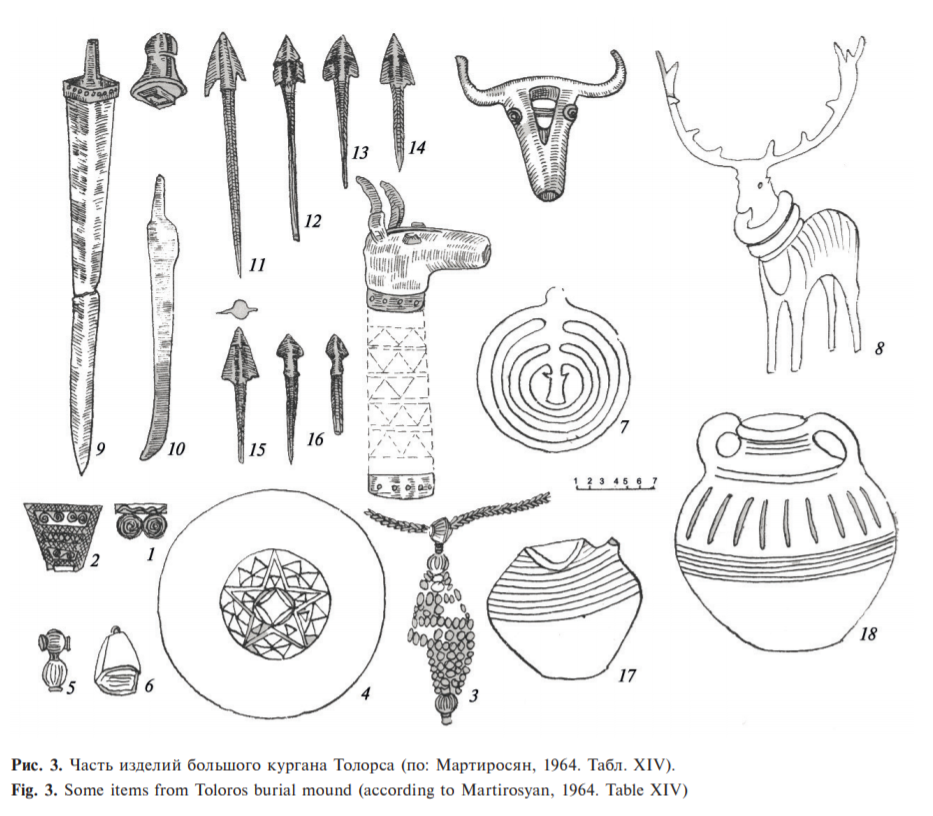

Большой курган Толорса был обнаружен случайно во время земляных работ, после чего А.О. Мнацаканяном были произведены контрольные раскопки. На основании сопровождающего инвентаря (рис. 3) большой курган Толорса приписывался к культуре Армении начала I тыс. (Мнацаканян, 1954. С. 104). Но присутствие в составе погребального инвентаря кинжалов севано-карабахского типа, хозяйственных ножей с загнутыми концами, золотых украшений лорибердского типа и других предметов подсказывает, что происхождение этого комплекса связано с другой культурой, более поздней эпохи. В частности, керамические сосуды аналогичные двуручному сосуду из кургана Толорса, можно увидеть в одном из скифских курганов Мингечаура (Асланов и др., 1959. Табл. XLII), в погребении № 3 Куйбышева (Хнкикян, 1987. С. 79, 82. Tабл. II, 20), в кургане № 2 Паташара (Лалаян, 1906. С. 7. Рис. 1) и т.д.

Погребение № 311 Карашамба было раскопано в 2010 г., а статья о раскопках опубликована в 2014 г. Л. Петросян датирует это погребение VIII–VII вв. до н.э. Интересно то, что параллели трех сосудов (чаши с зооморфной ручкой, кувшина с птицеголовой ручкой и одноручного кубка) автор в основном ищет в керамических коллекциях VII–VI вв. до н.э., а типологические аналогии втульчатых копий – в комплексах VIII–VI вв. до н.э. (Петросян, 2014. С. 286–290. Табл. III, 1, 2; IV, 2, 4, 5). Тогда остается непонятным, на каких принципах датировки игнорируется VI в. до н.э.? Кстати, в условиях отсутствия рисунка нужно было хотя бы отметить также присутствие двуручного кувшина со вздутым туловом в составе инвентаря данного погребения, потому что сосуды этого типа в комплексах VII–VI вв. до н.э. встречаются вместе с узкогорлыми кувшинами с петельчатой ручкой. Именно такой факт констатирован и в этом комплексе.

В автореферате диссертации Н.Г. Енгибарян погребение № 6 Айраванка считается одним из самых поздних проявлений “доурартских” комплексов и датируется IX – первой половиной VIII в. В то же время отмечается, что это погребение представлено инвентарем, характерным для комплексов XI–IX вв. до н.э. Между тем, параллели обсуждаемой коллекции находятся в комплексах VII–VI вв. до н.э. Так, инвентарь погребения № 6 Айраванка и по составу, и по типологии, проявляет очевидное сходство с инвентарем погребений № 3 и 6 Арташавана (Аветисян и др., 1998. С. 215. Табл. 5, 1, 3, 5; 12, 4, 5, 19)7, № 6 и 9 Гюмри (Мартиросян, 1954. С. 109, 112. Рис. 44, 2, 5, 7; 45, 11, 17), № 2 Аржиса (Хнкикян, 1993. Табл. XCIX, 6, 7, 10, 11. C. 16, 17)8 и т.д. В частности, керамическая коллекция очень хорошо сопоставляется с соответствующими коллекциями Малого кургана Мильской степи (Иессен, 1965. С. 26. Рис. 8, 3; 9) и катакомбы № 5 Воскеаска (Петросян, 1989. Таб. 67, 1, 3, 7).

Даже беглого взгляда на приведенные факты достаточно, чтобы понять, что, за исключением погребений Ходжалы и Кармир-блура, датировки других закрытых комплексов, обсуждаемых в настоящей статье, имеют тенденцию к омолаживанию. Как видим, необходимость омолаживания ряда закрытых комплексов Армянского нагорья, считавшихся раннежелезными, была подчеркнута в трудах Б.А. Куфтина, А.А. Иессена, Ю.Н. Воронова, М.Н. Погребовой.

Но, с другой стороны, нельзя согласиться с теми исследователями, которые считают, что рубежом эпох бронзы и железа в Закавказье является VII в. до н.э. (Тереножкин, 1971. С. 80, 81, 83). Интересно, что данное заключение делается на основе изучения артефактов, известных из Мингечаурских погребений, погребения № 48 Гетабека и других археологических памятников, которые, по утверждению самого автора, принадлежат к скифской культуре, т.е. для Закавказья являются привозными. По мнению М.Н. Погребовой “VIII – первая половина VII вв. до н.э. – заключительный этап эпохи поздней бронзы/раннего железа на Южном Кавказе…” (2011. С. 208). Идентичную ошибку допускают Е.В. Черненко и С.В. Махортых, в рецензии книги С.А. Есаяна и М.Н. Погребовой “Скифские памятники Закавказья”. По их мнению, в данном исследовании решены многие вопросы археологии Закавказья “начала раннего железного века” (Черненко, Махортых, 1986. С. 226).

Странным образом предается забвению существенное обстоятельство, что до проникновения скифской культуры общество Армянского нагорья уже вступило в ту фазу своего развития, которое в исторической науке именуется эпохой государственных образований, а в археологии – эпохой широкого освоения железа. Датировка эпохи раннего железа последними веками II – первыми столетиями I тыс. является не археологическим мифом “об особо глубокой древности начала железного века на данной территории”, по мнению некоторых исследователей (Тереножкин, 1971. С. 83; Воронов, 1980. С. 218), а достоверной научной действительностью. В IX–VIII вв. до н.э. в Армении был осуществлен устойчивый переход к железной индустрии (Мартиросян, 1956. С. 83). С этим фактом должны считаться особенно те исследователи, которые пробуют игнорировать существование киммерийско-скифской культурной общности в ряду археологических культур Армении VII–VI вв. до н.э. Любой исследователь, который не будет считаться с присутствием привозного культурного пласта в этом регионе, неизбежно придет к противоречию, так как вынужден будет признать, что в VII–VI вв. до н.э., т.е. в эпоху государственных образований или широкого освоения железа на Армянском нагорье одновременно продолжалась и эпоха бронзы.

Указывалось, что подобной путанице в вопросах датировки способствуют отсутствие научных публикаций на должном уровне и научная недобросовестность, когда обсуждаемые комплексы представляются к изданию не полностью. Мы отметили бы также несовершенность применения методов датировки. Частично – это следствие неполноценных публикаций (например, отсутствия рисунков). Но даже при этом можно было бы избежать серьезных промахов, если бы предметом обсуждения был весь археологический комплекс полностью – со всеми своими составляющими, а не только сопровождающий материал или даже часть его (когда основанием для датировки погребального комплекса являются только керамические сосуды, оружие или предметы украшения). Не говоря уже о распространенной практике отыскивания параллелей отдельных предметов. В этом случае игнорируется основное – проблема культурной принадлежности. Руководствуясь упомянутым методом, в лучшем случае можно выяснить временной интервал образования данного археологического комплекса, а не его культурную принадлежность. Возникает вопрос: в условиях синхронного существования двух или более археологических культур в каком-либо регионе имеет ли смысл датировать некий археологический комплекс с помощью сравнительно-типологического метода, без уточнения его культурной принадлежности? Приведенные многочисленные примеры показывают, что основанная на типологии любая относительная хронология всегда будет нуждаться в уточнении, если в обсуждаемом регионе четко не разделены археологические культуры данной эпохи. Вообще, нам кажется верным теоретическое положение, что культура первична, а типы вторичны. Для выделения культурных типов, нужно исходить из конкретной археологической культуры (Клейн, 1991. С. 121, 243, 244).

По-видимому, нужно отказаться от принципа усреднения, который иногда находит место как в текущих отчетах, так и в научных исследованиях. Археолог, отмечая нижние и верхние хронологические границы возможного существования какого-то закрытого археологического комплекса, выбирает их среднеарифметическое значение как вероятный временной отрезок образования этого комплекса. Таким образом, мера возможной ошибки уменьшается, так как середина отрезка находится на равных расстояниях от его концов. В этом случае, однако, игнорируется то обстоятельство, что в неповрежденных закрытых комплексах ранние артефакты могут совмещаться с более поздними коллекциями, а предметы, имеющие позднюю датировку, не могут появляться в ранних коллекциях. Например, печать X–IX вв. может находиться в закрытом комплексе скифского типа, а скифские наконечники стрел или удила со стременовидными концами не могут присутствовать в нетронутых закрытых комплексах X–IX вв. Поэтому для неповрежденных закрытых комплексов датирующими должны быть предметы или факты, имеющие позднюю хронологию.

Библиография

- 1. Аветисян П., Бадалян Р. О вопросах периодизации и хронологии погребальных комплексов hОрома // ИПАИ. 1996. С. 68 (на арм. яз.).

- 2. Аветисян П., Енгибарян Н., Саргисян Г. Нововыявленные археологические памятники Армении (Арташаванский некрополь) // hAндес амсоря. 1998. С. 193–248 (на арм. яз.).

- 3. Арешян Г.Е. О раннем этапе освоения железа в Армении и на Южном Кавказе // Историко-филологический журнал. 1974. № 2. С. 192– 212.

- 4. Асланов Г.М., Ваидов Р.М., Ионе Г.И. Древний Мингечаур: Эпоха энеолита и бронзы. Баку: Изд-во АН Аз. ССР, 1959. 191 с.

- 5. Воронов Ю.Н. О хронологических связях киммерийско-скифской и колхидской культур // Скифия и Кавказ: сб. научн. тр. / Ред. А.Н. Тереножкин. Киев: “Наукова Думка”, 1980. С. 200–218.

- 6. Деведжян С.Г. Результаты раскопок Лори-Берда в 1989–1990 гг. // ИПАИ. 1991. С. 40, 41 (на арм. яз.).

- 7. Енгибарян Н.Г. Урартские погребения из Норатуса // ИПАИ. 1991. С. 66–69 (на арм. яз.).

- 8. Енгибарян Н.Г. Культура бассейна озера Севан в VIII–VI вв. до н.э. (по данным погребальных комплексов): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ереван: НАН РА, 2014а. 27 с. (на арм. яз.).

- 9. Енгибарян Н.Г. Культура бассейна озера Севан в VIII–VI вв. до н.э. (по данным погребальных комплексов): дис. … канд. ист. наук. Ереван: ИАЭ НАН РА, 2014б. 208 с. (на арм. яз.).

- 10. Есаян С., Погребова М. Палочки-застежки в закавказских и скифских памятниках // Вестн. общественных наук АН Арм. ССР. 1980. № 1. С. 79–88.

- 11. Есаян С.А., Хнкикян О.С. Находки биайниских изделий в Ехегнадзоре // Вестн. Ереванского Унта. 1990. № 3. С. 34–44.

- 12. Ивановский А.А. По Закавказью: Материалы по археологии Кавказа. Вып. VI / Ред. гр. П.С. Уварова. М.: тип. А.И. Мамонтова и К°, 1888–1916. 194 с.

- 13. Иессен А.А. Из исторического прошлого Мильско-Карабахской степи // Тр. Азербайджанской археолог. экспедиции. Т. 2 (1956–1960 гг.) // Отв. ред. А.А. Иессен, К.Х. Кушнарева. М.; Л.: ИА АН ССР, 1965 (МИА; № 125). С. 10–36.

- 14. Иессен А.А., Пиотровский Б.Б. Моздокский могильник: Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа. Вып. I. Л., 1940. 56 с.

- 15. Казиев С.М. Археологические раскопки в Мингечауре // Материальная культура Азербайджана. Т. I. Баку: АН Аз. ССР. 1949. С. 9–49.

- 16. Клейн Л.С. Археологическая типология. Л.: АН СССР, 1991. 448 с.

- 17. Ковпаненко Г.Т. Памятники раннескифского времени Каневщины // Проблемы скифской археологии (МИА; № 177). М., 1971. 220 с.

- 18. Крупнов Е.И. Киммерийцы на Северном Кавказе (по археологическим данным) // Древние племена и народности Кавказа / Отв. ред. Пиотровский Б.Б. М.; Л., 1958 (МИА; Т. 68). С. 176–195.

- 19. Куфтин Б.А. Археологические раскопки в Триалети. Т. I: Опыт периодизации памятников. Тбилиси: АН ГССР, 1941. 491 с.

- 20. Куфтин Б.А. Урартский колумбарий у подошвы Арарата и куро-араксский энеолит // Вестн. Гос. музея Грузии. 1944. Т. XIII-В. С. 1–171.

- 21. Лалаян Е. Уезд Нор-Баязета или Гехаркуник // Азгагракан hандес. 1906. Вып. XIV. С. 5–37 (на арм. яз.).

- 22. Либеров П.Д. Хронология памятников Поднепровья скифского времени // Вопросы скифо-сарматской археологии: по матер. конф. ИИМК АН СССР 1952 г.: сб. М., 1954. С. 132–167.

- 23. Мартиросян А.А. О древнем поселении и могильнике близ Ленинакана // КСИИМК. 1954. Вып. 55. С. 106–116.

- 24. Мартиросян А. Раскопки в Кировакане и некоторые памятники раннеурартского периода (IX–VIII вв. до н.э.) // Изв. АН Арм. ССР. 1956. № 9. С. 61–84.

- 25. Мартиросян А.А. Город Тейшебаини. Ереван: АН Арм. ССР, 1961. 158 с.

- 26. Мартиросян А.А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван: АН Арм. ССР, 1964. 312 с.

- 27. Мнацаканян А.О. Находки предметов бронзового века в селении Толорс (в Зангезуре) Армянской СССР // КСИИМК. 1954. Вып. 54. С. 99–104.

- 28. Мнацаканян А. Раскопки погребения в с. Головино // Тр. ГИМ Армении. Ереван, 1959. С. 5–62 (на арм. яз.).

- 29. Мнацаканян А.О., Тирацян Г.А. Новые данные о материальной культуре древней Армении // Изв. АН Арм. ССР. 1961. № 8. С. 69–83.

- 30. Ниорадзе Г. Дманисский некрополь и некоторые его особенности // Вестн. Гос. музея Грузии. 1947. Т. XIV-В. С. 1–66 (на гр. яз.).

- 31. Петросян Л.А. Раскопки памятников Кети и Воскеаска. Ереван: АН Арм. ССР, 1989. 180 с.

- 32. Петросян Л.А. Раскопки в Карашамбе (2010 г.) // Вестн. общественных наук АН Арм. ССР. 2014. № 2. С. 279–293 (на арм. яз.).

- 33. Погребова М.Н. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М.: Институт востоковедения АН СССР, 1984. 248 с.

- 34. Погребова М.Н. Особенности конских захоронений и конского убора в памятниках VIII – первой половины VII вв. до н.э. Правобережья Куры // Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2011. С. 208–210.

- 35. Скаков А.Ю. К изучению хронологии колхидской культуры // РА. 2005. № 3. С. 16–24.

- 36. Скаков А.Ю., Эрлих В.Р. О хронологии “киммерийских” и раннескифских древностей // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти Валерия Сергеевича Ольховского: сб. ст. М.: ИА РАН, 2005. С. 201–227.

- 37. Тереножкин А.И. Дата мингечаурских удил // СА. 1971. № 4. С. 71–84.

- 38. Торосян Р.М., Хнкикян О.С., Петросян Л.А. Древний Ширакаван (результаты раскопок 1977–1981 гг.). Ереван: “Гитутюн” НАН РА, 2002. 158 с. (на арм. яз.).

- 39. Туманян Г.С. Позднебронзовый погребальный обряд северо-востока Армянского нагорья (по археологическим данным): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ереван: НАН РА, 1997. 21 с. (на арм. яз.).

- 40. Хачатрян Т. Раскопки в Айриванке // Изв. АН Арм. ССР. 1957. № 12. С. 93–101.

- 41. Хачатрян Т. Каменные ящики Степанавана // Тр. ГИМ Армении. 1959а. Т. V. С. 105–112.

- 42. Хачатрян Т. Орудия труда эпохи поздней бронзы и раннего железа Армении // Тр. ГИМ Армении. 1959б. Т. V. С. 203–257.

- 43. Хачатрян Т.С. Из истории изучения древнейших памятников склонов горы Арагац // Арменоведческие исследования. Вып. I. Ереван: ЕГУ, 1974. С. 83–114.

- 44. Хачатрян Т.С. Древняя культура Ширака. Ереван: ЕГУ, 1975. 278 с.

- 45. Хачатрян Т.С. Артикский некрополь: Каталог. Ереван: ЕГУ, 1979. 404 с.

- 46. Хнкикян О. Раскопки погребений в с. Куйбышев // Вестн. общественных наук АН Арм.ССР. 1987. № 5. С. 79–87 (на арм. яз.).

- 47. Хнкикян О.С. Ритуальные предметы, найденные в Зангезуре // Историко-филологический журнал. 1988. № 1. С. 232–241 (на арм. яз.).

- 48. Хнкикян О.С. Раскопки погребений в с. hAржис // АРНА. 1993. Вып. I. С. 97–102 (на арм. яз.).

- 49. Черненко Е.В., Махортых С.В. Рец. на “С.А. Есаян, М.Н. Погребова. Скифские памятники Закавказья. М., 1985, 151 с.” // Историко-филологический журнал. 1986. № 4. С. 225–229.

- 50. Avetisyan P. On Periodization and Chronology of the Iron Age in Armenia // Aramazd: AJNES. 2009. V. IV. № 2. P. 55–76.

- 51. Ivantchik A.I. Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und chronologische Probleme der Archäologie der osteuropäischen Steppen und Kaukasiens in vor- und frühskythischer Zeit. M.; Berlin, 2001 (Steppenvölker Eurasiens; Bd. 2). 324 s.

- 52. De Morgan J. Mission scientifique au Caucase; études archéologiques & historiques. Т. I. Paris: E. Leroux, 1989. 231 p.

- 53. Xnkikyan O.S. Syunik՛ During the Bronze and Iron Ages. Barrington: Mayreni Publishing, 2002. 258 p.