- Код статьи

- S086960630005674-0-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005674-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 105-114

- Аннотация

Комплексное геофизическое исследование части территории Болгарского городища в районе оз. Галанка являлось продолжением изучения данного производственного района городища неразрушающими методами после более чем 30-летнего перерыва. Применялись методы электроразведки (электропрофилирование), магнитометрии (картирование градиента магнитного поля с максимальным качеством), георадиолокационного зондирования. Результатом исследования стало выявление производственного комплекса многокамерных горнов для обжига керамики. Использование перечисленного комплекса методов позволило с высокой степенью детализации зафиксировать новый производственный объект в рамках изучаемой части Болгарского городища. Локализация гончарных печей с использованием неразрушающих геофизических методов дает широкую перспективу анализа структуры средневекового поселения с выявлением архитектурных и производственных объектов.

- Ключевые слова

- Болгарское городище, горны, неразрушающие методы, георадиолокация, магнитометрия, электропрофилирование

- Дата публикации

- 23.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 816

Геофизические изыскания на Болгарском городище в результате многолетних планомерных работ дают важные данные о структуре объектов, находящихся в культурном слое памятника. В ходе исследований было выявлено и изучено шесть ранее неизвестных объектов, также удалось локализовать более 20 аномалий, связанных, возможно, с каменными и кирпичными сооружениями. Общая площадь геофизических исследований к 2015 г. составила более 100 га. Основной объем работ в это время проводила команда ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет” и Института геологии и нефтегазовых технологий. Объектом отдельного интереса всегда был район Галанского озера, расположенного в центральной части Болгарского городища, ближе к западному его краю. Берег озера глинистый; обращает на себя внимание обилие керамики, находимой в его окрестностях. На берегах озера располагались гончарные мастерские с одним, двумя, тремя и четырьмя двухъярусными горнами с круглыми и овальными основаниями. Сложенные из сырцовых блоков горны были помещены в специально вырытых котлованах. Район озера представляет собой интересный участок средневекового города с остатками производственной деятельности.

Работы Г.Ф. Поляковой на раскопе LXX в 1980 г. у Галанского озера (Полякова, 1980) еще раз подтвердили неоднократно высказывающуюся археологами точку зрения на ремесленный характер данного района городища и, прежде всего, на широко развитое керамическое производство, которое, согласно найденным горнам для обжига посуды, располагалось на западном и северном побережьях озера.

Раскоп LXX был заложен с целью локализации производственных объектов. Еще в 1948 г. археологи обнаружили на этом месте шесть гончарных горнов и три мастерские. При строительстве усадьбы аэродрома недалеко от Галанского озера в 1960-е годы рабочие наблюдали множество больших круглых пятен. Это, вероятнее всего, были остатки производственных печей. Большие археологические работы в этом районе развернулись в 1978–1979 гг. в связи с частичной реконструкцией и благоустройством территории аэродрома. В северо-западной части озера было заложено пять раскопов, открывших следы железоделательного, меднолитейного, керамического и косторезного производств. Заселение района, судя по вещевому и нумизматическому материалу, относится к началу XIV в. Из всех сосредоточенных здесь видов ремесла больше всего сведений получено о керамическом производстве благодаря открытию хорошо сохранившихся горнов, рабочих площадок перед ними и множества разнообразной керамической продукции.

Согласно отчету Г.Ф. Поляковой (1980), во время археологических работ на раскопе LXX исследователи обнаружили пять гончарных печей, объединенных в один производственный комплекс и имеющих общую топочную яму. Объекты относятся к XIV в. – периоду Золотой Орды. Три горна были практически разрушены, а два хорошо сохранились. В обжигательных камерах горнов было обнаружено множество фрагментов керамики и обломков кирпичей.

Согласно отчету (Полякова, 1980), исследуемый объект представляет собой котлован с двумя сохранившимися гончарными горнами. Глубина котлована 1.2 м. Горны имеют два яруса: топочные камеры располагались внизу, обжигательные – наверху.

Горн 1 имеет овальную, конусообразную форму и следующие размеры: диаметр нижней части – 183–204 см, диаметр верхней части – 154–163 см; толщина глинобитных стенок – 15–25 см, высота – 54–64 см снаружи и 60–70 см внутри. Глинобитное дно имеет продухи из топочной камеры: три круглых продуха диаметром 10 см и один овальный размерами 32 × 12 см. В северо-восточной части находилось отверстие в топку размерами 42 × 27 см, которое было вырезано в материковой глине.

Горн 2 расположен в 25 см северо-западнее горна 1 и имеет круглую форму. Верхний внутренний диаметр – 190 см, нижний – 175 см. Стенки имеют ширину 5–8 см и высоту 20–25 снаружи, 54–57 см внутри. Дно обжигательной камеры глинобитное, неровное и имеет три продуха диаметром 6–9 см. Топочное устье размерами 30 × 12 см разрушено.

Открытая на раскопе LXX мастерская по количеству принадлежащих ей горнов была признана самой крупной на городище. Обслуживание четырех горнов было не под силу одному мастеру, поэтому можно с полной уверенностью сказать, что в мастерской работало несколько человек. Наиболее совершенная для этого времени конструкция горнов позволяла получать в них продукцию высокого качества, предназначенную для продажи на рынке.

В течение полевого сезона 2015–2016 гг. на части Болгарского городища, южнее оз. Галанка, силами нескольких геофизических отрядов (Лаборатории археологической геофизики и Казанского института геофизики) были проведены комплексные геофизические исследования (магнитометрия, электроразведка, георадиолокация) участков с производственными керамическими комплексами и окружающим их пространством.

Цель работ на данном участке городища заключалась в обследовании части территории городища южнее оз. Галанка для выявления археологических объектов (печей, горнов для обжига керамики, остатков других сооружений), определения их точного месторасположения и возможной структуры при помощи комплекса неразрушающих методов.

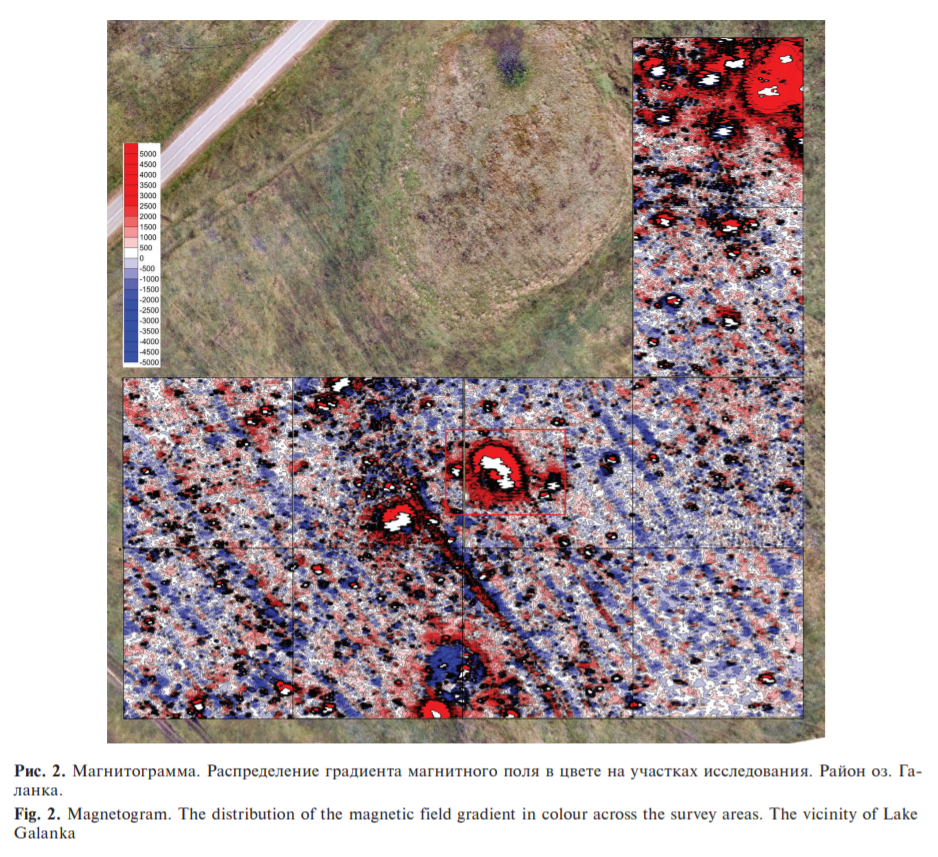

Для магнитометрического исследования градиентометром POS-2 (рис. 1) на выбранном участке проводилось измерение вертикального градиента магнитного поля, т.е. разницы значений магнитного поля, измеренных одновременно (синхронно) по верхнему и нижнему датчикам с разделением на расстояние 2 м между датчиками над предполагаемым объектом. Методика исследования представляла собой непрерывную съемку, время каждого физического наблюдения составляло 1/2 с, точность измерений – ±0.06 нТл/2м. Внутри участков профили располагались на расстоянии 0.5 м, шаг измерений по профилю – около 0.5 м. Часть территории городища южнее оз. Галанка измерялась в режиме пошаговой съемки, время каждого физического наблюдения составляло 3 с, точность измерений – ±0,002 нТл/2м. Использовалась сеть измерений с размером ячейки 0.5 × 0.5 м. Установлено, что непрерывная съемка магнитного поля более производительная, а пошаговая более точная. Результат магнитометрических изысканий на участках исследования представлен на рис. 2 в виде распределения градиента магнитного поля в цветном варианте.

Для георадиолокации применялись различные георадарные комплексы, принцип работы которых состоит в излучении и приеме отраженной электромагнитной волны. Георадар может фиксировать разницу диэлектрических проницаемостей грунтов (их неоднородности), связанных с природными причинами (промоины, лощины, овраги, погребенные каменные осыпи и т.п.), а также антропогенным воздействием (остатки конструкций и сооружений), и позволяет их локализовать. Импульс георадара излучается передающей антенной, распространяется в грунте, отражается от объектов и принимается затем приемной антенной. Отраженный сигнал дает любая достаточно большая по размерам локальная или протяженная неоднородность в грунте, отличающаяся по диэлектрической проницаемости от окружающего или лежащего выше грунта.

Использовалась авторская разработка – Многоантенный радарный комплекс (МАРК) 300-8 – среднечастотный видеоимпульсный георадар для зондирования различных объектов в грунте с низким и умеренным затуханием радиоволн, с рабочей частотой 300 МГц и восемью жестко увязанными профилями. МАРК 300-8 состоит из совокупности передающих и приемных антенн с передатчиками и приемниками, блока управления и питания, а также компьютера для управления комплексом. Перечисленные узлы, за исключением компьютера, объединены в антенном блоке. Перемещение радарного блока осуществлялась при помощи минитрактора (рис. 3). Производительность МАРК 300-8 составляет 1 га площади за пять часов чистого рабочего времени. Один проход позволяет получать восемь георадарных профилей на расстоянии 0.25 м между собой. Фиксация значений электромагнитного импульса по профилю составляет не более 5 см при скорости перемещения МАРК 300-8 в 1 м/с. Ширина полосы охвата комплекса за один проход – 2 м. Для работы комплекса и обработки георадиолокационных данных применялся пакет программ, включавший программы сбора, объединения и обработки полученной информации.

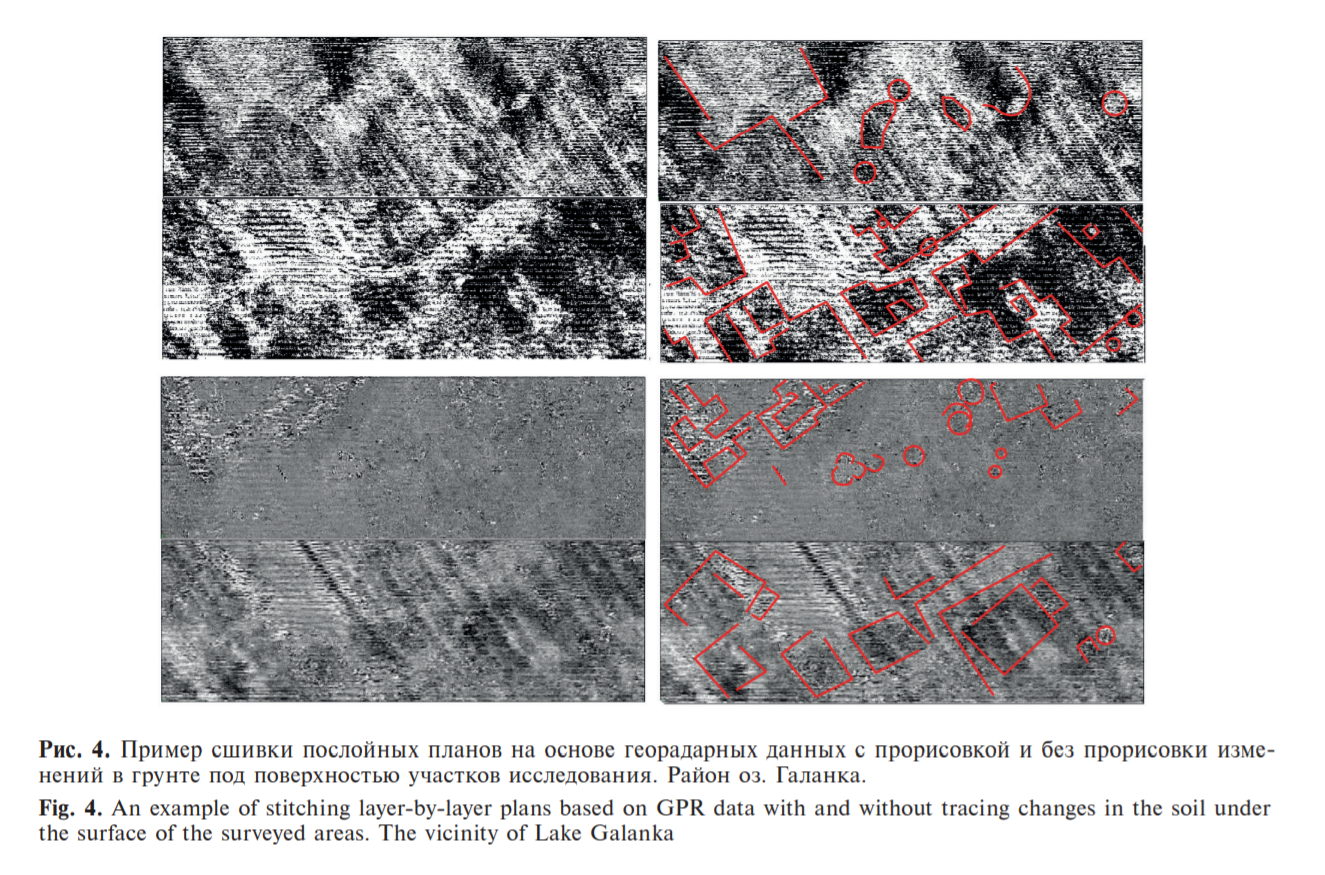

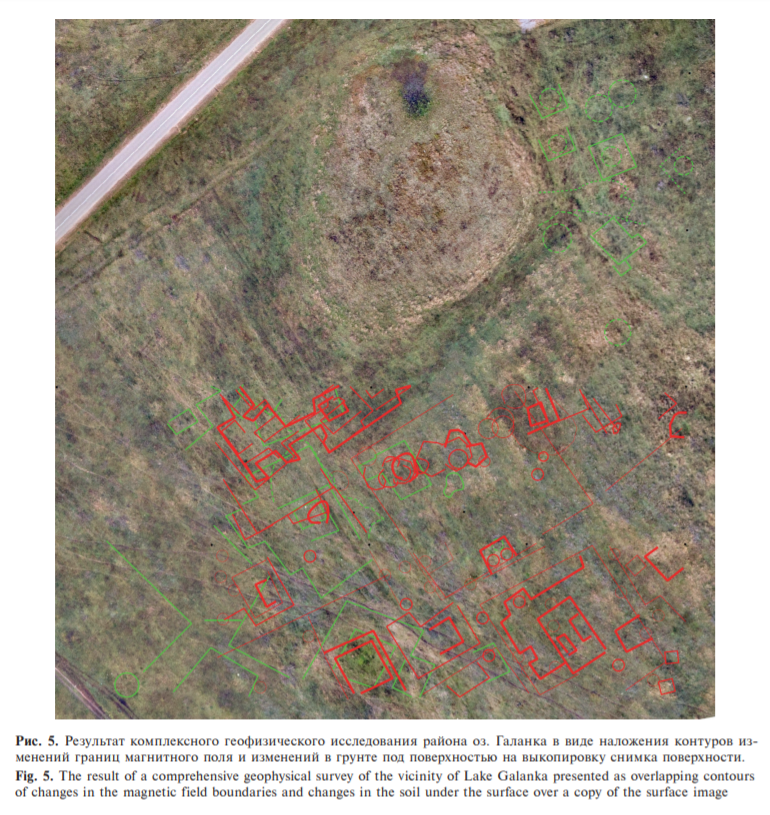

Выбор месторасположения и конфигурация участков геофизических работ производились под наблюдением и при согласовании с научным руководителем археологических исследований А.Г. Сидтиковым. Участки размечались при помощи буссоли и были ориентированы на магнитный север. Общая площадь магнитометрического исследования сезона 2015–2016 гг. на данном участке городища составила 25 875 м2. Участки георадарного исследования площадью 15 875 м2 перекрывают границы части участков магнитометрии для получения комплексного результата. Общая длина георадарных профилей составила более 60 000 м. На геомагнитной съемке (рис. 2) выявлен ряд всплесков и других изменений магнитного поля, скорее всего, связанных с археологическими объектами. На участках георадарного исследования зафиксированы изменения в грунте под современной дневной поверхностью. Полученные георадарные профили (радарограммы) программным образом преобразованы в послойные планы, устроенные на различные расчетные глубины (рис. 4). Диэлектрическая проницаемость грунта на момент исследования не определялась, поэтому при георадарных измерениях введено табличное значение диэлектрической проницаемости грунта (эпсилон), равное 9. Можно лишь констатировать, что выявленные границы некоторых изменений в грунте находятся выше или ниже относительно друг друга (примеры послойных планов даны на рис. 4). Объединение результатов обследования участков Болгарского городища, полученных разными геофизическими методами – магнитометрией и георадиолокацией продемонстрировано на рис. 5.

По результатам проведенного геофизического обследования можно сделать ряд следующих наблюдений:

– данные магнитометрической и георадарной съемки дополняют и уточняют друг друга;

– в границах участков геофизического исследования выявлена упорядоченная структура аномалий (вероятнее всего, квартальная застройка части городища);

– возможна предварительная прорисовка границ отдельных объектов с точностью их определения до 0.5 м;

– представляется возможным предварительно разделить объекты по функциональному признаку на производственные и жилые:

– сеть георадарных измерений (0.05 × 0.25 м) позволяет выявить округлые изменения в грунте диаметром от 1 м (предположительно, хозяйственные ямы или колодцы).

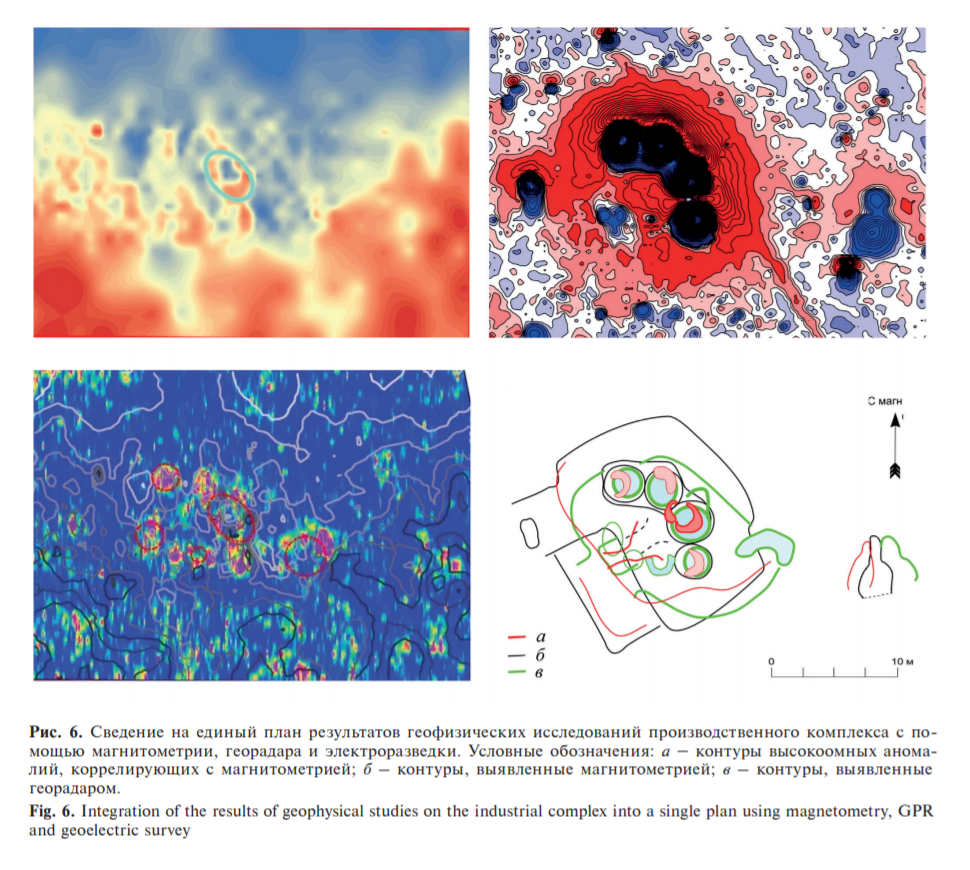

По результату и анализу площадной магнитометрической съемки (рис. 2) был выбран участок размерами 25 × 35 м для уточняющего геофизического изучения, которое проводилось двумя способами: пошаговой магнитометрической съемкой и электропрофилированием (методом установки срединного градиента – СГ) и дополнительными георадиолокационными исследованиями с помощью одноканального георадара. Работы проводились силами Лаборатории археологической геофизики (В.Г. Бездудный, г. Ростов-на-Дону) и Института геологии и нефтегазовых технологий (К.И. Бредников, г. Казань). На участке пошаговой магнитометрической съемки была уточнена структура обнаруженного ранее объекта (рис. 6). Выявлено две зоны резких изменений магнитного поля. Объект в восточной части участка с предположительными размерами 56 × 6–8 м имеет сложную структуру, он резко контрастен в магнитном плане. Комплекс объектов с предположительными общими размерами 15 × 15 м также имеет сложную структуру и занимает центральную и западную части участка комплексного исследования. Данный комплекс объединен общей зоной, которая не сильно контрастна и объединяет все всплески магнитного поля объектов внутри своего ареала. Всплески магнитного поля резко контрастны, входят в общие границы. Такие значения магнитного поля характерны для объектов, которые подверглись сильному термическому воздействию. Выявленные объекты округлой формы имеют предположительный диаметр 2.5–3 м. Истинные размеры археологических объектов в среднем на 0.5 м меньше выявленных границ резких изменений магнитного поля. Всплески магнитного поля образуют цепочку объектов дугообразной формы. Самый западный всплеск отделен от общего комплекса. Отдельная зона изменений магнитного поля находится в фокусе дуги округлых объектов (рис. 6).

На участке работ методом СГ была выделена кольцевая аномалия с высокими значениями электрического сопротивления диаметром до 3 м (рис. 6). Южная часть площадки имеет высокое сопротивление, северная часть, напротив, низкое. Принимая во внимание понижение рельефа в северном направлении и наличие поблизости озера, можно предположить, что в этом месте наблюдается контакт водонасыщенных почв с менее водонасыщенными. На данном контакте и обнаруживается высокоомная кольцевая аномалия. Для обожженной глины характерна меньшая гигроскопичность в сравнении с вмещающими суглинисто-супесчанистыми разностями.

На участке георадиолокационных исследований выделяется ряд локализованных концентрических аномалий волнового поля неизвестной природы в интервале расчетных глубин 0.5–1.5 м (рис. 6). Аномалии волнового поля связаны с повышением энергетического отклика сигнала, что может свидетельствовать о высокой отражательной способности и относительно малой диэлектрической проницаемости, а следовательно, повышенной плотности и/или пониженном водонасыщении образующих аномалии объектов по сравнению с вмещающими грунтами. Полученные результаты комплексного геофизического исследования позволяют сделать ряд выводов и связанных с ними предположений. Данные электроразведки и георадиолокации обследованного участка также коррелируют между собой и с данными магнитометрии.

Небольшой объект в восточной части участка, возможно, представляет собой горн с его рабочей зоной либо жилое сооружение с печью. В качестве интерпретации выявленного основного комплекса объектов мы предполагаем, что здесь зафиксирован комплекс горнов (которые, скорее всего, функционировали последовательно, пристраиваясь рядом к разрушенными в ходе эксплуатации) и рабочая зона производства обжига. Фиксируется общая топочная яма, которая не имеет четких границ по геофизическим данным. Можно предположить, что предтопочная яма переделывалась либо подправлялась в процессе сооружения нового горна. Примерами аналогичной ситуации могут служить горны № 20 и 23, раскопанные на Селитренном городище (Булатов и др., 1976; Пигарев, 2015), № 1 и 2 в Болгарах (Полякова, 1980), а также горн, выявленный в округе Царевского городища (Глухов, 2011). Степень выявления отдельных объектов в рамках комплекса различными геофизическими методами позволяет говорить о различной сохранности горнов. Контуры, выявленные магнитометрией, соответствуют границам нижней части остатков горнов. Выше могут находиться завалы их стенок той или иной степени сохранности, которые фиксируются при помощи электроразведки и георадара. Если принять за критерии сепарации комплекс показателей – сохранность объекта, совпадение его границ месторасположения при исследовании различными геофизическими методами то можно расположить горны по степени сохранности и предположить, что наименее сохранные из них будут наиболее ранними по времени функционирования.

Локализация в этом районе Болгарского городища гончарных печей с использованием геофизических методов дает широкую перспективу анализа структуры средневекового поселения с выявлением архитектурных и производственных объектов. Отработка подобной методики для Болгарского городища в последующем, возможно, позволит получить большую информацию о сооружениях, располагающихся в грунте ниже уровня археологического материка и не имеющих каменных или обожженных элементов в конструкции. Дальнейшие археологические исследования позволят уточнить сделанные выводы и предположения.

Геофизические методы исследования, являясь неразрушающими, позволяют за короткий период времени получить информацию о структуре археологического памятника на очень большой площади. Геофизические методы позволяют дополнительное либо повторное обследование археологических памятников в будущем другими, возможно, более производительными способами. При этом данные геофизических исследований, полученные различными методами, дополняют друг друга. На данном этапе развития археологическая геофизика является важным, но вспомогательным методом исследования археологического памятника, имеющим свои ограничения. В зависимости от научной удачи, состояния поверхности и наличия современного мусора возможно в кратчайшие сроки получить дополнительную информацию о памятнике на большой площади, как выявить его общую структуру, так иногда и детализировать элементы отдельных археологических объектов; сузить либо конкретизировать место проведения уточняющих раскопов или шурфов. В отдельных случаях, используя данные проверочных раскопок, особенно для выявленных серийных археологических объектов, возможна реконструкция структур застройки археологизированных поселений и городищ без их широкомасштабного вскрытия. При этом следует отметить, что обследование с помощью магнитометрии предпочтительнее проводить на поселенческих памятниках, а с помощью георадара, при способности фиксировать объекты размерами от 1 м, лучше изучать могильники. Но, разумеется, наилучшие результаты может дать лишь комплексное обследование с применением разных геофизических методик. Таким образом, геофизика – лишь часть мозаики, необходимой для понимания памятника, которая иногда позволяет реконструировать всю картину, даже не имея на руках всех ее частей, в короткие сроки и на большой площади изучаемых археологических комплексов.

Библиография

- 1. Булатов Н.М., Гусева Т.В., Егоров В.Л., Мухамадиев А.Г., Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки Поволжской археологической экспедиции на Селитренном городище // АО 1975 года. М.: Наука, 1976. С. 159.

- 2. Глухов А.А. Археологические исследования отряда “Гюлистан” в округе Царевского городища в 2011 году // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 12. Волгоград: Изд-во Волгоградского ун-та, 2011. С. 224–226.

- 3. Пигарев Е.М. Гончарное производство золотоордынского города Сарай (Селитренное городище). Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2015 (Материалы и исследования по археологии Поволжья; вып. 7: Селитренное городище). 208 с.

- 4. Полякова Г.Ф. Отчет о работе на Болгарском городище в 1980 году // Архив ИА РАН. Р-1. 1980. № 8426.