- Код статьи

- S0869544X0010425-0-1

- DOI

- 10.31857/S0869544X0010425-0

- Тип публикации

- Обзор

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 128-145

- Аннотация

В статье впервые описывается система словацкой низшей мифологии, или иначе демонологии, в ее вариативной целостности и структурной полноте. Обобщаются основные публикации XIX–XX вв. и полевые материалы XX и XXI вв. по словацкой демонологии, собранные как словацкими этнографами и фольклористами, так и автором статьи. Обзор мифологических персонажей следует традиционной классификации по их месту обитания (природные, домашние и др. демоны) или этиологии («ходячие» покойники, демоны состояний, оборотни, полудемоны).

- Ключевые слова

- славянская этнолингвистика, словацкая демонология, мифологические персонажи.

- Дата публикации

- 12.08.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 877

К настоящему времени накопилось достаточное количество трудов (энциклопедий, словарей, монографий, научный статей) по низшей мифологии (иначе называемой демонологией)1 славянских народов. Следующим этапом изучения этой области народной духовной культуры становится сравнительное и типологическое изучение разных традиций, для которого необходимым и насущным является создание обобщающих очерков, охватывающих каждую этническую традицию целиком, с учетом всех ее региональных вариантов.

Статья восполняет одну из таких лакун. В предлагаемом обзоре словацкой демонологии, основанном на публикациях XIX–XX вв. (в основном суммированных в [1–4]), а также на материалах полевых исследований XX и XXI вв. [5–6], речь идет о практически синхронном описании традиции. Целью работы является не реконструкция древних мифологических представлений, но систематизация и структурирование всего имеющегося и доступного материала по этой теме. Таким образом, поставленная задача позволяет отказаться от подробного документирования данных (географические пометы сохраняются).

Словацкая демонология принадлежит в целом к западнославянскому типу, но вместе с тем и в значительной степени также к карпатской мультикультурной традиции, характерной в том числе для южной Малопольши, восточной Моравии и западной (карпатской) Украины. Этому способствуют географические условия современной Словакии (почти 80% ее территории расположено на высоте более 750 м над уровнем моря), в северной части которой возвышаются цепи карпатских гор – Высокие Татры, Бескиды, Мáгура.

Причинами вариативности словацкой демонологической системы, помимо обусловленных рельефом местности (наличие гор, лесов, рек и озер, «населяемых» мифологическими персонажами – далее МП), являются и контакты с соседними народами и этническими группами, например русинами на востоке, гуралями на севере, венграми на юге страны, благодаря которым обогащается и развивается фонд общих сюжетов, мотивов, поверий, заимствуются терминология и лексика.

Карпатский пласт культуры, как материальной, включая пастушескую, так и духовной, распространился вместе с валашской колонизацией (с конца XIII по XVI в.), продвигавшейся вдоль изгиба Карпат с юга на север, затем на запад, которая, будучи изначально полиэтничной, попутно включала в свой переселенческий поток разные народы. Для Словакии, особенно ее северо-восточной части, надо говорить, прежде всего, о значительном восточнославянском (русинском) культурном влиянии, которое распространилось на запад вплоть до Моравии, т.е. до Западных Карпат. До настоящего времени русины составляют значительную часть населения Восточных Карпат на территории Словакии.

К характерным чертам карпатской традиции относится наличие, помимо восточнославянских, также южнославянских, восточнороманских и финноугорских элементов. К последним относятся поверья о воздушных демонах (шарканах) и людях-облакопрогонниках; поверья о двоедушниках; специфическая лексика (striga, bosorka, šarkan, táltoš, ďug и др.) (см. подробнее [7–8]).

Однако и сама карпатская культура на словацкой территории неоднородна. Ее западная часть, область Малых и Белых Карпат – Верхнее Загорье, Поважье имеет ряд общих черт с восточноморавскими этнокультурными регионами (Моравская Валахия, Моравская Словакия) и благодаря этому представляет переходный тип к моравской культурной традиции. В западной части Словакии сохранилось, хоть и слабо, влияние хорватской колонизации XVI в., охватившее также западную Венгрию, Австрию и южную Моравию. Как близкородственный этнос, хорваты в Словакии очень быстро словакизировались.

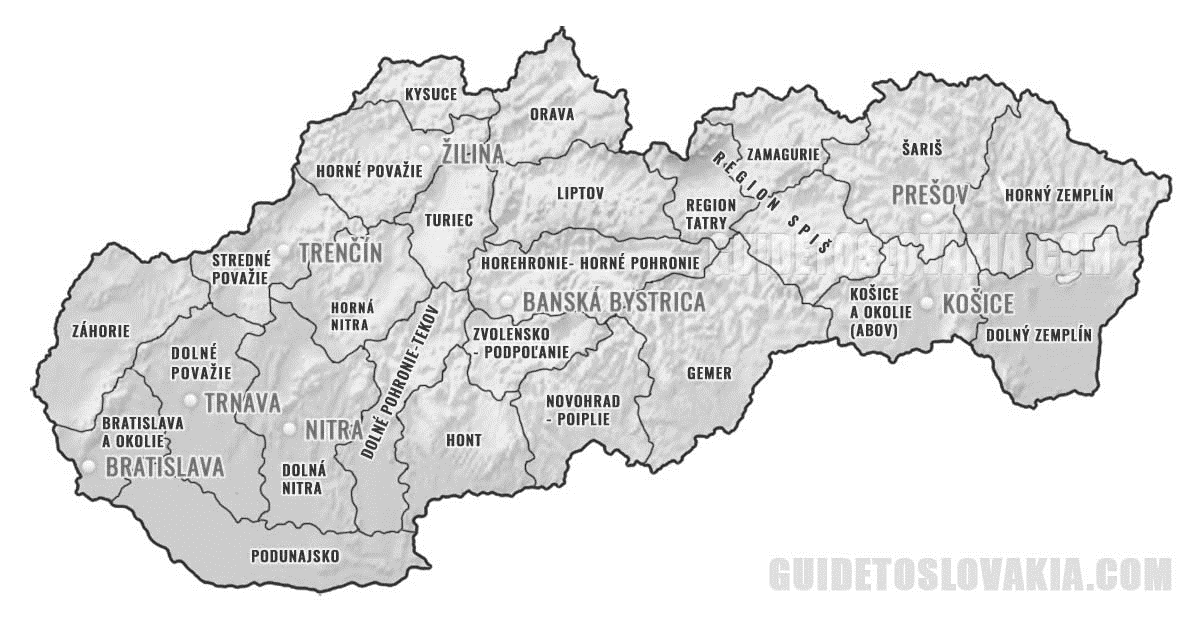

Регионы Словакии ( >>>> )

Северная часть Западных Карпат – горные и горальские регионы: Кисуце, Верхняя Орава, северный Липтов, северный Спиш – составляют общую с южнопольскими гуральскими ареалами (польская Орава, Подгалье, польский Спиш) традицию, в которой сильны общепольские элементы, но сохраняются и архаические восточно- и, в меньшей степени, южнославянские элементы (см., например, [9]).

Восточная часть Словакии – регионы Шариш, Земплин, Уж находятся под сильным влиянием русинской традиции в связи с довольно длительными контактами обоих этносов (около пяти столетий).

Южные регионы Словакии, характеризующиеся значительным венгерским населением, испытали воздействие последнего и в области мифологии, о чем свидетельствует отражение в «Этнографическом атласе Словакии» ряда венгерских мифологических терминов, таких, как táltoš, tudoš, garabonciáš-diák (ведьмак, колдун), iglic, lidérc (демон-обогатитель), tündér, vizitündér, habláň (персонаж, аналогичный природному демону виле (см. ниже), но в зооморфном виде) [3. S. 84, map 10].

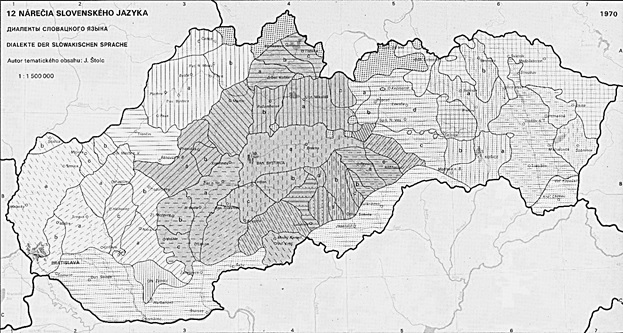

Мифологическая лексика как часть национального языка подчиняется также лингво-диалектному членению (представленному в «Атласе словацкого языка» [10. S. 26–34]), а именно, показывает дифференциацию на западно-, средне- и восточнословацкие диалектные зоны,

Карта диалектов словацкого языка ([3. S. 7]).

и кроме того, наличие дихотомического членения диалектов, разделяющего северо-восточные и восточные говоры, с одной стороны, и юго-западные и западные – с другой; дихотомия в другом направлении отделяет северо-западные и западные говоры от южных и юго-восточных. Примером последней дихотомии может служить изоглосса мифонима mara (для юго-восточных) / mora (для северо-западных диалектов) (см. подробнее [11. S. 53–58).

Характеристика демонов в словацкой традиции дается на основе традиционной классификации – по месту их обитания или этиологии.

Демоны природного пространства

К лесным демонам относятся вилы, дикие люди, лесные карлики, гргалица, мамуна, богинка, поверья о которых бытуют или бытовали ранее в разных регионах современной Словакии.

В Западной (от Загорья, Белых Карпат до Мыявы, в Поважье и Понитрии) и бóльшей части Средней Словакии (Орава, Липтов, Верхнее Погронье) популярны рассказы о вилах (víla), красивых девушках с длинными распущенными волосами, в прозрачных одеждах, танцующих и поющих летними ночами в лесах, купающихся в реках и озерах и в целом не вредящих людям, пока те не обидят их чем-нибудь (подглядыванием, подслушиванием, передразниванием и повторением их пения) или не нарушат их игр – тогда вилы затанцуют и защекочут до смерти. Особенно опасны они для молодых мужчин, которых завлекают пением, смехом, «гуканьем». Вила, по поверьям, могла одарить за услугу деньгами или наградить ребенка каким-либо даром (талантом) и богатством (víla dala do vienka). Именно вила дала герою Яношику (тип словацкого Робин Гуда) свой волос, который, зашитый в пояс, делал его сильным и неуязвимым. В целом вила как генетически южнославянский персонаж на территории Словакии сохраняет свои характерные черты, хотя упоминание о том, что на месте, где танцевали (кружились) вилы, трава вытоптана или, наоборот, растет лучше, встречается редко. По мере удаления от юго-западной части Словакии образ вилы контаминирует с другими персонажами, особенно с полудницей (poludnica) (в области Верхнего Погронья), водянихой (vodna baba, вилы–хозяйки горных Татранских озер), неприкаянной душой (blúdička), ведьмой (bosorka), русалкой (rusalka). Например, на Ораве лесные вилы (lesné víly) – это воплощенные блуждающие души (blúdičky), которые показывались людям в ночь на святого Яна (24.06), и тогда молодым мужчинам запрещалось ходить в лес, так как вилы могли затанцевать их до смерти. Хотя в Липтове víly, lesné víly все еще лесные девы, красивые и соблазнительные, которые танцевали, пели, могли заманить и «затанцевать» молодых мужчин до смерти. Для вилы, как и для многих других МП, становится характерным происхождение от «заложных» покойников – молодых утопленниц, умерших до свадьбы невест, умерших в родах рожениц, однако появление вил только летом и их полное отсутствие зимой свидетельствует об их первоначально природном характере. Вилам стали приписывать способность увести из дома роженицу, не прошедшую церковное «очищение» (как богинкам, лесным женщинам), способность сбивать людей с дороги, «водить» (как ночным огонькам, светлоносам); воздействовать лишь на тех людей, которые им ответили (аналогично светлоносам, демонам болезней, Смерти). Далее на восток страны имя víla практически не встречается, а сам персонаж отождествляют с русалкой, хотя и название rusalka достаточно редко и употребляется преимущественно для того, чтобы объяснить, что такое вила. Само имя вила стало теперь гиперонимом для ряда природных духов.

В Бошацкой долине (з.-словац.) рассказывают еще о белых паннах (biele panny), которые летними ночами поют за гумнами; их тоже отождествляют с вилами.

В лесах – в скалах, в земле, около рек – жили, как правило, семьями, дикие люди: divá žena (divá žienka) и divý muž (з.-словац.) или bohynka (boginka) с bohyňarom, у которых были уродливые, крикливые дети – bohiň, bohynča или ďivak (в северной, горальской, части Словакии). Дикие лесные женщины старались украсть здоровых человеческих младенцев и подбросить вместо них своих уродцев. Поэтому роженицам строго запрещалось оставлять новорожденных без присмотра. Если ребенок не рос, сох, хотя много ел, и у него был огромный живот, если он не умел ни ходить, ни разговаривать, то подозревали, что этого ребенка подбросили дикие женщины. Существовали способы распознавания подброшенного нечистой силой ребенка (создание абсурдной ситуации, которую демон прокомментирует, – например поставить к огню воду в скорлупках от яиц), а затем избавления от такого подменыша (рекомендовалось бить прутом на навозной куче, бросить его в реку, болото). Богинки могли не только украсть ребенка, но и завлечь в лес роженицу, выманив ее из дому. Кроме того, дикие люди крали с огородов горох и другие овощи, а люди иногда ловили их, подбросив один красный сапог, в который глупая богинка совала обе ноги.

В Замагурье к лесным духам относятся также духи piďimužik (puďimužik), pjenčibroda, zakerpaťeľec. Это карлики с длинными бородами и с четырьмя пальцами на руках, живущие в лесах, ущельях и скалах и появляющиеся в местах, где знаменитый разбойник Яношик зарыл клады. Верили, что появление этих демонов предвещало несчастье, например, человека могло привалить деревом.

Мамуны встречаются на Спише – это какие-то духи, которых никто не видел, но они пугают людей: то протяжно воют в лесу, то разбрасывают (гасят) костер у пастухов.

На полях, особенно в полдень, «появлялась» полудница (poludníca). Считалось, что она охраняла полдень как нерабочее время дня и выгоняла людей с поля. Кого встретит за работой, того, говорят, мучает вопросами и доводит до смерти. Иногда ей приписывалась связь с полуденным ветром: сама полудница невидима, но ее движение по полю можно было заметить по волнообразно колышащимся колосьям. В Западной и Средней Словакии полудница выглядела как невеста в венке (parta) или как простоволосая босая женщина в длинном покрывале или в потрепанной юбке. Местами верили, что она показывается тому, кого ждало несчастье.

В Средней и Восточной Словакии полудницу уже не связывают исключительно с полем, веря, что она может жить в лесах, на вырубках, в реке. Она считалась воплощением души умершей до свадьбы или сразу после свадьбы невесты, или невесты, в последний момент отказавшейся выйти замуж, умершей до церковного «очищения» роженицы. Это злое существо, вредящее людям: если встретит мужчину или женщину на поле в полдень, закружит в танце до смерти; может задушить человека, распугать овец; роженицу, вышедшую из дома, могла завести в лес, украсть у нее ребенка (vyčarila dieťa); она ходила по горным лесам, по полям, пела и кричала (уюйкала), а к тому, кто ей ответит, приходила и танцевала с ним, «пока душу не вытрясет». На Верхнем Погронье (ср.-словац.) также рассказывали, что у нее огромные груди, которые она перекидывала через плечи. По рассказам из с. Завадка (ср.-словац.), как и из области Спиш (в.-словац.), она вылезала в полдень из реки Грон, появлялась на поле, в селе и похищала детей, подменяя их своими уродливыми (premenec). В южнословацких областях Гемер и Малогонт ее называли poludnica, priepoludnica, а также víla, с образом которой полудница стала отождествляться. Полудницы и вилы жили в горах, на вырубках, на полях, с удовольствием танцевали, и в таких местах трава оказывалась вытоптанной в виде круга. В Восточной Словакии рассказывали, что paluďa в горных лесах манила к себе мужчин и губила их; пугала людей, летала по воздуху.

Спорадически известны другие МП, например локальный персонаж солнечница (slnečnica), которая в полдень ходит по полям и если найдет кого-нибудь спящим, уколет в ухо или горло, отчего они воспалятся (Вельке Ревуце, Гемер).

Водные персонажи обитают в реках (Ваг, Грон, Горнад, Попрад, но больших рек в Словакии мало) и в озерах (в основном горных). Это vodník, vodnár, vodný chlap, vodný muž, также topelec, з.-словац. vaserman (Высока-над-Кисуцей, окр. Чадца), hastrman и molek (molok) (без места фиксации).

В Бошацкой долине (з.-словац.) знают водных дев (vodné panny), которые собираются у речек и пением усыпляют слушателей. О водяном (vodný muž), изредка называемом hastrman (< нем. Wassermann), рассказывают, что он живет в воде, но выходит и к людям, принимая человеческий облик. Единственное его отличие в том, что с левой полы его одежды всегда капает вода. Водяной старается затянуть людей в воду, а одну женщину, пившую из источника, схватил за язык и отпустил только тогда, когда она обещала ему то, что в себе носит. Женщина родила сына, который, когда вырос, утонул.

По рассказам из Загорья (низменность на запад от Малых Карпат) hastrman, или vodník в зеленой одежде однажды похитил девушку, у которой от него родился ребенок, но через два года она попросилась домой и больше к нему не вернулась. Есть былички о hastrman’е из Нитрянского Градка (окр. Нитра, з.-словац.).

Название водяного topelec (в прямом значении ‘утопленник’), указывающее на его этиологию, распространено на севере Словакии (Орава, Замагурье, Спиш). Он считался духом первого человека, который утопился в данном озере или реке. Его представляли как нагого, старого, обросшего зеленым мхом (или с зеленой чешуей) мужчину, с длинными зелеными волосами и бородой, большими рыбьими глазами и пальцами с перепонками. Часто он показывался в виде молодого парня. Раз он молча прибежал к костру, который разложили дети, и залил его, стрясая со своей одежды воду; потом рассмеялся старческим голосом и прыгнул в реку (Замагурье). Поскольку topjeľec – «заложный» покойник, думали, что он старается выкупить себе спасение тем, что топит других людей. На дне озера он держит под горшками души утопленных им людей. В сумерках он будто бы выходит из воды, смеется и хлопает в ладоши, радуясь наперед своей будущей жертве (Замагурье). Водяной заманивает детей к реке и забирает их к себе (топит), «шутит» с крестьянами (мочит высушенное сено на берегу) и т.п.

В горах под землей жили подземные люди-карлики (trpaslíci) – пермоники (permoníci), лутки (lútky), подземными богатствами ведали Руна (Rúna) и Ковлад (Kovlad, Kovovlad). Представления о них распространены в основном в Средней Словакии и преимущественно в горнодобывающих регионах. Верили, что подземные гномы охраняют природные богатства и клады. Permoníci, permúňici (< нем. Bergmann), или lútky (возможно, из нем. Leute ‘люди’, ср. также словац. ľudkovia ‘людишки’) были маленькими человечками в островерхих красных шапочках. В руке – ведёрко и молоток. Жили большими сообществами в подземных переходах и шахтах. Добывали руду и редкие минералы, мыли золото, помогали шахтерам в работе и предупреждали их об опасности, но и люди должны были предупреждать их перед каждым взрывом, чтобы гномы не пострадали. Шахтеры оставляли для них еду, старались соблюдать традиционные шахтерские обычаи. За это пермоники были к ним дружелюбны, сами указывали, где копать, чтобы напасть на золотую жилу. Бедным шахтерам они дарили часть клада. Немилосердно карали тех, кто под землей свистел, шумел и не уважал их правила и запреты. Свое присутствие выдавали только стуком; если они показывались перед шахтерами, это означало опасность – обвал в шахте. Жадных и злых людей наказывали, навсегда оставляя под землей.

На пермоников и лутков похожи гномики (trpaslíci). Trpaslík, или иначе piadimužík (мужичок в пядь высотой), laktibrada (с бородой в локоть длиной) – это антропоморфные духи локусов. Описываются как маленькие человечки ростом с трехлетнего ребенка, с лицом старика и с длинной белой бородой (na piaď chlap, na lakeť brada [на пядь мужичок, на локоть борода]), у которых только четыре пальца на руке. Они хитры, иногда жестоки и злы, прожорливы и склонны к людоедству.

Ковлада представляли себе как высокого мужчину, живущего в подземных дворцах и владеющего шахтами и подземными богатствами (р-н Кремницы, ср.-словац.). Вообще сведения о нем неопределенны. В некоторых областях Средней Словакии (на Нижнем Спише, Верхнем Погронье, в Липтове и Гемере) его женской ипостасью считалась Руна, иначе zemná pani (земляная госпожа). Это антропоморфный дух земли. Жила под землей и могла выглядеть либо как мощная женщина с длинными, часто золотыми, волосами и большими грудями, у которой был муж и множество детей; либо как златовласая девушка в белой одежде и с золотым ключом, также имеющая много детей. Если ее долго не было, муж искал ее, крича: Руна, Руна, дети твои плачут! Руна владела всеми подземными богатствами, но место, где был закопан клад, показывала только тому, кто обещал ей отдать своего ребенка. Иногда она крала детей у невнимательных матерей. В шахтерских областях Гемера она считалась владелицей золотых рудников, могла одним прикосновением обратить любую вещь в золотую. Девушки просили у нее богатства: Runa, Runa, daj mi zlata plné suná (skrine)! ([Руна, Руна, дай мне золота полные сундуки!]). В районе Зволена известны рассказы о том, что Руна крала у шахтеров в Вайсковой пищу, люди ее подстерегли, схватили, связали и бросили в реку; выловили и освободили ее только у Кремницы. С тех пор золото исчезло в Вайсковой и появилось в Кремнице. Аналогичную историю рассказывали в Кокаве и Кленовце: Руна крала еду для своих детей, ее поймали, а дети, увидев, что она связана, стали плакать. Руна разорвала веревки и закричала: Bolo Bohatô bohatým, ale viac nebude (Было Богатое богатым, но больше не будет) и исчезла, а шахту вскоре затопило водой. Образ Руны контаминировал с другими МП, например, когда сильно дул ветер, говорили, что это «Руна плачет»; в Липтове она превращается в лесного демона, поросшего шерстью (аналогично гргалице), в области Верхнего Грона сливается с полудницей, багоркой (bahorka – МП в виде старой женщины с растрепанными волосами); в Бацухе (окр. Брезно) – высасывает и давит людей, как мора.

Спорадически встречается персонаж гргалица (grgalica, grgolica). В районе Зволена – это огромная женщина с черными ногами, руками как лопаты, с растрепанными волосами и с огромными грудями, перекинутыми через плечи. Пойманному человеку она пихала в рот свои груди, пока не задушит. Ее присутствие означалось протяжным гиканьем. В районе Банской Быстрицы она вообще не имела никакого образа, люди слышали только ее крик. Грголицу считали злой вилой, которая заманивала людей в болота и изводила их там.

На Верхнем Погронье рассказывали о бахорке, которую представляли в виде старой женщины с растрепанными волосами.

Основным воздушным демоном является крылатый змей шаркан (šarkan), часто с тремя или тринадцатью головами, с несколькими хвостами, который приносит бурю и град и считается олицетворением самой бури (ср. о буре: šiarkan preletel). Из его пасти и ноздрей вылетают молнии, от ударов его хвоста полегают посевы. Шарканом повелевали «облакопрогонники» (демоны или полудемоны) – планетник (planetník), хмарник (chmarník), чернокнижник (čiernokňažník). Рассказывали, что чернокнижник вызывает змея-шаркана заклинаниями, которые он читал по своей книге, а когда змей выйдет из пещеры, быстро накидывает на него узду и правит в воздух, в жаркие страны, где его убивает, а мясо продает; люди кладут кусочки шарканьего мяса под язык, чтобы охладиться. Там, куда летит шаркан, бьет град и опустошает всю землю. Былички о шаркане распространены в горных областях: на Ораве, в Верхнем Погронье, в Гемере и Малогонте. В Восточной Словакии слово šarkaň может иметь значение ‘домовой’.

Демоны домашнего пространства

Пространство дома и двора, по народным представлениям, населяли домовые и дворовые демоны, которых, как правило, представляли в виде животных. Это змеи, ласки или лягушки, которые жили в доме или в хлеву, считались хранителями хозяйства и его обитателей, поэтому их запрещено было убивать.

Домашний уж (domáci / domový had, hadena), называемый также хозяином (hospodár), старым хозяином (starý gazda), домовым хозяином (domáci gazda), старым дедом (starý dedo), – это серая (šedivý), белая (biely) или рябая, пестрая (jarabatý, strakatý) змея (had), уж, по некоторым представлениям ничем не отличавшийся от других змей, который жил под очагом, под порогом или под столом, иногда около дома. Считалось, что он является воплощением души первого хозяина, умершего в новом доме. Присутствие ужа в доме и на дворе, о котором он сообщал шипением, стуком о порог и т.п., было гарантией процветания хозяйства. Жизнь домового ужа была магически связана с жизнью хозяина и его семьи. В Замагурье считалось, что шипение, которое он издает, является знаком того, что хозяин будет долго жить; молчание и слабое шипение – знак близкой смерти кого-либо из домашних. Его подкармливали молоком и кашей. Если уж вылезал из-под порога, это предвещало смерть хозяина дома. По некоторым представлениям, белая змея показывается только тому, кто должен в течение года умереть. Уход змеи означал распад семьи, а ее гибель предвещала смерть самого старого члена семьи или детей. Верили, что если эта змея заболеет, то заболеет вся семья, а там, где змея не водится, люди вымрут, дом будет несчастным. Домашняя змея могла жить под порогом хлева, под камнем в основании дома, ее видели сосущей корову. Повсеместно распространены былички о домашней змее, которая пила молоко из одной миски с ребенком, а когда ее убили, умер и ребенок.

Реже домовым духом считали лягушку, которая тоже жила под порогом или под стеной дома и заявляла о себе звуками (žaba škrečí). Ее слышно было по ночам в течение всего года. Также думали, что лягушка, живущая в доме, приносит счастье, однако только тем, кто умеет колдовать.

В качестве домового признают также ласку (lasica, domáca lasica, lašica), которая живет, якобы, в хлеву или рядом с ним; ласку считали душой умершей хозяйки дома. Эти представления более редки, чем о домашнем ужé, но встречаются по всей территории Словакии. Верили, что цвет ласки указывает на масть скота, который будет вестись в хозяйстве, потому что она его охраняет; ласку нельзя убивать, иначе скот будет гибнуть. Поэтому если в хозяйстве не велся скот, хозяин старался увидеть lasicu, которая жила в углу или под порогом дома: какой масти ласка, такой масти надо покупать и скот. Убийство ласки грозило не только гибелью скота, но и смертью хозяйки. Считалось, что у ласки ядовитое дыхание; на кого она дохнёт, тот опухнет; тому, кто ее обидит, она отравит воду для скота.

Особый тип домашних демонов представляют демоны-обогатители разной природы – змок (змок), или джмил (džmiľ), шкряток (škriatok), рарашек (rarášek), пикулик (pikulík), збожик (zbôžik), коспер (kosper), называемые также чертом (diabol, čort). Их наличие в доме было гарантией богатства и процветания, однако они доставляли и много неприятностей домашним; со временем хозяева старались избавиться от них, так как после смерти демоны забирали душу хозяев в ад.

Змок (zmok, zmak, zmek, zmiňa, džmij, džmil), также называемый škriatok, škrátek, – это чаще всего змееподобное существо (змеиная природа отражена уже в названиях zmok < smok; džmij, džmil < +zmij), принимающее также вид цыпленка или маленького человечка. Получить такого демона можно случайно (найти мокрого облезлого и постоянно пищащего цыпленка на дороге, на болоте, в мокрых местах и пригреть дома) или намеренно, «выведя» его из яйца черной курицы (первого или последнего, обычно маленького, мягкого, без скорлупы). Рекомендовалось носить такое яйцо девять (12, 13 или 40) дней за пазухой, при этом не мыться, не молиться, не посещать костёл, не разговаривать или даже не спать. Выведенный таким образом демон днем выглядел как цыпленок, а ночью превращался в змея и носил хозяину все, что тот ни пожелает: деньги, зерно, молоко. Человек, который носил змока в кармане, мог всё, становится очень сильным. За это змока или шкрятка надо было кормить: давать ему по ложке от каждого приготовленного блюда. О быстро разбогатевших крестьянах говорили: zmok mu nosí (ему змок носит). По поверьям, змок ночью принимал вид огненого шара (ohnivá guľa), огенной цепи (ohnivá reťaz) или огненного змея (ohnivý had) (з.-словац.) и вылетал в трубу. Встречается информация, что змок ночью превращался в человека противоположного пола, с которым хозяин (хозяйка) должен был спать.

О шкрятке, который в целом подобен змоку (днем он мокрый черный цыпленок, а ночью вылетает через трубу в виде огненной цепи), рассказывали, что его можно получить и другим способом: кто хочет иметь дома шкрятка, чтобы он ему деньги носил, должен девять дней не умываться, не причесываться, не молиться, а на девятый день должен через девять перелазов в заборах пролезть задом, и в конце его будет ждать шкряток в виде черной курицы и спросит, что ему надо. Сказав свое желание, человек должен будет подписать с ним своей кровью договор, что отдает ему свою душу или еще не рожденного ребенка, – и его просьба будет выполнена (з.-словац.).

В средней и смежных частях Восточной Словакии известен пикулик (pikulík < лит. pikulas, латыш. pikals, ст.-прус. pickuls ’черт, дьявол’) – антропоморфный демон-помощник и хранитель дома и хозяйства. Пикулика можно купить вместе с какой-либо вещью. Он имел вид маленького злобного человечка, которого хозяин носил в кармане кафтана или в сумке. Он меньше, чем змок, показывался только тому, кто им владеет, и всегда живет в его кармане. Ночью, говорят, выходит из кармана, летает по избе и урчит. Иногда его описывали как человечка с длинной седой бородой, в красных штанах. Питается тем, что хозяин отлил или отложил, когда ел сам. Пикулик заботился о конях, кормил их, чесал, поэтому считалось, что он помогает прежде всего извозчикам. Говорили: Musí mať Pikulíka, že mu té koně tak skáčú (Наверняка у него есть пикулик, раз у него кони такие резвые). По рассказам из Липтова, он имел вид конюха величиной с палец, но необычайно сильного, который приносил хозяину все: золото, деньги, зерно, еду. Приносил счастье при ставках и азартных играх. Но мог вредить человеку, если тот его не слушался. Поэтому, говорили, лучше иметь змока, чем пикулика. В Зволенской жупе пикулика представляли как человечка в красном кафтане с трехрогой шапкой, который выходит на поверхность из шахт и провалов в земле. Иногда пикулик, или пикул (pikul), считался божком подземных кладов и счастья.

В быличке рассказывается, как один мужчина купил пикулика, которого никто не видел, но слышали, как что-то все время скрипело (vŕzgalo). Он был с седой бородой до брюха и в красных штанах; ухаживал за конями. Когда хозяин захотел от него избавиться, то не смог: бросил его в печь – тот не сгорел, «только немного согрелся», бросил его в воду – тот не утонул, «только слегка умылся». Тогда хозяин заколол борова (надо было, чтобы в доме случилась смерть), и когда тушу украли, пикулик побежал за вором, а хозяин бросил ему вслед красный платок, и тот уже не вернулся (Вышняя Боца, Липтов).

Избавиться от духа-обогатителя (змока, шкрятка, пикулика) было очень трудно, и не всем это удавалось. Действенным способом избавления считалось задать демону такую непосильную работу, чтобы он лопнул от натуги (наносить целый чердак зерна, но в потолке сделать дыру, чтобы зерно сыпалось вниз и чердак был незаполненным); задать невыполнимую работу (собрать пшено, высыпанное в быстрину Вага); завернув в новый платок, подбросить его на дорогу; выбросить в реку или болото; продать или отдать вместе с какой-нибудь вещью. Считалось, что пикулика первый хозяин мог определенным способом передать другому, тот – третьему, но третий хозяин уже не мог от него избавиться никогда, и после смерти демон забирал его душу в ад.

Рарашек (rarášek, rarášok, rarach) также считался демоном, приносящим счастье, но демоном злобным и хитрым. К его помощи прибегала оставленная парнем девушка, колдуя на смерть его новой возлюбленной; в Белых Карпатах считалось, что он прилетает через трубу в дом ведьмы для сексуального общения, при этом приносит деньги; или что он и есть персонифицированная «злая сущность» ведьмы. В ряде рассказов его образ смешивается со змоком.

Демонологизация умерших

«Ходячие» покойники (в словацкой традиции используется метатермин revenant ‘возвращающийся покойник’) составляют большую группу: двоедушники (упыри, умершие ведьмы и колдуны), а также самоубийцы, утопленники, люди, умершие не своей смертью, похороненные с нарушением обряда (если через тело переступил человек, перепрыгнуло животное, перелетела птица, т.е. умершему была магически передана жизнь).

Двоедушник (dvojdušník, dvojdušnica) – важное для словацкой, и шире – карпатской, демонологии понятие, реализующее представление о том, что у некоторых людей две души / духа (dva duchy má,) или, в другой терминологии, два сердца (dve srdcia má, s dvoma sercami, dvi sirc’a maje), одно из которых умирает, а второе продолжает жить. Как правило, двоедушным считается человек, рожденный с зубом, с двумя макушками и другими необычными признаками. Двоедушие отражает представление об особой или бóльшей природной силе, данной человеку от рождения. В дальнейшем эту избыточную «силу» двоедушник использует либо на добро – становится знахарем, предсказателем (veštica, bohyňa, prorok), либо на зло – становится ведьмаком, ведьмой (striga, bosorka). После смерти двоедушники становятся опасными демонами – вампирами, атмосферными демонами и т.п.

Упырь (upír, vampír, sotona, nezdrevenetý, nelapši) – вампир, труп или материализованная душа «нечистого» умершего, которая возвращается на этот свет и вредит живым (пьет кровь, жизненную силу, пугает, давит). Обычно вампиром считали покойника, который «не закоченел» (в.-словац. Nezdreveňel), в в.-словац. и русин. традициях его называют нелапший (nelapši, neľapšoj). Также упырем становился ребенок, родившийся от связи волколака (волка-оборотня) с ведьмой. Упырь выходил из могилы в полночь в полнолуние и нападал на людей, в том числе на родственников. Мог появиться в своем облике или в виде животного или неживого предмета (копна сена, снежный ком). Возвращался в могилу после первых петухов. Мог вызвать стихийные бедствия, засуху, неурожай, эпидемию и мор скота. Записаны былички о том, что упырь мог после смерти родить потомство от своего живого партнера, но дети рождались без костей.

Функции вампира распространялись и на других персонажей, в первую очередь на ведьм, что характерно для всего карпатского региона (з.-словац., морав., ю.-пол., румын.), ср. русин. босорун-кровопий = вампир, упырь, вурдалак; босорчити ся ‘превращаться в вампира’ [12. C. 93] и др.

Многочисленны способы защиты от вампира: покойника обсыпали маком, посыпали маком и дорогу до кладбища; клали в гроб «еврейские письмена» (žyduvs’ko pis’mo), чтобы читал и у него не было времени ходить к живым; прибивали одежду к гробу; подрезали жилы под коленом; переворачивали вниз лицом; протыкали сердце колом; отрезали голову и клали в ногах; если он после похорон все же «ходил», то выкапывали и сжигали труп. В Восточной Словакии описывают магические способы «борьбы» с вампиром на его могиле: знахарь (vraž, vražedkyňa, zaklínač, bosoroš) шел ночью на могилу предполагаемого вампира в сопровождении мужчин деревни, разводил рядом огонь, ложился на могилу и как-то колдовал; односельчан он просил помочь, если над могилой появится красный (или, наоборот, синий) пламень, если заклинатель лежит на спине (т.е. побеждает вампир) и т.п. Обычно после этих действий мор скота, вызванный вампиром, прекращался.

К «заложным» покойникам относятся также дети, умершие некрещеными – nedokrštencе; их души плачут ночью на кладбище (Бошацкая долина, Белые Карпаты). Название яра Nekrštenec у с. Врбовце связано с поверьем, что там был похоронен убитый незаконнорожденный младенец; по ночам он плакал, пел о том, что его мать не покрестила, и просил крещения; если мимо проходила женщина, он спрашивал, не мать ли она ему (словац.-морав. пограничье, Тренчанская жупа). Если убитый младенец плакал в болоте, просил крещения, проходящему мимо надо было сказать: Jak si dievča, buj Mária, jak si chlapček, buj Jadam (Если ты девочка, будь Мария, если мальчик, будь Адам) – и он, таким образом окрещенный, точнее, получивший имя, переставал плакать (Марикова, окр. Поважска Быстрица, з.-словац.). Раньше говорили, что можно было слышать, как такой ребенок звал прохожих: Daj mi krestu! Daj mi krestu! Daj mi krestu! (Дай мне креста!) (Башковце, окр. Гуменне, в.-словац.). Местами считалось, что такой некрещеный ребенок станет морой (Замагурье), но чаще всего дети, убитые матерью, ассоциировались с блуждающими душами (ср. в.-словац. počul bludnoho, т.е. душу тайно убитого некрещеного младенца), которые просят искупления, т.е. ассоциировались со светёлками (см. ниже). В Замагурье (с.-в.-словац.) повсеместно рассказывали о душе такого младенца, который появлялся в виде огонька на полях вокруг села и просил крещения: Křtu! Křtu!; проходящая мимо женщина трижды перекрестила то место, откуда раздавался плач, и сказала: Jak ješ chuopjec, ňech či be mjano Adam, jak ješ dzifče, nech či be mjano Eva (Если ты мальчик, пусть тебе будет имя Адам, если девочка, пусть тебе будет имя Ева); плач утих, а огонек вознесся в небо и больше не появлялся.

Светёлки, светлоносы (svetielko, svetidlo, svetlo, švjetno, svitavka, svetlá moc, svetlá noc, svetlonos, svetlonoš, švjatlonoš, svetlár), или блуждающие огоньки (bludička, bludny) – огоньки разной величины в горах, лесах, полях, появляющиеся ночью и сбивающие людей с пути, часто заводящие в болота и топи, на кладбище или в овраги. Они считались злыми духами, просушивающими клады; грешными душами, душами самоубийц, душами злодеев; «ходячими» покойниками; душами ведьм и других «знающих», которые заманивали особенно тех людей, у кого совесть нечиста; душами костельных сторожей, которые крали свечи и у которых теперь горели пальцы; душами людей, которые при жизни передвигали межевые камни, а после смерти бегали по межам, в лесах, на болотах в виде огоньков или маленьких мальчиков со светильниками в руках; местами огонек считали персонификацией землемера, который в наказание за то, что неправильно мерил поля, ходит после смерти с лампадой и снова их перемеряет, а также душами некрещеных детей и клятвопреступников (дольноземские словаки). На юге Словакии, в области Гемер–Малогонт, рассказывали, что светлонос изображает детский плач, чтобы завести людей в болото и там убить, а иногда действие светлоноса ограничивали последними четырьмя неделями перед Рождеством (адвентный пост), поэтому называли его adventovo svetlo.

Считалось, что светлонос приближался к человеку, который свистел, запрещалось также отзываться и отвечать ему; верили, что он очень тяжелый. Чтобы освободиться от него, надо было молиться или вспомнить, с кем ел пасхальное яйцо или делил рождественское яблоко, тогда светлонос терял над человеком власть (долина Горнада, Попрадский край, в.-словац.); или разорвать на поле онучу с левой ноги и бросить ее на светёлку (Жакаровце, окр. Гелница, Кошицкий край).

К «заложным» покойникам позже стали относиться и многие персонажи других классов: природные духи вила, полудница, демон болезненного состояния мора и др.

Персонификация состояний

Мора (mora, mara, mura, nora, zmor(a), mor) – до сих пор один из наиболее распространенных персонажей словацкой демонологии (но практически неизвестный русинам Восточной Словакии). Ее повсеместно считают существом, которое душит и давит, наваливается, наседает на человека во сне (отчего она также называется gnava, hnetuch, prilíhač, sedielko, sedlisko), сосет кровь или молоко из груди рожениц и кровь у новорожденных. Мора очень тяжелая, когда она садится на грудь человеку, он не может дышать; он не спит, находится в сознании, но не в состоянии крикнуть, позвать на помощь или пошевелиться. Представляют мору в зооморфном виде (жаба, кошка, мышь, муха), в виде предметов (стебель соломы, белая шерсть, яблоко, кость, кишки) или как бесформенную тяжесть. Полагают, что мора – это либо персонифицированная причина болезни; либо полудемон, ведьма, из которой ночью выходит душа и давит спящих; либо (в Замагурье, на Кисуцах) материализованное сексуальное стремление девушек, которые посещают объекты своих чувств в виде тяжести во сне; либо неуспокоившаяся душа (самоубийца, умершая роженица, утопленница, старая дева, некрещеные дети); либо душа человека (чаще женщины), имеющего такие свойства от рождения как седьмая подряд дочь в семье, рожденная с двумя сердцами, или получившего их вследствие нарушения ритуала или запрета (неправильного крещения, повторного отлучения от груди). Воздействие моры, которая давила, морила, приходила во сне, сосала, налегала (gniavi, morí, chodí na sen, cíca, prilíha) понималось и лечилось как болезнь, которая проявлялась похуданием, бледностью, воспалением груди и даже могла привести к смерти.

Специфической деталью действий моры является то, что она, прежде чем проникнуть в дом, как правило, через замочную скважину, оставляет свои внутренности перед дверью. В быличках эти внутренности люди пачкают сечкой, отавой, и тогда она не может взять их обратно и умирает (северная Словакия: Верхнее Погронье, Орава, долина Горнада).

Для защиты от моры использовали чеснок (натирали им грудь больного, двери и окна дома), фекалии (смотрели на них перед сном, мазали ими грудь; свиной навоз раскладывали на окнах), гребень (клали на грудь), воду (около колыбели ставили ушат с водой), острые предметы (иглы запихивали в замочную скважину, чтобы мора не проникла в дом), освященный мел (делали круг около кровати); четки (их вешали на ручку двери); молитву или ругань. Самое действенное средство против моры для самогó больного – пошевелить большим пальцем или мизинцем правой руки или пальцами ноги; лечь на бок и сложить руки крестом; спать лицом вниз. Или можно было помочь больному тем, что кто-то позовет его по имени. Нередко рекомендовали спрятать под горшком зажженную «громничную» (освященную в праздник Громницы, 2.02) свечу, а когда придет мора, быстро поднять его; носить при себе зеркальце, чтобы мора себя в нем увидела; нарисовать одной линией пятиконечную звезду – «морью ногу» (moria noha); подарить ей свежий хлеб; сказать ей: «Приходи завтра одолжить соли» или «Приходи вчера».

Имя моры/мары, родственное праслав. *morъ ‘смерть’, отражает ее связь со смертью. Известен и персонаж – персонификация Смерти (Smrť, Smrtka, tetka-smrť). Это преимущественно героиня быличек, сказок и других фольклорных произведений (как и мора, она тоже очень тяжелая, лошадь с трудом везет воз, на который она села), а также излюбленный персонаж масленичного ряжения. В Замагурье šmerč иронично называют зубастой теткой (ťotka zombata) и представляют в виде высокой костлявой женщины с пустыми глазницами, в белом покрывале, с косой на плече, которая является тому, в чьей семье кто-либо должен умереть. Признаки ее появления – открывание дверей, стук в доме или на чердаке, падение картин и тарелок со стен, тревожное поведение животных (пса, кота, коня).

Как отдельный тип демона выделяется черт (čert, šert, diabol, nečisnik, neprjaznik, pľuhavec, pokušiteľ, priepasnik, pekelník, zlý duch). Он не имеет определенного облика (не показывается людям в своем настоящем виде), может иметь разные ипостаси – человеческую (черный человек, лесник, конюх), животную (черный пес, змей, баран, кот, черная птица) или огненную (огненные шар, цепь или вихрь). Обычно прячется под елью, поэтому в нее чаще всего бьет молния. Летает и танцует в вихре, ср. о вихре: čerti tancujú (черти танцуют), čerti sa ženia (черти играют свадьбу). Эти поверья отражены и в оронимах: в Низких Татрах гора и перевал в горах называются Čertоva svadba, Čertovica. Появляясь среди людей, черт принимает человеческий вид (например в виде молодого парня приходит на посиделки), однако на одной ноге у него всегда остается копыто, по которому его можно узнать. Черт давал свою силу ведьмам и ведьмакам, учил их колдовству, выполнял желания о приобретении богатства всем, кто обещал ему свою душу. Чертом называют также разных МП в определенных ситуациях (духа-обогатителя, водяного). Имя черта не произносили, веря, что это вызовет его самого, поэтому импользовали эвфемизмы: ten čierný (этот черный), ten rohatý (этот рогатый), djas (

Демонологические свойства людей

Полудемоны. Демоническими свойствами наделяются также люди, обладающие особыми способностями, знаниями или умениями: ведьмы, знахари, лекари, гадалки, пастухи-бачи и другие «профессионалы» (мельник, кузнец, странствующий монах). Их вредоносные действия описываются глаголами с значением ‘(с)делать’, ‘(ис)портить’, ‘(на)колдовать’: (po)robiť, baboniť, stridžiť, strigať, bosorčiť, vražiť, veštiť, (po)babrať, (po)bosorovať, (po)bosoriť, (po/u)čariť, (po/u)čarovať, (po)guślariť, (po)gusliť, однако значения этих глаголов различаются в зависимости от того, к какому персонажу они применяются и на какой территории бытуют.

Самый известный и распространенный персонаж народной демонологии – ведьма (vedma, vedomica, vedonkárka, vedomkyňa; bohyňa, bogiňa; striga; bosorka, bosorkaňa, bosorica; čarovnica, čarodejnica; gušľarka; также baba, baba-Jaga, ježibaba) и ее мужское соответствие – ведьмак, колдун (strigon, strigôň, strigoš; bosorák, bosorkáň, bosor(k)oš, bosór; čarovník, čarodejník, gušľaž, kúzeľník; čarnokňažník, černokňažník). Это обычно одинокие пожилые (старые) люди, нередко специфической внешности (со сросшимися бровями, с хвостиком, с родинкой под мышкой), с особым поведением (злые, нелюдимые) и особыми обстоятельствами рождения (рожденные с зубом, с волосами, с двумя сердцами). Могли быть урожденными или наученными (искусство передавалось по наследству, но получить эти способности можно и просто взяв умирающего за руку).

Их основная функция – нанесение вреда людям: насылание болезней и смерти, подмена детей, любовная магия, отбирание молока у чужих коров, отбирание урожая на полях; влияние на погоду: насылание бури, града, заморозков, засухи ср. о сильном ветре, вихре: bosorky lietajú / tancujú (ведьмы летают / танцуют). Для отбирания молока у чужих коров ведьмы использовали разные способы (большинство из них известны всем славянским традициям): собирание на полотно росы с чужих полей; чары с водой, взятой из следа соседской коровы; колдовство через одолженный или украденный в чужом доме предмет, в том числе навоз; перенесение чужого молока после заката через воду и под.

Ведьмы и ведьмаки могли принимать облик животных (жабы, змеи, мыши, кошки, собаки, коня, козла, совы, мухи, ночной бабочки и др.) и предметов и таким образом проникать в чужие дома. Намазавшись волшебными мазями, могли летать по воздуху, особенно во время летнего и зимнего солнцеворота и в начале весны, когда они собирались на шабаш (sabat čarodejníc). Ездили на помеле, мялке или на человеке, обращенном в коня, на коне или только на голове коня на шабаши и балы на Токайскую или Будинскую гору или другие близлежащие поля и возвышенности. Если ведьма не передаст свое искусство, то умирает она очень трудно. После смерти ее тело не коченеет, а в могиле не гниет. Душа ведьмы после смерти возвращается к близким и давит их и мучит до смерти.

В некоторых регионах образ ведьмы контаминировал с другими МП. Например, в Бошацкой долине (Западная Словакия) считали, что для того чтобы приобрести колдовские способности, ведьма должна девять дней носить под мышкой яйцо от черной курицы (ср. с выведением змока), что это у нее самой был змок; ведьмы описывались как молодые женщины, которые встречались на перекрестках, около ручья или в лесу, а когда к ним приближался неосторожный, хватали его и танцевали с ним, пока он не умрет (ср. с вилой). На Ораве ведьма после своей смерти ходила «сосать» своего парня, при этом перед дверью выворачивая свои внутренности, чтобы превратиться в какое-либо животное (как и мора). В Гемере–Малогонте верили, что ведьмы подменивали детей, особенно некрещеных, и других детей, у которых не было в колыбели чеснока, ножниц или иглы. Нападали ведьмы также на рожениц, которые выходили без оберегов из дому – забирали с собой (аналогично действиям богинок), и т.п.

Главным оберегом от злых чар ведьмы является их распознавание, потому что узнанная ведьма уже не может причинить вреда. Известно множество способов распознавания ведьм, прежде всего, в рождественский сочельник: 12 дней до Рождества изготавливать особые магические предметы – табуреточку, цедилку, поварешку и глядя через отверстие в них, видеть ведьм; откладывать в течение того же периода дрова, по одному полену в день, и сжигать их в сочельник, чтобы в дыму увидеть ведьму; вбивать в течение 12 дней в колоду гвоздь – тогда ведьма придет в сочельник вытаскивать его зубами, и т.п. Среди других способов противодействия ущербу, наносимому ведьмой, – кипячение цедилки, калечение лягушки (превращенной ведьмы), битье испорченного молока молотом, железным пестом, прутом шиповника, пока ведьма не приходила одолжить соли, процеживание его через прутья метлы, через серп, выливание его на горячее железо, на навоз и т.п.

Ведьмы могут использовать свои способности не только во вред, но иногда и для помощи людям. Например, могут снять порчу, наведенную другой ведьмой (ведьмаком), вылечить, найти украденное, предсказать будущее. В целом люди со сверхъестественными способностями оценивались амбивалентно – в зависимости от обстоятельств.

Тем не менее «знающие», которые по большей части делают добро и помогают людям (лечат, снимают сглаз и порчу, гадают и предвидят будущее), имеют другие обозначения: bohyňa, zemský boh, pánbožko, boh, bohoň (от boh ‘бог’), veštkyňa, veštica, veštec, veščuch (от veštiť ‘гадать, предсказывать’), vražkyňa, vražec, vražač, vražedkyňa, vražka (от vražiť ‘ворожить, гадать’), múdra žena, mondra baba (‘мудрая женщина’), začítačka (‘шептунья’), prorok, bača, bača-prorok (‘пророк’, ‘бача – главный пастух’), и просто zelinkárka (‘травница’), olejkárka, mastičkárka (‘шептуха, лечащая маслами и мазями’). Однако и к этим знахарям относились настороженно (поскольку, имя силу, они могли применить ее по своему усмотрению), и в Замагурье, например, их тоже клали в гроб лицом вниз, как двоедушников.

Практически все эти «полудемонические» люди могли навредить человеку взглядом (о пострадавшем говорят: dostal z očí, z očí má) или через слово (urieknúť, uriecť). По современным материалам, виды сглаза давно не различаются и называются одинаково: urieknutie, urečenie, úrek, úrok, ušknutí, zočina, z očí, z očí mu prišlo, z očí mu zavadilo, z očí má. Считается, что сглазить может и обычный человек с «сильным», пронзительным взглядом или человек, который испытал очень сильные эмоции или желания: восхищение, зависть, злость, радость и т.п. Чтобы не навредить, добрый человек должен сначала посмотреть на потолок, на лес, на свои ногти, на обувь, и только потом на человека (ребенка), а когда хвалит, должен обязательно произнести слово neurokom (neúrekom, neurečkem, neurek) (чтобы не сглазить) или neurokus и трижды сплюнуть. Ведьмам вообще старались не смотреть в глаза. Если показывали кому-либо родившийся молодняк скота, говорили: Ale neuškňite nám ich! (Только не сглазьте нам их) – тогда, верили, животных не сглазят.

Сглазом считали все недомогания, возникшие беспричинно, внезапно и вскоре после контакта с человеком, подозреваемым в дурном воздействии. Существовало несколько видов лечения этой «болезни». Если полагали, что ребенка сглазили, его клали на порог, чтобы через него трижды перескочил пес (если это девочка) или сучка (если это мальчик); вытирали лицо грязными пеленками; облизывали глаза и сплевывали (vypľuvať z očí), окуривали прядью волос или лоскутом, взятыми от того, кто сглазил. Если это не помогало, обращались к знахарке. Она лечила водой, в которую бросала горячие угольки (или крошки хлеба), считая в обратную сторону, т.е. от девяти до одного (иногда прибавляя к числам частицу не-) и приговаривая: od muža, od ženy a od šeckých ľudí (от мужчины, от женщины и от всех людей), умывала этой водой лицо и руки больного с тыльной стороной руки, давала больному немного выпить, а остаток выливала на петли дверей.

С полудемонами связано также понятие оборотничества, т.е. временного превращения человека в животных или предметы с возможностью обратного превращения в человека. Оборотничеством владели ведьма и ведьмак (превращение в жабу, кошку, и т.п. и обратно), черт, водяной и некоторые другие МП. Но самым характерным в этой группе персонажей является волколак (vlkodlak, vrkorak), то есть волк-оборотень. Это был человек со сверхъестественной способностью превращаться в волка и вредить людям и домашним животным. Волколаком мог стать человек, рожденный от связи женщины с упырем (upírom); рожденный в новолуние или рожденный ногами вперед; умерший, которого несли на кладбище головой вперед; в Замагурье и на Спише – двоедушник. По некоторым представлениям, достаточно было напиться из волчьего следа, чтобы получить способность превращаться в волка. Обычный способ превращения – перекувырнуться через пять колков, вбитых в землю. Волколак мог по своей воле оборачиваться в волка когда угодно, но чаще всего превращения совершались во время летнего и зимнего солнцеворота. Волколак в образе волка или с человеческим телом и волчьей головой нападал на людей и скот и душил их, но мяса не ел. Он отличался жестокостью, поэтому в современном словацком языке vlkodlak обозначает также ненасытного, жадного человека, а vlkolačný – имеет значение ‘алчный’. В Верхнем Погронье сохранилась вариация (волк заменен собакой) былички о «муже-волколаке», хорошо известная карпатским украинцам. Муж одной женщины все время исчезал в полдень, и в это время около дома бегал серый пес. Раз во время жатвы перед обедом, когда муж отошел, опять появился этот пес и напал на женщину, порвал ей юбку и убежал. Вернувшийся вскоре муж заснул, во сне открыл рот, и жена заметила у него между зубами кусок материи от своей юбки.

Однако образ волколака в Словакии постепенно размывался, контаминируя с другими персонажами и приобретая несвойственные ему черты. Например, волколаком называли душу ведьмы или ведьмака, или такого умершего, которого вынесли вперед головой, а не ногами, отчего он становился «ходячим» покойником. Сразу после похорон такие нечистые души возвращались в дом и, сидя на чердаке за трубой, смотрели на поминающих. Потом каждую ночь эти волколаки ходили душить и давить молодых женщин, заводить в незнакомые места припозднившихся путников, и т.п., и не переставали до тех пор, пока в их могилу не ударит молния. Варьировали и нарративы о волколаках. В оравской быличке хозяйка-ведьма превращает 12 девушек, которые хотели пошутить над парнями и напугать их, в волков. Но сама ведьма умерла, и девушки так и остались волками, потому что никто не мог снять с них заклятие. В Замагурье рассказывали, что леший (lesni pidimužik) в наказание за то, что человек уничтожает природу или мучает лесных зверей, может превратить его в vilkolka – получеловека-полуволка, человека с головой волка, который и после смерти не найдет себе покоя. Одного такого живодера леший обратил в волколака, а когда люди убили этого волка вилами и понесли в село, его волчья голова пропала и появилось человеческое лицо; но и после его смерти по селу бегал волколак и пугал животных.

Среди демонов, являющихся персонификацией времени, известны духи полдня (poludnica) или полночи (nočnica), дней недели (Pondelníča, Štvrtnica); довольно большую группу составляют персонификации праздников: sv. Lucia/Lucka, sv. Barbora/Barborka, Mikuláš – представляемые ряжеными; sv. Peter, sv. Júr, sv. Mária – выступающие в фольклорных нарративах.

Несмотря на позднюю фиксацию и относительно слабую сохранность словацкой демонологической системы, в ней отмечается ряд архаических элементов, таких, например, как персонификация сил природы, вера в существование души отдельно от тела, вера в метаморфозы и трансформации живых существ, магическое воздействие взгляда, слова и мысли и ряд других.

Библиография

- 1. Slovensko. Diel 3. Ľud. II čast. Bratislava, 1975.

- 2. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava, 1995. D. 1, 2.

- 3. Etnografický atlas Slovenska. Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry. Bratislava, 1990,

- 4. Horehronie. Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava, 1969.

- 5. Archív textov Ústavu etnológie SAV. Bratislava.

- 6. Полевые материалы автора из областей: Верхний Грон (2006 г., совместно с Е.С. Узеневой), Орава (2009 г.), Липтов (2011 и 2012 гг.), Замагурье (2013 г.), Земплин (2014 г., совместно с К. Женюховой и П. Женюхом; 2018 г. совместно с М.Н. Толстой).

- 7. Валенцова М.М. Специфика словацкой демонологии в контексте общности карпатских мифологических представлений // Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach / Red. P. Žeňuch, E.S. Uzeňová, K. Žeňuchová. Bratislava, 2013.

- 8. Валенцова М.М. Славянская мифологическая лексика карпатского региона: генезис особенностей (этнолингвистический аспект) // Славянское языкознание. XVI Международный съезд славистов. Белград. 20–27 августа 2018 г. Доклады российской делегации / Отв. ред. С.М. Толстая. М., 2018.

- 9. Валенцова М.М. Традиционная культура гуралей: в поисках архаики // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2019. № 3–4.

- 10. Habovštiak A. Atlas slovenksého jazyka. Bratislava, 1984. Т. IV. Lexika. Časť druhá.

- 11. Валенцова М.М. Этнолингвистический комментарий к этимологии слов мара и упырь // Etymology: An old discipline in new contexts. Brno, 2013.

- 12. Керча И. Словник русинсько-руськый. У двох томах. Ужгород, 2007.