- Код статьи

- S020596060022967-5-1

- DOI

- 10.31857/S020596060022967-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 43 / №4

- Страницы

- 659-696

- Аннотация

В статье на основе научно-биографического подхода история физики в Институте истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН представлена как последовательность научных биографий выдающихся историков физической науки вместе с их главными научными достижениями и историографическими концепциями. Выделены примерно полтора десятка таких лидеров, в число которых включены также несколько физиков и философов науки. Рассмотрены исследовательские семинары, периодические издания и основные коллективные труды историков физики института, а также их участие в международных конгрессах по истории науки. Показано, что период с середины 1960-х до середины 1980-х гг. был в истории физики в ИИЕТ РАН «золотым двадцатилетием». В статью включены фрагменты воспоминаний автора.

- Ключевые слова

- история физики, ИИЕТ РАН, сектор истории физики, лидеры, научно-биографический подход, историографические концепции, «Исследования по истории физики и механики», исследовательские семинары, международные конгрессы по истории науки

- Дата публикации

- 12.12.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 9

- Всего просмотров

- 687

История физики – трудное дело. Один поминает, другой вспоминает. Над текстом мудруют, в архивах шуруют, Наука – не только разгадка Природы, А боль и догадка людей и народа1.

Нет сомнения в том, что история науки и техники как отдельная дисциплина находится на подъеме… Существует широко распространенное мнение, что мы, возможно, вступаем в наше золотое десятилетие2.

Введение

Более 55 лет я работаю в Институте истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова АН СССР (РАН) и занимаюсь историей физики. Когда в середине 1960-х гг. я поступил в аспирантуру, история физико-математических наук в институте занимала лидирующие позиции. В нем работали в это время (или незадолго до этого) такие корифеи истории физики, механики и математики, как В. П. Зубов, Б. Г. Кузнецов, Л. С. Полак, И. Б. Погребысский, А. П. Юшкевич, Я. Г. Дорфман и др. Сектор истории физико-математических наук сначала возглавляла О. А. Лежнева, которую вскоре заменил более маститый и авторитетный руководитель А. Т. Григорьян. Правда, к моему приходу в институт Зубов уже умер, а Полак перешел в Институт нефтехимического синтеза, где возглавил лабораторию и основал новое направление, именуемое плазмохимией, продолжая при этом интенсивно заниматься историей физики и возглавляя секцию истории физики Советского национального объединения истории естествознания и техники (СНОИЕТ). Полак стал моим руководителем по диссертационным делам. Экзамен в аспирантуру у меня принимали Б. Г. Кузнецов, А. П. Юшкевич и Б. А. Розенфельд. После окончания аспирантуры я работал в секторе истории физики, которым руководил Я. Г. Дорфман, автор замечательной двухтомной «Всемирной истории физики» (первый том вышел в 1972 г., а второй в 1979 г., через несколько лет после его кончины)3. При подготовке диссертации мне приходилось вникать в историю аналитической механики, тут мне очень пригодилась книга И. Б. Погребысского «От Лагранжа к Эйнштейну» (1966)4, которую я и сейчас считаю образцовой. В начале 1970-х гг. в секторе истории физики появляется небольшая группа философов физики во главе с Н. Ф. Овчинниковым, книгу которого «Принципы сохранения» (1966)5 я знал и высоко ценил. Общение с ними было очень важным для меня, и я принял участие в подготовке коллективной монографии «Методологические принципы физики» (написав главу «Принцип симметрии») (1975)6. Концепцию методологических принципов физики как принципов теоретизации физического знания Овчинникова считаю весьма важной при изучении истории формирования и развития физических теорий. Лежнева была знатоком историографии отечественной истории физики и уже в середине 1960-х гг. помогала Полаку подготовить к 50-летию советской власти капитальный двухтомный труд по истории отечественной физики (она была ученым секретарем редколлегии, которую возглавляли Л. А. Арцимович и его заместитель Полак)7. Кстати говоря, об истории физики в стране и в ИИЕТ до середины 1960-х гг. вполне можно судить по статье Лежневой во втором томе этого издания8. Следуя научно-биографическому подходу С. И. Вавилова, согласно которому история развития науки рассматривается как последовательность научных биографий выдающихся ученых9, эволюцию исследований по истории физики я также буду рассматривать как последовательность научных биографий лидеров отечественной истории физики (они частично названы выше) вместе с их главными достижениями и историко-научными концепциями. При этом основное внимание будет сосредоточено на золотом двадцатилетии (с середины 1960-х до середины 1980-х гг.) и в первую очередь на фигурах Л. С. Полака, Б. Г. Кузнецова, Я. Г. Дорфмана, И. Б. Погребысского, Н. Ф. Овчинникова, И. С. Алексеева, затем (к 1980-м гг.) к ним добавятся Г. М. Идлис и В. С. Кирсанов и в самом конце – А. В. Кессених. При этом так или иначе будут также затронуты и другие крупные историки (О. А. Лежнева, А. Т. Григорьян и др.) и некоторые известные физики, сотрудничавшие с институтскими историками, прежде всего В. Л. Гинзбург, И. Ю. Кобзарев, Я. А. Смородинский, М. А. Ельяшевич, Б. М. Болотовский и др. Все-таки некоторые имена по разным причинам останутся за кадром, о других удастся только упомянуть. Мой выбор корифеев, конечно, до некоторой степени субъективен, он определяется в основном тем, что именно они и их труды или общение с ними повлияли на меня как на историка науки. Может быть, мне удастся включить в мой текст хотя бы краткие фрагменты воспоминаний об этих моих учителях и старших коллегах.

4. Погребысский И. Б. От Лагранжа к Эйнштейну. Классическая механика ХIХ века. М.: Наука, 1966.

5. Овчинников Н. Ф. Принципы сохранения. М.: Наука, 1966.

6. Методологические принципы физики / Ред. Б. М. Кедров, Н. Ф. Овчинников. М.: Наука, 1975.

7. Развитие физики в СССР. 1917–1967 / Ред. Л. А. Арцимович, Л. С. Полак, О. А. Лежнева и др. М.: Наука, 1967. Т. 1–2.

8. Развитие физики в СССР… Т. 2. С. С. 329–353.

9. Визгин В. П. История науки как «история редкостных флуктуаций мысли и научной работы… вроде Архимеда и Ньютона» // Управление наукой: теория и практика. 2021. Т. 3. № 4. С. 207–226.

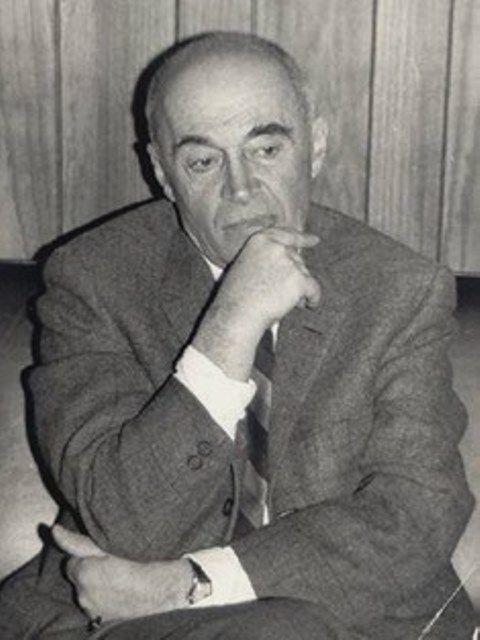

Лев Соломонович Полак

Я начну со Льва Соломоновича Полака (1908–2002) не только потому, что он был моим учителем, руководителем моей диссертационной работы, ответственным редактором моих основных монографий, но прежде всего потому, что считаю его выдающимся историком физики и механики, продолжившим историко-научную традицию, восходящую к А. Н. Крылову и С. И. Вавилову10. Не буду пересказывать биографию Полака, из которой видна преемственная связь истории физики в ленинградском Институте истории науки и техники 1930-х гг. и московском ИИЕТ 1950–1960-х гг., а также драматическая судьба самого Полака, прошедшего сталинские лагеря и реабилитированного только в 1955 г.11 Сразу после реабилитации он поступил в ИИЕТ и одновременно в Институт нефтехимического синтеза АН СССР. В 1957 г. защитил докторскую диссертацию по истории вариационных принципов механики и их развитию и применению в физике, которая была продолжением и развитием его кандидатской диссертации о принципе Гамильтона, блестяще защищенной в 1936 г. (оппонентами были Крылов и Вавилов). В 1959 и 1960 гг. вышли две связанные между собой книги Полака: капитальный сборник классических работ по вариационным принципам объемом немногим менее 1000 страниц12 и шестисотстраничный монографический вариант диссертации13. Крылов и Вавилов, будучи выдающимися учеными (один – в области математики и механики, другой – в области физики), были одновременно не менее выдающимися историками механики и физики. При этом их тематика и подход к историко-научному исследованию были весьма близки и в дальнейшем во многом были восприняты и развиты Полаком, что и позволяет говорить о традиции Крылова, Вавилова и Полака в сфере истории физико-математических наук14. Ей свойственны следующие особенности. Прежде всего повышенное внимание к классике и классикам и, в частности, именно к основам классической физики и ее творцам. Даже такие революционные теории, как кванты и релятивизм, рассматривались ими не как разрыв с классикой, а как ее развитие. Крылов осуществил комментированный перевод «Начал» Ньютона на русский язык, Вавилов сделал аналогичную работу по «Оптике» Ньютона и написал его обстоятельную биографию. Важнейшей чертой этой традиции было стремление выявить в историческом развитии механики и физики сквозные идеи и принципы. Вавилов считал таким важным и в современной физике ньютоновский метод принципов. Сам Крылов принадлежал к математико-физической традиции, восходящей к П. Л. Чебышеву, А. М. Ляпунову и В. А. Стеклову, с ней во многом были связаны также такие лидеры отечественной теоретической физики и механики 1920–1930-х гг., как А. А. Фридман и В. А. Фок. И в традиции Крылова – Вавилова – Полака взаимосвязь математики и физики была одной из ключевых проблем. Вавилов говорил о «методе математической гипотезы» как о важнейшем методе квантово-релятивистской физики. Полак же показал, как эта проблема решается на материале вариационных принципов. Еще три особенности характерны для этой традиции. Прежде всего речь идет о широте и универсальности их исследовательской тематики (это особенно заметно в трудах Вавилова и Полака) и о своего рода историко-научном бесстрашии, с которым физики ХХ в. погружались в эпоху Античности, науку XVII и XVIII вв. Далее, в их трудах так или иначе оказывались существенными социокультурные и философские факторы. И наконец, ученый (механик и математик в случае Крылова, физик-оптик в случае Вавилова и физикохимик в случае Полака) и историк науки в каждом из них «сочетались необычайно органично» (так было сказано И. М. Франком о С. И. Вавилове15).

11. См. об этом в: Визгин. Л. С. Полак – историк науки…; Асиновский Э. И., Визгин В. П., Гинзбург В. Л. и др. Памяти Льва Соломоновича Полака // Успехи физических наук. 2002. Т. 172. № 8. С. 967–968; Полак Л. С. Было так: очерки. М.: [Б. и.], 1996.

12. Вариационные принципы механики: сборник классических работ / Ред. Л. С. Полак. М.: Физматгиз, 1959.

13. Полак Л. С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике. М.: Физматгиз, 1960.

14. Визгин. Л. С. Полак – историк науки… С. 281–282.

15. Франк И. М. Что мы хотим рассказать о Сергее Ивановиче Вавилове // Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания. 3-е изд. / Отв. ред. И. М. Франк. М.: Наука, 1991. С. 62.

Л. С. Полак

Вернемся к Полаку. Почему он стал для меня историком науки № 1? Именно потому, что я знал, что он специалист по вариационным принципам. Я же, будучи инженером-электрофизиком, но мечтая заняться теоретической физикой, понял, как мне казалось, что основные физические теории выводимы из вариационных принципов, прежде всего из принципа Гамильтона. В результате я поступил аспирантуру ИИЕТ и под его руководством начал заниматься историей вариационных принципов. Полак в начале 1930-х гг., будучи сотрудником Института химической физики АН СССР, вскоре после образования Института истории науки и техники (ИИНТ) стал одновременно его сотрудником и аспирантом. Как раз Крылов и Вавилов, которые были членами ученого совета ИИНТ (а Вавилов и заведовал секцией истории физики), стали его научными руководителями. Тема же его диссертации «В. Р. Гамильтон и принцип стационарного действия» была ими одобрена, а диссертация блестяще защищена и опубликована16. Приведем небольшой фрагмент из отзыва Крылова о работах Полака, написанного в 1937 г. в связи с его арестом (тогда же был арестован и директор ИИНТ Н. И. Бухарин, и вскоре институт прекратил свое существование):

«Л. С. Полак отнесся к своей работе в высшей степени добросовестно – он изучил работы Гамильтона […] по подлинникам […] Защита диссертации […] была блестящая, так что оппонентам академику С. И. Вавилову и мне, можно сказать, приходилось указывать не на недостатки диссертации, а на ее достоинства, о которых Л. С. Полак в своем вступительном слове умолчал17».

Как уже говорилось, после реабилитации в середине 1950-х гг. Полак оказался в Москве в Институте нефтехимического синтеза АН СССР и одновременно – в недавно образованном ИИЕТ. Он продолжил изучение истории вариационных принципов, в 1957 г., как уже говорилось, защитил на эту тему докторскую диссертацию, опубликованную в 1960 г., вслед за огромной антологией (или хрестоматией) классики по вариационным принципам механики и их применению в физике, вплоть до теории относительности и квантовой механики. По существу, вариационные принципы относятся к сквозным универсальным основаниям физических теорий, исследование истории которых является особенно важным и поучительным и находится на стыке с философскими аспектами физики. Это Полак понимал еще в 1930-е гг.

«Дать полную характеристику значения принципа Гамильтона в истории физики, – писал он в своей кандидатской работе, – это задача, почти эквивалентная задаче написать полную и подробную историю теоретических и прикладных физических наук18».

К такого же рода принципам относятся, как это следует из работ Полака, принципы симметрии, или инвариантности, а также принципы (или законы) сохранения, которые связывает воедино ныне знаменитая теорема Э. Нётер об инвариантных вариационных задачах.

Несколько слов о второй важной особенности Полака как историка науки, а именно о его постоянной работе по изданию классиков физики. Он понимал это дело как необходимую и эффективную форму историко-научного исследования. В серии «Классики науки», основанной Вавиловым (а Полак стал членом ее редколлегии), им были подготовлены к изданию восемь томов, среди них большинство – близкие его сердцу У. Гамильтон, И. Ньютон, Л. Больцман, М. Планк, Э. Шредингер, Г. Герц, а также А. А. Фридман и Г. Кирхгоф.

О собственной историографической концепции у Полака нет отдельных работ, ее приходится извлекать из его историко-научных трудов. Она, по существу, близка эйнштейновской концепции построения и развития физических теорий с тремя уровнями (эмпирические факты – законы, ими управляющие, – «аксиомы», принципы и уравнения, определяющие эти законы) и «дугой Эйнштейна», иллюстрирующей «не-логический» путь от эмпирии к «аксиомам»19. Аналогичной схемы придерживался Гамильтон, соответствующее высказывание которого приводит Полак:

«Мы должны собирать и группировать видимости (т. е. накапливать и систематизировать эмпирический материал. – Вл. В.) до тех пор, пока научное воображение (т. е. аналог «дуги Эйнштейна». – Вл. В.) не различит их скрытый закон (т. е. аксиомы и принципы. – Вл. В.) и единство не возникнет из разнообразия; и затем из единства мы должны вывести вновь разнообразие и заставить открытый закон обслуживать будущее (т. е. вывести – дедуктивно, математически – законы, непосредственно согласующиеся с эмпирическими фактами. – Вл. В.)20».

Одним из главных таких «скрытых законов», воплощающих «единство» физики, Полак считал как раз вариационные принципы и прежде всего принцип Гамильтона. Конкретные же формы действия, или лагранжиана, фигурирующие в этом принципе, диктуются принципами симметрии, сохранения, соответствия и др., помогающими «научному воображению» и впоследствии названные Овчинниковым методологическими принципами физики21. К числу дополнительных, но очень важных факторов, стимулирующих «научное воображение», Полак, по существу, относил явно не формулируемые им вигнеровскую «непостижимую эффективность математики в физике» и аналогичную эффективность вариационных принципов (или «непостижимую эффективность аналитической механики в физике»)22. Кроме того, важным эвристическим приемом Полак считал метод аналогии (он обстоятельно изучал роль оптико-механической аналогии при создании волнового варианта квантовой механики). Таковы контуры историографической концепции Полака, относящейся к развитию фундаментальных физических теорий и нацеленной на изучение их математических структур. Вариационное, или аналитико-механическое, родство их при этом вовсе не означает сведения физики к механическим моделям, а, скорее, ставит задачу философско-методологического уяснения этого лагранж-гамильтоновского единства физических теорий.

22. Визгин В. П. Непостижимая эффективность аналитической механики в физике // Метафизика. Век XXI / Ред. Ю. С. Владимиров. М.: Бином, 2011. Вып. 4. С. 275–289.

Полак также обладал научно-организационным талантом, умея привлекать к проектам, которыми он руководил, подходящих исполнителей. Это сказывалось и при издании классиков физики, и при подготовке важных коллективных трудов, и при проведении конференций по истории физики, особенно посвященных крупным юбилейным датам. Он был активно действующим председателем секции истории физики Советского национального объединения истории естествознания и техники, созданного в 1957 г. Он сам заранее планировал масштабные юбилейные конференции, разрабатывал их программы, непосредственно участвовал в них, открывая их и выступая с докладами. Мне особенно памятны такие конференции, которые иногда проходили в Звенигороде или в Пущине. Особенно хороши были мероприятия, посвященные 50-летию квантовой механики (1976), 100-летиям Эйнштейна (1979) и Н. Бора (1985), 150-летию со дня рождения Д. К. Максвелла (1981), 300-летию «Начал» И. Ньютона (1987). К изданию классиков он умело подбирал в ряде случаев команды переводчиков и комментаторов. Среди них были молодые, но уже профессиональные историки, такие как О. В. Кузнецова, Е. И. Погребысская, Н. В. Александрова, И. С. Алексеев, С. Р. Филонович и др. Мне приходилось переводить несколько работ М. Планка и особенно Э. Шредингера, к трудам которого я также готовил комментарии. Особого упоминания заслуживает фактически подготовленное Полаком юбилейное двухтомное «Развитие физики в СССР, 1917– 1967 гг.» (он был заместителем председателя редколлегии, которую возглавлял академик Л. А. Арцимович, секретарем была О. А. Лежнева), до сих пор являющееся важнейшим источником по истории советской физики. В течение длительного времени он был членом редколлегии нашего журнала «Вопросы истории естествознания и техники», отвечая за историю физики. Я не раз наблюдал, как он рецензировал статьи, моментально прочитывая их и тут же уверенно набрасывая отзывы. Резюмируя, подчеркнем, что с конца 1950-х гг. и особенно в золотые 1960–1980-е гг. Полак был одним из лидеров сообщества историков точного естествознания, в первую очередь истории физики. Другими ведущими историками физики в начале этого периода (1960 – начало 1970-х гг.) были Б. Г. Кузнецов, И. Б. Погребысский, Я. Г. Дорфман, А. Т. Григорьян.

1965–1967 гг.: Б. Г. Кузнецов, И. Б. Погребысский, А. Т. Григорьян, О. А. Лежнева

Эти годы отмечены несколькими знаменательными событиями, крайне важными для отечественной истории физики и физико-математических наук в целом. В 1965 г. проходил XI Международный конгресс по истории науки в Варшаве и Кракове, в котором принимали участие Б. Г. Кузнецов, И. Б. Погребысский, А. Т. Григорьян, Д. Д. Иваненко и др. Созданный в это время Эйнштейновский комитет возглавил Кузнецов, а его членами стали также И. Е. Тамм, И. Б. Погребысский и А. Т. Григорьян. Последний был также избран вице-президентом отделения истории Международного союза истории и философии науки. Тогда же президентом Международной академии истории науки на 1965–1968 гг. был избран лидер советской историко-математической школы А. П. Юшкевич. Все это говорило о высоком авторитете советских историков точного естествознания, а также о том, что имя Эйнштейна, которое еще 10–15 лет до этого было в СССР идеологически почти неприемлемым, теперь находится в центре внимания советских историков физики. Второе событие также было связано с Эйнштейном. С 1965 по 1967 г. в СССР было издано четырехтомное собрание трудов Эйнштейна. Эту огромную работу осуществили физики И. Е. Тамм и Я. А. Смородинский, а также историк физики Б. Г. Кузнецов. В 1966 г. был также создан ежегодник, посвященный истории и философии современной фундаментальной физики и особенно Эйнштейну и его творчеству. Он получил название «Эйнштейновский сборник». У его истоков, помимо физиков И. Е. Тамма и В. Л. Гинзбурга, стояли историки физики Б. Г. Кузнецов и У. И. Франкфурт (составитель), а также философ Г. Н. Наан. За 24 года вышло 15 таких книг, насыщенных важнейшим материалом по истории современной физики и особенно эйнштейновской тематике. О третьем событии мы уже говорили. Это издание к 50-летию Октябрьской революции двухтомника «Развитие физики в СССР, 1917–1967 гг.» (подготовленное Полаком и Лежневой) и аналогичный том по истории механики, подготовленный и во многом написанный Погребысским23. Юбилеи подобного рода стимулировали изучение истории отечественной науки, оставляя, впрочем, за пределами исследования важные социальные, идеологические в частности, аспекты этой истории. Коснемся научных биографий главных героев этого периода Кузнецова и Погребысского и их историографических концепций.

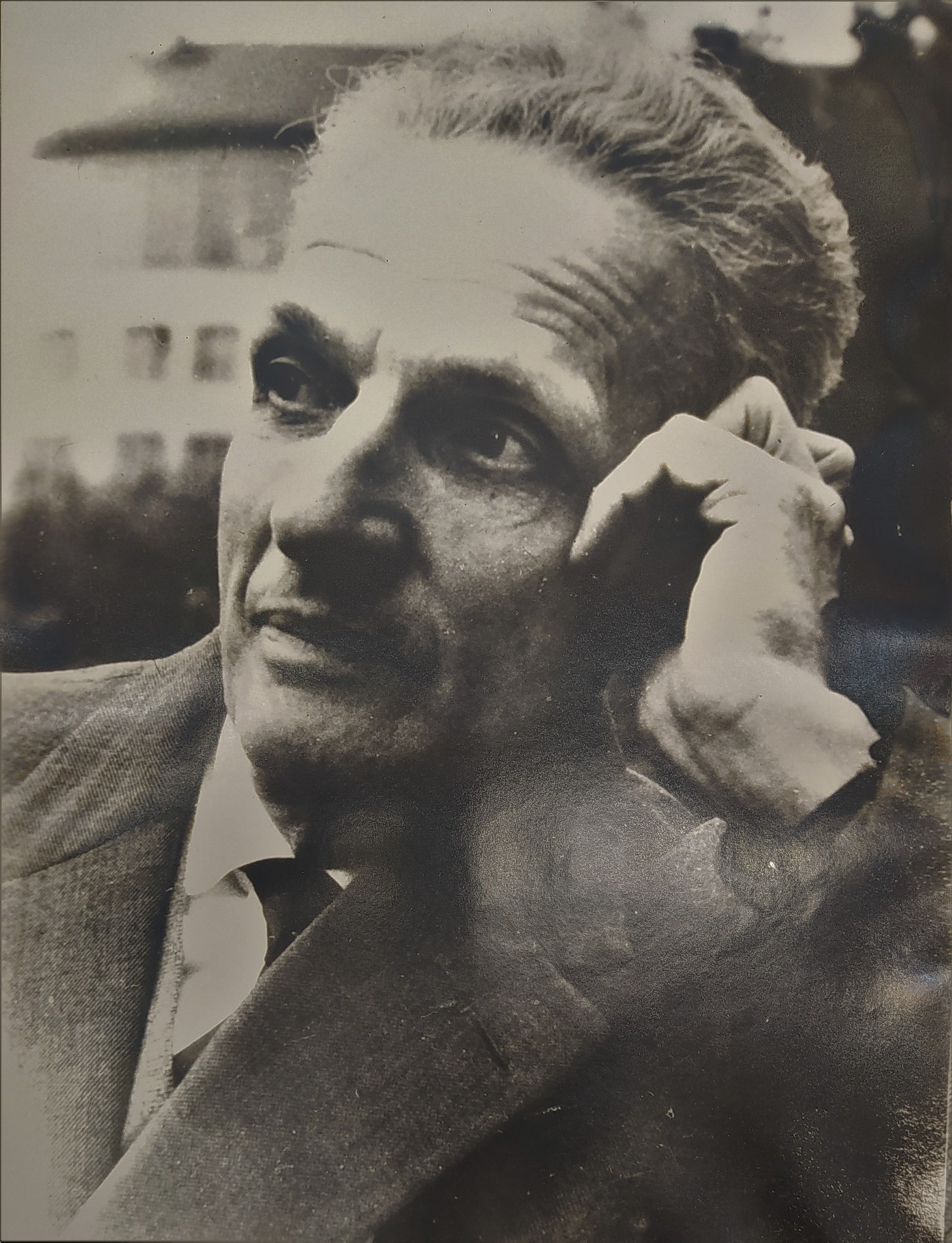

Борис Григорьевич Кузнецов (1903–1984), как и Полак, начинал свою историко-научную деятельность в 1930-е гг., став сотрудником ИИНТ и даже на короткое время его директором перед ликвидацией института. После восстановления института в конце Великой Отечественной войны Кузнецов стал заместителем директора. Заслуживает особого внимания его письмо Сталину о догматическом понимании философии марксизма в отношении естествознания, которое может нанести ущерб исследованиям в области атомной энергии (1946), предвосхищавшее защиту физиками-ядерщиками теории относительности и квантов от философско-идеологических нападок в конце 1940-х гг.24 Спустя некоторое время Кузнецов, однако, предпочел отказаться от руководящей административной работы и посвятить себя научным исследованиям, перейдя от истории электротехники и энергетики к истории физики от Галилея и Ньютона до Эйнштейна и Бора. В конце 1950-х – середине 1960-х гг. он написал свои лучшие итоговые монографии об истории фундаментальной физики за три с половиной века ее развития25. Помню, как я, работая после окончания МЭИ инженером, впервые знакомился с теоретической физикой и ее историей по этим книгам Кузнецова. Особенно мне нравились книги о принципах классической физики и теории относительности. Тогда же он написал книгу об Эйнштейне, изданную в серии «Научно-биографическая литература» (1962, 3-е расширенное издание в 1967 г.)26. Таким образом, его «эйнштейновская активность», о которой говорилось ранее, была хорошо подготовленной и вполне естественной. Ведущие физики высоко ценили труды Кузнецова, особенно по истории теории относительности и «эйнштейноведению». Это выражалось не только в его совместной с ними работе по изданию трудов Эйнштейна и в «Эйнштейновском сборнике», но и в том, что трижды (в 1968, 1970 и 1972 гг.) академики И. Е. Тамм, В. А. Фок, Я. Б. Зельдович и др. обращались к тогдашнему президенту АН СССР М. В. Келдышу с предложением создать в Академии наук вакансию по специальности «история науки» и рекомендовали в качестве кандидата на нее Кузнецова27. Тематический диапазон его историко-научных изысканий был необычайно широк; кроме того, он пытался соединить историю физики с историей философии. Основная особенность его историографической концепции заключалась в том, что существуют так называемые «инварианты культуры», т. е. такие проявления человеческой мысли, и в частности теоретического мышления в физике, которые остаются неизменными на протяжении целых эпох. Одна из главных задач истории науки – это поиск и выявление таких «сквозных» принципов, проблем и соотношений28. Кузнецов был хорошо известен на Западе. В. С. Кирсанов приводит в конце своей статьи красочную характеристику Бориса Григорьевича его американским другом и издателем его книги «Разум и бытие» в США Р. Коэном:

25. Кузнецов Б. Г. Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII вв. М.: Изд-во АН СССР, 1955; Кузнецов Б. Г. Принципы классической физики. М.: Изд-во АН СССР, 1958; Кузнецов Б. Г. Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии. М.: Изд-во АН СССР, 1957; Кузнецов Б. Г. Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна в свете современной науки. М.: Изд-во АН СССР, 1963.

26. Кузнецов Б. Г. Эйнштейн. М.: Наука, 1962.

27. Кривоносов. Б. Г. Кузнецов: письма к вождям…; Кирсанов В. С. Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове // Исследования по истории физики и механики. 2004. М.: Наука, 2005. С. 10–27.

28. Более подробно см. об этом статью cчитавшего себя учеником Кузнецова В. С. Кирсанова, посвященную 100-летию со дня его рождения (предыдущая сноска).

Б. Г. Кузнецов

«Б. Кузнецов был ученым среди гуманистов, философом среди ученых, историком, заглядывающим в будущее, оптимистом в век уныния и печали. Он был пропитан европейской культурой, восприняв все ее достижения – от Античности до современного авангарда […] Кузнецов был марксистом в присущем ему интеллигентном и рассудительном стиле. Он был также и инженером-практиком, и русским евреем-патриотом в течение шестидесяти лет существования СССР. Революционное развитие естествознания в ходе мировой истории, но в особенности в его собственное время, в эпоху того, что он называл неклассической наукой, интересовало его больше всего, и, конечно, – Альберт Эйнштейн, его любимый и благороднейший герой29».

Конечно, Кузнецов продолжал свою творческую деятельность и в 1970-е гг. вплоть до своей кончины в 1984 г. В 1979 г. он выпустил сильно расширенное пятое издание своего «Эйнштейна», дав ему новое название «Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие», а в 1982 г. – «Этюды о меганауке», в которых он предвосхитил (даже терминологически) современные мегасайенсные проекты.

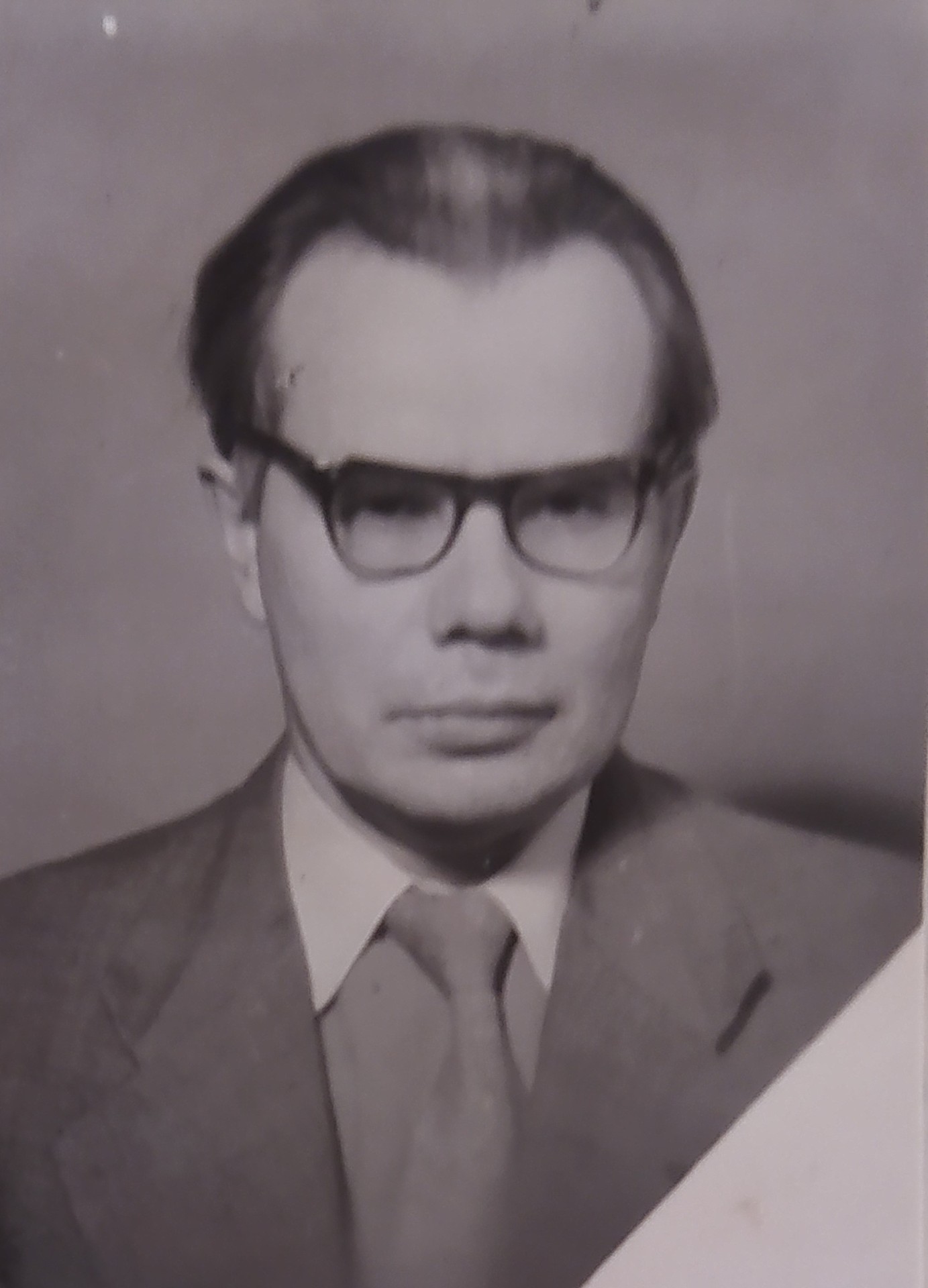

И. Б. Погребысский

Второй крупнейшей фигурой этого периода был Иосиф Бенедиктович Погребысский (1906–1971), который умер в расцвете сил в 1971 г., сделав достаточно много, но не успев проявить себя во всей полноте. Закончив аспирантуру в Киевском университете у известного математика и механика академика Д. А. Граве и защитив под его руководством кандидатскую диссертацию, Погребысский приступил к подготовке докторской работы, но началась Великая Отечественная война и он ушел на фронт, так и не закончив ее. После войны он работает в Институте математики и механики АН УССР и уже там с 1950 г. начинает заниматься историей математики и механики (Г. Ф. Вороным, а также Л. Эйлером и М. В. Остроградским). В 1962 г. он поступает в ИИЕТ. В 1963–1964 гг. он готовит к изданию труды Галилея. В 1965–1966 гг. защищает докторскую диссертацию о развитии теоретической механики в ХIХ в., на основе которой в 1966 г. у него выходит его главная монография «От Лагранжа к Эйнштейну. Классическая механика XIX в.». В 1967 г. выходит в свет юбилейный том «Развитие механики в СССР», приуроченный к 50-летию Октябрьской революции и почти целиком написанный Погребысским. 1968–1971 гг. были особенно продуктивными. В это время под редакцией его и Григорьяна выходят двухтомная коллективная монография «История механики», его замечательные биографии Лейбница и Паскаля (последняя – в соавторстве с У. И. Франкфуртом и Е. М. Кляусом), готовятся к изданию труды А. Пуанкаре. Изучение этих трудов Погребысского позволяет составить представление о его историографической концепции. Она достаточно четко проявляется в его исследованиях развития классической механики. Главную ее особенность можно назвать контекстуальностью. Разные периоды развития теоретической механики характеризуются доминированием в ней связей с определенными областями знания – астрономией, математикой, техникой, физикой и т. д. Именно в этом смысле можно говорить о доминирующих контекстах. Иногда существенными оказывались философско-метафизические аспекты, иногда различные контексты комбинировались. Так, конец XVIII – начало XIX в. ознаменовались переходом от астрономического контекста (небесная механика Лапласа) к физическому («молекулярная механика» Лапласа). Изучение математических структур механики привело к «аналитической механике» (линия Ж. Л. Лагранж – У. Гамильтон – С. Ли – А. Пуанкаре). Этот контекст связан с еще одной особенностью концепции Погребысского, касающейся не только механики, но и физики в целом. Речь идет о сопоставлении различных этапов развития физических теорий с теми или иными математическими структурами – от пифагорейской формулы «все есть число» к формуле «все есть геометрия» и далее к отождествлению физических теорий сначала с теорией обыкновенных дифференциальных уравнений, затем – с уравнениями с частными производными 2-го порядка, далее – с вариационным исчислением, а после возникновения специальной теории относительности – с теорией инвариантов непрерывных групп преобразований и т. д. Выявление «сквозных линий» в развитии науки – это еще одна черта концепции Погребысского. К одной из таких линий он, как и Полак, относил вариационные принципы механики. К другой – аксиоматико-понятийное направление, которое, впрочем, иногда уходило в «рецессив», но рано или поздно оживало. В данном случае он имел в виду пространственно-временные аспекты механики, ушедшие в тень после Ньютона и вышедшие вновь на передний план в механике Э. Маха накануне рождения теории относительности. Особое внимание к континуальному аспекту развития (т. е. к сквозным линиям) не означает, что Иосиф Бенедиктович понимал эту непрерывность в духе монотонного кумулятивизма. На самом деле он четко выделял в развитии науки «формальные» периоды, когда концептуальная структура теории находится в гармонии с ее математической структурой и происходит экстенсивно-дедуктивное развертывание теории, и «понятийно-интерпретационные» периоды, когда такая гармония нарушается и основные усилия теоретиков направляются на ее восстановление за счет интенсивного процесса создания новых понятий и (или) радикального пересмотра старых.

А. Т. Григорьян

Здесь же кратко остановимся на научной и особенно научно-организационной деятельности Ашота Тиграновича Григорьяна (1910–1997). Он пришел в институт в 1956 г. и сумел довольно быстро собрать блестящую команду историков физико-математических наук, о которой уже говорилось (Кузнецов, Полак, Иваненко, Погребысский, Юшкевич, Розенфельд и др.), обеспечить нормальные условия для исследований, включая публикацию их работ в издательстве АН СССР, получившем затем название «Наука». Он также был важной фигурой в налаживании международных научных связей. С 1962 по 1977 г. Григорьян был вице-президентом, а с 1977 г. – президентом Международного союза по истории и философии науки, членом Международной академии истории науки (МАИН) с 1963 г. Его научные работы относятся к истории механики и особенно истории отечественной механики. Назовем здесь несколько наиболее известных из них: написанные вместе с В. П. Зубовым «Очерки развития основных понятий механики» (1962), «Эволюцию механики в России» (1967), книгу о Г. Герце в научно-биографической серии (совместно с А. Н. Вяльцевым, 1968), а также двухтомную «Историю механики» (коллективную монографию под его и Погребысского редакцией, 1971, 1972)30. Он же в 1980 г. организовал ежегодник «Исследования по истории механики», который в 1985 г. был преобразован в «Исследования по истории физики и механики» и до сих пор является главным периодическим изданием для публикации исследований по истории физики и механики (после кончины Григорьяна его ответственным редактором стал Идлис, а после смерти последнего – автор настоящей статьи).

О. А. Лежнева

Добавим еще несколько слов о работах Ольги Александровны Лежневой (1918–2008). Она пришла в институт в 1949 г. и фактически стала крупнейшим специалистом по истории отечественной физики. Именно ей принадлежат основные разделы по истории физики в коллективных монографиях «История естествознания в России» (1957, 1960), «История Академии наук», т. 2 (1964), «Развитие естествознания в России» (1977). Кроме того, она была чуть ли не единственным специалистом по историографии истории физики (см. ее прекрасный исторический обзор исследований по истории физики во втором томе «Развития физики в СССР» (1967)31, а также последующие работы такого рода в ВИЕТ (одну из них она написала вместе со мной)32.

32. Лежнева О. А. История физики // ВИЕТ. 1978. № 2. С. 46–51; Визгин В. П., Лежнева О. А. Исследования по истории физики // ВИЕТ. 1981. № 2. С. 26–33.

И, наконец, в заключение этого раздела – о нескольких крупных историках физики, вполне проявивших себя уже в середине 1960-х гг., но продолжавших продуктивно работать и в последующие годы. Речь идет об А. Н. Вяльцеве, а также историках, связанных с институтом, но не работавших в нем, – У. И. Франкфурте и В. Я. Френкеле, сыне выдающегося физика Я. И. Френкеля.

Сначала о Вяльцеве. Как раз в 1965 г. вышло в свет его основательное исследование по истории проблемы дискретного пространства-времени в теории элементарных частиц, которая так и осталась не решенной, а затем в 1968 г. в соавторстве с Григорьяном в научно-биографической серии – содержательная книга о Генрихе Герце. В начале 1980-х гг. вышли две его книги об открытии элементарных частиц: электрона и фотона, а также нуклонов и антинуклонов. Они замечательны тем, что экспериментальные и теоретические аспекты открытия частиц рассмотрены в них в тесной взаимосвязи.

У. И. Франкфурт с середины 1950-х гг. был связан ИИЕТ и (отчасти в соавторстве с А. М. Френком, Е. М. Кляусом) выпустил множество научных биографий, а также историко-научных и научно-популярных книг. Назовем некоторые из них: «Специальная и общая теория относительности. Исторические очерки» (1968), в соавторстве – биографии Х. Гюйгенса (1962), Дж. У. Гиббса (1964), Г. Гельмгольца (1966), Б. Паскаля (1971, в числе соавторов также Погребысский), Х. А. Лоренца (1974), Н. Бора (1977) и М. Планка (1980). Эта исключительная плодовитость Франкфурта (даже с учетом соавторства) дала повод Кирсанову назвать его «признанным лидером отечественных исследований по истории физики в 60-е – 70-е гг. ХХ в.»33, что, на мой взгляд, является явным преувеличением, потому что реальными лидерами в области именно историко-физических исследований были тогда в первую очередь Полак, Кузнецов, Погребысский и Дорфман.

В. Я. Френкель, сын выдающегося физика Я. И. Френкеля, не был поначалу непосредственно связан с ИИЕТ, но как раз с середины 1960-х гг. проявил себя как профессиональный историк физики. Он написал две замечательные научные биографии: своего отца (1966) и выдающегося теоретика П. Эренфеста, сыгравшего важную роль в становлении теоретической физики в России (1971). Он также нередко публиковался в «Успехах физических наук», напечатав там ряд обстоятельных статей по истории Ленинградского физтеха (1968), о Ю. А. Круткове, А. Ф. Иоффе и др. Позже (в 1980–1990-е гг.) он в соавторстве с Б. Е. Явеловым опубликовал книгу «Эйнштейн – изобретатель», с Г. Е. Гореликом – биографию М. П. Бронштейна и с А. С. Сониным – биографию В. К. Фредерикса.

1971–1975 гг.: Я. Г. Дорфман, Н. Ф. Овчинников, И. С. Алексеев

Первый год указанной в заглавии «пятилетки» был отмечен масштабным событием в мировой истории науки – XIII Международным конгрессом по истории науки в Москве. В докладе именно на этом конгрессе известный американский историк физики сказал о вступлении истории науки в свое золотое десятилетие (см. эпиграфы). И то, что эти слова были произнесены в Москве, как бы указывало на весьма высокое положение отечественной истории науки. И в первую очередь, учитывая особенно активную международную деятельность историков физико-математических, это относилось как раз к истории этих наук. В этом же году в ИИЕТ (сначала в сектор истории физики) из Института философии были переведены два «философа физики»: Н. Ф. Овчинников и его ученик И. С. Алексеев. О причинах и обстоятельствах этого перевода кратко рассказал сам Николай Федорович34. К ним присоединился также А. А. Печенкин, уже работавший в ИИЕТ (с 1968 г., кажется, в секторе истории химии). Эта группа занялась принципами теоретизации физики, получившими название методологических принципов физики. Задача эта решалась в историко-научном плане. Поэтому группа Овчинникова была вполне уместна в секторе истории физики, а общение с ней было полезным и важным для историков, философы физики же в своих построениях существенно опирались на историю физики. Последние два года этой «пятилетки» ознаменованы тоже двумя событиями. Прежде всего выходом в свет книги «Методологические принципы физики» (1975), в которой были изложены результаты группы Овчинникова и которая, на мой взгляд, стала своеобразной вехой в исследованиях по истории физики. Вторым крупным событием было завершение Дорфманом его «Всемирной истории физики» и выход в 1974 г. ее первого тома («с древнейших времен до конца XVIII в.»). Из-за того, что Дорфман в этом же году умер, выход второго тома («с начала XIX до середины ХХ в.») задержался на пять лет.

Остановимся чуть подробнее на ХIII Международном конгрессе в Москве. Историю физики затрагивали так или иначе три пленарных доклада. О докладе Дж. Холтона «Новый подход к историческому анализу современной физики» мы уже упоминали. Добавим, что в нем речь шла о холтоновской концепции «тематического анализа науки», которая была подробно рассмотрена на материале истории современной физики в его книге с таким же названием, изданной в русском переводе в 1981 г. Истории физики на ее стыке с химией был посвящен доклад выдающегося американского ученого, лауреата Нобелевской премии Г. Сиборга «История трансурановых элементов и взгляд на их будущее». Отметим и пленарный доклад Б. М. Кедрова «История науки и принципы исследования», в котором, в частности, прозвучала мысль о важности и эффективности личностного, или «научно-биографического», подхода в эпоху «большой науки» с ее гигантскими (мегасайенсными) установками и огромными, часто международными и междисциплинарными коллективами исследователей35. Я был секретарем секции истории физики (председателем был Дорфман), помню общее возбуждение и радостное настроение. Я тоже выступал с сообщением об «эрлангенском» (или теоретико-инвариантном) подходе к истории фундаментальной физики, почерпнутом мною у замечательного теоретика и философа физики Г. А. Соколика. Теоретико-инвариантный подход в физике, ставший определяющим после создания теории относительности, первоначально был развит в геометрии, а именно в так называемой «Эрлангенской программе» Ф. Клейна. На этом конгрессе Кедров был избран первым вице-президентом отделения истории Международного союза истории и философии науки, а Кузнецов – председателем Комиссии по истории современной физики.

Я. Г. Дорфман

С 1965 г. и до своей кончины в 1974 г. сектором истории физики в ИИЕТ руководил Яков Григорьевич Дорфман (1898–1974), один из крупных представителей научной школы А. Ф. Иоффе, ветеран ЛФТИ и один из создателей Уральского ФТИ. Иоффе называл Дорфмана «главным специалистом по магнетизму моего института (т. е. ЛФТИ. – Вл. В.)»36. Историей физики он начал заниматься в послевоенные 1940–1950-е гг., выпустив замечательную книгу о А. Л. Лавуазье и участвуя в подготовке к изданию в серии «Классики науки» трудов Ф. Эпинуса, Б. Франклина и А. М. Ампера. Тогда же он опубликовал ряд работ о М. В. Ломоносове, Э. Торричелли, Л. Эйлере, П. Кюри и по истории магнетизма. В ИИЕТ его основным делом стала работа над созданием «Всемирной истории физики», первый том которой вышел незадолго до его кончины в 1974 г. Фактически законченный второй том удалось издать только в 1979 г. под редакцией академика И. К. Кикоина. И сам Дорфман, и Кикоин указывают, что сотрудница сектора Погребысская подготовила рукопись к печати. Можно предположить, что Кикоин не сразу согласился стать ответственным редактором книги, тем более что он в «Послесловии» отмечал свое несогласие с автором в отношении трактовки начала квантовой теории и специальной теории относительности как классических разделов физики. Это, в сочетании с огромной технической работой по подготовке рукописи к печати, и могло задержать издание второй книги «Всемирная история физики». По существу, этот труд в сочетании с опубликованной в 1969 г. статьей «Эволюция структуры физики»37 дают достаточно полное представление об историографической концепции Дорфмана. Сразу сформулируем ее основные особенности. Первой такой особенностью является принципиальная «фактологичность» и понимание истории физики как части физики. Вторую черту можно назвать методом «рациональных зерен», совпадающим фактически с презентистским походом. Третья особенность связана с введенным Дорфманом понятием «структуры физики» и рассмотрения эволюции этой структуры с помощью метода «структурных срезов», производимых через интервалы в 30–40 лет, либо, по мере ускорения развития науки, в годы поворотного значения. И наконец, Дорфман в рассмотрении эволюции физики особое внимание уделял экспериментальной и прикладной физике, а при описании теорий явно недооценивал их математические аспекты. Коснемся этих особенностей несколько подробнее.

37. Дорфман Я. Г. Эволюция структуры физики // Очерки истории и теории развития науки / Отв. ред. С. Р. Микулинский. М.: Наука, 1969. С. 303–324.

Считая историю физики частью самой физики, хотя и «соприкасающейся с общественными науками», Дорфман вместе с тем полагал, что она как наука находится на первом этапе создания всякой науки, который он считал эмпирическим или фактологическим: «Исследования по истории физики находятся пока преимущественно на первом этапе своего развития, т. е. ограничиваются фактологической стороной»38. Метод «рациональных зерен» использовался Дорфманом при рассмотрении прежде всего доклассической физики:

«Мы попытались по возможности выделить из древних натурфилософских учений содержащиеся в них рациональное зерно – зачатки подлинно научных методов к явлениям и подлинно научных физических представлений39».

Понятию структуры физики и эволюции этой структуры автор «Всемирной истории физики» посвятил отдельную статью, опубликованную в сборнике «Очерки истории и теории развития науки» за пять лет до выхода первого тома. В ней автору приходится «теоретизировать», поясняя свое понимание структуры науки, обсуждая проблемы ее изменения в процессе исторического развития и тем самым нарушая свою же «фактологическую» установку. Краткое изложение этой схемы применительно к физике XVIII в. он дал в конце первого тома. Главные подразделения в структуре его схемы таковы: методы (эмпирические и теоретические), понятия (относимые к видам материи и процессов) и ведущие теории, внутренние разделы физики и, наконец, междисциплинарные и технические ответвления. Более проблематичным оказывается хронология «срезов», которые сначала (в XVIII в.) он предлагает делать через равные, примерно 30–40-летние интервалы, но затем вынужден их согласовывать со своего рода поворотными моментами революционного характера. Что касается последней черты (связанной с определенной недооценкой теории и математического аспекта физики) историко-научной концепции Дорфмана, то она вполне согласуется с фактологичностью и его представлениями о структуре физики, а также с его уверенностью в универсальной правильности «основного принципа материалистической идеологии: от наблюдения конкретных фактов к абстрактному их обобщению и от него снова к практике, к фактам»40. В результате из истории физики выпали такие «математические» фигуры, как Ж. Б. Фурье, Г. Минковский, Д. Гильберт, создатель теории расширяющейся Вселенной А. А. Фридман и др., а также история создания общей теории относительности и релятивистской космологии. Его отношение к роли математики в физике, как он сам говорил, вполне характеризовалось образом мельницы (которая перемалывает все, что в нее засыпают, и потому важно лишь то, что в нее засыпается), принадлежащим А. Н. Крылову, и фактически сводило эту роль к математическому аппарату (матаппарату!), т. е. сугубо вспомогательному вычислительному средству. Однако достоинства книги Дорфмана, во многом вытекающие из его историографической концепции, явно превосходили некоторые минусы, связанные с ее антиматематизмом и некоторыми идеологическими штампами. В 1950–1960-е гг. было издано два общих курса истории физики: Б. И. Спасского и П. С. Кудрявцева. Они были полезны и интересны, но Дорфману удалось создать курс истории физики нового типа, обладающий существенными отличиями от них и важными особенностями или своего рода достоинствами. Перечислим эти достоинства: то обстоятельство, что автор сам был крупным профессиональным физиком-исследователем первой половины ХХ в. и знал историю физики этого периода на основе личного опыта; особое внимание к прикладной физике и техническим приложениям; новый взгляд на достижения доклассической физики (кстати говоря, в первом томе он выражает благодарность специалистам по древнекитайской науке Э. И. Березкиной, арабской науке – Б. А. Розенфельду, античной науке – И. Д. Рожанскому и А. В. Ахутину) и физики XVIII в.; повышенное внимание к первоисточникам и стремление учесть новейшую историко-научную литературу и др. Дорфман выразил также признательность сотрудникам сектора О. В. Кузнецовой за большую техническую помощь по первому тому, Е. И. Погребысской – по второму тому. За обстоятельные дискуссии была выражена благодарность Овчинникову, Алексееву и мне. Помню, что я в этих дискуссиях ратовал за эвристическую силу математического начала в физике, за включение четырехмерной формулировки специальной теории относительности Минковского, а также истории создания общей теории относительности и релятивистской космологии, но без особого успеха. Вообще, Дорфман уговаривал меня оставить мою тематику, связанную с изучением теоретико-инвариантного подхода и общей теории относительности, и всерьез заняться физикой твердого тела, например физикой металлов. Думаю, что дискуссии с Овчинниковым и Алексеевым не только помогли ему сократить и смягчить диалектико-материалистическую риторику, но и улучшить изложение теоретических аспектов атомной физики и квантовой механики.

Н. Ф. Овчинников

И тут самое время перейти к третьей важной части этого раздела: работе Николая Федоровича Овчинникова (1915–2010) и его группы над темой о методологических принципах физики, в которой также важную роль играл Игорь Серафимович Алексеев (1935–1988) и которая завершилась в 1975 г. коллективной монографией «Методологические принципы физики». Сначала несколько слов об Овчинникове и Алексееве до их перехода из Института философии АН СССР в ИИЕТ, который произошел в 1971 г. Напомним, что переход этот был своеобразной «ссылкой» философов физики, замешанных в казавшихся властям неблаговидными политических действиях41. Наряду с Б. М. Кедровым и И. В. Кузнецовым Н. Ф. Овчинников стоял у истоков сектора философии естествознания в ИФ АН СССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг. С начала же 1960-х гг. фактически он стал заниматься некоторыми общефизическими принципами, которые находились на стыке физики и философии, точнее методологии. Таким был принцип соответствия, который был исследован одним из его старших коллег и учителей И. В. Кузнецовым. Овчинникова же привлекали законы и принципы сохранения (массы, энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда и др.), и в 1966 г. вышла его основательная монография «Принципы сохранения», в которой эти общефизические принципы рассматривались как конкретизация и проявление методологического принципа сохранения. В конце 1960-х гг. он (отчасти совместно с Е. А. Мамчур) уже изучал и другие методологические принципы физики (МПФ): принципы простоты, симметрии и т. д. Важной особенностью философско-методологического анализа этих принципов теоретизации физического знания было наличие в нем исторического измерения. По существу, это был одновременно методологический и историко-научный анализ физики, нередко называемый впоследствии историко-методологическим анализом. Поэтому появление Овчинникова и его группы в секторе истории физики оказалось вполне естественным и даже плодотворным. «Овчинниковцы» участвовали в наших семинарах, конференциях, неформальных дискуссиях. Овчинников высоко оценил мои работы о взаимосвязи принципов симметрии с законами сохранения и об эрлангенском (или теоретико-инвариантном) подходе к истории физике и предложил написать раздел о принципе симметрии как методологическом принципе физики для коллективной монографии о МПФ. Так я стал участником этого замечательного проекта и соавтором Овчинникова и его команды. Сразу же подчеркну, что особое место в этом проекте занимал Алексеев. В книге «МПФ. История и современность» ему принадлежало три больших главы (одна из них, о принципе наблюдаемости, – совместно с Печенкиным) и послесловие, касающееся соотношения МПФ и их описания как целостной системы. Как писал впоследствии Овчинников, «И. С. Алексеев был одним из инициаторов исследования методологических принципов физики»42. Монография вышла в конце 1975 г. под редакцией Кедрова и Овчинникова. Основная идея ее заключалась в выделении важного и относительно автономного уровня методологии научного исследования, осуществляющего связь между специально научным (собственно физическим) и философским уровнями, уровня методологических принципов научного познания (в частности физического). Оказалось же, что в реальной исторической практике построения физических теорий, особенно фундаментальных теорий в период квантово-релятивистской революции, эти принципы эффективно использовались творцами этих теорий. Некоторые из них и формировались в процессе построения этих теорий. Так, при создании теорий относительности Эйнштейн существенно опирался на принципы симметрии, причинности, сохранения, простоты и соответствия. Принципы соответствия и наблюдаемости были важны для творцов квантовой механики, а принцип дополнительности сформировался в процессе выработки интерпретации квантовой механики. В книге было десять глав, посвященных соответственно десяти МПФ и расположенных в соответствии с логикой, предложенной Алексеевым (см. «Заключение»). Первым в этой схеме шел принцип объяснения, который как раз не имел аналога на общефизическом уровне и явно не использовался теоретиками при разработке теорий (автор – А. А. Печенкин). Вслед за ним – принцип простоты (авторы – ученики Овчинникова Е. А. Мамчур и С. В. Илларионов), далее две главы, посвященные принципу единства (первая, очень объемистая – принципу единства физической картины мира, автор – Алексеев, и более краткая вторая – принципу математического единства, автор – И. А. Акчурин, философ физики из Института философии). Затем шли три главы, посвященные соответственно трем важнейшим МПФ, которые наиболее эффективно работали в истории построения квантово-релятивистских теорий, а именно принципу сохранения (Овчинников), принципу симметрии (автор настоящей статьи) и принципу соответствия (автор – А. Ф. Зотов, философ науки, работавший с 1967 по 1972 г. в ИИЕТ, а затем перешедший на философский факультет МГУ). Две следующие главы, в наибольшей степени связанные с квантовой механикой, были написаны Алексеевым: первая о принципе дополнительности и вторая (совместно с Печенкиным) – принципе наблюдаемости. Последняя глава была посвящена придуманному Кедровым принципу элементности, который впоследствии был исключен Овчинниковым из системы принципов теоретизации физического знания. Кстати, через двадцать лет Николай Федорович сохранил девятку основных МПФ, но упорядочил их иначе, выделив тройку порождающих принципов (сохранения, симметрии и дополнительности), тройку принципов связности (математизации, соответствия и единства) и тройку целеполагающих принципов (объяснения, простоты и наблюдаемости). Овчинникова, умершего сравнительно недавно, хорошо помнят в ИИЕТ. В 2016 г. под редакцией Н. И. Кузнецовой вышел обширный том его избранных работ и воспоминаний о нем «В поисках понимания. Избранные труды по истории и философии науки», в предисловии к которому замечательно сказано об МПФ как главном достижении Овчинникова:

42. Овчинников Н. Ф. Принципы теоретизации знания. М.: Агро-принт, 1996. С. 65.

«Вершина научной мысли, самое прекрасное ее творение – теория. Феномен «теоретизации» завораживает всех, кому доступно такое эстетическое наслаждение. Сплошь и рядом строгая теория […] превышает возможности любых полетов человеческой фантазии, не ограниченной жесткими правилами. Бесспорно, наибольших успехов и наивысшей красоты добилась в своих авангардных теориях физика ХХ столетия, которая и стала источником вдохновения для Николая Федоровича. Давайте оценим по достоинству его попытку выявить основные принципы построения научной теории, систематизировать эти принципы и подарить таким образом этот бесценный опыт другим научным дисциплинам43».

И. С. Алексеев

Значительно меньше помнят в институте об Алексееве, который умер слишком рано, а был вместе с Овчинниковым основателем исследовательской программы, связанной с изучением МПФ и их применением в истории физики. Он вообще был одним из ведущих философов науки 1960– 1980-х гг., ориентированным на деятельностный подход44. Приведу только один фрагмент из своих кратких воспоминаний о нем, передающий живую атмосферу тогдашних дискуссий и боевой характер Алексеева:

«Помню, как он (И. С.) спорил с Б. М. Кедровым (по-моему, на предзащите своей докторской диссертации). После доклада соискателя Кедров вынес на трибуну основательную стопку томов классиков марксизма и, выбирая их поочередно один за другим, весомо демонстрировал отход И. С. от принципов диалектического материализма. Затем на трибуне снова появился И. С. со столь же солидной кипой книг и так же методично, как Бонифатий Михайлович, ссылаясь на классиков, не менее убедительно доказывал свою приверженность великому учению, понимая его, однако, через призму марксова первого тезиса о Фейербахе»45.

1979–1981 гг.: наши друзья и коллеги физики В. Л. Гинзбург, Я. А. Смородинский, И. Ю. Кобзарев, М. А. Ельяшевич, Б. М. Болотовский и др.

Исследованиям по истории физики в этот период были присущи две особенности, два своего рода встречных движения, которые совершали, во-первых, история и философия физики (об этом говорилось в предыдущем разделе) и, во-вторых, историки науки и физики. Взаимодействие второго типа было существенным и ранее, в частности в середине 1950–1960-е гг., когда в институте работали Иваненко и Полак и затем когда Кузнецов активно участвовал вместе Таммом и Яковом Абрамовичем Смородинским (1917– 1992) в подготовке к изданию «Собрания научных трудов» А. Эйнштейна и в организации «Эйнштейновского сборника». И на этот раз Эйнштейн помог существенно усилить это взаимодействие. В 1979 г. очень основательно отмечалось 100-летие со дня его рождения. И здесь физики и историки действовали дружно и согласованно, участвуя в совместных конференциях и публикациях. Ряд важных, иногда совместных с историками публикаций в таких журналах, как УФН, «Природа» и др., проведение больших совместных конференций, например в Звенигороде в апреле 1979 г., на которой выступали с докладами физики Ельяшевич, Иваненко, Кобзарев (из ИТЭФа) и др. и историки науки Идлис, Розенфельд, Алексеев, автор настоящей статьи и др. В «Эйнштейновском сборнике» и других изданиях были опубликованы статьи физиков Гинзбурга, Болотовского, Кобзарева и др. и уже упомянутых историков, а также Г. Е. Горелика, Б. Е. Явелова и др. «Эйнштейновская фокусировка» отчетливо определила группу физиков-специалистов, которые, подобно Смородинскому, и ранее интересовались историей физики и помогали профессиональным историкам науки разрабатывать историю современной физики46. Безусловно, в эту группу входили фиановцы Гинзбург и Болотовский, Смородинский (ОИЯИ, Дубна), Кобзарев (ИТЭФ), Ельяшевич (Институт физики АН БССР). Именно на этих физиках, точнее на них как историках физики, стоит остановиться несколько подробнее, хотя к этому ядру примыкало еще достаточно ученых, проявляющих интерес к истории физики (к этой группе можно отнести фиановца Е. Л. Фейнберга и итэфовцев Л. Б. Окуня, Б. Л. Иоффе и Б. В. Медведева, физфаковца Ю. С. Владимирова и др.). К первой группе можно отнести конечно и Иваненко, о котором уже говорилось. Говорилось и о большом вкладе Смородинского в издание трудов Эйнштейна47, в котором участвовал и Кузнецов. Он сотрудничал также с историками науки в юбилейных эйнштейновских мероприятиях. Так, большая юбилейная статья по истории создания общей теории относительности, написанная им в соавторстве со мной для УФН, была одобрена Зельдовичем. Он также подготовил к изданию в серии «Классики науки» труды В. Паули и В. Гейзенберга. Ряд блестящих научно-популярных исторических очерков по физике был им опубликован в журнале «Квант».

47. Велихов Е. П., Кадышевский В. Г. Памяти Якова Абрамовича Смородинского // Успехи физических наук. 1993. Т. 163. № 2. С. 109–110.

Одним из выдающихся физиков, внесших большой вклад историю современной физики (не как физик, а именно как историк науки) и активно сотрудничавших с историками физики, был академик и руководитель теоротдела ФИАН Виталий Лазаревич Гинзбург (1916–2009), получивший Нобелевскую премию в 2003 г. Когда в 1985 г. появился наш ежегодник «Исследования по истории физики и механики», он согласился войти в его редколлегию, что способствовало и популярности нашего издания, и нашей ответственности за качество публикуемых в нем работ. С 1974 г. он возглавил редколлегию «Эйнштейновского сборника», ответственным редактором которого он был до 1985 г., когда его на этом посту заменил Кобзарев (о нем речь пойдет позже). Будучи членом редколлегии УФН с 1964 г., а с 1998 г. возглавив ее, Гинзбург очень поддерживал рубрику «Из истории физики», в которой публиковались и профессиональные историки, включая В. Я. Френкеля, Г. Е. Горелика, сотрудников сектора истории физики. Ему принадлежит много блестящих и глубоких работ по истории физики48. Он считал, что историко-научные исследования обладают познавательной ценностью и вместе с тем и практически важны и полезны для самих физиков.

«Информация, захлестывающая нас, – писал он, – огромна и в чем-то подобна шуму толпы. Хотим же мы услышать отдельные голоса, показывающие дорогу, зовущие за собой. Благодарная и главная задача истории и методологии науки – обострить наш слух, помочь продвижению вперед»49.

В 1971 г. в УФН Гинзбург представил свой список ключевых проблем физики и астрофизики. Его составление, в сущности, было серьезным исследованием по истории современной физики. Этот список он несколько раз обновлял, доведя его от 17 проблем сначала до 23, а затем до 24 и, наконец, до 30. В 1970-е гг. он написал концептуальную статью о книге Т. Куна «Структура научных революций», в которой изложил свое понимание научной революции и при этом подверг Куна критике за его недооценку принципа соответствия и за его «антиистинностные» высказывания50. Особенно важными являются работы Гинзбурга по истории теории относительности, включая его рецензии на вышедшие в 1965–1967 гг. труды Эйнштейна и новое издание сборника «Принцип относительности» под редакцией А. А. Тяпкина с подзаголовком «Кто и как открыл теорию относительности».

После кончины Гинзбурга его место в редколлегии «Исследований по истории физики и механики» как бы унаследовал его младший коллега и ученик Борис Михайлович Болотовский (1928–2021), также замечательный историк и методолог физики. Ему принадлежит ряд работ по истории ФИАН, об открытии и теоретическом объяснении излучения Вавилова – Черенкова, по истории создания Эйнштейном специальной теории относительности. Болотовский имел и существенную для историка науки особенность – разбираться в методологических и даже философских факторах, влияющих на творчество великих теоретиков, в частности Эйнштейна. Он пытался понять, например, как и почему для Эйнштейна так важен был Спиноза. Он написал замечательную книгу об О. Хевисайде, а также участвовал в подготовке к изданию максвелловского «Трактата об электричестве и магнетизме». Он – один из авторов и составителей книг об И. Е. Тамме, А. Д. Сахарове, М. А. Леонтовиче, Г. А. Аскарьяне и др., а также книги о знаменитом семинаре теоротдела ФИАНа. В нем и его текстах удивительным образом переплетались физик-исследователь, прекрасный педагог и популяризатор, настоящий профессионал в области истории науки и блестяще владеющий словом рассказчик. Он умер в середине прошлого года, и редакции «Исследований по истории физики и механики» удалось включить в последний выпуск ИИФМ некоторые материалы и воспоминания о нем51.

В 1970-е гг. активно включился в исследования по истории физики и выдающийся советский теоретик-спектроскопист, академик АН БССР Михаил Александрович Ельяшевич (1908–1996), исторические и юбилейные статьи и обзоры которого охотно печатали и в УФН, и в «Вопросах истории естествознания и техники». Он часто участвовал в конференциях по истории физики, прежде всего посвященных Эйнштейну, Бору, 50-летию создания квантовой механики и др., очень любил выступать с докладами на международных конгрессах по истории науки. Вместе с Ю. И. Лисневским он опубликовал большую работу о недостаточно изученном провозвестнике атомной и ядерной физики голландце А. Дж. Ван-ден-Бруке. Ельяшевич обстоятельно разработал вместе со своими минскими учениками историю атомной и молекулярной спектроскопии, включив в нее малоисследованные у нас фигуры И. Ридберга и В. Ритца. Благодаря ему можно даже говорить о минской школе истории физики ХIХ–ХХ вв., которая была достаточно активна в 1980–1990-е гг. К 100-летию со дня рождения Ельяшевича его ученики и младшие коллеги выпустили сборник его избранных статей и воспоминаний о нем, включая и статью о его историко-научных работах52.

Особого внимания заслуживает известный теоретик из ИТЭФа Игорь Юрьевич Кобзарев (1932–1991). Он был специалистом в области физики элементарных частиц, а также теории гравитации и космологии. Себя он относил к теоретической школе И. Я. Померанчука. Несмотря на отсутствие «академических титулов», Кобзарев имел высокую научную репутацию. Он соавторствовал с выдающимися теоретиками академиками Таммом, Зельдовичем, Окунем, последний о нем писал так:

«В науке для него не существовало авторитетов: высказывания великих физиков он воспринимал не менее критично, чем своих коллег. Физик-теоретик высшего класса, он воспитал знаменитых учеников. Его роль в теоротделе ИТЭФа была уникальна»53.

Историей физики Кобзарев начал заниматься с начала 1970-х гг., когда читал лекции о Ньютоне, опубликованные в 1978 г. Тогда же он заинтересовался историей специальной теории относительности, прежде всего вкладом А. Пуанкаре в ее создание. С середины 1980-х гг. он стал ответственным редактором «Эйнштейновского сборника». С сектором истории физики он тоже в эти годы активно сотрудничал, и будучи членом нашего диссертационного совета по истории физико-математических наук, и руководя некоторыми нашими соискателями, и участвуя в наших звенигородских и московских конференциях памяти А. Эйнштейна, П. Дирака и др. В середине 1970-х гг. он стал членом редколлегии журнала «Природа», в котором старался публиковать содержательные работы по истории физики и рецензии на выходящие в этой области книги. Об историографической концепции Кобзарева можно судить по замечательной книге, написанной им и математиком Ю. И. Маниным в начале 1980-х гг., но изданной сначала в Голландии на английском языке (1989) и только в 1997 г. по-русски («Элементарные частицы. Диалоги физика и математика»)54. Прежде всего ему была близка куновская концепция научных революций, понимаемых как смена парадигм, хотя он, как и Гинзбург, высоко ценил принцип соответствия и полагал, что физики постигают истину и реальность. Правда, он считал, что деятельность исследователей, особенно работающих на переднем крае физики, «гораздо более свободна и менее парадигматична (курсив мой. – Вл. В.), чем думают науковеды»55. Он был «эйнштейнианец», полагая, что и современные теоретики строят свои теории так, как это делал Эйнштейн. Так, он считал, что эти принципы теоретизации регулируют смену парадигм, т. е. он фактически опирался на концепцию методологических принципов физики. Кобзарев соглашался с соавтором в том, что роль математики в современной фундаментальной физике резко возрастает (при этом он математические методы ассоциировал с «игрой в уравнения» или «игрой с лагранжианами»), но чрезвычайно важными для физика остаются присущие Эйнштейну «чувство реальности», метод мысленного эксперимента и операционально-измерительный подход к анализу проблемных ситуаций в физике. Высоко ценя историческую конкретику, он не представлял себе историко-научной работы без тщательного изучения первоисточников. Он часто говорил, что качество историко-научной работы определяется полнотой «корпуса источников». Он также говорил, что историк современной науки должен исследовать, в сущности, самосознание как выдающихся физиков, так и общие черты самосознания целых поколений ученых.

55. Кобзарев, Манин. Элементарные частицы… С. 354.

В это время, с 1979 до 1997 г., сектор истории физики и механики находился в составе отдела истории физико-математических наук, которым руководил до конца своей жизни Григорьян. В 1980 г. «Вопросы истории естествознания и техники» приобрели статус полноценного академического журнала. Историю физики в редколлегии представлял Полак, а затем и я вошел в ее состав. В 1981 г. состоялся XVI Международный конгресс по истории науки, в котором принимали участие, наряду с маститыми историками Григорьяном и Лежневой (выступали с докладами и физики Иваненко и Ельяшевич), также представители младшего поколения М. М. Рожанская, В. С. Кирсанов и др. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. продолжалось плодотворное сотрудничество с философами по методологическим принципам: в 1978 и 1979 гг. вслед «Методологическим принципам физики» 1975 г. вышли два сборника, посвященные двум важнейшим принципам – принципу симметрии и принципу соответствия. Появился и ряд индивидуальных монографий. Помимо двух книг опытного историка Вяльцева об открытии элементарных частиц (в 1981 и 1984 гг.), были опубликованы первые монографии Е. И. Погребысской по истории оптики (1980 и 1981 гг.), И. В. Дорман по истории изучения космических лучей (1981), автора настоящей работы по истории создания общей теории относительности (1981). Заметным явлением этого периода стал выход в свет монографии И. Д. Рожанского «Развитие естествознания в эпоху Античности» (1979) и несколько более раннее появление книги А. В. Ахутина «История принципов физического эксперимента от Античности до XVIII в.» (1976).

1985–1987 гг.: Г. М. Идлис, В. С. Кирсанов и др.

Мы выделяем это трехлетие по трем причинам. В эти годы происходят перемены, связанные с «перестройкой» и сменой руководства института. Активность сотрудников возрастает, проходит несколько масштабных конференций, в том числе и у историков физики. Далее, начинает издаваться ежегодник «Исследования по истории физики и механики» (ИИФМ, с 1985 г.). На смену ушедшим и уходящим корифеям приходят представители следующих поколений, которые как раз в этот период публикуют свои главные монографии. Здесь в первую очередь мы имеем в виду Г. М. Идлиса и В. С. Кирсанова и их монографии, соответственно, «Революции в астрономии, физике и космологии» (1985) и «Научная революция XVII в.» (1987). Поэтому мы сначала остановимся на этих переменах и последовавших за ними коллективных мероприятиях. Коснемся ежегодника ИИФМ и после этого рассмотрим вклад Идлиса и Кирсанова в историю физики и их историографические концепции.

Первая масштабная конференция, которая была организована в основном сектором истории физики, была посвящена 100-летию со дня рождения Бора и прошла в октябре 1985 г. в Пущино. Она продемонстрировала и высокий исследовательский потенциал наших историков в области истории современной физики, и наличие своего рода союза историков, физиков и философов, и особую привлекательность личности и научного облика великого Бора. Через два года удалось издать труды этой конференции.

А спустя год на волне начавшейся в стране перестройки состоялась научно-практическая конференция института «Основные направления перестройки работы ИИЕТ АН СССР». На ней был подвергнут резкой критике тогдашний директор института С. Р. Микулинский, который вскоре был освобожден от своего поста, хотя впоследствии было признано, что обвинения в его адрес были лишены основания56. В конечном счете институт, конечно, пострадал, но в какой степени это отразилось на историках физики в то время, сказать трудно. Вслед за этим в 1986–1987 гг. прошло несколько замечательных конференций. Сначала в 1986 г. в институте сотрудники сектора организовали очень представительную конференцию памяти великого П. Дирака, умершего в 1984 г. В ней участвовали наши выдающиеся физики Зельдович, Смородинский, Кобзарев и др., а также многие сотрудники сектора (в том числе и представители младшего поколения И. В. Дорман, Г. Е. Горелик, А. Б. Кожевников и др.) и историки физики из других институтов. Спустя некоторое время сектор издал труды этой конференции (составителем был Кожевников). Затем в апреле 1987 г. в Звенигороде состоялась конференция (впрочем, она именовалась семинаром) по методологическим проблемам историко-научных исследований «Традиции и революции в истории науки», в которой участвовали и сотрудники сектора и прежде всего Идлис. Но главным для историков физики событием была международная конференция «Ньютон и мировая наука», посвященная 300-летию «Начал» Ньютона и организованная в основном Полаком и Кирсановым. Среди докладчиков были несколько сотрудников сектора истории физики, включая Идлиса, Кирсанова, автора этой статьи и др. Наблюдался и всплеск публикационный: в эти годы выходит в свет ряд историко-научных монографий, заслуживающих особого внимания. Среди них, помимо уже названных книг Идлиса и Кирсанова, монографии Н. В. Вдовиченко и О. В. Кузнецовой по истории статистической физики, а именно проблемы ее обоснования, С. Д. Хайтуна – по истории парадокса Гиббса, Т. Б. Романовской – о квантово-механическом истолковании феномена периодичности химических элементов, книга автора настоящей статьи по истории единых геометрических теорий поля, выпущенная затем в английском переводе международным издательством «Биркхойзер» (Birkhäuser). К этому же всплеску близко примыкает появление книг Дорман по истории физики космических лучей, Горелика по истории проблемы размерности пространства и др. В эти и последующие (1990-е) годы был и определенный всплеск появления новых кандидатов наук по истории физики, защитившихся в диссертационном совете по истории физико-математических наук: Г. Е. Горелик (1979), Б. В. Булюбаш (1987), Ю. Л. Менцин (1987), А. Б. Кожевников (1989), О. И. Новик (1989), А. В. Сокольская (1990), Д. А. Баюк (1992), А. В. Андреев (1996), А. М. Корзухина (1999), К. А. Томилин (2003). Защищались и докторские работы: В. П. Визгин (1993), С. Р. Филонович (1996), В. С. Кирсанов (1999). И, забегая вперед, добавим, что в 2010 и 2013 гг. докторские диссертации защитили соответственно Р. Р. Мухин и А. Ф. Смык. В конце 1980-х и в 1990-е гг. на волне перестройки возникает новое направление исследований, которое получило название социальной истории отечественной физики. В основном оно было связано с изучением проблемы «наука и власть» на материале физики в СССР в 1930–1950-е гг., в частности философско-идеологического пресса. Здесь я только упомяну статьи и книги нового поколения историков физики Горелика, Томилина, Кожевникова, Андреева, а также отчасти некоторые собственные работы и работы сотрудничавшего с нами физика и химика А. С. Сонина. В заключительном разделе я еще вернусь к этому направлению.

Теперь несколько подробнее остановимся на двух знаковых фигурах Григория Моисеевича Идлиса (1928– 2010) и Владимира Семеновича Кирсанова (1936–2007), рассмотрение которых отнесено к этим годам, хотя оба работали в ИИЕТ с начала 1970-х гг. Это объясняется тем, что их главные историко-научные труды вышли именно в это время.  Г. М. Идлис

Г. М. Идлис

Г. М. Идлис пришел в институт сложившимся астрономом и руководителем, автором ряда крупных трудов по звездной динамике, астрофизике и космологии, успев побывать директором Института астрофизики АН КазССР. К тому же он был одним из пионеров знаменитого ныне антропного принципа. Руководство ИИЕТ, заинтересованное в развитии науковедения и наукометрии, привлекла его вышедшая в 1970 г. книга по математической теории научной организации труда, к тому же в институте не была представлена история астрономии. После кончины Дорфмана Идлис возглавил сектор истории физики и руководил им до тех пор, пока его не подвели два сотрудника сектора, решившие в 1978 г. покинуть страну, – это И. М. Дунская, автор двух книг по истории квантовой электроники, и крупный физик А. Е. Каплан, «сосланный» в ИИЕТ из ИРЭ АН СССР за диссидентскую деятельность. В итоге сектор истории физики был объединен с сектором истории механики и руководителем объединенного сектора стал Григорьян, хотя Григорий Моисеевич хотел пригласить в качестве заведующего сектором истории физики математика академика А. Д. Александрова. После смерти Григорьяна в 1997 г. Идлис возглавил отдел истории физико-математических наук и стал ответственным редактором «Исследований по истории физики и механики». В обеих этих сферах деятельности он проявил себя очень достойно, но это уже было в более поздний период. А его представления о развитии физики и естествознания в целом, как и его историографическая концепция, достаточно полно представлена в его книге о научных революциях 1985 г.57 Остановимся на этом чуть подробнее. Он – убежденный приверженец концепции глобальных научных революций, схожей с методологией Куна. Но он имел в виду четыре такие революции, происходящие сразу в астрономии, физике и космологии. Вторая – это революция XVII в. (он ее называет ньютоновской и связывает с переходом от геоцентризма к гелиоцентризму и далее к полицентризму). Третья революция – эйнштейновская, связанная с созданием специальной и общей теорий относительности (СТО и ОТО) и релятивистской космологией (она приводит к преодолению всякого центризма). Но вот первая и четвертые революции не являются общепринятыми. Первую Идлис называет аристотелевой, сопряженной с геоцентризмом. Четвертая – постэйнштейновская, которая ассоциировалась с антропоцентризмом (связанным с выдвинутым им антропным космологическим принципом) и некоторыми крайне неортодоксальными космологическими идеями (главной из них была идея множественности вселенных, понимаемых как квазизамкнутые безграничные миры, внешне эквивалентные элементарным частицам, но и сами состоящие из своих элементарных частиц). Необычным в космологии Идлиса было и соотношение СТО и ОТО: он полагал, что ОТО описывает локальные особенности в целом бесконечной и плоской Вселенной, которая характеризуется СТО. Кроме того, в четвертую революцию он включал свою далеко не бесспорную концепцию периодических систем на четырех уровнях: элементарных частиц (кварков и лептонов), химических элементов, биологических структурных элементов и даже ментальных, или психологических, типов. На основе этих своих идей он разработал курс «Концепции современного естествознания», который в течение ряда лет читал в РГГУ. Возможно, Григорий Моисеевич как историк астрономии не был столь неортодоксальным, как в истории физики и естествознания в целом. Не все было приемлемо для некоторых из нас в его идеях, но, так или иначе, они заставляли думать о фундаментальных и нерешенных проблемах и способствовали созданию в отделе атмосферы дискуссии. В заключение приведу в подтверждение сказанного мое небольшое шуточно-юбилейное стихотворение, написанное к 80-летию Идлиса.

«Мы все друг с другом не согласны По мелочам или всерьез, Но спорить – это труд напрасный: У нас ведь все же общий воз. Есть общих ценностей платформа, Инвариантный плот-каркас. Мы на плоту во время шторма, Грозящего угробить нас. Волна в пучину нас швыряет, Но дух Эйнштейна окрыляет Оркестрик странников морских, Физмат-историков лихих, Под управлением юбиляра, Владеющего тонким даром Гармонизировать всех нас. Восславим же его сейчас»58!

В. С. Кирсанов