- Код статьи

- S013216250017907-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250015488-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 11

- Страницы

- 91-105

- Аннотация

В ходе исследования 2009–2010 гг., выполненного с участием авторов, было установлено, что популяция социологов в Санкт-Петербурге поделена на изолированные миры. Главным дифференцирующим их признаком была ориентация на национальные и глобальные аудитории или на стандарты локальной и глобальной науки. В исследовании 2019–2020 гг., основанном на онлайн-опросе 1035 социологов по общенациональной выборке, мы хотели выяснить: сохранилась ли эта дифференциация и прослеживается ли она на общероссийском уровне. Ответ на оба вопроса оказался положительным. Мы исследовали структуру кругов почитателей самых известных фигур в российской социологии (на основе номинаций для получения премий, в жюри национальных конкурсов), а также конфигурации «пространства внимания» (на основании прямых вопросов об осведомленности о работе коллег). Деление на «глобалистов» и «локалистов» и «информационные пузыри» продолжают существовать, их границы не являются продолжением границ тематических областей или теоретико-методологических лагерей. Возраст оказывает самостоятельное влияние на пространства внимания, но не на структуру авторитетов. Высказываются предположения об истоках устойчивости «локалистского» и «глобалистского» раскола.

- Ключевые слова

- социология науки, социология социологии, «информационные пузыри», репутационные опросы, социология в России

- Дата публикации

- 22.12.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 434

Поле российской социологии

Постановка исследовательских вопросов. В ряде публикаций, включая работы с участием авторов, утверждалось, что основной разграничительной линией, структурирующей ландшафт российской социологии, выступает граница между учеными и организациями, ориентированными на стандарты «глобальной» (преимущественно англоязычной) науки и сторонниками «национальной» социологии [Сафонова, 2012; Sokolov, 2019]. Ранее мы полагали, что эти две части социологической популяции во многих отношениях представляют собой изолированные миры со своей системой авторитетов, организационной базой и источниками финансирования. Они проявляли свойства того, что сегодня часто называют «информационными пузырями» (bubbles)1. Данные, на которых основывалось это предположение, были собраны более десяти лет назад только по Санкт-Петербургу. Изменилась ли ситуация за прошедшее десятилетие, в течение которого частично сменились поколения, Министерством образования предпринимались значительные усилия в направлении интернационализации отечественной науки, а западные фонды, гранты которых ранее служили своего рода экономической поддержкой «глобалистского» лагеря, в основном прекратили свою активность в России? Стала ли российская социология менее поляризованной — во всяком случае, по признаку отношения к мировой науке? Мы воспользовались данными исследования, проведенного нами совместно с компанией Elibrary в надежде найти ответ на этот вопрос. Подробное описание процедур исследования приводится в предыдущей статье [Соколов, 2021], здесь мы ограничимся указанием на то, что данные были собраны в 2020 г. в ходе онлайн-опроса 1035 публикующихся социологов.

Теории академического признания. Почему ученые обращают внимание на работы одних коллег и признают их достижения, но игнорируют работы других? Возможны по крайней мере пять не исключающих друг друга ответов на этот вопрос. Во-первых, предпочтения могут быть связаны с релевантностью работ. Ученые внимательнее следят за работами коллег, специализирующихся в той же области, что и они. Во-вторых, работы ученых могут иметь разное качество. Те, кто уже опубликовали важные результаты, получают своего рода кредит интереса [Latour, Woolgar, 1979]. Коллеги следят за ними с большим вниманием, чем за работами тех, кто таких результатов еще не произвели. В-третьих, в социальных науках ученые различаются по теоретико-методологическим ориентациям: позитивизму и антипозитивизму, предпочтению качественных или количественных методов, более или менее критическому взгляду на современное общество. Они считают работы своих единомышленников более релевантными, чем труды оппонентов. В-четвертых, основанием для того, чтобы держать кого-то в поле зрения, может быть академическая власть. Поскольку публичное признание, например, в форме цитирования, показывает, что цитирующий признает за цитируемой работой важность и ценность, цитирование становится социальным благом, которое академические «боссы» могут стараться обеспечить для себя. «Боссы» в случае невнимания коллег к их работам могут приводить в действие механизмы давления. Например, редакторы научных журналов могут предпочитать статьи тех авторов, которые цитируют работы редакторов и их «боссов» (или, во всяком случае, авторы статей могут надеяться, что такие цитирования поднимут их шансы на публикацию). Наделенные властью члены ученого сообщества могут требовать от других признания работ тех, кого признают они — потому что искренне считают те работы важными, или потому, что цитирование данных работ другими подтверждает корректность их оценок и, соответственно, здравость их профессионального суждения. В-пятых, в научных сообществах индивиды могут образовывать клики или партии, обмениваться признанием между собой и совместно бойкотировать аутсайдеров, которые им в признании отказывают [Соколов, 2021]. Поколение часто упоминается как один из факторов в формировании кругов взаимного признания или игнорирования [Gans, 1992]. На практике все эти основания для признания или непризнания обычно переплетены друг с другом.

В постсоветской социологии, как и в социологии многих неанглоязычных стран [Beigel et al., 2018], основным структурирующим признаком будет оппозиция, противопоставляющая тех, кто приписывает большую важность и ценность участию в национальной или, наоборот, в мировой науке. По результатам нашего исследования 2009–2010 гг. сторонники ориентации на национальную науку преобладали среди университетских преподавателей (исключая специфический случай ВШЭ) и старших поколений, сторонники глобальной науки — среди младших когорт и тех, кто в наибольшей степени вовлечен в грантовую экономику. Последние в тот момент декларировали свою приверженность качественной методологии (которой они волей-неволей вынуждены были придерживаться в силу ограниченности ресурсов для проведения исследований). Глобализм и локализм были также связаны с общеполитическим либерализмом и консерватизмом [Sokolov, 2019].

Данные и методы

Зависимые переменные: членство в аудиториях и кругах почитателей. В 2019 г. структура социологической популяции выявлялась нами через признаваемые ее членами авторитеты. При такой точке зрения ключевой характеристикой позиции ученого является набор фигур, которых он/она считает значимыми и держит в поле своего профессионального зрения. Подобную структуру можно описать несколькими способами в зависимости от того, на какую интенсивность признания мы ориентируемся. На одном из двух полюсов здесь будет простая осведомленность о работе других, что Р. Коллинз назвал «пространствами внимания» [Collins, 1989]. Пространство внимания характеризует то, какие фигуры находятся в поле профессионального зрения индивидов — за чьими работами они следят (или хотя бы знают об их существовании). Тех, в чьем пространстве внимания находятся данные фигуры, мы можем назвать их аудиториями. На противоположном полюсе находятся группы их преданных почитателей, не просто знающих о них и их работах, но считающие эти работы исключительно важными и ценными.

В этом исследовании мы пробовали описать как аудитории, так и круги почитателей, существующие в российской социологии. Для описания кругов почитателей использовались открытые вопросы, задававшиеся в одной из четырех формулировок: (1) «Кого из ныне здравствующих коллег вы бы номинировали для получения почетной медали за важный вклад в развитие социологии в России»; (2) «Кто из российских социологов за последние годы опубликовал исследования, оказавшиеся полезными в лично вашей исследовательской работе»; (3) «Кого из российских социологов вы предложили бы включить в общенациональное жюри экспертов, оценивающих работу коллег (например, в экспертный совет ВАК, в жюри конкурса, распределяющего исследовательское финансирование)» и (4) «Кто опубликовал за последние годы исследования, показавшиеся вам особенно важными и интересными (не обязательно в области вашей специализации)».

Как было показано ранее [Соколов, 2021], несмотря на изначальное стремление зафиксировать разные стороны научной репутации, мы получили практически идентичные списки фамилий и для целей нынешнего анализа объединили эти списки вместе. На этом основании мы реконструировали бимодальную сеть выборов, в которой одним типом узлов были называющие, а другим — называемые индивиды. Затем разделили эту сеть на модули. В сетевом анализе модулями называют субграфы, вершины которых с большей вероятностью связаны друг с другом, чем с вершинами за пределами данного субграфа. Среди множества алгоритмов, которые могут разделить исследуемые сети на непересекающиеся субграфы, очень популярными являются алгоритмы, ориентированные на максимизацию модулярности. Модулярность характеризует то, насколько в наблюдаемой сети по сравнению с «нулевой» моделью (где сохранена валентность вершин, но связи разбросаны случайным образом) связи формируются внутри модулей, а не между модулями. Значения выше 0,3 свидетельствуют, что сеть может быть охарактеризована как модульная структура. Для идентификации модулей и получения модулярности мы использовали Лувенский алгоритм (Louvain algorithm [Blondel et al., 2008]). Он предлагал сортировки и для номинирующих, и для номинируемых, позволяя идентифицировать группы талантов, которые имеют пересекающиеся группы поклонников, и группы поклонников, выбирающих одни и те же таланты. Мы удалили из сети изолятов (тех респондентов, которые не назвали ни одной фамилии, или называли только тех, кого не называл никто другой — таких оказалось 252). Оставшиеся распались на 16 модулей, лишь 9 из которых включали в себя более 10 индивидов. Модулярность для нашей сети составила 0,451.

Для изучения пространств внимания было бы идеально предоставить респондентам полные списки российских социологов и попросить указать тех, о чьей работе они имеют хотя бы какое-то представление. Однако по понятным причинам просить разметить списки в несколько тысяч имен было невозможно. Мы ограничилась тем, что во время второй волны опроса половину респондентов опросили о знакомстве со списком из 20 фигур, которые, как мы знали из ответов на вопросы первой волны, имеют слабо пересекающиеся группы почитателей. Затем мы превратили ответы в бинарные (знаком – не знаком с его/ее работами).

Чтобы проанализировать общенаучные и методологические ориентации респондентов, мы задали им серию вопросов, формулировки которых приведены в табл. 1. Мы выделили дихотомии, которые часто считаются основаниями для формирования профессиональных общностей:

- Позитивизм vs антипозитивизм – возможно, самая универсальная методологическая оппозиция, противопоставляющая тех, кто признает естественные науки ролевой моделью для социологии, тем, кто отвергает их и ориентируется на качественные, понимающие методы.

- Активистская и критическая функция социологии vs «созерцательная» ориентация на свободное от ценностей познание. Активистская позиция предполагает, что социология должна быть обращена на решение социальных проблем – прежде всего, проблем социального неравенства и дискриминации – и выступать от имени дискриминируемых групп. Созерцательная ориентация предполагает, что задача социологии понимается как познание фундаментальной природы социальной организации вне зависимости от пользы, которое это познание может принести в краткосрочной перспективе.

- Глобалистская vs локалистская ориентация на интеграцию в мировую (англоязычную) дискуссию или на локальные аудитории [Beigel et al., 2018; Sokolov, 2019].

Таблица 1. Ориентации и предпочтения российских социологов (общее число и % от числа ответивших по строкам)

| Варианты суждений, предложенные для выбора ориентаций | N | Совершенно не согласен | Скорее не согласен | Не определился | Скорее согласен | Совершенно согласен |

| Позитивизм – антипозитивизм | ||||||

| Социология должна стремиться стать такой же естественной наукой, как физика или химия | 786 | 38,9 | 25,4 | 12,6 | 11,8 | 11,2 |

| В споре сторонников качественных и количественных методов я скорее на стороне сторонников качественной методологии* | 788 | 13,2 | 20,3 | 26,5 | 23,5 | 16,5 |

| Ангажированность – неангажированность | ||||||

| Российским социологам следует стремиться к тому, чтобы число женщин среди лидеров дисциплины росло** | 786 | 23,4 | 21,5 | 28,1 | 16,4 | 10,6 |

| Социологи не должны смешивать науку и политику; в своей роли исследователя им следует стремиться быть объективными и беспристрастными. | 789 | 3,2 | 6,5 | 7,7 | 19,4 | 63,2 |

| Основной целью социологии должно быть противостояние всем формам социального угнетения | 784 | 15,7 | 20,2 | 19,3 | 24,4 | 20,5 |

| В социологии научное познание, свободное от ценностей – ложный идеал, к которому не надо стремиться | 778 | 16,7 | 22,1 | 24,3 | 20,1 | 16,8 |

| В своих исследованиях социологам надо сегодня больше думать об описании фундаментальных принципов устройства общества, а не о решении его конкретных проблем | 787 | 26,3 | 37,5 | 17,4 | 12,7 | 6,1 |

| Социологам следует руководствоваться в своей работе прежде всего тем, могут ли их исследования способствовать решению реальных социальных проблем, таких, как бедность, или преступность | 792 | 8,2 | 17,6 | 16,5 | 33,8 | 23,9 |

| Проводя исследования, социологи должны думать прежде всего об интересах своей страны и своего государства | 792 | 15,9 | 19,9 | 17 | 23,9 | 23,2 |

| Локализм – глобализм | ||||||

| Российским социологам следует стремиться к сохранению и развитию национальной социологической традиции | 790 | 9,7 | 12,4 | 12,3 | 27,7 | 37,8 |

| Российская социология отстала от западной на десятилетия, и мы должны сейчас учиться у западных коллег | 787 | 19,4 | 28,2 | 16,5 | 24,1 | 11,7 |

| Существование особой российской теории общества так же мало оправдано, как существование особой российской физики или медицины | 785 | 12,9 | 19,9 | 16,4 | 23,4 | 27,4 |

| Средний методический уровень статей в ведущих англоязычных журналах значительно выше, чем в ведущих российских, и молодых ученых следует учить ориентироваться на него | 786 | 16,4 | 27 | 21,1 | 22,6 | 12,8 |

| Западные теории многого не объясняют в российской жизни; нужно работать с собственными теоретическими моделями | 788 | 6,9 | 15,4 | 15 | 33,2 | 29,6 |

Примечания к таблице. *Вопрос вызывает нарекание в том смысле, что несогласие может означать как веру в преимущества количественных методов, так и отказ выбирать между методологиями. Тем не менее мы дали его в такой форме, чтобы он вписывался в формат других вопросов. ** Вопрос измерял степень восприимчивости к повестке social justice, которая сейчас играет значительную роль в дисциплинарной жизни американской социологии [Horowitz et al., 2018]. Несколько респондентов сочли необходимым специально отметить в форме обратной связи, что для России она неактуальна.

В целях экономии места результаты факторного анализа не приводится (но доступны по требованию). Они показывают, однако, что ответы индивидов на вторую и третью группы вопросов действительно могут быть агрегированы в две шкалы — активизм/созерцательность и локализм/глобализм. Исключением можно считать то, что вопрос по поводу служения социологии интересам страны и государства воспринимается, видимо, как выражение локализма, а не ангажированности.

Области специализации. Чтобы проверить, в какой мере структура авторитетов и распределение внимания производны от тематических специализаций, мы нуждались в списке социологических областей, с которыми можно было бы соотнести каждого респондента. Здесь перед нами возникла известная проблема: с одной стороны, чтобы статистический анализ был возможным, таких областей должно было быть немного. С другой – никакой признанной группировки социологических специализаций не существует. Чтобы обойти затруднение, мы попробовали создать собственную эмпирическую группировку: попросили респондентов в ходе опроса выбрать свои области интересов из списка (98 пунктов2) и затем построили на основании полученных ответов унимодальную сеть, в которой вес связи между двумя темами соответствовали числу людей, которые выбрали их одновременно. Так мы смогли разделить темы на восемь широких тематических групп. Модулярность полученной сети при 8-модульном решении составила 0,31, что соответствует выраженной, хотя и не слишком значительной, модульной структуре. Сами модули с пятью самыми популярными областями специализации перечислены в табл. 2. Указаны доли респондентов, интересующихся хотя бы одной из областей, принадлежащих к каждому модулю. Поскольку можно было указать темы, относящиеся к нескольким областям, доли не суммируются в 100%.

Таблица 2. Тематические области с предпочитаемыми сферами интереса социологов

(N = 827, в скобках приводится абсолютное число интересующихся каждой из них)

| Тематические области социологии | Доля интересующихся (в % от числа опрошенных) | Крупнейшие сферы интереса с абсолютными числами заинтересованных в скобках |

| Теория и история | 25,9 | Социологическая теория (66), история социологии (35), прикладная социология (34), социология науки (24), преподавание социологии (22) |

| Неравенство и стратификация | 24,5 | Социальная структура (54), социальное неравенство (45), социология здоровья и здравоохранения (27), социальное развитие (25), социальная стратификация (24) |

| Культура и этничность | 34,0 | Этничность, этнические конфликты (63), миграция (57), культура, культурная политика, культурное потребление (53), религия (43), ценности, ценностные ориентации (36) |

| Гендер, семья и социальная политика | 21,3 | Социология семьи (68), гендер, гендерные исследования (47), социальная политика (35), демография (21), дети, детство (15) |

| Политика, СМИ и Интернет | 31,3 | Политическая социология (68), средства массовой коммуникации (56), информационное общество, цифровизация (41), гражданское общество (37), Интернет (22) |

| Микросоциология и повседневность | 16,0 | Социология города (55), культурсоциология (40), повседневность (26), визуальная социология (19), социология пространства (14) |

| Отраслевая социология | 48,0 | Социология образования (141), социология молодежи (139), социология управления (125), экономическая социология (64), труд, трудовые отношения (61) |

| Методология и методы | 13,4 | Методология и методы (61); качественные методы (37); количественные методы (30); опросы, опросные методы (22); математические методы (8) |

Наконец, мы задали вопрос о возрасте респондентов, использовав 10-летние интервалы (младше 30, 30 –40, 41–50, 51–60, 61–70, старше 70).

Круги почитателей в российской социологии. В табл. 3 представлены некоторые характеристики модулей, на которые алгоритм разделил нашу сеть номинаций. Для каждого модуля приводятся фамилии индивидов, которые в нем номинировались чаще всего, общее число респондентов, которые к модулю были отнесены, а также значимые различия между этим модулем и остальными в разрезах географической локализации (указаны организации, в которой непропорционально часто работают члены данного кружка почитателей) и тематических предпочтений (указаны доли интересующихся данной проблематикой среди выделенных групп почитателей, значимо отличающиеся от средних значений).

Таблица 3. Авторитеты, численность и географический и тематический профиль важнейших кругов почитателей

| Номинанты | N | Локализация | Тематика |

| 1) Тощенко Ж.Т., Горшков М.К., Дробижева Л.М., Зубок Ю.А., Зборовский Г.Е. | 357 | ||

| 2) Островская Е.А., Смирнов М.Ю., Мчедлова Е.М., Осинский И.И., Бадмацыренов Т.Б. | 26 | Бурятский государственный университет (4), Институт монголоведения СО РАН (3) | Культура и идентичность (88%) |

| 3) Антонов А.И., Бабинцев В.П., Козлов В.П., Осипов Г.В., Зарубина Н.Н. | 56 | ||

| 4) Буданова М.А., Шарков Ф.И., Юдина Е.Ю., Рычихина Э.Н. | 12 | МПГУ (4) | Политика, СМИ и Интернет (90%) |

| 5) Юдина Т.Н., Максимова О.А., Уржа О.А., Танатова Д.К., Бляхер Л.Е. | 23 | РГСУ (5) | |

| 6) Григорьева И.А., Мерсиянова И.В., Резаев А.В., Синютин М.В., Никольская И.Г. | 41 | СПбГУ (11) | Теория и история (8,1%, отрицательно) |

| 7) Силласте Г.Г., Ростовская Т.К., Тюриков А.Г., Певная М.В., Наберушкина Э.К. | 20 | УрФУ (4) | Гендер, семья и социальная политика (55,6%) |

| 8) Радаев В.В., Вахштайн В.С., Филиппов А.Ф., Девятко И.Ф., Гофман А.Б. | 205 | Микросоциология и повседневность (24,9%), Теория и история (35,3%) | |

| 9) Дулина Н.В., Зарубин В.Г., Калугина Т.А., Лушников Д.А., Попков Ю.В. | 20 |

Только три из девяти модулей имеют ярко выраженный тематический профиль. Таковы модуль № 2 (этничность и религия, преимущественно буддизм), № 4 (политические коммуникации) и № 7 – гендер и семья. № 8 дает значимые показатели по микросоциологии и теории, однако отличие от средних значений не критично. Кроме этого, в пяти из девяти модулей просматривается пространственная привязка к одной из крупных организаций — непропорционально большая часть тех, кто к этому модулю принадлежит, связаны с какой-то институцией (тут надо отметить, что приведенные данные скорее недооценивают интенсивность связей — в наших данных была указана всего одна организация для каждого индивида, хотя фактически некоторые работали в двух или трех сразу; кто-то мог быть связан с указанными организациями в прошлом и т. д.) Лишь в двух случаях – № 2 и № 7 – имеется и географическая, и тематическая привязка. При этом для трех модулей (№ 1, № 8 и № 9) не нашлось ни тематической, ни географической привязки. К данным трем относятся два модуля – № 1 и № 8 – к которым, в совокупности, алгоритм отнес почти три четверти опрошенных (73,4%). В этом смысле мы можем сказать, что, хотя в российской социологии есть школы, объединенные каким-то общим направлением исследований, а также локальные школы, доминирующие группы построены по какому-то иному признаку.

Что это за признак? В табл. 4 мы сравниваем характеристики групп респондентов, отнесенных алгоритмом к каждому из двух основных модулей. В первой части таблицы приводятся данные об интересах — как и ожидалось на основании предыдущего анализа, хотя различия и есть (скажем в модуле № 8 примерно на 10% больше интересующихся теорией и историей, а также микросоциологией и повседневностью), они не слишком масштабны.

Во второй части таблицы числа представителей модулей, согласных и скорее согласных с данным суждение, сравниваются с числами несогласных и скорее не согласных (полные формулировки даны выше в табл. 2, здесь они расположены в том порядке, в котором приводились в опроснике). Контрасты между модулями становятся значительно более выраженными: так, скажем, с мнением, что методический уровень статей в западных журналах выше, согласно 30% приписанных алгоритмом к модулю № 1, а не согласно — 47%. Напротив, в модуле № 8 с этим утверждением согласен 51%, а не согласны 30% (отношение шансов 2,7). Все высокозначимые контрасты, однако, касаются лишь одного измерения — локализма и глобализма. Вопросы в отношении различий в теоретико-методологических ориентациях и представлений о роли, которую должны играть социологи, не приносят существенных различий, за исключением мнения, что социологам надо сосредоточиться на решении «реальных проблем», которое более популярно в модуле № 1.

Таблица 4. Характеристики крупнейших групп почитателей

| Независимая переменная | Модуль 1 (в %) | Модуль 8 (в %) | Знач. |

| Тематические области (доля указавших) | |||

| Теория и история | 25,6 | 35,3 | 0,020 |

| Неравенство и стратификация | 25,9 | 24,9 | 0,447 |

| Культура и идентичность | 37,7 | 30,6 | 0,071 |

| Гендер, семья и социальная политика | 20,1 | 21,4 | 0,414 |

| Политика, СМИ и Интернет | 36,4 | 29,5 | 0,073 |

| Микросоциология и повседневность | 13,1 | 24,9 | 0,001 |

| Отраслевая социология | 49,8 | 47,4 | 0,636 |

| Методология и методы | 14,1 | 17,9 | 0,294 |

| Академические идеологии (отношение долей согласных и скорее согласных / не согласных и скорее не согласных) | |||

| Национальная социологическая традиция | 70,2/19,8 | 52,6/34,8 | 0,000 |

| Качественные методы | 39,1/36,1 | 39,8/33,6 | 0.451 |

| Женщины лидеры дисциплины | 24,5/45,8 | 25,6/48,2 | 0,969 |

| Учиться у западных коллег | 32,2/51,9 | 44,7/36,1 | 0,000 |

| Наука как физика и химия | 23,3/65,6 | 19,3/69,9 | 0,106 |

| Западные теории многого не объясняют | 62,8/21,8 | 56,1/26,2 | 0,021 |

| Не смешивать науку и политику | 84,6/8,3 | 77,9/13,8 | 0,171 |

| Противостоять всем формам угнетения | 45,9/36,3 | 40,7/40,2 | 0,269 |

| Особая российская физика | 47,1/36,9 | 60,6/24,3 | 0,001 |

| Свобода от ценности ложный идеал | 36,9/38,2 | 33,2/43,9 | 0,111 |

| Думать о фундаментальных принципах | 16/68,7 | 20,5/59 | 0,120 |

| Методический уровень статей на Западе выше | 30/47,2 | 50,6/29,6 | 0,000 |

| Способствовать решению реальных проблем | 69,2/25,9 | 44,6/34,4 | 0,001 |

| Интересы страны и государства | 23,7/48,3 | 43,2/38,4 | 0,003 |

| Возраст (соотношение групп младше и старше медианного интервала (40–50) | 47/25,4 | 40,9/35,1 | 0,010 |

Наконец, мы наблюдаем значимые на уровне 0,01 возрастные различия — среди попавших в модуль № 8 мы находим 25% тех, кто старше медианного интервала (40–50 лет), а среди тех, кто относится к модулю № 1, их уже 35%.

Более того, если мы рассмотрим не агрегированные уровни модулей, а круги почитателей отдельных фигур, то столкнемся и с еще более выраженными контрастными. Рис. 1 в качестве примера отображает доли индивидов старше медианного интервала (по оси Х), согласных и скорее согласных с утверждением о том, что социологи должны служить интересам своей страны и своего государства (по оси Y) в группах почитателей 20 чаще всего упоминаемых фигур (см.: [Соколов, 2021]).

Мы наблюдаем тут значительную корреляцию (Ро Спирмена = 0,673). Кроме того, среди групп почитателей мы находим более высокий уровень разброса в оценках, нежели когда мы имеем дело с модулями. Так, доля согласных с тем, что социология должна служить интересам страны и государства, варьируется от 22,2% (Д.М. Рогозин) до 70,3% (С.А. Кравченко). В этом смысле группы поддержки, стоящие за репутацией отдельных ученых, в значительной мере отличаются по своим идеологическим (и поколенческим) профилям. Воздействует ли возраст на предпочтения напрямую, как если, по Шюцу, каждый предпочитает тех, с кем «старел вместе», или его влияние опосредовано распространением академических идеологий? Мы построили логистическую регрессионную модель, где попадание в один из двух крупнейших модулей было зависимой переменной, и установили, что при контроле по локализму-глобализму влияние возраста незначимо. Основным фактором, непосредственно дифференцирующим крупнейшие группы поклонников социологических талантов, остается та же локалистская или глобалистская ориентации.

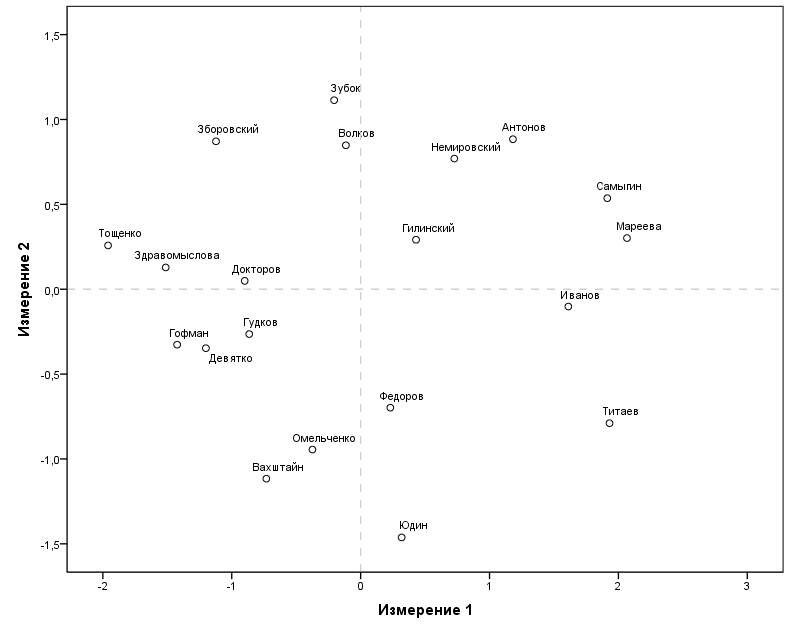

Организация пространств внимания. Структурирует ли та же оппозиция между локализмом и глобализмом «пространства внимания» [Collins, 1989] российской социологии, определенные по более мягкому критерию — не по тому, чьей работе приписывается наивысшая ценность, а по тому, о чьей работе вообще знают? Чтобы понять это, мы провели многомерное шкалирование ответов на вопрос об осведомленности о работе 20 российских социологов, которые, как мы установили на предыдущем этапе, имели слабо пересекающиеся круги почитателей. Результат шкалирования (ALSCAL, двумерное решение, стресс = 0,13) представлены на рис. 2.

Двумерное решение выделило измерения, первое из которых соответствует известности соответствующих персон. На одном полюсе находится Ж.Т. Тощенко, на другом – несколько менее известных социологов, часто младших его по возрасту. Второе измерение не поддается такой простой интерпретации, и нас интересовало именно оно. Что объясняет тяготение к одному из полюсов — верхнему или нижнему – в данном случае? Основные результаты представлены в табл. 5. Мы использовали две метрики, связывающие положения на вертикальной оси3 с различными атрибутами индивидов. Во-первых, для ранговых переменных (идеологические аттитюды и возраст) мы вычисляли корреляцию Спирмена и соответствующий уровень значимости. Во-вторых, для категориальных переменных (все те же и области интересов) мы вычисляли размер эффекта для полярных категорий (effect size). Размер эффекта позволяет оценить силу воздействия независимой переменной на зависимую для категориальных переменных и измеряется в стандартных отклонениях. Эффект менее 0,2 может считаться слабым, от 0,2 до 0,5 – ощутимым, от 0,5 до 0,8 – хорошо заметным, свыше 0,8 – сильным. Из-за не очень высоких размеров выборки слабые и ощутимые эффекты в основном оценивались как статистически незначимые. Для ранговых шкал мы рассчитывали силу эффекта для полярных категорий (т.е., например, для тех, кто высказал твердую уверенность, что российским социологам надо заботиться о национальной социологической традиции, и тех, кто высказал твердую уверенность, что этого делать не следует)4.

4. Во всех случаях, значения возрастали или сокращались монотонно, так что различия между полярными группами были максимальным.

Основные выводы из нашей таблицы выглядят следующим образом. Тематическая специализация не оказывает практически никакого влияния на вероятность оказаться на том или другом полюсе пространства внимания. Лишь микросоциология и повседневность как будто оказались сдвинуты к нижнему полюсу (отрицательные значения), однако, эффект в лучшем случае является умеренным по силе и находится на границах статистической значимости. Мы проверили этот вывод применительно к отдельным наиболее популярным отраслям, таким, как социология управления, молодежи или образования (все три попали в раздел «отраслевых социологий») и вновь не нашли сдвигов, значимых на уровне, отличном от 0,05. Поляризация пространства внимания не проходит, таким образом, по тематическому признаку.

Таблица 5. Детерминанты положения в пространстве внимания

| Независимая переменная | Корреляция Спирмена | Сила эффекта |

| Теория и история | 0,25 | |

| Неравенство и стратификация | 0,11 | |

| Культура и идентичность | 0,12 | |

| Гендер, семья и социальная политика | -0,16 | |

| Политика, СМИ и Интернет | 0,04 | |

| Микросоциология и повседневность | 0,35* | |

| Отраслевая социология | -0,06 | |

| Методология и методы | 0,25 | |

| Национальная социологическая традиция | 0,359** | -1,26*** |

| Качественные методы | -0,02 | -0,01 |

| Женщины лидеры дисциплины | -0,09 | 0,45 |

| Учиться у западных коллег | -0,148** | 0,62** |

| Наука как физика и химия | 0,09 | -0,29 |

| Западные теории многого не объясняют | 0,158** | -0,70** |

| Не смешивать науку и политику | 0,132* | -0,19 |

| Противостоять всем формам угнетения | 0,07 | -0,38 |

| Особая российская физика | -0,161** | 0,53** |

| Свобода от ценности ложный идеал | 0,07 | -0,14 |

| Думать о фундаментальных принципах | -0,142* | 0,50* |

| Методический уровень статей на Западе выше | -0,273** | 1,20*** |

| Способствовать решению реальных проблем | 0,267** | 1,20*** |

| Интересы страны и государства | 0,336** | -0,95*** |

| Возраст | 0,32*** | -1,11*** |

Примечание. *P < 0,05, ** p< 0,01, *** p

По контрасту с этим, аттитюды обладают значительной предсказательной силой в отношении того, ближе к какому полюсу пространства внимания индивид находится. В первую очередь, однако, это вновь относится к «локалистской» и «глобалистской» идеологии. В качестве примера: среди сторонников национальной традиции Ю.А. Зубок знали 64,1% и не знали 35,9%. Среди социологических космополитов соотношение между количествами знающих и не знающих изменялось на противоположное: 68,3% не знали, 31,7% знали (отношение шансов 3,8).

Последней переменной, связанной с позицией в пространстве внимания, является возраст. «Локалисты» в среднем старше «глобалистов». Однако, как уже говорилось выше, возраст может влиять на пространство внимания как напрямую (у разных поколений разные кумиры), так и косвенно, через распространение академических идеологий и практик (младшие сильнее ассоциируют себя с глобальной наукой и поэтому пренебрегают работами старших ученых, которые придерживаются другого мнения по этому поводу). Мы попробовали противопоставить влияние этих факторов, построив линейные регрессионные модели. Положение на вертикальной шкале рис. 2 использовалось в качестве зависимой переменной, возраст и баллы на идеологической шкале локализма-глобализма, полученные с помощью анализа основных компонент – в качестве независимых. Регрессия объяснила 20,3% вариации, обе независимые переменные оказали самостоятельно значимое влияние – идеологическая шкала в несколько большей степени, чем возраст (Бета для первой составила 0,34, для второй – 0,23).

Почему возраст, прямое влияние которого незначимо в случае с выбором авторитетов, оказался значим в случае пространств внимания? Наше предположение состоит в том, что сегрегация поколенчески окрашенных аудиторий усиливается их опорой на разные каналы получения профессиональной информации. Судя по данным нашего опроса, среди старших поколений значительно более популярны традиционные каналы – регулярное чтение дисциплинарной периодики. Среди младших популярны персонализированные рекомендации от GoogleScholar и подобных ему сервисов и социальные сети / микроблоги / телеграм-каналы.

Интересно, что отношение обитателей двух полюсов к работе друг друга отчасти асимметрично. Мы рассчитали корреляции между положением респондентов на оси локализма-глобализма и высокой или низкой оценкой заслуг конкретных фигур. Большинство значимых корреляций касаются социологов, более известных в «локалистском» лагере, которые оцениваются в нем выше, чем за его пределами. Так, корреляция между положением респондента на вертикальной оси рис. 2 и оценкой работ Ж.Т. Тощенко как «важных и интересных» составляет 0,305. Для Г.Е. Зборовского аналогичная корреляция – 0,185, для Ю.А Зубок – 0,155, для А.И. Антонова – 0,148. Единственный «глобалистский» автор, для которого корреляция оказывается значимой – Г.Б. Юдин (-0,169). Складывается впечатление, что «локалисты» в целом доброжелательнее к авторам из противоположного лагеря, чем те к ним. «Глобалистская» аудитория, ощущающая на своей стороне авторитет мировой науки, видимо, склонна реагировать отрицательно на продукцию, происходящую из противоположного лагеря. Однако в целом, похоже, что представителей другого сегмента скорее игнорируют, чем читают и осуждают.

Заключение

Наше исследование показало, что глобалистский и локалистский лагеря в российской социологии продолжают существовать десять лет спустя после предыдущего исследования, причем их присутствие можно зафиксировать на уровне страны в целом, а не только Санкт-Петербурга. Если нужно было задать один вопрос, чтобы понять, кого кто-то из российских коллег читает и почитает, то он должен будет звучать примерно так: «Должна ли российская социология служить интересам своей страны и своего государства?» По контрасту, специализация на тематических областях или приверженность позициям общенаучных идеологий вроде позитивизма-антипозитивизма, которые, как часто предполагается, стоят за образованием лагерей в науке, дифференцируют обитателей лагерей лишь в небольшой степени. На «локалистском» полюсе мы находим несколько более сильную ориентацию на «реальные проблемы» и неприятие фундаментальной социологии, не приносящей никому пользы, однако сторонники проблемно-ориентированной социологии составляют большинство во всех лагерях.

На основании нашего исследования мы не можем утверждать, что доказали, что именно расхождение в подобных установках стоят за возникновением дистанции между субпопуляциями. Теоретически возможно, что их влияние опосредовано влиянием каких-то иных переменных, которые не были охвачены нашим анализом. Тем не менее на сегодня самой точной формулировкой для описания субпопуляций будет их описание как «локалистской» и «глобалистской».

Устойчивость «локалистского/глобалистского» раскола вряд ли может считаться удивительной. Она вытекает из претензий социологии на то, чтобы быть одновременно автономной «настоящей наукой», исследующей законы социальной жизни (что предполагает, что успех социологов измеряется признанием их достижений коллегами по всему миру) и источником решений проблем конкретного политического сообщества. Коллеги-социологи по всему миру говорят на английском, а политическое сообщество в России — на русском, коллеги читают индексируемые Web of Science журналы, а сообщество — социальные сети и СМИ, наконец, структуры релевантности этих групп не совпадают, и часто исследования, способные взволновать одних, оставляют равнодушными других. Хотя встречаются супермены и супервимены, способные увлечь обе аудитории параллельно, они являются скорее исключением, чем правилом. В этом смысле, национальные социологии в неанглоязычных странах (а частично и в них, если мы берем пример Австралии) всегда испытывают некоторую степень поляризации.

В России наличествуют факторы, сделавшие эту поляризацию особенно глубокой. Одним из них выступает существование собственной социологической традиции, развивавшейся за железным занавесом в относительной изоляции от глобальной. Представители этой отечественной традиции занимали командные высоты в институциях, наделенных наибольшей символической властью — АН СССР, ВАКе и им подобных. Другим фактором была активность западных фондов, на протяжении первых полутора десятилетий щедро финансировавших «глобалистов». Если бы не традиционное господство РАН, Россия могла бы эволюционировать по латиноамериканской модели [Beigel et al., 2018], в которой «глобалистская» и «локалистская» социология оказались в иерархических отношениях — первая стала бы доминирующей, вторая — доминируемой. Если бы не деятельность фондов, мог бы быть противоположный сценарий, в котором традиционному истэблишменту удалось бы сохранить позиции, а поколениям «глобалистов» пришлось бы приспосабливаться к существующему положению вещей или эмигрировать. Однако в сложившейся конфигурации они просто поделили институциональные территории.

Сегодня мы по-прежнему видим отчетливо глобалистские и локалистские институции (скажем, в нашем опросе, крупнейшие организации, располагались на нашей шкале локализма-глобализма в следующем порядке: ИСПИ РАН (средний балл 0,76) – УрФУ (0,33) – РГСУ (0,31) – ЮФУ (0,24) – ФГНСЦ РАН (-0,02) – МГУ (-0,1), РАНХиГС (-0,29) и ВШЭ (-0,5) — разброс в 1,26 стандартного отклонения). До недавнего времени, носителем высшего дисциплинарного авторитета — Бурдье сказал бы, «орудием символического насилия» – был ВАК. Однако разрешение ведущим вузам выдавать собственные степени и политика нострификации свели влияние этого единственного контролировавшего всю дисциплину института на нет. Наконец, корреляция этого академического раскола с политическим западничеством и антизападничеством дополнительно сокращает вероятность того, что одной из сторон удастся доминировать над другой — у каждой из сторон наличествуют своя лояльная группа общественной поддержки, которая при необходимости может быть мобилизована. Оппозиция «глобализма» и «локализма» останется с нами надолго.

Рис. 1. Доли групп почитателей 20 наиболее упоминаемых социологов старше медианного возрастного интервала (ось Х) и согласных с утверждением о том, что социология должна служить интересам своей страны и своего государства (ось Y)

Рис. 2. Многомерное шкалирование ответов на вопросы об осведомленности о работах российских социологов (N = 345)

Библиография

- 1. Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 107–120.

- 2. Соколов М.М. Академические репутации в российской социологии: опыт измерения // Социологические исследования. 2021. №. 3. C. 44–56.

- 3. Соколов М.М. Наука как церемониальный обмен. Теория пространств внимания, академического статуса и символической борьбы // Социологическое обозрение. 2021. № 3. С. 9–42.

- 4. Beigel F., Gallardo O., Bekerman F. (2018) Institutional expansion and scientific development in the periphery: The structural heterogeneity of Argentina’s academic field. Minerva. Vol. 56. No. 3: 305–331.

- 5. Blondel V. D., Guillaume J. L., Lambiotte R., Lefebvre E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of statistical mechanics: theory and experiment. Vol. 10: 10008.

- 6. Collins R. (1989) Toward a theory of intellectual change: the social causes of philosophies. Science, technology, & human values. No. 14(2): 107–140.

- 7. Gans H. (1992) Sociological amnesia: The noncumulation of normal social science. Sociological Forum. Vol. 75. No. 4: 701–710.

- 8. Horowitz M., Haynor A., Kickham K. (2018). Sociology’s sacred victims and the politics of knowledge: Moral foundations theory and disciplinary controversies. The American Sociologist. Vol. 49. No. 4: 459–495.

- 9. Latour B., Woolgar S. (1979) Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. London; Beverley Hills: Sage.

- 10. Sokolov M. (2019) The sources of academic localism and globalism in Russian sociology: The choice of professional ideologies and occupational niches among social scientists. Current Sociology. Vol. 67. No. 6: 818–837.