- Код статьи

- S013216250017233-9-1

- DOI

- 10.31857/S013216250017233-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 17-29

- Аннотация

Автором обосновывается высокое значение идеологии для общественного развития России как в исторической динамике, так и на современном этапе. Именно новая идеология запускает механизм перехода от одного институционального цикла к другому, поскольку образ будущего в ней связан с отрицанием существующего порядка. В начале ХХ в. идеология социализма, отрицающая капиталистическую частную собственность, способствовала вторичному укоренению раздаточной экономики, сформировавшейся с момента возникновения российского государства. В конце ХХ в. идеология российского либерализма привела к подмене классического рынка квазирынком, в основе которого в значительной степени продолжали оставаться устаревшие раздаточные механизмы. Такая модель являлась, как на рубеже XIX–XX вв., так и в настоящее время, причиной экономической стагнации и острой социальной поляризации. Предполагается, что идеология «нового солидаризма» может стать следующей ступенью в мировоззрении российского общества, поскольку в ней интегрируются идеи либерализма и социализма через симбиоз их практической базы – рынка и раздатка.

- Ключевые слова

- идеология, либерализм, социализм, солидаризм, образ будущего

- Дата публикации

- 27.01.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 338

Запрос на новую идеологию.

Развитые страны находятся в поиске новой идеологии, о чем свидетельствует распространение идей левого спектра, практика выборов несистемных политиков (см., напр.: [Ореховский, 2020]) и современные теоретические конструкции, вводящие новые категории для описания нового формата справедливого и свободного общества. В частности, Т. Пикетти в работе «Капитал и идеология» исследует историю как борьбу за идеологии и поиск справедливости, при этом идеология рассматривается им как необходимый элемент выстраивания социальных институтов. Однако «только идеи не могут изменить мир. Без серьезных сдвигов баланса сил и материальной мощи влияние идеологии невелико. Но без конкретных идей и идеологий о преобразовании мира материальные и социальные силы сами не знают, в каком направлении двигаться» [Пикетти, 2021: 142]. Российское общество на современном этапе также выдвигает запрос на социальную справедливость. Ему нужен новый общественный проект, в котором сохранялись бы результативные механизмы прошлого, но и были бы разработаны новые установки и структуры эффективного экономического роста. Задача общественных наук – предложить такой проект, базирующийся на фундаментальных закономерностях глобальной эволюции в целом и институционального развития России в частности.

Идеология, нацеленная на развитие общества, включает как обязательные компоненты новую парадигму развития общества, на основе которой дается объяснение закономерностей исторического развития, и идеальный образ будущего. Идеология в России тоже являлась основой механизма перехода от одного этапа эволюции к другому, поскольку предлагала образ идеального будущего, построенного на отрицании существовавшей реальности (марксизм на рубеже XIX–XX вв., либерализм в 1980–1990-е гг.). Но в современном российском обществе отношение к идеологии двойственное. С одной стороны, исторический опыт государств с коммунистической идеологией показал жесткие ограничения, связанные с идеологизацией власти. С другой стороны, когда ради снятия этих ограничений в России 1990-х гг. ввели запрет на государственную идеологию, то получили идейную дезориентацию населения. С 2000-х гг. стала выстраиваться консервативная идеология, в которой есть мотивация сохранения современного рентоориентированного режима, но отсутствует образ будущего развития.

Современная попытка построения национальной идеологии, основанной на идеализации успехов прошлого [Малинова, 2015], блокирует конструктивный проект перехода к новому этапу развития. «После неудавшихся экспериментов с построением “либеральной демократии” в 1990-е гг. и “госкапитализма с корейским лицом” в 2000-е гг. высшая российская элита утратила какое-либо четкое видение будущего и строит свою политику на апелляциях к великой истории России. Однако развитие страны невозможно без согласованного желаемого образа будущего, который разделялся бы основными группами в российском обществе. В свою очередь для формирования такого образа необходимо понимание того, куда движется мир и как меняется глобальная система координат, в которой России нужно будет найти адекватное место» [Яковлев, 2021: 45].

Новая парадигма выявления закономерностей прошлого и формирования образа будущего.

В поисках новой идеологии обратим внимание на развитие экономической теории в XVIII–XXI вв., которое правомерно рассматривать как циклический процесс конкуренции этатистской и либеральной метапарадигм, которые в маятниковом ритме сменяли друг друга [Латов, 2018]. Все научные парадигмы, анализирующие в течение трех веков развитие рыночного хозяйства, группируются в две метапарадигмы – это этатистские (дирижистские) теории регулирования, согласно которым для оптимизации хозяйственной жизни необходимо ее сознательно централизованно регулировать, и либеральные теории саморазвития, согласно которым лучше «предоставить делам идти своим ходом», поскольку «невидимая рука» вполне способна оптимизировать экономику, а сознательное регулирование будет «невидимой руке» только мешать. Сравнивая эти циклы, нетрудно заметить долгосрочную тенденцию к сближению метапарадигм, в результате чего в либеральные теории включается признание определенных видов централизованного регулирования, а в этатистские теории – признание ограниченной эффективности государственного регулирования. В итоге доминирующей среди экономистов идеей становится мысль, что «выбор общественно-экономического устройства — это не выбор между государством и рынком. Государство и рынок являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими. Рынку необходимо регулирование, государство, конкуренция и стимулы» [Тироль, 2020: 20].

Аналогичные идеи о дуализме «правил игры» легко найти и во многих других социально-экономических теориях. Предпосылки формирования предлагаемой новой парадигмы содержатся, в частности, в идеях К. Поланьи [2002] о сосуществовании двух типов экономик – рыночной и редистрибутивной, С. Хедлунда [2015] о двух невидимых «руках порядка», А. Хиршмана [2009] о двух моделях экономической саморегуляции, Д. Норта [Норт и др., 2011] о двух порядках доступа к общественным ресурсам – ограниченном и открытом, Д. Аджимоглу [Аджимоглу, Робинсон, 2015] о двух типах институционального регулирования – инклюзивных и эксклюзивных институтах.

В предлагаемой автором новой «интегрально-институциональной» парадигме, синтезирующей ранее накопленный теоретический потенциал, рынок и раздаток рассматриваются как два универсальных и взаимно необходимых способа координации. Категория «раздаток» описывает нерыночные экономики как объективные и саморегулирующиеся, в которых базовыми институтами являются общественно-служебная собственность, сдаточно-раздаточные отношения и «административные жалобы» в качестве сигналов обратной связи, при этом встроенные рыночные отношения играют вспомогательную роль. Древние общества с раздаточной системой изучал К. Поланьи, называя их редистрибутивными. При этом рыночные и раздаточные экономики распределяют дефицитные ресурсы разными способами – через механизмы купли-продажи в случае рынка и через механизмы сдач-раздач в случае раздатка.

Центральная идея предлагаемой новой парадигмы состоит в том, что рынок и раздаток – две базовые модели развития человечества, которые взаимодействуют друг с другом по принципу доминантности – компенсаторности. Главное отличие новой парадигмы от устоявшихся представлений состоит в том, что рынку противопоставляется не государство (план), а раздаток как однотипный рынку объективный механизм координации, в то время как государство – только субъект использования этих отношений (как рыночных, так и раздаточных). Рыночные и раздаточные способы координации зародились в древности, прошли циклический путь развития, в рамках которого вырабатывались их формы, соотнесенные с технологическими укладами и характером окружающей среды. Изложим далее тезисно два базовых постулата новой парадигмы.

1) Рынок и раздаток – универсальные механизмы глобальной эволюции.

В докапиталистическую эпоху выживания экономика раздатка проявлялась в двух видах – сначала на базе отдельных общин, а затем в рамках государств/империй, соединяющих общины для реализации масштабных работ под руководством централизованной власти. В кризисные периоды развивались рыночные институты, которые ранее существовали продолжительное время только в недрах вертикально-интегрированного раздатка древних империй. Таким образом, уже в древнем мире выделились два типа экономических систем, в которых доминантой выступала либо частная, либо служебная собственность.

В новое время разделение на рыночную и раздаточную экономику закрепилось в связи с различиями в устойчивости территориально-служебных империй Востока и колониальных империй Запада. Государства Востока раздавали завоеванные территории в служебную собственность и включали их в свой состав. Государства Запада формировали колонии вдали от своих границ и закрепляли захваченные земли в частную собственность. В эпоху интеграции с середины ХХ в. происходит синтез (симбиоз) рынка и раздатка на базе их новых организационных форм.

2) Рынок и раздаток – равноценные «руки» современного государства.

Социально-экономическая эволюция Запада – циклическое развитие рыночных институтов, которые на каждом цикле принимали формы, соответствующие историческому этапу. В начале ХХ в. саморегулирующийся рынок охватил системный кризис. Выход был найден в достраивании рыночных отношений раздаточными, а концепция социального государства оформила такой синтез институтов идеологически. Раздаточные отношения в западной рыночной экономике – это прямые раздачи для бедного большинства в разных видах и формах, как пассивных (посредством пособий и соцзащиты), так и активных (через субсидии малому и среднему бизнесу). Посредством раздаточных отношений значительная доля населения получила от государства либо пособия, либо дешевую ипотеку, а значит, право собственности на недвижимость или на свой мелкий бизнес. Такая «экономика не находится ни на службе у частной собственности или индивидуальных интересов, ни на службе у тех, кто хотел бы использовать государство для навязывания собственных интересов другим. Она отвергает как стопроцентный рынок, так и стопроцентное присутствие государства в экономической системе. Экономика находится на службе общего блага» [Тироль, 2020: 14].

Активное интегрирование институтов раздатка происходило с целью минимизации «провалов» рынка и создания социальных государств за счет системы общественных благ, перераспределяющих выгоды от рыночной экономики между разными социальными слоями. Институты и механизмы раздатка, имплантированные в рыночную среду, снижали возможный уровень агрессии и насилия со стороны малоимущих групп. Это привело к формированию порядка открытого доступа через отмену цензов и введение всеобщих прав на участие в выборах, а также к коррекции либеральной идеологии, которая теперь ориентировала не только на «личный успех», но и на обеспечение равных шансов развития для всех социальных групп. За последние полвека формы социального государства неоднократно изменялись, при этом каждая страна выработала свой механизм сочетания институтов рынка и раздатка.

Таким образом, современный «Запад» стал эффективным и динамичным за счет симбиоза (синтеза) институтов рынка и раздатка, заменив либеральный рынок с периодическими кризисами экономической моделью, которая в предлагаемой автором новой парадигме называется «контрактным раздатком». Именно через контракты с фирмами всех форм собственности формируются государственные заказы в стратегические отрасли, направляются инвестиции в инфраструктурные проекты и реализуются социальные программы.

Идеология в России как триггер перехода между институциональными циклами: православие и социализм – идеологии укоренения раздаточной экономики.

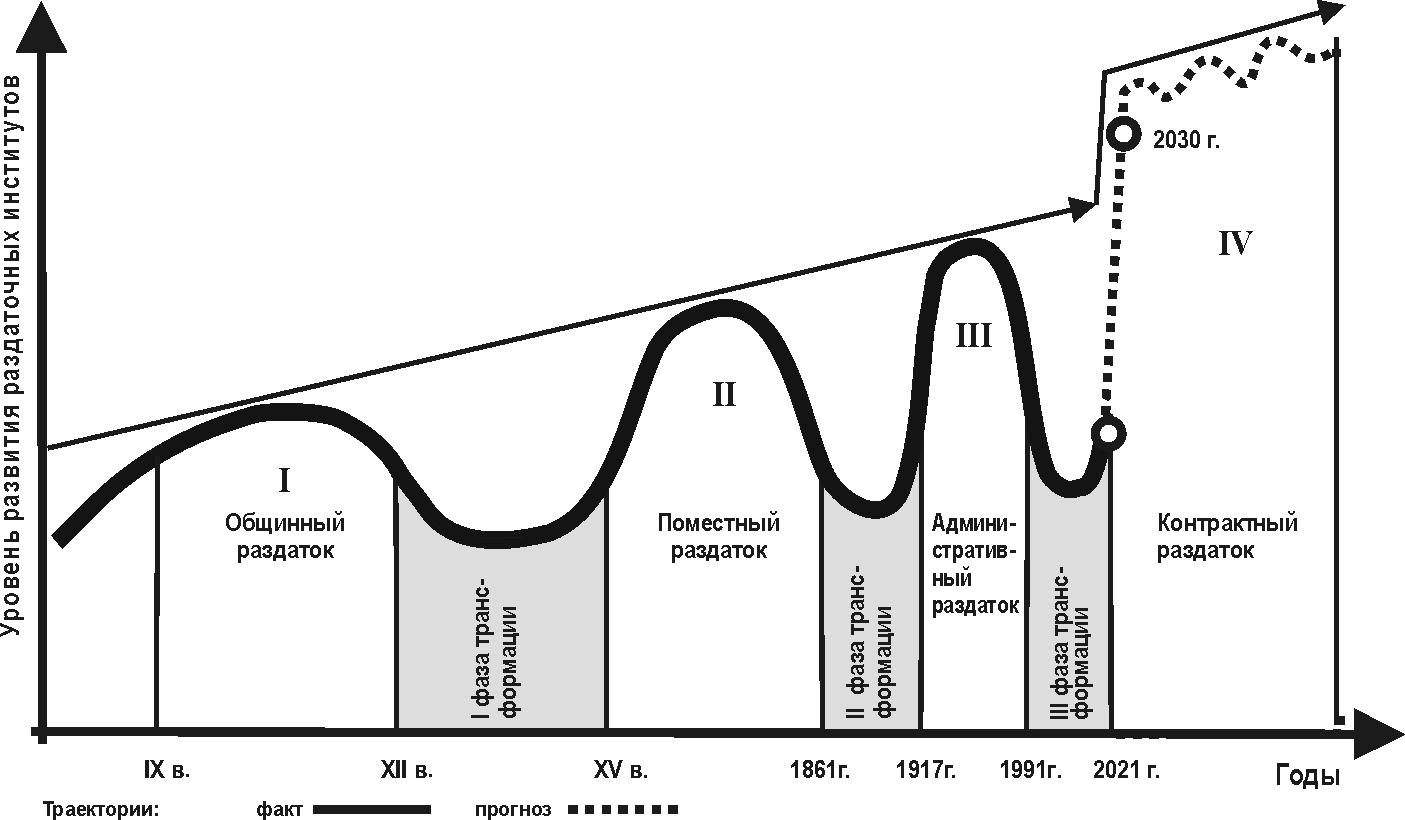

В рамках предложенной автором новой парадигмы установлено [Бессонова, 2015], что фундаментом эволюционного развития России является экономика раздаточного типа, в которой потоки сдач-раздач в рамках общественно-служебной собственности регулируются с использованием механизма обратной связи через институт жалоб. Развитие общественной системы России проявлялось в циклическом усовершенствовании институтов раздатка, и происходило через трансформационные фазы, в которых заимствовались рыночные формы (рис.1).

Рис.1. Циклы институционального развития России: факт и прогноз

В IX–XII вв. первоначальной социально-экономической моделью был общинный раздаток. В рамках общин всегда использовались раздаточные механизмы: старейшины распоряжались ресурсами, распределяя занятия и средства для жизни с учетом жалоб членов общин. Структурирование институциональной среды в рамках всего государства пришлось на правление первых Рюриковичей. Идеологической основой этого процесса стало православие в форме божественной заповеди служения государству, в которой интегрировались христианские постулаты, языческие верования и обязательный служебный труд. Одним из его главных результатов стало формирование урочного хозяйственного механизма, в котором институты раздатка стали использоваться на уровне государства: сбор ресурсов в государственную казну происходил на основе установленных «уроков» для сельских и городских общин. Сами общины сохранили раздаточные способы функционирования, но уже не только по обычаю, но и по установленным формальным правилам.

В XV–XIX вв. функционировал поместный раздаток, при котором вся земля и средства производства распределялись ступенчато: государство наделяло помещиков, а они в свою очередь – крестьян. Потоки сдач также были двойными: один шел в государственную казну в виде тягла, т.е. податей и повинностей, а другой – в виде оброка и барщины направлялся помещику. При этом помещики были обязаны служить государству по военным и хозяйственным делам. В этот период сложилась система управления, когда функции закреплялись за ведомствами, принимавшими решения с учетом жалоб-челобитных от населения. Модернизация, осуществленная Петром I, сформировала «тягловый» хозяйственный механизм на основе такой формы собственности как «служебная вотчина», в которой произошел симбиоз частных и государственных интересов. Сформировавшаяся при Николае I идеологическая триада «самодержавие, православие, народность» обеспечивала устойчивость этого механизма.

В ХХ в. советская экономика базировалась на административном раздатке, при котором вся произведенная продукция сдавалась, а все ресурсы раздавались на плановой основе. Общественно-служебная собственность находилась полностью под контролем государства. Иерархическая модель управления строилась по территориально-отраслевому принципу, а многоканальная система приема жалоб обеспечивала обнаружение проблемных зон. Идеология, обосновывающая обязательный служебный труд, была переведена из религиозной плоскости в государственный проект «построения социализма» на базе планово-раздаточного механизма.

Таким образом, на протяжении всего исторического развития России служебный труд являлся интегрирующей основой, поскольку увязывал через свои механизмы разнокалиберные по численности и наличию ресурсов регионы, а также большое количество наций и народностей. Именно такой характер труда для своей реализации требовал не только эквивалентности «сдач-раздач» на разных иерархических уровнях, но и идеологическую платформу. Западные идеи – христианство и социализм – в России существенно трансформировались и приобрели особый смысл, освящая государственное служение. Православие обосновывало путь к творцу только через ратный и хозяйственный труд на государство, тогда как протестантизм, который критерием соединения с творцом считал достижение личного успеха, распространения не получил. Социализм в России ХХ века стал государственной идеологией построения нового «светлого будущего» также через служение социалистическому государству во главе с коммунистической партией.

Идеология в России как триггер перехода между институциональными циклами: российский либерализм – идеология квазирынка.

Либерализм в России дважды выполнял роль идеологии перехода от раздаточной экономики к рыночным отношениям, что формировало периоды «капитализмов» – на рубежах XIX–ХХ и XX–XXI вв. В эти периоды либеральная трансформация экономики раздатка приводила к построению квазирынка1. Квазирынок отличается от классического рынка тем, что использует механизмы купли-продажи для присвоения уже созданных производственных систем и инфраструктуры. При квазирынке под внешними рыночными механизмами (конкурсы, тендеры, аукционы) скрываются искаженные отношения сдач-раздач, которые ранее в структурированных фазах были подчинены реализации государственных задач, а в трансформационных фазах действуют в плоскости неформальных связей, нацеленных на получение личной прибыли от использования государственных ресурсов.

Трансформационные периоды характеризуются двойственной ролью государства, совмещающего функции регулирования и предпринимательства; обширным госсектором монопольного характера; финансовой связью чиновничества и высшего слоя предпринимателей; распределением госзаказов по компаниям, принадлежащим узкому кругу правящего слоя. В этом – одна из причин того, почему фазы трансформации на основе квазирынка имеют внутренние причины торможения и порождают длительную стагнацию.

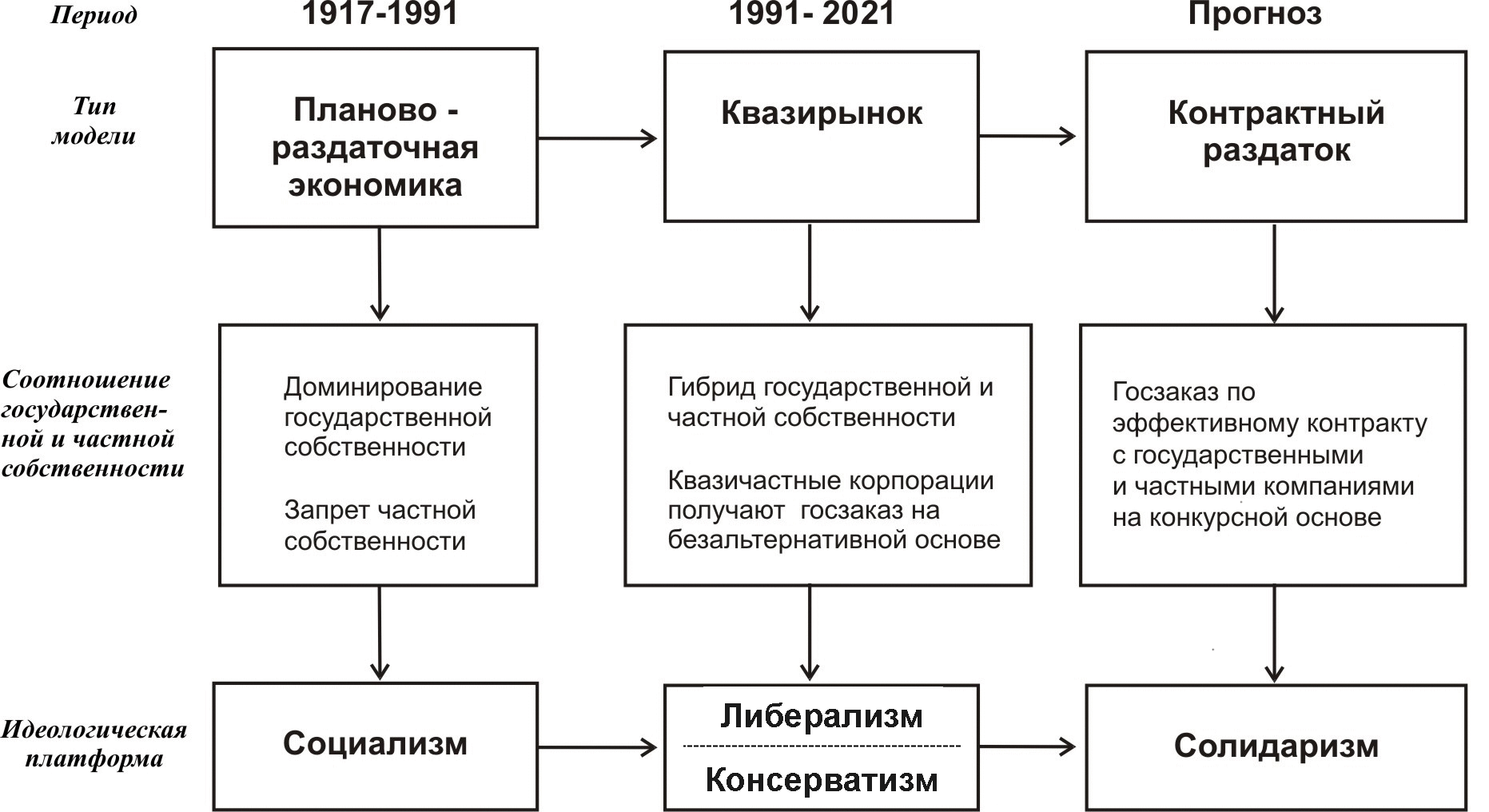

Исходя из глобальных закономерностей, выявленных в предлагаемой автором новой парадигме, эффективной моделью дальнейшего развития России, может стать только контрактный раздаток, в модели которого синтезируются институты рынка и раздатка. В результате этого синтеза раздача (распределение) бюджетных ресурсов предпринимательским и государственным структурам осуществляется на контрактной и конкурсной основе под условия выполнения ими госзаказа, сформированного на базе госпрограмм стратегического развития отраслей и территорий (рис. 2).

Рис. 2 Эволюция модели российской экономики в ХХ–ХХI вв.

В современной России, по оценкам экспертов, уже сложилась экономическая модель, где «государственные программы преобразуются в государственные задания, которые в форме государственных заказов выполняют предприятия, сгруппированные в государственные концерны» [Цедилин, 2021: 149]. На первый взгляд эта институциональная модель по нормативным положениям соответствует принципам контрактного раздатка, однако значительный объем оппортунизма приводит к существенной трансформации ее сути.

На примере современной практики распределения госзаказа в сравнении с его нормативными правилами можно понять разницу моделей квазирынка и контрактного раздатка. По правилам госзаказа конкурс должен быть конкурентным и прозрачным; при нарушении сроков и расходов должно происходить расторжение контракта со штрафами; выплаты менеджерам и собственникам – после завершения и сдачи проекта с удовлетворительной оценкой; победитель конкурса должен самостоятельно осуществлять задание в контрактные сроки, привлекая фирмы, доказавших свою надежность; необходим регулярный контроль за ходом и качеством работ, в случае нарушений контракт расторгается с лишением права работать по госзаказу. В реальной же практике квазирынка – это закрытое мероприятие с заранее известным результатом; происходит регулярное увеличение сроков и сумм без каких-либо штрафов; доходная часть извлекается до реализации проекта, практикуется нарушение сметы и необоснованное увеличение менеджерских бонусов; распространен непредусмотренный наем субподрядчика за средства, не соответствующие масштабам проекта, и закладывается изначальное снижение качества работ; происходит привлечение аффилированных компаний (родственников и друзей) с многократным завышением цены на их услуги; контроль отсутствует, штрафные санкции не применяются; получатели госзаказа осуществляют максимальное изъятие госсредств в целях личного обогащения и вывоза в оффшор.

Таким образом, объективная обусловленность существования трансформационных фаз на базе либеральной идеологии в общей логике институционального развития России связана с необходимостью создать условия спонтанного поиска новых форм раздаточных институтов для перехода к следующему циклу. Как только эти формы находятся и собираются в единую институциональную матрицу, подкрепленную новой идеологией, квазирынок отторгается (революционным путем «снизу» или сменой власти «сверху») и осуществляется переход к следующему циклу развития.

Старый солидаризм как предвосхищение будущего.

Ключевым вопросом развития цивилизации всегда был вопрос, как согласовать индивидуальную свободу с коллективной ответственностью, налагаемой взаимозависимостью людей. Решение этой дилеммы происходило через понятие солидарности, с помощью которой обосновывалось представление, что свобода индивида приходит с признанием необходимости соблюдения прав и свобод других членов общества. «Индивид не утрачивает свободы из-за солидарности, он обретает в ней осознание своей ответственности; он, подчеркивал О. Конт, вынужден видеть себя как “звено в цепи поколений”. Свобода и солидарность вовсе не антиномии, они соучаствуют в генезисе справедливого строя» [Блэ, 2018: 14]. Другими словами, каждый человек должен понимать, что вокруг него существуют и другие люди, от которых зависит он сам, и которые зависят от него. Именно поэтому для сторонников идей солидаризма целью является не борьба с другим человеком, группой или классом, а поиск оптимального способа сосуществования с ними.

Истоки идей солидаризма можно увидеть в работах Э. Дюркгейма при анализе характера связей, соединяющих членов общества в процессе эволюции, в древности – с помощью «механической солидарности», а затем в современности – через договорную «органическую солидарность» [Дюркгейм, 1991]. В концепции Кропоткина П.А. также высказана идея о взаимопомощи и солидарности как факторе эволюции. «С самых древнейших зачатков эволюции главную роль в этическом прогрессе человека играла взаимная помощь, а не взаимная борьба… Социальная борьба плодотворна и прогрессивна только тогда, когда она помогает возникновению новых форм, основанных на принципах справедливости и солидарности» [Кропоткин, 2007: 4, 9].

Разработка концепции солидаризма продолжилась среди мыслителей начала ХХ в. тех стран, которые впоследствии стали социальными государствами [Окара, 2010]. В ней подчеркивается, что с тех пор как существует мир, борются между собой «дух индивидуализма» и «дух общественности». Для блага человека необходимо существование общества, но как только общество слишком ограничивает личность, последняя ищет освобождения и индивидуалистическое начало вступает в борьбу с началом коллективистическим. Индивидуализм и социальные (коллективные) тенденции наиболее гармонично примиряются в солидаризме, который рассматривает каждого индивида, как часть целого, исходя из принципа, что индивид многим обязан тому обществу, в котором живет. Но солидаризм считает в то же время, что общество, которое не обеспечивает индивиду возможности развить его творческие силы, неизбежно идет к упадку. Солидаризм означает наибольшую гармонию индивидуального и социального начал, развитие частной активности, укрепление начал государственности, наряду с обеспечением независимости и самодеятельности личности [Гинс, 1930].

Однако в тот период солидаризм опередил время, поскольку человечество еще не прошло через период полного отрицания частной собственности и не получило неопровержимые доказательства губительности такой практики. К тому же, солидаризм в то время не был наполнен современными интеллектуальными смыслами, теоретической парадигмой и практическими решениями, а восходил к философским и религиозным конструкциям типа «соборности», что сближало его с сектанством и вызывало отторжение [Щупленков, Щупленков, 2013].

Во второй половине ХХ в. идея солидарности обрела новое экономическое измерение и стала представлять новую концептуализацию функций государства. «Она позволяла ослабить власть государства, одновременно расширяя его полномочия. Но государство должно гарантировать выполнение социального договора и соблюдение принципов справедливости и равенства в договорах оказания услуг во имя общего интереса. Такое государство соответствует сущности общества, которому надлежит быть солидарным» [Блэ, 2018: 15].

Новый солидаризм как образ будущего.

Мировоззрение современного солидаризма признает равноценность институтов рынка и раздатка. Современная западная мысль создала понятия, в которых практически воплощается это мировоззрение: порядок открытого доступа, инклюзивные институты и экономика общего блага – в противовес порядку ограниченного доступа, экстрактивным институтам и спонтанной рыночной экономике. «В порядке открытого доступа граждане разделяют системы убеждений, которые акцентируют равенство, совместный доступ и всеобщее включение. Чтобы поддержать эти убеждения, все порядки открытого доступа используют институты и проводят политику, позволяющие распределить выгоды и понизить индивидуальные риски участия в рыночной деятельности, которые включают всеобщее образование, набор программ социального страхования, а также обширную инфраструктуру и общественные блага» [Норт и др., 2011: 204].

Идеология солидаризма должна базироваться на той роли рынка и раздатка, которую они играют в цементировании институциональных основ мировой цивилизации. В самом общем смысле все совершаемые действия можно классифицировать как «получение» – направленные на себя, и как «отдачу» – направленные от себя на поддержание общества. Баланс «получений» и «отдач» представляет латентный, эмпирически не верифицируемый, механизм воспроизводства жизни на Земле. Для его поддержания социально-экономические отношения между людьми организованы одновременно по типу рынка и по типу раздатка. В рынке стремление «получать» превалирует над «отдачей», а личная мотивация прибыли обеспечивает реализацию общественных потребностей. В раздатке – мотивация служения определяет доминирование отношений «отдач» над «получениями».

Гармоничное соотношение рыночных и раздаточных отношений на глобальном уровне приводит к балансу «отдач» и «получений», а, следовательно, способствует выживанию и развитию глобального сообщества. Если соотношение неравновесное, то возникает либо дефицит экономической свободы и частной инициативы, порождаемой рынком, либо отсутствие необходимого уровня социальной справедливости, обеспечиваемой раздатком. В случаях резкого нарушения баланса «отдач-получений» в странах происходят революции либо рыночного (буржуазного), либо раздаточного (социалистического) типа. Накануне революций, стимулируя их, возникают новые религии и идеологии с ориентацией на индивидуальность (протестантизм, либерализм) или на коллективность (православие, социализм).

Вместе институты рынка и раздатка представляют то противоречивое единство, которое позволяет человечеству двигаться вперед. Движение это циклическое, и за ним скрыта логика эволюционного развития, которая базируется на регулярной переоценке и преобразовании устаревших форм рынка и раздатка. «Чтобы сохранить способность сопротивляться упадку, организации, полагающиеся преимущественно на один из двух механизмов реакций, нуждаются в том, чтобы время от времени им предъявляли и другой механизм. Им необходимо проходить через регулярные циклы, в которых поочередно будет доминировать один из этих двух механизмов» [Хиршман, 2009: 119].

Несмотря на объективные ограничения, роль личности в институциональном развитии является определяющей, поскольку в ней заложен механизм познания и совершенствования: бытие определяет сознание, но осознание изменяет бытие. «Пассионарные» личности улавливают раньше других дисбалансы между экономической свободой и социальной справедливостью, угрожающие выживанию, и возглавляют общественные движения по коррекции социального механизма. Потому поиск равновесия между рынком и раздатком в постоянной борьбе их сторонников является механизмом перехода от одной эволюционной ступени к другой с целью построения солидарного общества. «Солидарное общество – это общество, непрестанно балансирующее между индивидуальным и коллективным, и основывающееся на стремлении к взаимности и на обмене» [Блэ, 2018: 21].

Социологом П. Сорокиным в ХХ в. была выдвинута гипотеза о том, что «доминирующим типом возникающего общества и культуры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип, который мы обозначим как интегральный. Он должен включать в себя большинство позитивных ценностей и быть свободным от серьезных дефектов каждого типа» [Сорокин, 1997:115]. Современный американский философ К. Уилбер также постулирует наступление интегральной стадии развития, в которой происходит симбиоз противоположностей [Уилбер, 2017]. В результате частная и государственная формы собственности, социальная справедливость и экономическая свобода, индивидуальное стремление к успеху и коллективное творческое развитие, демократический порядок открытого доступа и управленческая иерархия станут дополнять друг друга, гармонизируя общество в целом (табл.).

Таблица. Сравнение нового солидаризма с социализмом и либерализмом

| Идеология | Новый солидаризм | Социализм | Либерализм |

| Экономическая модель | Синтез раздатка и рынка на основе всех форм собственности | Плановый раздаток на базе государственной собственности | Свободный рынок на базе частной собственности |

| Роль государства | Целевое социальное государство | Тотальное господство государства | Минимальная роль государства – «ночной сторож» |

| Политическая модель | Порядок открытого доступа с инклюзивными институтами | Авторитаризмна основе порядка ограниченного доступа | Демократия в порядке ограниченного доступа |

| Концептуальная основа | Субъектность в рамках общественного консенсуса | Организованный служебный коллективизм | Индивидуализм |

| Мо тивация | Стремление к успеху и творческое развитие личности в контексте добровольного общественного служения | Обязательное общественное служение | Личный финансовый и творческий успех |

| Власть и общество | Равноправный диалог власти и гражданского общества | Огосударствленное общество как базис государственного аппарата | Гражданское общество как противовес власти |

| Обратная связь | Гражданская жалоба между конкурентными выборами, включающая общественные протесты | Институт административных жалоб | Выборы, гражданские протесты |

| Целевой ориентир | Свободное общество равных возможностей для всех граждан | Общество равных возможностей получения социальных благ | Свободное общество с рыночными контрастами и неравенствами |

По мнению Т. Пикетти, борьба за равенство и образование, а не сакрализация собственности привела к экономическому прогрессу. Как он полагает, опираясь на уроки мировой истории, можно представить себе «социализм участия» (партисипативный социализм) в XXI в. – новый эгалитарный горизонт с универсальной целью, новую идеологию равенства через социальную собственность, образование и обмен знаниями и властью [Пикетти, 2021]. В этой связи широкое обсуждение вызвала идея безусловного базового дохода [Ореховский, 2020: 36–40], которая еще не нашла практической реализации, но ведет к новому институциональному формату общества. Ведь пока молодежь обретает свою профессиональную специализацию, ей нужна поддержка общества в виде гарантированного дохода.

Таким образом, солидаризм в новом формате – это основанный на балансе индивидуальных и общих интересов принцип построения социальной системы, в которой ее граждане обладают реальной субъектностью, равными возможностями, правом на выборы и гражданские протесты в рамках сильного социального государства. Теоретическими концептами, раскрывающими различные стороны такого образа будущего, служат «социальный порядок открытого доступа», «инклюзивные институты», «социализм участия», «экономика общего блага» и «интегральное общество». Они обосновывают, что одновременное использование институтов раздатка и рынка в контексте социального государства и солидарного общества становится необходимым условием гармоничного развития и экономического роста. Социально-экономический курс на основе модели контрактного раздатка, базирующегося на идеологии нового солидаризма, станет эффективным двигателем преодоления системного кризиса в России, вызванного моделью квазирынка, с одной стороны, а с другой, создаст условия для возрождения справедливости как равных шансов в реализации своих способностей для всех социальных групп.

Библиография

- 1. Аджимоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные: Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: ACT, 2015.

- 2. Бессонова О.Э. Рынок и раздаток в российской матрице: от конфронтации к интеграции. М.: РОССПЭН, 2015.

- 3. Блэ М.К. Солидарность // Социологические исследования. 2018. № 8. С. 12–21. DOI: 10.31857/S013216250000757-5.

- 4. Гинс Г.К. На путях к государству будущего: от либерализма к солидаризму. Харбин, 1930.

- 5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.

- 6. Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М.: Самообразование, 2007.

- 7. Латов Ю. Развитие экономической теории как отражение конкуренции этатистской и либеральной идеологий // Экономическая теория: триумф или кризис? XVII Ежегодная междунар. конф. из цикла «Леонтьевские чтения» / Под ред. А.П. Заостровцева. СПб.: АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2018. С. 132–148.

- 8. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: РОССПЭН, 2015.

- 9. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Ин-т Гайдара, 2011.

- 10. Окара А.Н. Социальная солидарность как основа нового «миростроительного проекта» // Идеология и философия солидаризма. Мат. науч. семинара. Вып. № 9. М.: Научный эксперт, 2010. С. 7–41.

- 11. Ореховский П.А. Социализм и левая утопия в XXI веке (К. Крауч, Т. Пикетти, Н. Срничек, А. Уильямс и др.). Науч. доклад. Препринт. М.: ИЭ РАН, 2020.

- 12. Пикетти Т. Капитал и идеология: глобальный взгляд на режимы неравенства // Социологические исследования. 2021. № 8. С. 140–153. DOI: 10.31857/S013216250015273-3

- 13. Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. М.: Алетейя, 2002.

- 14. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.

- 15. Тироль Ж. Экономика для общего блага. М.: Ин-т Гайдара, 2020.

- 16. Уилбер К. Теория всего: Интегральный подход к бизнесу, политике, науке и духовности. М.: Постум, 2017.

- 17. Хедлунд С.П. Невидимые руки, опыт России и общественная наука: Способы объяснения системного провала. М.: ВШЭ, 2015.

- 18. Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М.: Новое издательство, 2009.

- 19. Цедилин Л.И. [Рец.:] Рыночная экономика vs Капитализм // Вопросы экономики. 2021. № 11. С. 139–150. DOI: 10.32609/0042-8736-2021-11-139-150.

- 20. Щупленков О.В., Щупленков Н.О. Идеи солидаризма в концепции построения гражданского общества в России // Социодинамика. 2013. № 8. С. 72–137. DOI: 10.7256/2306-0158.2013.8.8750.

- 21. Яковлев А.А. Куда идет глобальный капитализм? // Мир России. 2021. Т. 30. № 3. С. 29–50. DOI: 10.17323/1811-038X-2021-30-3-29-50.