- Код статьи

- S013216250017014-8-1

- DOI

- 10.31857/S013216250017014-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 63-75

- Аннотация

Рассматриваются особенности адаптации трудовых мигрантов из государств Средней Азии на российском рынке труда до пандемии сквозь призму концепции достойного труда. Основное внимание уделено их возможностям найти работу в России, видам экономической активности и занятиям, адекватности заработка и достойной продолжительности рабочего времени, продуктивной занятости, равным возможностям и условиям занятости женщин. Различия в видах экономической активности выходцев из Киргизии, с одной стороны, и мигрантов из Таджикистана и Узбекистана – с другой, объясняются не только разницей в их демографическом составе, правовом статусе мигрантов из разных государств, но и спецификой структур занятости, экономической средой стран-доноров. Среднеазиатские мигранты находятся в худшем положении на рынке труда, чем российские работники или трудовые мигранты из других государств СНГ, Украины и Грузии из-за низкой квалификации и недостатка переносимых навыков. Восходящая мобильность на российском рынке труда позволяет части из них добиться лучших условий и/или оплаты труда, занять лучшие рабочие места. Однако «стеклянный потолок», отделяющий среднеазиатских мигрантов от рабочих мест высокой квалификации имеет место. Восходящая мобильность характеризует преимущественно тех из них, которые заняты физическим трудом и занимают наихудшие социально-профессиональные позиции. Эмпирической базой исследования стал социологический опрос 8033 трудовых мигрантов из стран СНГ, Украины и Грузии в 2017 г. в 19 регионах России, включая 4799 среднеазиатских трудовых мигрантов.

- Ключевые слова

- трудовые мигранты, рынок труда, адаптация, достойный труд, виды экономической деятельности, занятия, оплата труда, трудовая мобильность, Средняя Азия

- Дата публикации

- 27.01.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 312

Мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии на протяжении многих лет составляют основной контингент трудовых мигрантов в России. Пандемия, сопровождавшаяся прекращением транспортного сообщения с посылающими странами, еще более укрепила их доминирующее положение на рынке труда: в отличие от граждан Украины, Молдовы и Белоруссии, имевших возможность покинуть Россию путем пересечения российско-украинской и российско-белорусской сухопутных государственных границ, выходцы из Средней Азии такой возможности были лишены. Как следствие, три четверти трудовых мигрантов в России сегодня – граждане среднеазиатских государств [Мкртчян, Флоринская, 2021: 18].

Перспективы возвращения на российский рынок труда граждан восточноевропейских государств постсоветского пространства туманны, и кардинальные изменения на мигрантском рынке труда актуализировали застарелые проблемы. Во-первых, резко изменяется профессионально-квалификационный состав мигрантов: граждане Украины и Белоруссии, в меньшей мере Молдовы, по своей подготовке соответствовали квалификационному уровню российских работников. Во-вторых, отношение россиян к выходцам из Средней Азии существенно хуже, чем к гражданам Белоруссии, Украины и Молдовы1. В-третьих, среднеазиатские мигранты сталкиваются с большими сложностями адаптации и интеграции в локальных российских социумах, чем выходцы из других постсоветских государств.

При всех различиях в подходах к политике интеграции (адаптации, ассимиляции, аккультурации, абсорбции в синонимическом ряду) признается, что рынок труда – ключевая сфера интеграции, жизненно важная как для самих мигрантов, так и для принимающего общества [Ward et al., 2001; Entzinger, Biezeveld, 2003; Esser, 2004; Penninx, 2019; OECD, 2018: 57]. М. Гордон рассматривал экономический прогресс мигрантов как "краеугольный камень арки ассимиляции" [Gordon, 1964: 81]. Миграционный кризис в России во время пандемии, заключающийся в избытке мигрантского труда во время ее первой волны и острой нехватке рабочих рук во время последующих волн, стал своеобразным стресс-тестом, позволяющим проследить, как мигранты адаптируются на российском рынке труда при относительной устойчивости этого рынка и в форс-мажорных обстоятельствах.

Предметом настоящей статьи является поиск ответов на вопросы: как протекала адаптация среднеазиатских мигрантов на рынке труда до пандемии (доступ к рынку труда, предпочтения в видах экономической деятельности, востребованность навыков и квалификации, интенсивность и оплата труда, трудовая мобильность). В дальнейшем предстоит проанализировать адаптацию среднеазиатских мигрантов во время пандемии.

Методология исследования. Исследование базируется на социологическом опросе граждан стран СНГ, Украины и Грузии, проведенном Центром этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ) для нужд НИУ «Высшая школа экономики» в 19 регионах России (PAPI, март-апрель 2017). Опрошено 8033 респондента, присутствующих на российском рынке труда2, в том числе 4799 среднеазиатских трудовых мигранта (1108 человек из Киргизии, 1441 – из Таджикистана и 2250 – из Узбекистана)3.

3. Граждане Туркмении и Казахстана практически незаметны на российском рынке труда: на долю этих стран приходится лишь 3,6% всех мигрантов из бывших союзных республик, прибывших в Россию с целью работы (2020 г.).

В опросе квотировалась численность респондентов по наиболее значимым для данного региона государствам гражданства мигрантов. Несмотря на отсутствие знаний о ключевых параметрах генеральной совокупности, правомерно предполагать отсутствие смещений выборки по полу, возрасту, этническому составу мигрантов. Основанием для оценки возможных смещений являются данные миграционной службы (ФМС России, ГУВМ МВД России) о возрастно-половом составе мигрантов в разрезе стран гражданства, включая неопубликованные, национальная статистика по странам происхождения мигрантов. Возможно смещение по доле русофонов и образованию (Таджикистан, Узбекистан). В опросе, проводившихся на русском языке, вероятен недоучет низкоквалифицированных респондентов, плохо владеющих русским языком4.

Положение трудовых мигрантов из государств Средней Азии, рассматриваемое через призму концепции и с помощью индикаторов достойного труда5, сравнивается с положением трудовых мигрантов из других государств стран СНГ, Украины и Грузии (СНГ/УГ), а также российских работников.

Включение в рынок труда: занятость, безработица. Все трудовые мигранты основной целью своего пребывания в России ставят работу, которая может сопрягаться и с иными жизненными планами. У среднеазиатских мигрантов нацеленность на работу проявляется наиболее явственно: из впервые вставших на миграционный учет в 2019 г. и указавших целью своего пребывания работу среднеазиатских мигрантов было 78,6%, тогда как выходцев из других стран СНГ, Украины и Грузии (СНГ/УГ) – 39,5 %.

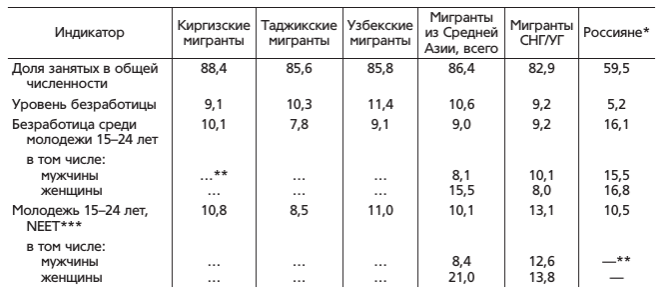

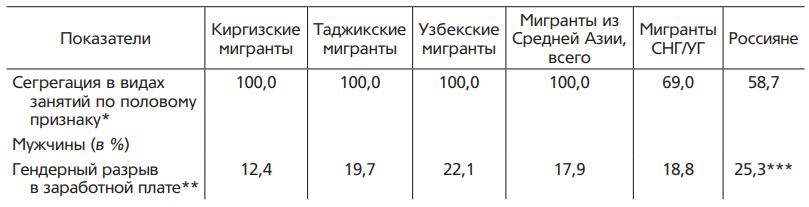

Как следствие, доля экономически активных среднеазиатских мигрантов выше, чем мигрантов из других стран и тем более чем россиян (табл. 1). Отчасти это и результат различий в возрастной структуре мигрантов и россиян. (Возрастно-половой состав разных мигрантских контингентов имеет значение. Самые молодые трудовые мигранты – из Киргизии, наиболее возрастные – из Узбекистана. Соотношение мужчин и женщин различается в миграционных потоках: доля женщин на рынке труда наиболее высока среди мигрантов из Киргизии – 31,9%, из Таджикистана – 15,5% и Узбекистана – 19,6%6).

Таблица 1

Возможности найти работу: индикаторы достойного труда мигрантов и россиян

Примечания. *Здесь и далее в табл. 2–5 см.: Индикаторы достойного труда за 2017 г. [Индикаторы…, 2021]. **… – немногочисленные группы, – нет данных. *** Удельный вес молодежи, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков в возрасте 15–24 лет (Not in Employment, Education or Training).

Безработица среди среднеазиатских мигрантов несколько выше, чем среди более квалифицированных мигрантов из других стран СНГ, Украины и Грузии7 и существенно выше, чем среди россиян (последнее типично для всех принимающих стран [OECD, 2018: 59]). Иная картина складывается, если обратимся к параметрам безработицы среди молодежи – наиболее уязвимой возрастной группы, большинство представителей которой впервые выходят на рынок труда. Безработица среди молодых мигрантов существенно ниже, чем среди россиян. При этом безработица женщин-мигрантов из Средней Азии в 1,9 раза выше, чем среди мужчин (табл. 1). Одно из объяснений: женщины имеют более высокий уровень образования, чем их коллеги-мужчины, что снижает вероятность того, что они будут работать по низкоквалифицированным профессиям [OECD, 2020]. В российском случае это так: уровень образования среднеазиатских женщин в данной возрастной группе существенно выше, чем среди их сверстников мужчин: доля имеющих высшее и неполное высшее образование, соответственно, 9,6% и 5,6%. (Среднеазиатские женщины-работницы вообще более образованы, чем мужчины – если 18,0% из них имели высшее и неполное высшее образование, то среди мужчин-мигрантов – 10,6 %8). Важнее другое: подавляющая часть женщин-мигрантов, относимых к NEET, обременены семейными обязанностями. Только 13,4% из них никогда не были в браке и не состоят в отношениях, остальные – состоящие в браке, имеющие партнера, разведенные и вдовые, как правило – с детьми. (Тогда как среди работающих женщин 62,6% никогда не были в браке и не имеют партнера).

8. Хотя в Таджикистане и Узбекистане, в отличие от Киргизии, доля женщин с высшим образованием существенно ниже, чем среди мужчин [Ajwad et al., 2014:39; Уровень образования…, 2020; Образование и наука…, 2018: 17].

Более примечательно, что безработица среди среднеазиатских молодых мужчин-мигрантов меньше, чем у их сверстников из других стран СНГ/УГ, и почти вдвое ниже, чем среди российской молодежи (табл. 1). В отличие от молодых россиян и, отчасти, от мигрантов из других стран, они не имеют «подушки безопасности», позволяющей тратить время и усилия на поиски подходящей работы. Имеет значение и то, что более образованная российская молодежь требовательней к характеру и оплате труда и не склонна соглашаться на вакансии, которые занимают молодые мигранты. (Среднее время поиска работы россиян в возрасте 15–19 лет составляет 4,0 месяца, в возрасте 20–24 лет – 5,7 месяцев [Труд и занятость…, 2019: 47]). С одной стороны, быстрое включение в рынок труда, сопровождающееся занятием не слишком привлекательных вакансий, чревато недоиспользованием человеческого капитала, навыков и квалификации мигрантов. С другой стороны, эти издержки лучше зафиксировать как можно раньше, чтобы иметь стартовые позиции, позволяющие адаптироваться, оглядеться в поисках лучших рабочих мест9.

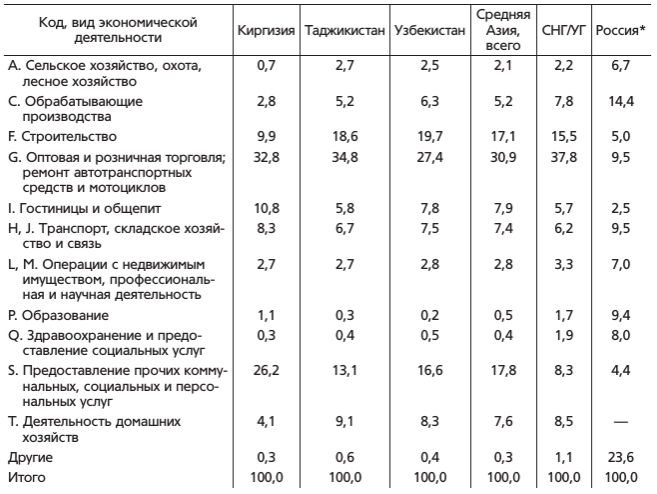

Виды экономической активности и занятия. Виды экономической деятельности среднеазиатских мигрантов не сильно отличаются от тех, в которых заняты мигранты из других стран пост-СССР (за исключением занятости в торговле и услугах). Тогда как различия с россиянами существенны: мигранты реже представлены в видах деятельности, предъявляющих повышенные требования к качеству рабочей силы и невысоким спросом на неквалифицированных работников. Они сконцентрированы в видах экономической деятельности, где распространен физический труд, а условия труда хуже, чем в других сферах и не слишком привлекательны для российских граждан: в торговле, строительстве, предоставлении услуг, деятельности домашних хозяйств (табл. 2).

Таблица 2

Распределение трудовых мигрантов и россиян по видам экономической деятельности (ответившие, %)

Примечание. *2016. Без деятельности домашних хозяйств [Труд и занятость…, 2017: 68].

Работники из стран СНГ/УГ массово присутствуют в тех же видах экономической деятельности, в которых концентрируются и среднеазиатские мигранты. Но они занимают лучшие рабочие места: за исключением сельского хозяйства и занятости в домашних хозяйствах, во всех видах экономической активности доля неквалифицированных рабочих среди мигрантов из Средней Азии в несколько раз выше, чем среди мигрантов из других стран. Среди среднеазиатских работников, занятых в коммунальных, персональных и социальных услугах, неквалифицированные работники составляли 75,5%, тогда как среди занятых там же граждан других государств – лишь 27,1%. Аналогичная ситуация в области операций с недвижимым имуществом, профессиональной и научной деятельности – соответственно 61,9 и 13,2%, в образовании – 72,4 и 22,0%.

Виды экономической активности выходцев из Киргизии, с одной стороны, и мигрантов из Таджикистана и Узбекистана – с другой, различаются. Мигранты из Киргизии намного реже работают в строительстве и существенно больше представлены в коммунальном хозяйстве, социальных и персональных услугах, гостиничном и ресторанном бизнесе, на транспорте.

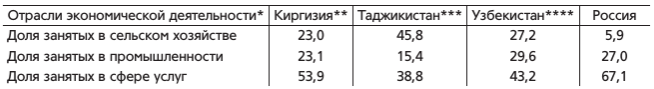

Дифференциация видов экономической деятельности – следствие ряда факторов. Во-первых, граждане Киргизии, как государства-члена ЕАЭС, пользуются преференциями на российском рынке труда, не нуждаясь в т.н. патентах. Во-вторых, лучшее владение русским языком упрощает им доступ к сферам занятости, в которых работник больше контактирует с принимающим населением. В-третьих, киргизская миграция имеет выраженное «женское лицо», что способствует более высокой занятости выходцев из этой страны в сфере услуг и меньшей – в строительстве, где преобладает мужской труд. В-четвертых, играет роль структура занятости в стране-доноре и, в общем плане, экономическая среда в стране происхождения. Даже если мигранты не имеют опыта работы на родине, они имеют знания и навыки, сформированные повседневностью и в первую очередь – семьей и окружением. Но виды, отрасли экономической деятельности в посылающих странах и в России значимо различаются (табл. 3). Более развитая сфера услуг в Киргизии по сравнению с Таджикистаном и Узбекистаном – важный фактор ориентации выходцев из Киргизии на занятость в этой сфере в России.

Таблица 3

Занятость по отраслям экономической деятельности в посылающих странах и России

Примечания. *Методологию расчета показателя cм.: [Индикаторы достойного труда, 2021]. **2017 г. [ Численность занятого населения…, 2021]. ***2016 г. [Положение на рынке труда…, 2018: 33]. ****2017 г. [Показатели занятости..., 2018].

При этом этническая принадлежность мигрантов не имеет значения, важна страна их происхождения. Среди респондентов из Киргизии и Таджикистана относительно высок удельный вес этнических узбеков: 12,7 % и 12,0% соответственно. (По данным переписи 2009 г. доля узбеков в Киргизии составляла 14,3%, в Таджикистане, по данным переписи 2010 г. – 12,3%). Но виды экономической деятельности в России узбеков, прибывших из разных среднеазиатских государств, разнятся: если среди узбеков, приехавших из Узбекистана, в коммунальных, социальных и персональных услугах были заняты 18,3%, то среди прибывших из Таджикистана – 21,0%, а из Киргизии – 34,6%. Доля занятых в строительстве среди приехавших из Киргизии узбеков втрое ниже, чем среди прибывших из Узбекистана и Таджикистана.

Занятия среднеазиатских мигрантов не отличаются разнообразием. В профессионально-должностных группах, требующих высокой квалификации (группы 1–3 по ISCO-0810) заняты 2,8%. Занятия подавляющего большинства требуют среднего уровня квалификации (группы 4–8 по ISCO-08, где заняты 54,6% мигрантов) и низкой квалификации (9-я группа ISCO-08, неквалифицированные рабочие – 43,5% мигрантов). Причем неквалифицированными рабочими работают 24,9 % среднеазиатских мигрантов с высшим образованием.

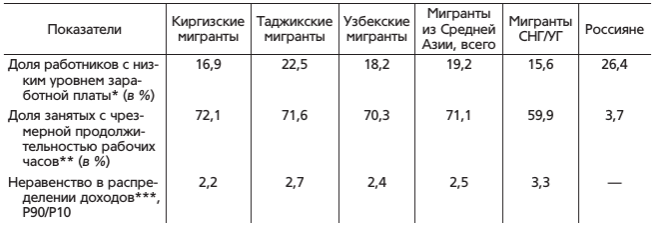

Адекватный заработок, продуктивная занятость, достойная продолжительность рабочего времени. Индикаторы адекватного заработка и достойной продолжительности рабочего времени трудовых мигрантов из Средней Азии дают общее представление об условиях и оплате их труда (табл. 4).

Таблица 4

Адекватный заработок и достойная продолжительность рабочего времени: индикаторы достойного труда мигрантов и россиян

Примечания. *Для мигрантов: ниже 2/3 медианы почасового заработка всех работающих по найму трудовых мигрантов. Для россиян: ниже 2/3 медианы почасового заработка работающих по найму российских работников. ** Более 48 часов в неделю. *** Соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% респондентов с самыми высокими доходами и 10% с самыми низкими доходами (коэффициент фондов).

Удельный вес работников с низкой оплатой труда среди среднеазиатских работников выше, чем среди мигрантов из других государств, что обусловлено более высокими зарплатами последних при сходной структуре занятости по видам экономической активности11.

Оплата труда среднеазиатских мигрантов соразмерна зарплатам россиян: медианная зарплата последних в апреле 2017 г., во время обследования, составляла 24,7 тыс. руб.12, по другим данным – 28,3 тыс. руб.13, тогда как мигрантов – 27,0 тыс. руб.14. Из чего следует, что при столь высокой доле российских работников с низкой оплатой труда многие из них зарабатывают меньше мигрантов.

13. Половина россиян получает зарплату меньше 34,3 тыс. рублей //BBC. 18 июля 2019. URL: >>>> russian › news-49035135 (дата обращения: 05.03.2021).

14. Мигранты, отвечая на вопрос об оплате, говорили о своих заработках без учета налога, тогда как данные о заработной плате российских работников включают налоги.

В то же время интенсивность труда среднеазиатских мигрантов намного выше, чем работников из других государств, и тем более россиян: с чрезмерной продолжительностью рабочей недели сталкиваются 71,1% выходцев из Средней Азии, а продолжительность их рабочей недели составляет 60 часов (медиана). Как следствие, медианная почасовая оплата среднеазиатских мигрантов (104 руб.) на треть меньше аналогичного показателя российских –158 руб.15 [Медианная зарплата…, 2019].

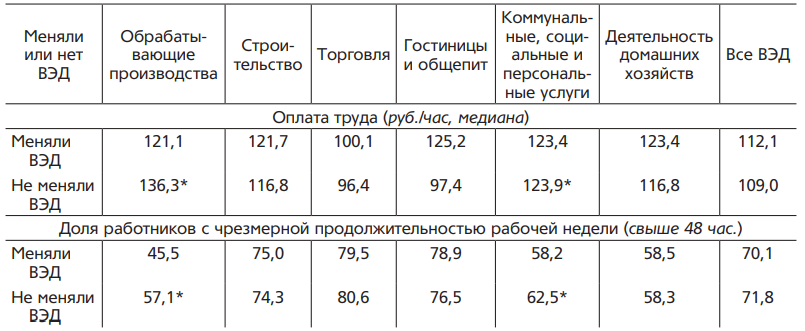

Виды экономической деятельности различаются оплатой и условиями труда (рис. 1). Наиболее привлекательны для мигрантов образование и обрабатывающие производства, в меньшей мере – занятость в домашних хозяйствах с их относительно высокой зарплатой и более приемлемыми условиями труда. Однако эти сферы предъявляют более высокие требования к трудовой культуре и квалификации работников и не являются массовыми для среднеазиатских мигрантов. Для ориентированных на заработок независимо от условий труда выходом может быть работа в строительстве, на транспорте, в складском хозяйстве; это типично «мужские» рабочие места, требующие значительных физических нагрузок. На другом полюсе – работа в здравоохранении, устраивающая многих мигранток, особенно семейных, для которых важна не только оплата, но и продолжительность рабочего времени, нормированный рабочий день. Хуже всего ситуация в нишах женской занятости: торговле, персональных и социальных услугах, гостиничном и ресторанном бизнесе, где интенсивный труд не компенсируется его оплатой. (В торговле, например, медианная продолжительность рабочей недели максимальна и составляет 63 часа в неделю).

Рис. Оплата труда и чрезмерная продолжительность рабочего времени по видам экономической деятельности мигрантов

Рис. Оплата труда и чрезмерная продолжительность рабочего времени по видам экономической деятельности мигрантов

При этом гендерный разрыв в оплате труда среднеазиатских мигрантов относительно невелик и существенно ниже, чем среди россиян (табл. 5). Во многом это следствие того, что и женщины, и мужчины, прибывшие из Средней Азии, занимают рабочие места, не требующие квалификации.

Таблица 5

Равные возможности и условия в занятости: индикаторы достойного труда мигрантов и россиян

Примечания. *Доля мужчин, занятых в подгруппах 11, 12, 13, 14 по ISCO-08 (руководители разных категорий). ** Средняя почасовая заработная плата мужчин – средняя почасовая заработная плата женщин/средняя почасовая заработная плата мужчин х 100%. ***Без объектов малого предпринимательства.

Одновременно среднеазиатские женщины-работницы сталкиваются со «стеклянным потолком», гендерным неравенством в доступе к руководящим постам. Хотя они образованы лучше мужчин, им сложно преодолеть стереотипы посылающих обществ, особенно в малом бизнесе16, где отсутствует многоступенчатая иерархия и руководитель постоянно контактирует с работниками.

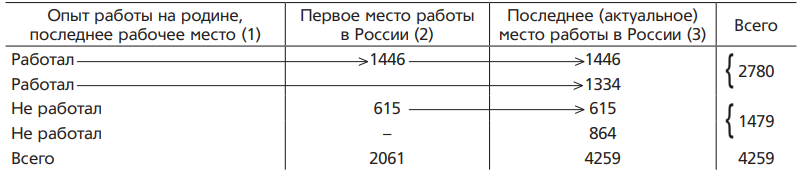

Трудовая мобильность. Трудовая мобильность мигранта, если она улучшает условия и оплату труда, повышает социально-профессиональный статус, – и предпосылка, и результат его адаптации к рынку труда. Такая мобильность может быть измерена не для всех контингентов мигрантов: часть из них не имели опыта работы на родине и не меняли место работы в России. Их рабочее место на момент опроса – первое и единственное в их жизни (20,3% – табл. 6).

Таблица 6

Численность разных контингентов среднеазиатских мигрантов, в зависимости от наличия опыта работы на Родине и смены места работы в России (ответившие, чел.)

Для остальных контингентов мигрантов принадлежность к социально-статусной позиции в России на момент опроса сравнивается с аналогичной позицией на предшествующей работе: работа на родине – работа на первом месте в России (трек 1-2); работа на первом месте в России – работа на момент опроса (трек 2-3); работа на родине – работа на момент опроса (трек 1-3 для не менявших работу в России). Для мигрантов, имевших опыт работы на родине и менявших место работы в России (34,0% респондентов), возможно измерение вертикальной мобильности на первых двух треках.

Измерение вертикальной мобильности возможно двумя путями: а) сравнение качества рабочего места в России на момент опроса с последним рабочим местом на родине (для имевших опыт работы на родине) и б) сравнение качества рабочего места в России на момент опроса с первым рабочим местом в России (для менявших работу в России).

Первый подход фиксирует нисходящую мобильность мигрантов, подчиняющуюся известной U-образной закономерности, характеризующей резкое падение статуса в принимающей стране и его последующее восстановление спустя время17. Трудовая мобильность мигрантов на треках 1-2-3 и 1-3 имеет преимущественно нисходящий характер: численность мигрантов с нисходящей мобильностью в 2,1 раза превышает численность работников с восходящей мобильностью18.

18. Использовалась EGP-классификация (Erikson–Goldthorpe–Portocarero), дающая представление об иерархической структуре рабочих мест на основе упорядоченной шкалы статуса рабочих мест по следующим характеристикам: характер труда (интеллектуальный, физический, сельскохозяйственный), требуемые годы образования, количество подчиненных, самозанятость или наемный труд [Erikson, Goldthorpe 1992: 38–39]. Классификация EGP позволяет оценить вертикальную мобильность работников путем фиксации переходов между выделяемыми группами (классами, в терминологии авторов) на треках 1-2, 2-3 и 1-3.

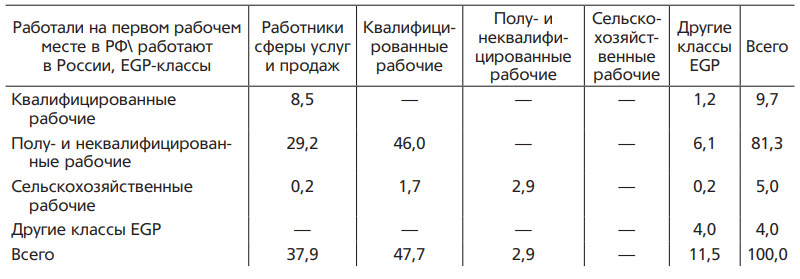

Особого внимания заслуживает второй подход, делающий акцент на трудовой мобильности мигрантов уже в России (трек 2-3), независимо от наличия или отсутствия опыта работы на родине и оценивающий их адаптацию к специфике российского рынка труда. Смена места работы в России позволяет значимой их части улучшить свое положение на рынке труда: 28,0% мигрантов перешли в более статусные социально-профессиональные категории, 52,2% остались в своем EGP классе и нисходящая мобильность характерна для 19,8%. При этом среднеазиатские трудовые мигранты выглядят более успешными, чем мигранты из других стран, среди которых восходящая мобильность практически равна нисходящей.

Однако восходящая мобильность среди менявших работу в России более типична для среднеазиатских мигрантов, занятых физическим трудом и занимавших в начале трудовой деятельности в России наихудшие социально-профессиональные позиции (табл. 7).

Таблица 7

Фрагмент матрицы мобильности между EGP-классами среднеазиатских мигрантов, % от численности мигрантов из Средней Азии с восходящей трудовой мобильностью (N=578, ответившие, %)

Восходящая мобильность мигрантов из других государств также характерна преимущественно для первоначально работавших в России рабочими. Однако переходы на более высокие социально-профессиональные позиции в других классах EGP среди мигрантов СНГ/УГ составляют не 4,0%, как у среднеазиатских (табл. 8), а 18,9%.

Восходящая мобильность среднеазиатских мигрантов сопровождается более высокой оплатой труда: почасовая оплата (медиана) у таких работников выше, чем у других мигрантов на 7,2% при равной продолжительности рабочей недели. Достаточно редко восходящая мобильность у них имела место без смены вида экономической деятельности (34,3%). Максимальная доля перешедших на лучшие рабочие места и не менявших отрасли среди занятых в торговле (57,7%) и, с большим отставанием, в строительстве (39,7%).

Менявшие вид экономической деятельности (ВЭД) более успешны, чем работники, не менявшие отрасли: как правило, они больше зарабатывают и/или менее интенсивно работают (табл. 8).

Таблица 8

Оплата и продолжительность рабочей недели менявших и не менявших ВЭД работников с восходящей мобильностью

Примечание. *немногочисленные группы.

В массе своей среднеазиатские трудовые мигранты не конкуренты гражданам других стран в силу низкой квалификации и недостатка переносимых навыков. Но наиболее активные, начинавшие трудиться в России в качестве рабочих, повышают свой социально-профессиональный статус, добиваясь некоторого улучшения условий и оплаты труда. Однако и в этом случае им приходится работать больше, чем выходцам из других государств (на 5 часов), а получать на 20,0% меньше коллег с восходящей мобильностью из других стран.

Заключение. Труд подавляющего большинства среднеазиатских мигрантов не соответствует идеологии достойного труда (это верно, впрочем, и для части российских работников). Можно утверждать, что в ближайшем будущем понятия «трудовая миграция» и «среднеазиатская трудовая миграция» станут синонимами. И дело не только в масштабах присутствия трудовых мигрантов из Средней Азии, не в том, что на российском рынке труда у них сегодня, по существу, нет конкурентов, и не в неопределенности постпандемического будущего, но и в том, что еще в преддверии пандемии среднеазиатские мигранты продемонстрировали способность адаптироваться к российскому рынку, существенно отличному от рынка труда страны происхождения. Мобильность на российском рынке труда позволяет многим из них добиться лучших условий и/или оплаты труда, занять лучшие рабочие места (чаще всего не меняя вида экономической активности, хотя наиболее успешны – решившиеся сменить отрасль). Не без потерь: уступая гражданам других государств СНГ, Украины и Грузии в квалификации и наличии переносимых навыков, они вынуждены больше работать, а получать за работу меньше выходцев из других государств. Не без сложностей: «стеклянный потолок», отделяющий их от рабочих мест высокой квалификации, остается проблемой. Восходящая мобильность – преимущественно удел среднеазиатских мигрантов, занятых физическим трудом и занимавших наихудшие социально-профессиональные позиции. И чем ближе «стеклянный потолок», тем он заметней: если среди неквалифицированных рабочих разрыв в зарплате среднеазиатских мигрантов и граждан других стран составляет 6,2% в пользу последних, то среди операторов машин и установок – 7,5%, а среди квалифицированных рабочих – 21,8%.

Квалификация и навыки среднеазиатских мигрантов, в массе своей невелики. Но в Россию приезжают наиболее активные и наиболее образованные из находящихся на рынках труда посылающих стран. Планирующие выехать из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, как правило, имеют более развитые когнитивные и некогнитивные умения по сравнению с теми, кто не имеет никаких планов мигрировать. А мигранты, которые вернулись после работы за границей, имеют значительно более развитые когнитивные и некогнитивные умения, чем лица, не выезжавшие за границу [Ajwad et al, 2014a: 32–33; 2014b: 21; 2014с: 28].

Ставя знак равенства между трудовой миграцией и среднеазиатской миграцией, признавая, что трудовые мигранты из Средней Азии – это всерьез и надолго, следует внимательнее посмотреть на их адаптацию к российскому рынку труда во время его кардинальных трансформаций в разгар пандемии, попытаться предсказать их поведение в постковидные времена.

Библиография

- 1. Аронсон Э. Теория когнитивного диссонанса: прогресс и проблемы // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. М.: Изд-во Моск. у-та, 1984. С. 111–127. [Aronson E. (1984) The Theory of Cognitive Dissonance: Progress and Problems. In: Andreeva G.M., Bogomolova N.N., Petrovskaya L.A. (eds) Modern Foreign Social Psychology: Texts. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta: 111–127. (In Russ.)]

- 2. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М.: Наука, 1986. [Batygin G.S. (1986) Substantiation of the Scientific Conclusion in Applied Sociology. Moscow: Nauka. (In Russ.)]

- 3. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.: Ювента, 1999. [Festinger L. (1999) Theory of Cognitive Dissonance. St. Petersburg: Yuventa. (In Russ.)]

- 4. Хаускнехт Д., Свини Д.С., Сутар Д.Н., Джонсон Л.У. Как измерить когнитивный диссонанс, или Что происходит после принятия решения о покупке // Реклама: теория и практика. 2006. № 2. С. 118–129. [Haussknecht D., Svinyi D.S., Star D.N., Johnson L.U. (2006) How to Measure Cognitive Dissonance, or What Happens after Making a Purchase Decision. Reklama: teorya i praktica [Advertising: Theory and Practice]. No. 2: 118–129. (In Russ.)]

- 5. Штейнберг И.Е. «Спираль молчания» или когнитивный диссонанс: формирование электоральных установок сельских жителей // Социологический журнал. 1997. № 4. C. 64–70. [Steinberg I.E. (1997) “Spiral of Silence” or Cognitive Dissonance: Formation of Electoral Attitudes of Rural Residents. Sotsiologicheskiy zhurnal [Sociological Journal]. No. 4: 64–70. (In Russ.)]

- 6. Bell G.D. (1967) The Automobile Buyer after the Purchase. Journal of Marketing. Vol. 31. No. 3: 12–16. DOI: 10.1177/002224296703100304.

- 7. Chow P. (2001) The Psychometric Properties of the Cognitive Dissonance Test. Education. Vol. 122. No. 1: 45–49.

- 8. Cohen A.R., Brehm J.W., Fleming W.H. (1958) Attitude Change and Justification for Compliance. The Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol. 56. No. 2: 276–278. DOI: 10.1037/h0047070.

- 9. Cohen J. (1988) Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

- 10. Cooper J. (2012) Cognitive Dissonance Theory. In: Van Lange P.A.M., Kruglanski A.W., Higgins E.T. (eds) Handbook of Theories of Social Psychology. Vol. 1. London: Sage: 377–397.

- 11. Elkin R.A., Leippe M.R. (1986) Physiological Arousal, Dissonance, and Attitude Change: Evidence for a Dissonance-arousal Link and a “Don't Remind Me” Effect. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 51. No. 1: 55–65. DOI: 10.1037/0022-3514.51.1.55.

- 12. Elliot A.J., Devine P.G. (1994) On the Motivational Nature of Cognitive Dissonance: Dissonance as Psychological Discomfort. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 67. No. 3: 382–394. DOI: 10.1037/0022-3514.67.3.382.

- 13. Festinger L., Carlsmith J.M. (1959) Cognitive Consequences of Forced Compliance. The Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol. 58. No. 2: 203–211. DOI: 10.1037/h0041593.

- 14. Gecas V. (1982) The Self-concept. Annual Review of Sociology. Vol. 8. No. 1: 1–33. DOI: 10.1146/annurev.so.08.080182.000245.

- 15. Geschwender J.A. (1968) Explorations in the Theory of Social Movements and Revolutions. Social Forces. Vol. 47. No. 2: 127–135. DOI: DOI: 10.2307/2575142.

- 16. Greenwald A.G., Ronis D.L. (1978) Twenty Years of Cognitive Dissonance: Case Study of the Evolution of a Theory. Psychological Review. Vol. 85. No. 1: 53–57. DOI: 10.1037/0033-295X.85.1.53.

- 17. Groeber P., Lorenz J., Schweitzer F. (2014) Dissonance Minimization as a Microfoundation of Social Influence in Models of Opinion Formation. The Journal of Mathematical Sociology. Vol. 38. No. 3: 147–174. DOI: 10.1080/0022250X.2012.724486.

- 18. Halpern M.T. (1994) Effect of Smoking Characteristics on Cognitive Dissonance in Current and Former Smokers. Addictive Behaviors. 1994. Vol. 19. No. 2: 209–217. DOI: 10.1016/0306-4603(94)90044-2.

- 19. Kassarjian H.H., Cohen J.B. (1965) Cognitive Dissonance and Consumer Behavior. California Management Review. Vol. 8. No. 1: 55–64. DOI: 10.2307/3150746.

- 20. Kitayama S., Chua H.F., Tompson S., Han S. (2013) Neural Mechanisms of Dissonance: An fMRI Investigation of Choice Justification. Neuroimage. Vol. 69: 206–212. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.11.034.

- 21. Kneer J., Glock S., Rieger D. (2012) Fast and not Furious? Reduction of Cognitive Dissonance in Smokers. Social Psychology. Vol. 43. No. 2: 81–91. DOI: 10.1027/1864-9335/a000086.

- 22. Margolis M.F. (2016) Cognitive Dissonance, Elections, and Religion: How Partisanship and the Political Landscape Shape Religious Behaviors. Public Opinion Quarterly. Vol. 80. No. 3: 717–740. DOI: 10.1093/poq/nfw023.

- 23. McMaster C., Lee C. (1991) Cognitive Dissonance in Tobacco Smokers. Addictive Behaviors. Vol. 16. No. 5: 349–353. DOI: 10.1016/0306-4603(91)90028-G.

- 24. Menasco M.B., Hawkins D.I. (1978) A Field Test of the Relationship between Cognitive Dissonance and State Anxiety. Journal of Marketing Research. Vol. 15. No. 4: 650–655. DOI: 10.1177/002224377801500417.

- 25. Montgomery C., Barnes J.H. (1993) POSTDIS: A Short Rating Scale for Measuring Postpurchase Dissonance. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior. Vol. 6. No. 1: 204–216.

- 26. Oakes W., Chapman S., Borland R., Balmford J., Trotter L. (2004) “Bulletproof Skeptics in Life's Jungle”: Which Self-Exempting Beliefs about Smoking Most Predict Lack of Progression towards Quitting? Preventive Medicine. Vol. 39. No. 4: 776–782. DOI: 10.1016/j.ypmed.2004.03.001.

- 27. Prus R.C. (1976) Religious Recruitment and the Management of Dissonance: A Sociological Perspective. Sociological Inquiry. Vol. 46. No. 2: 127–134. DOI: 10.1111/j.1475-682X.1976.tb00757.x.

- 28. Rabin M. (1994) Cognitive Dissonance and Social Change. Journal of Economic Behavior & Organization. Vol. 23. No. 2: 177–194.

- 29. Rokeach M. (1968) A Theory of Organization and Change within Value‐attitude Systems. Journal of Social Issues. Vol. 24. No. 1: 13–33. DOI: 10.1111/j.1540-4560.1968.tb01466.x.

- 30. Schwartz D. (1971) A Theory of Revolutionary Behavior. In: Davies J.C. (ed.) When Men Revolt and Why. New York: Free Press: 109–132. DOI: 10.2307/2010111.

- 31. Steele C.M., Liu T.J. (1981) Making the Dissonant Act Unreflective of Self: Dissonance Avoidance and the Expectancy of a Value-affirming Response. Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 7. No. 3: 393–397. DOI: 10.1177/014616728173004.

- 32. Steele C.M., Liu T.J. (1983) Dissonance Processes as Self-affirmation. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 45. No. 1: 5–19. DOI: 10.1037/0022-3514.45.1.5

- 33. Sweeney J.C., Hausknecht D., Soutar G.N. (2000) Cognitive Dissonance after Purchase: A Multidimensional Scale. Psychology & Marketing. Vol. 17. No. 5: 369–385. DOI: 10.1002/(SICI)1520-6793(200005)17:53.0.CO;2-G.

- 34. Tagliacozzo R. (1979) Smokers' Self-categorization and the Reduction of Cognitive Dissonance. Addictive Behaviors. Vol. 4. No. 4: 393–399. DOI: 10.1016/0306-4603(79)90010-8.

- 35. Twigg O.C., Byrne D.G. (2015) Perceived Susceptibility to Addiction among Adolescent Smokers. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse. Vol. 24. No. 5: 235–242. DOI: 10.1080/1067828X.2013.812531.