- Код статьи

- S013216250016200-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250016200-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 11

- Страницы

- 24-36

- Аннотация

В статье анализируется публичный и приватный жизненный мир прекариата, нового формирующегося (прото)класса, в составе которого в настоящее время находится около половины экономически активного населения в России. Жизненный мир прекариата, его социальное положение как крупнейшей социальной общности российского общества рассматривается в сравнении с данными о всем экономически активном населении, а также других общностях и группах. Анализируется отношение прекариев к происходящим экономическим, социальным и политическим проблемам на макроуровне, когда человек выступает как гражданин страны, а также социальное положение работника как жителя административной территории, его заботы на этом уровне социальной организации общества. Особое внимание уделяется характеристике социально-экономического положения прекариев как работников в рамках проблем, которые волнуют их в трудовых организациях. И наконец, дается характеристика приватной жизни людей как участников непосредственных межличностных отношений и контактов. Такой подход позволяет более полно охарактеризовать жизненный мир прекариата, выявить его ориентиры, в том числе и с учетом специфики занятости в различных отраслях (сферах) экономики. Характеризуются основные черты и перспективы публичной и приватной жизни прекариев, издержки и деформационные процессы, влияющие на нормализацию их жизненного мира.

- Ключевые слова

- социология жизни, прекариат, жизненный мир, публичная жизнь, приватная жизнь, гражданин, житель, работник, микросреда

- Дата публикации

- 22.12.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 230

К постановке проблемы.

В решении такой важнейшей социально-экономической проблемы, как занятость, значительное место сегодня занимает состояние и трудоустроенность групп людей, которые заняты временной, эпизодической, сезонной работой, с сокращенным рабочим днем, с неясными условиями оплаты труда, полностью или частично лишенных социальных гарантий. Численность этих групп с конца ХХ в. стала стремительно расти и по некоторым данным в настоящее время достигает 45–55% трудоспособного населения (см.: [Тощенко, 2018]). В мировой и отечественной литературе эти группы стали называться прекариатом (от лат. – неустойчивый, нестабильный, негарантированный) (cм.: [Стэндинг, 2014; Голенкова, 2015; Тощенко, 2018; Шкаратан и др., 2015]).

Как и каким образом формировались эти группы неустойчивого, нестабильного и негарантированного труда? На наш взгляд, они возникли под влиянием двух противоречивых процессов.

С одной стороны, развивающаяся экономика требовала постоянного совершенствования технологий, нередко кардинально изменяющих производственный цикл, смысл и принципы профессиональной деятельности работника. А это в свою очередь требовало перестройки процессов комплектования и использования рабочей силы, привлечения специалистов другого профиля, другой квалификации и/или организации переобучения работников. В этих условиях работодатель часто не был заинтересован в работниках с бессрочным наймом. Объективные условия постоянно совершенствующихся технологических процессов требовали, чтобы работодатель прибегал к использованию рабочей силы с ограниченным — краткосрочным, временным — ее использованием. И это стало характерной чертой не только крупных предприятий (организаций), но и среднего и малого бизнеса.

С другой стороны, эта, пусть и объективная потребность, оборачивалась крупными социальными издержками, ущемлением прав и гарантий работников – их увольняли, снижали оплату труда, переводили на сокращенный рабочий день, не гарантировали оплату отпуска, больничных листов.

Для более обстоятельного анализа этого феномена — прекариата – социологами РГГУ были проведены всероссийские опросы: а) май – июнь 2018 г. – 1200 человек, 106 поселений, 19 административных центров РФ (для ссылки: Прекариат-2018); б) май 2019 г. – 900 человек, 22 административных центра 8 федеральных округов РФ (для ссылки: Прекариат-2019); в) сентябре – октябре 2020 г. – 900 человек, 109 поселений, 18 административных центров РФ (для ссылки: Прекариат-2020) (подробнее см.: [Прекариат: становление..., 2020; Прекарная занятость…, 2021]).

Исходя из теоретической концепции социологии жизни, в основе этих исследований лежало понятие «жизненный мир», рассмотрение которого предполагает учет трех компонентов — сознания, поведения и среды (см. подробнее: [Тощенко, 2015]). Была также учтена специфика современного этапа социально-экономического развития российского общества. Во-первых, в анализ были введены такие понятия, как публичный и приватный жизненный мир, которые отражают не всю общественную и индивидуальную жизнь во всем их многообразии, а только аспект, касающийся личностной оценки, понимания и осуществления действий в соответствии с персональным восприятием окружающего мира. Во-вторых, не менее важным для раскрытия черт и ориентиров жизненного мира прекариев оказалось его рассмотрение на различных уровнях социальной организации — всего общества, административно-территориальной общности, производственной организации и контактной межличностной среды, что позволяет анализировать сознание и поведение людей при выполнении ими соответствующих социальных ролей — как гражданина, как жителя, как работника и как участника непосредственного окружения в контексте межличностного общения.

Перед тем, как перейти к анализу, напомним критерии, по которым определяется принадлежность к прекариату: а) отсутствие трудового договора или его оформление не более чем на один год; б) несоответствие образования и квалификации выполняемой работе; в) ненормированная или неопределенная длительность рабочего дня (недели, месяца, года) с преобладанием неполной или временной занятости; г) зарплата «в конверте» (систематическая или часто практикующаяся); д) смена работы за последние три года более одного раза; е) невозможность влиять на решения в своей производственной организации. К этому можно добавить и такое социально-психологическое чувство, как неясность перспективы в жизни, неопределенность будущего [Прекариат: становление…, 2020: 82–83]. Такой подход позволяет говорить как об общих показателях прекарной занятости, так и о ее интенсивности (на основе коэффициента): эти показатели варьируются в зависимости от наличия у работника тех или иных из черт прекарного положения, что позволяет представить более гибкую картину – от легкой до глубокой степени выраженности занятости такого типа, выделяя выделять «ядро» и «периферию» прекариата (в исследовании это осуществила И.О. Шевченко, см.: [там же: 83–92]). Набор признаков может корректироваться в соответствии с теоретическими предпосылками и возможностями используемой базы данных. При включении не только характеристик условий занятости работника, но и субъективного восприятия им этих условий как добровольных или вынужденных, целесообразным представляется построение классификации работников на основании сочетания значений двух признаков: уровня неустойчивости занятости и субъективной оценки своего положения (удовлетворенность условиями труда, (не)желание сменить место работы и др.).

Рассмотрим далее, как эти черты проявляются в жизненном мире прекариев как граждан общества, жителей поселенческих структур, работников трудовой (производственной) организации и участника межличностной среды.

Гражданские позиции прекариев.

Прекарии, как и все россияне, – граждане страны. Но как, в какой степени происходит осознание этого и личное понимание роли и значимости государства в их публичной и приватной жизни?

Начнем с анализа позитивных черт в понимании происходящих в мире процессов и ориентиров на его желаемый облик. Обратим внимание на тот факт, что все социальные общности и группы, в том числе и прекарные, мало различаются в том, какой они хотят видеть Россию. Поэтому выделим суждения, которые характеризуют российское государство, понимание его реальной роли в современном мироустройстве и положения страны в геополитическом пространстве. Это чрезвычайно важно потому, что в этой оценке особенно наглядно проявляется суть патриотизма во всех его аспектах, понимание людьми причастности к знаменательным событиям, отмечающим исторический путь великой державы. Можно отметить, что многие россияне осознают потерю Россией того статуса, которым обладал Советский Союз, но не хотят мириться с этим и высказывают пожелания о возрождении былой славы страны. Многие (44,4%) хотели бы, чтобы Россия сохранила и укрепила статус великой державы. Это позволяет утверждать, что в своих гражданских ориентирах россияне всех социальных групп, в том числе и прекарных, ориентируются на сохранение высокой роли России в мировой политике и сходным образом настроены на восстановление прежних позиций страны. Такую ситуацию можно трактовать, с одной стороны, как понимание изменений роли и значения нынешнего российского государства по сравнению с Советским Союзом, но, с другой — как желание вернуть ему эту роль. Этот показатель коррелирует со сходными по смыслу данными — каждый второй (52%) ратует за обеспечение стабильности в обществе, за развитие страны без катаклизмов, войн и революций.

Далее, роль гражданина проявляется в оценке социально значимых проблем, которые являются частью его жизненного мира и волнуют с точки зрения принадлежности к определенной социальной общности и/или группе. Относительно суждений об устройстве российского общества, которые касаются лично его, на первое место вышло желание иметь государство, в котором соблюдается справедливость, обеспечиваются равные права для всех — об этом заявили каждые два человека из трех (67,5%). Такая ориентация на справедливость весьма знаменательна, так как по данным других исследований [Горшков, Шереги, 2020] и при такой или схожей постановке вопроса справедливость выходит на первый план как насущная потребность людей, залог их соответствующего отношения к происходящим изменениям в обществе, (не)желания доверять общественным институтам. Ряд исследователей, исходя из того, что это стремление к справедливости приобрело устойчивый характер, предлагают сделать его идеологическим ориентиром в жизни новой России [Левашов, 2020].

Отметим также, что при оценке гражданских позиций россиян мы старались не упустить из виду, что они включают в себя широкую гамму мнений, отражающих достаточно широкое понимание необходимости решать актуальные общественные проблемы как социального, так и культурного характера. Так, 27,8% заявили о неотложности более эффективного решения экологических проблем, 20,8% – о возвращении России к национальным традициям, 12,4% – высказались за сближение с современными развитыми странами и др. (Прекариат-2018). Иначе говоря, россияне во всех ее социальных группах с небольшими вариациями предстают людьми с осознанной гражданской позицией и широкими мировоззренческими ориентирами, что позволяет говорить об их высоком интеллектуальном уровне.

Однако это ответственное и осознанное отношение в оценке социально-экономических отношений не исключает критического отношения к реальным процессам, происходящим в обществе. Так, 21,5% россиян заявили, что страна развивается в неправильном направлении, а 30,1% – уклонились от ответа, что можно трактовать как сомнение в избранном курсе и в осуществляемых изменениях. Эта оценка у прекариев выражена гораздо жестче — о неправильном развитии страны заявили от 38,2% работников строительства до 44,9% работающих в сельском хозяйстве. Более высокая негативная оценка связана с тем, что реальное социально-экономическое положение этих групп занятых уязвимо по многим показателям, связанным в первую очередь с невозможностью и/или ограниченностью удовлетворения материальных потребностей в этих отраслях экономики.

Не менее важной чертой жизненного мира прекариев становится их дистанцирование от политической жизни, нарастание политического отчуждения. При оценке политической ситуации в России полностью удовлетворенных ею насчитывается только 14,1%, при том, что 22,2% убеждены в напряженном, критическом характере ситуации и 51% не дают определенной оценки («ситуация не совсем спокойная, не совсем благоприятная»). Но прекарии особенно резко выделяются равнодушием (апатией) при оценке своего места и отношения к участию в общественно-политических мероприятиях, а также в принадлежности к официальным и добровольным объединениям и движениям. Разве не об атрофии политического сознания говорит тот факт, что 85–90% признаются, что не могут влиять на принятие государственных решений (Прекариат-2018; Прекариат-2020)?

Что касается общественно-политических мероприятий, то даже в таких из них, как выборы в Государственную Думу, прекарии участвовали в 1,5 раза меньше, чем постоянные работники. Особенно много уклонившихся от участия оказалось в промышленности (71,9%), что можно трактовать как реакцию людей, наиболее пострадавших от проводимых рыночных реформ.

Особенно наглядно проявляется атрофия участия в общественно-политической жизни, когда речь идет о членстве в различных общественных организациях и объединениях. Показательно, что даже в такой массовой организации, как профсоюз, только 5–7 % (за исключением промышленности – 23,5%) подтвердили свою принадлежность к этой организации. И практически по всем отраслям экономики и в строительстве, и на транспорте, и в сельском хозяйстве примерно 90% заявили (в общей выборке это признали 74,8%), что они не являются членами никакой организации – ни политической, ни культурной, ни спортивной, ни волонтерской или любой из существующих организаций.

Таким образом, гражданские качества прекариев ярко проявляются в таких характеристиках их жизненного мира, как, с одной стороны, потенциальное стремление осознавать величие своей страны, а с другой – высокая степень социально-политического отчуждения и низкая социальная активность при определении своего участия в решении назревших общественных проблем.

Житель. Создание комфортной повседневной среды.

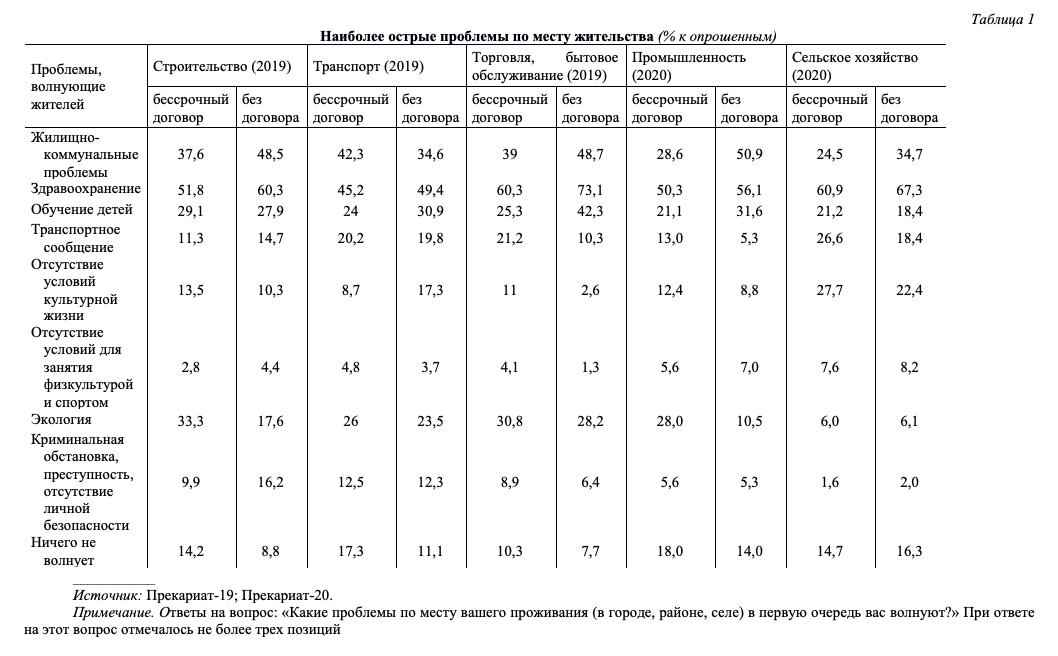

Если оценки человека как гражданина отражают его мироощущение на самом высоком, предельно обобщенном уровне, то на уровне территориально-административной общности на первый план выходят другие заботы, касающееся его как жителя города, села и других населенных пунктов. Причем следует отметить, что реакция на большинство проблем людей прекарной и традиционной (оформленной в правовом отношении) занятости во многом различается (см. табл. 1).

Таблица 1. Наиболее острые проблемы по месту жительства

Анализ этих данных позволяет сделать вывод: по признанию большинства, у них нет полноценной среды обитания, о чем говорят показатели, характеризующие качество жизни. Прежде всего, это оценка возможностей здравоохранения. По мнению 57% россиян, забота о здоровье приобрела первостепенное значение среди других инструментальных ценностей, даже по сравнению с ролью и значимостью решения жилищно-коммунальных проблем (46%), которые в недавнем прошлом лидировали среди других проблем повседневной жизни. Забота о здоровье значительно возросла в период пандемии, которая столь неожиданным образом заставила обратить на него внимание. При опросе в октябре 2020 г. только 18% респондентов сказали, что у них нет никаких проблем с состоянием своего здоровья. События, развивавшиеся под влиянием пандемии, показывают значимость решения комплекса вопросов, связанных со здоровым образом жизни, когда не только коронавирус, но и другие угрозы актуализировали их решение.

Важной потребностью и сейчас, и в будущем остается забота о детях, об их воспитании, образовании, гарантии их благополучия – таково мнение 29% россиян. Следует учесть, что эта цифра увеличивается в 2–3 раза, если рассматривать мнение только тех, кто имеет детей и постоянно сталкивается с необходимостью повседневной, регулярной родительской опеки.

Возрастают тревоги и поводу экологической обстановки — об этом сказал каждый третий россиянин (32%). Это подтверждает возросшее число публичных акций протеста против непродуманных решений или по поводу непринятия мер по обеспечению благоприятной жизненной среды.

Хотелось бы обратить особое внимание на такой показатель: 50% сказали о тревоге по поводу гарантий их личной безопасности. На наш взгляд, это отражает беспокойство в самом широком плане: речь идет не только о возможном физическом насилии, но и возросших случаях обмана, мошенничества, а также в связи с неудовлетворенностью работой правоохранительных органов (работе полиции не доверяют 33% россиян, судебным органам — 34% (в 2018 г.) и 38,7 % (в 2020 г).

Конечно, жизнь городского и сельского жителя в перспективе не ограничивается назваными чертами. В немалой степени волнуют и нерешенные проблемы культуры (12%), и транспортные неурядицы (15%), и работа торговых и бытовых учреждений. Все эти заботы россиян как жителей определенной территории и административной единицы, на наш взгляд, достаточно убедительно характеризуют различные аспекты проблем, которые в конечном счете сводятся к требованиям обеспечения комфортной жизненной среды и сельчан, и горожан.

Работник. Проблемы гарантированной трудовой жизни.

Ситуация в сфере занятости по типу оформления трудового контракта представляет собой следующую картину (см. табл. 2)

Таблица 2. Оформление трудовых отношений среди прекариев

Более детальный анализ показывает, что работники, которые не имеют трудового договора, отличаются от постоянно работающих сотрудников достаточно существенно и своеобразно.

Первое, на что следует обратить внимание: для прекариев очень важны базовые основы, дающие им гарантии в построении своей жизни. Это вопросы, связанные с неопределенностью в оплате труда. Если среди постоянных работников, занятых во всех отраслях экономики, 13–15% выражают неудовлетворенность неясностью в оплате труда, то среди прекариев эта доля достигает 38,5 % (в строительстве). На наш взгляд, такое состояние показывает глубокую зависимость и неопределенность трудового положения людей, которые находятся в условных, слабо определенных отношениях с работодателями. Это ведет к состоянию неясности, неустойчивости и негарантированности статуса, прав и будущего, даже ближайшего.

Но и официально, и неофициально трудоустроенные работники едины в убеждении, что оплата их труда находится на низком уровне: более 50% и тех и других считают, что их труд заслуживает более достойной оценки и более высокого вознаграждения. Здесь, на наш взгляд, находит отражение общее мнение всего работающего населения о несоответствии их вклада в выполнение трудовых обязанностей и официальной оценки их усилий по выполнению служебных (профессиональных) обязанностей. Эта оценка в определенной степени коррелирует с мнением о неясности в оплате труда, но отражает более широкий пласт всеобщей неудовлетворенности вознаграждением трудовых усилий работников во всех без исключения отраслях экономики и культуры. Тем более, это неудовлетворенность питается информацией о большом разрыве между доходами олигархов, банкиров, топ-менеджеров и рядовых тружеников. Так, по официальным данным, даже в 2020 г. – году пандемии — доходы крупного капитала увеличились на 57%, в то время как уровень жизни работающего населения России снизился на 11,2 %. Согласно докладу Global Wealth Report 2021 банка Credit Suisse, Россия по уровню социального расслоения с коэффициентом Джини 0,878 (единица означает, что все богатство сосредоточено в одних руках) опережает большинство государств Латинской Америки и почти все страны Африки. В результате у 72,8% населения России суммарные активы на человека не превышают 10 тыс. долларов, а у 252 тыс. имеются активы свыше 1 млн долларов (у 199 чел. активы превышают 500 млн долларов)1.

В качестве компенсации неудовлетворяющей оплаты труда выступает дополнительная занятость, подработка (см. табл. 3).

Таблица 3. Дополнительная занятость прекариев

Отметим специфический источник обеспечения благополучия, характерный для сельского хозяйства – 55% работников обеспечивают себя дополнительно продуктами питания (дача, огород, подсобное хозяйство). Это обусловлено, во-первых, низким уровнем дохода (работники сельского хозяйства чаще всего говорят о низкой оплате труда), а, во-вторых, спецификой трудовой деятельности («близостью к земле»), позволяющей обеспечивать себя продуктами питания.

Данные об оплате труда дополняет оценка людьми социальных льгот, медицинского обслуживания (табл. 4).

Таблица 4. Социальные гарантии для прекариев

Социальные гарантии – очень важная сторона трудовой жизни, которая не только определяет уровень бедности работников. Их наличие позволяет уменьшить осознание изолированности от общества, от производственной организации, от других социальных групп. Оценка распространенности социальных гарантий в общем безрадостна. Среди имеющих оформленный трудовой контракт об отсутствии социальных льгот заявили 9% в строительстве и 15% в торговле (самая большая доля), в то же время среди прекариев их доля значительно выше – от 24% в промышленности до 41% в строительстве. Очевидно, что отсутствие социальных льгот лишь усугубляет положение с неопределенностью оплаты труда и ставит прекариев в еще большую зависимость от работодателя, отягощает личную жизнь.

Вместе с тем исследования выявили ряд специфических особенностей поведения прекариев, что, на наш взгляд, составляет важную характеристику их трудовой жизни. Речь идет о довольно низкой оценке значимости таких основ трудового процесса, как условия и организация труда. В условиях стабильной экономической системы эти показатели трудового процесса занимают одно из ведущих мест. Однако в условиях стагнации и даже рецессии экономики, потери ею стабильности условия и организация труда отошли на задний план: тревогу по их несовершенству и отставанию выразили практически в одинаковой степени все работники — как имеющие правовые гарантии, так и прекарии. Так, уровень неудовлетворенности условиями труда колеблется в пределах 9–15%, за исключением торговли (там соотношение оставляет 10 и 21%, что можно объяснить специфическими условиями сферы деятельности). Этот показатель характерен и для работников промышленности (соотношение 10 и 22%), что объясняется повышенным, осознанным требованием к созданию благоприятных условий труда, особенно для тех, кто ранее работал в более приемлемых условиях.

Что касается организации труда, то более высокие претензии имеют постоянные работники (от 10 до 17%), что на первый взгляд может показаться странным. В то же время надо иметь в виду, что прекарии мирятся с тем, что их участие в трудовом процессе неопределенно, может резко измениться. Не менее удивительны такие данные: каждый третий-четвертый из групп постоянных работников и прекариев практически одинаково отрицательно оценивает перспективы профессионального роста, карьеры. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что в целом в обществе социальные лифты, связанные с профессиональным продвижением, «заржавели», причем не только на уровне инженерных должностей, но и на уровне исполнительских, рабочих мест. Это особенно важно для постоянных работников, так как прекарии, осознавая ограничения своего трудового положения, в меньшей степени предъявляют претензии к условиям и организации труда (см.: [Ниорадзе, 2021]).

Еще одна особенная характеристика трудового положения прекариев связана с угрозами увольнения. Если для постоянно работающих по-прежнему высока тревога по поводу опасений потерять работу (в целом по экономике это касается 22,5%), то только 12–13% прекариев волнует эта перспектива. На наш взгляд, это отражает восприятие своего положения его как незащищенного и негарантированного, даже условного, его полной зависимости от работодателя.

Неуверенность, непостоянство места работы проявляются и в том, что зачастую происходит не просто смена места работы, но и смена профессии, что сразу ставит работника на более низкую социальную ступень — он вынужден проходить переквалификацию для того, чтобы усвоить новые трудовые обязанности. А это означает его уязвимое положение: осваивая новую профессию, работник не может конкурировать с имеющими подготовку по этой специальности – ведь для того, чтобы достичь мастерства, нужно время. Исследование показало массовую потерю работниками прежних профессий. Особенно это коснулось промышленности (26%), транспорта (23%) и сельского хозяйства (29%). Можно сказать, что произошла утрата интеллектуального потенциала (можно назвать это его расхищением) не только каждого третьего-четвертого работающего, но и всего общества, что не может не сказываться на эффективности работы и производительности труда.

Подрывает возможность повышения качества труда и большая степень неудовлетворенности своей занятостью (см. табл. 5).

Таблица 5. Смена работы за последние три года среди прекариев

Как показывают данные исследований 2019 и 2020 гг., намерение сменить место работы среди постоянных работников высказывают от 10% (транспорт) до 21 % (торговля), в то же время среди прекариев этот показатель практически в два раза больше. Понятно, что от таких работников трудно ожидать усилий и стремлений повысить эффективность и производительность труда. В целом это приводит к тому, что почти у 40–45% (сменивших профессию и намеренных искать новое место работы) нет побудительных мотивов для осознанного применения усилий к личному участию в выполнении стратегических задач, которые поставлены в национальном проекте

На качество трудовой жизни влияет и такой экономический инструмент, имеющий и моральное значение, как оплата труда «в конверте». Если даже у официально оформленных работников эта практика касается 35% (промышленность) и 50% (строительство), то у прекариев она достигает 70% и более. Эта практика, в которой заинтересован работодатель, а иногда и работник, особенно молодой, ведет к серьезной деформации трудового процесса, в порождении не только двойной бухгалтерии, но и двойной морали, создает питательную почву для хищений, злоупотреблений, обмана.

Отметим, что процесс ограничения прав работника обострился в период пандемии: 18% заявили об уменьшении («урезании») заработной платы (31% ответили, что ожидают этой акции со стороны администрации); 12% сказали, что попали под сокращение штатов (27% ожидают этого); 10% подтвердили, что их перевели на сокращенный рабочий день (33% предполагают это). Иначе говоря, процесс прекаризации занятости в связи с пандемией ускорился.

Итак, прекарий противоречивость положения прекариев связана с различиями в степени вовлеченности в общественно-трудовую деятельность, в ценности для конкретного работника и в понимании возможности влиять на его состояние. Выявляется парадоксальная ситуация, когда тревога потерять работу, характерная для многих работников, в меньшей степени касается прекариев: можно говорить о том, что их положение, особенно без оформленных трудовых отношений, не представляет ценности для общества, работодателя самого работника.

Человек в условиях микросреды.

Есть еще одна грань в приватной жизни, которой большинство людей дорожит — это межличностные контакты в непосредственном окружении. Анализ данных показывает, что абсолютное значение имеет такая ценность, как семья — это мнение 95% россиян. Ее значение подчеркивается при рассмотрении всех основных сфер жизни человека – образования, работы с детьми, проведения досуга, использования социальных льгот. Правда, при этом трудно объясним другой показатель — в последнее время число распавшихся семей составляет 45–50% к числу заключивших брак. Пандемия усилила этот процесс. Но несомненно, что при всех трансформациях этого социального института ему принадлежит будущее.

Исследование показало, что велико значение социально-психологических факторов в личной жизни людей — очень высока оценка роли общения (63%), а также такого показателя, как уважение (62%), что можно рассматривать как высокую оценку своего Я как человека, как профессионала, как члена общества. Знаменательно, что значима оценка такой стороны жизни человека, как отдых (60%).

Однако изменившиеся социально-экономические и социально-политические условия жизни привели к появлению в жизни человека таких черт, как дистанцирование от общественных проблем. В выборах как в Государственную Думу, так и в местные органы власти участвовали около 50%, а такую форму активности, как подписание петиций, поддержали 12%. Что касается участия в протестных формах, таких как демонстрации, митинги, забастовки, пикеты, то его подтвердили только 3,7%. Исследования показали, что происходит своеобразный процесс замкнутости людей на собственных проблемах и ориентация только на ближайшее окружение: надежда на то, что в затруднительной ситуации окажут помощь только члены семьи и родные (86–88%), друзья (54–60%). Даже такой проверенный в советские времена способ взаимодействия, как помощь товарищей по работе, назвали только 20%. Показательно, что минимизирована распространенность обращения за помощью к руководителям (12–14%), к местным органам власти (2–3%), к профсоюзам (1,5–2,5 %), к политическим партиям и священникам (около 1–1,5 %). Это наглядно подтверждает факт растущей изоляции от общественных забот и тревог и сосредоточение внимания на проблемах, имеющих отношение к ближайшему окружению.

Отметим особо, что приватная жизнь подвержена значительному влиянию состояния социального самочувствия. По данным исследования Прекариат-2018, почти каждый пятый сотрудник (19%) говорит об отсутствии перспектив в работе/карьере. Как показывают психологические исследования труда, «…современный человек большую часть сознательной жизни проводит на работе, в которой он находит не только материальное, но и духовное удовлетворение, что связано, в первую очередь, с потребностью человека в самореализации и самораскрытии себя» [Андреева, Вишневская, 2019: 5]. Необходимость заниматься неудовлетворяющей человека работой снижает его трудовой потенциал и ухудшает социальное самочувствие, в том числе и в приватной жизни. Низкие показатели социального самочувствия наиболее ярко проявляются в оценке социально-психологических отношений с руководством (16% оценивают их как плохие). Такая ситуация возникает из-за того, что ощущение безальтернативности трудоустройства приводит к необходимости конформизма в отношениях с руководством.

Обобщенной характеристикой как публичной, так и приватной жизни можно считать оценку общего восприятия жизни и возможного будущего (см. табл. 6)

Таблица 6. Оценка изменений в жизни как фактор социального самочувствия прекариев

Анализ этих данных позволяет утверждать, что пессимистические оценки во многом вызваны нерешенными проблемами как в трудовой сфере, так и в связи с реализацией экономических прав и свобод. Особенно показательно это проявилось в отношении прекарных работников промышленности, которые в наибольшей степени пострадали от так называемых рыночных реформ.

Что касается будущего, то только 11% выразили уверенность в его благоприятной перспективе, при более высоком уровне опасений — страха перед будущим, беспомощности, невозможности повлиять на происходящее, а также стыда на нынешнее состояние страны (все показатели по 20%).

Таким образом, несомненно, что контактная среда жизни человека занимает все большее место в его жизненном мире. И этот поворот ведет к тому, что приватная жизнь приобретает большую значимость по сравнению с публичной. А это в свою очередь ведет к индивидуализации жизни, которая может выходить на общественные проблемы только в том случае, если люди выражают прямую или косвенную заинтересованность в их решении.

Вместо заключения.

Рассмотренные проблемы публичной и приватной жизни прекариев позволяют выявить основные черты и определить траектории и ориентиры их развития. Прежде всего выделим такую черту образа жизни, как парадоксальность сознания и поведения. Она проявляется в том, что при острой критической оценке экономического и политического положения в стране остается очень низким стремление и реальное участие россиян в осуществлении изменений и преобразований как в обществе в целом, так и в месте проживания. Это наглядно демонстрируют данные об участии в общественной жизни, в работе общественных организаций, в отказе от волеизъявления в избирательных кампаниях.

Публичная и приватная жизнь прекариев ярко выявляет социальное расслоение по всем основным характеристикам жизни человека — по гарантиям трудовой занятости, по оплате труда, по использованию его интеллектуального и профессионального потенциала, по устойчивости его повседневной жизни.

Анализ позволяет утверждать, что постоянной чертой жизненного мира прекариев становится изоляционистская позиция, проявляющаяся в аномии и потере ориентиров как в своем будущем, так и будущем страны. Неопределенность социального и профессионального статуса, неустойчивость благосостояния из-за отсутствия приемлемых правил оплаты труда, нестабильности в соблюдении социальных гарантий дополняется отсутствием внятно сформулированного образа будущего, что ведет к формированию безразличного отношения к политической, экономической и социальной жизни на всех уровнях общественного устройства.

Для значительной части прекариев характерно компромиссное поведение, стремление приспособиться к быстро меняющимся условиям, в том числе и требованиям работодателя. Такое отношение в жизни, к работе во многом определяется тем, что работник рассматривает свою занятость как временный, переходный этап, с которым надо смириться, подчиниться для приемлемого существования на определенный отрезок времени. Поэтому протестный потенциал у прекариев незначителен, хотя в условиях пандемии обнаружил тенденцию к росту, особенно в среде интеллигенции: 11% из них заявили о имевших место трудовых конфликтах и еще 16% – о возможности их появления (Прекариат-2021).

Очень тревожна такая черта, как отсутствие планирования (или планирование на короткий срок) своей жизни, что ставит человека в зависимость от текущих условий повседневных забот, случайных обстоятельств.

Важным следствием происходящих изменений в жизни прекариев стала растущая индивидуализация жизни, замыкание на личных интересах со значительной потерей ориентации на участие в решении общественных дел.

Но основной издержкой является не осознаваемое в большинстве случаев самими прекариями и не оцениваемое государством положение о том, что неустойчивость жизненного мира значительной массы трудоспособного населения означает потерю интеллектуального богатства общества, нерациональное использование трудовых ресурсов, безвозвратную потерю образовательного и профессионального капитала.

В конечном счете, все эти проблемы концентрируются вокруг главной – проблемы социального неравенства, которая имеет ярко выраженную тенденцию своего роста. И это неравенство проявляется не только как экономическое – оно стремительно охватывает и другие сферы — здравоохранение, образование, культуры, бытовые потребности, т.е. всю, и публичную и приватную, жизнь россиян.

Библиография

- 1. Андреева Е.А., Вишневская М.Н. Психологический смысл труда для жителей современного города // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. №2. URL: https://mir-nauki.com/PDF/59PSMN219.pdf

- 2. Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. Прекариат как новое явление в современной социальной структуре // Наемный работник в современной России. М.: Новый Хронограф, 2015. С. 121–138.

- 3. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований. М.: ФНИСЦ РАН, 2020.

- 4. Левашов В.К. Российское государство и общество в период либеральных реформ: 2-е изд. М.: Юрайт, 2020.

- 5. Ниорадзе Г.В. Прекарность в производственной организации // Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности М.: Весь мир, 2021. C. 199–211.

- 6. Прекариат: становление нового класса (колл. монография) / Под ред. Ж.Т. Тощенко М.: ЦСП и М, 2020.

- 7. Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности (колл. монография) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Весь мир, 2021.

- 8. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем, 2014.

- 9. Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018.

- 10. Тощенко Ж.Т. Социология жизни. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

- 11. Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994–2013) // Социологические исследования. 2015. № 12. С. 99–110.