- Код статьи

- S013216250014949-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014949-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 11

- Страницы

- 49-60

- Аннотация

На основе данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)» анализируются эволюция представлений россиян о возможности взаимопонимания и сотрудничества между молодежью и старшим поколением и факторы, влияющие на их формирование. Показано, что на протяжении всего постсоветского периода представления россиян о взаимодействии поколений характеризовались позитивно и обладали устойчивостью. Молодежь в большей мере, чем люди старшего возраста настроена на диалог и сотрудничество между поколениями. Повышают уверенность в достижимости взаимодействия поколений такие показатели социального самочувствия, как удовлетворенность человека своей жизнью, ощущение счастья, склонность доверять другим людям, отсутствие или ослабление переживания одиночества. Выявлена непосредственная связь между межпоколенческой толерантностью и наличием родственных связей, а также теснотой и степенью их интенсивности, которые измеряются частотой общения, надежностью оказания родственной помощи. Влияние развития цифровых технологий на взаимоотношения поколений носит ограниченный характер.

- Ключевые слова

- взаимодействие, конфликт, поколение, преемственность, сотрудничество, социальная ответственность, социальная сплоченность

- Дата публикации

- 22.12.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 340

Введение.

Исследование проблем взаимодействия поколений имеет длинную историю, но социологами они стали основательно изучаться в XX в. Общие подходы к социологическому исследованию этих проблем были разработаны К. Мангеймом, который акцентировал внимание на социокультурном значении смены поколений в развитии общества, передаче культурных ценностей как основной функции отношений между поколениями, на проблемах взаимодействия молодежи с обществом, роли молодого поколения как «оживляющего посредника» социальной жизни [Манхейм, 1994].

Значительное внимание уделялось проработке конфронтационных концепций «конфликта поколений», «кризиса взаимоотношений между поколениями», «поколенческого разрыва» и т.п. Особый интерес к изучению конфликтной проблематики был обусловлен ростом в 1960–1970-х гг. массовых молодежных движений и студенческих волнений в западных странах. Исследователи фокусировали свое внимание на изучении особенностей и причин конфликта поколений.

В конце XX в. острота межпоколенческих конфликтов в западных обществах снизилась, и многие ученые сместили акценты в своих исследованиях с понятия «конфликт» на понятие «контакт» или «контракт» поколений [Kohli, 1993]. Такой скорректированный подход фокусировался скорее на способах солидаризации, сплоченности поколений и выявлении их специфики, чем на конфликтности. Но, несмотря на преобладание той или иной составляющей в соотношении «конфликтность/солидарность», в качестве главного источника межпоколенческой напряженности рассматривались молодые возрастные группы [Семенова, 2002]. В проблематике взаимодействия поколений получил также развитие новый подход, доказывающий, что люди, принадлежащие к одному поколению в своих моделях поведения, принципиально отличаются от людей другого поколения в пору аналогичного возраста [Strauss, Howe, 1997].

Советские социологи анализировали проблемы взаимодействия поколений, как правило, с позитивных позиций преемственности поколений, межпоколенческих социальных перемещений, межпоколенческой мобильности, семейных взаимоотношений (А.И Афанасьева, В.И. Воловик, Ю.В. Еремин, И.С. Кон, Б.С. Павлов, И.В. Суханов, Б.Ц. Урланис и др.). Но одновременно предпринимались отдельные попытки отойти от полностью господствовавшей тогда концепции преемственности поколений и сосредоточиться на изучении их различий и особенностей (Ф.Р. Филиппов).

В 1990-е гг. рост внимания к этой проблематике был обусловлен прежде всего развитием рыночных отношений, переделом собственности, сменой идеологических парадигм, переменами в образе и стиле жизни, что значительно углубило конфликт между молодежью и людьми старшего возраста. Многие видели объективную основу этого конфликта в нестабильности постсоветского общества, а субъективную — в утрате молодежью идейно-нравственных ориентиров или ценностей, недостатках семейного и школьного воспитания, негативном влиянии средств массовой информации (О.В. Гаман, В.И.Чупров, В.Т. Лисовский, В.В. Семенова и др.). Другие говорили не просто о конфликте, а о глубоком «разрыве» или «расколе» поколений, обусловленном переходом общества на рельсы иного экономического, общественно-политического строя, сменой бытовых и культурных стандартов (И.М. Ильинский). И в то же время продолжилось исследование проблем преемственности поколений [Беляева, 2004; Глотов, 2004].

В дальнейшем изучение проблем взаимодействия поколений в России продолжилось по разным направлениям в рамках традиционных и новых подходов. Но, как и прежде, в центре внимания находятся концепты «конфликт поколений» и «преемственность поколений». Проблемное поле разных по тематике работ включает исследование глубинных причин современного конфликта поколений [Пашинский, 2013], различных аспектов (социально-профессиональных, гендерных, семейных и др.), особенностей взаимодействия поколений [Вдовина, 2005; Миронова, 2014; Бурмыкина, 2017], причин и последствий происходящих изменений, возможностей и направлений повышения уровня доверия между поколениями [Семенова, 2009; Старчикова, 2012]. Целенаправленно изучаются актуальные проблемы формирования и развития дискурса взаимопонимания в межпоколенческом взаимодействии, достижения солидарности поколений [Волков, 2018]. Предпринимаются попытки социологического анализа отдельных поколений, опираясь на теорию поколений Н. Хоува и В. Штрауса [Радаев 2019; Шамис, Никонов, 2019].

Стремительное развитие получило направление, связанное с анализом новых явлений и процессов в сфере взаимодействия поколений, которые обусловлены распространением современных цифровых технологий. Внимание ученых фокусируется прежде всего на изучении нового цифрового поколения («цифровых аборигенов»), противостоящего родителям, учителям и «множеству растерянных взрослых» [Palfrey, Gasser, 2008], отличающегося особым мировосприятием и мышлением, необычными подходами к различным видам деятельности, досуга и развлечений, новыми способами коммуникации [Березовская и др., 2015; Солдатова и др., 2017].

Несмотря на большое количество исследований по проблемам взаимодействия поколений, они не потеряли актуальности. В современном российском обществе взаимоотношения поколений приобрели новые особенности и черты, формируются новые закономерности и тренды. Целью данной работы является анализ эволюции представлений россиян о возможности достижения взаимопонимания и сотрудничества между разными поколениями в постсоветский период, а также весомости отдельных факторов, влияющих на их формирование. Особое внимание уделяется анализу возрастных различий. Эмпирическую базу исследования составляют данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)»1.

Эволюция представлений россиян о возможности взаимопонимания и сотрудничества поколений.

Исследование показало, что представления россиян относительно возможности взаимопонимания и сотрудничества между молодежью и людьми старшего возраста обладают высокой устойчивостью. В течение 1994–2019 гг. свыше половины респондентов оценивали такую возможность позитивно, рассчитывая на взаимовыгодное сотрудничество и преемственность поколений, тогда как немногим более трети занимали неопределенную или компромиссную позицию, а остальные отрицали вероятность конструктивного взаимодействия между молодежью и старшим поколением (табл. 1). В разные годы наибольшую уверенность в осуществимости такой возможности выражали от 15 до 24%, а полную неуверенность — от 3,5 до 5%. К наиболее заметным долгосрочным тенденциям можно отнести последовательное сокращение доли сторонников развития конфронтационного сценария во взаимоотношениях поколений — с 12,2% в 1994 г. до 7,1% в 2019 г.

Таблица 1. Оценка возможности взаимопонимания и сотрудничества между молодежью и людьми старшего поколения, 1994–2019 гг.

|

Год |

Оценка, % |

Mean* |

Std. Dev.* |

N |

||

|

позитивная |

неопреде-ленная |

негативная |

||||

|

1994 |

54,6 |

33,2 |

12,2 |

3,61 |

1,07 |

8893 |

|

1996 |

53,6 |

35,6 |

10,8 |

3,60 |

1,02 |

8016 |

|

1998 |

50,0 |

39,5 |

10,5 |

3,54 |

1,01 |

7890 |

|

2001 |

51,1 |

38,6 |

10,3 |

3,58 |

1,02 |

7893 |

|

2002 |

49,5 |

39,1 |

11,4 |

3,53 |

1,02 |

7877 |

|

2003 |

50,8 |

37,8 |

11,4 |

3,52 |

1,01 |

7744 |

|

2004 |

51,1 |

38,0 |

10,9 |

3,53 |

0,99 |

7714 |

|

2005 |

49,7 |

40,4 |

9,9 |

3,51 |

0,95 |

7254 |

|

2006 |

51,4 |

38,9 |

9,7 |

3,55 |

0,98 |

9320 |

|

2007 |

52,7 |

39,0 |

8,3 |

3,58 |

0,94 |

9010 |

|

2010 |

56,7 |

34,8 |

8,5 |

3,66 |

0,98 |

14300 |

|

2019 |

51,8 |

41,1 |

7,1 |

3,59 |

0,90 |

10414 |

Примечание. *Средние и стандартные отклонения подсчитаны на основе ответов на эти пункты с помощью 5-бальной шкалы: от 1 – «уверены, что невозможно» до 5 – «уверены, что возможно».

Несмотря на то что городская молодежная среда отличается большим разнообразием молодежных течений и субкультур, нонконформистских по отношению к традиционным ценностям, в сельской местности конфликт поколений ощущается сильнее, чем в городах, особенно в самых крупных. В 2019 г. среди респондентов, проживающих в региональных центрах, позитивно оценивали достижимость взаимопонимания и сотрудничества между разными поколениями 56,5%, негативно — 5,6%, тогда как среди сельчан таких было соответственно 46,9 и 10,1%. Подобная картина наблюдалась все предыдущие годы. Оценки становятся оптимистичнее по мере повышения уровня образования респондентов. Доля позитивных оценок последовательно нарастает с 45,8% среди лиц с неполным средним образованием до 59,2% среди тех, кто имеет высшее образование. Большей стабильностью отличаются оценки респондентов со средним специальным и высшим образованием, наиболее изменчивы оценки респондентов с образованием ниже общего среднего.

Исследование выявило четко выраженную зависимость уверенности в достижимости межпоколенческого взаимодействия от возраста, которая, однако, за анализируемый период стала слабее (рис. 1). За 1994–2019 гг. разница между максимальной и минимальной средними оценками, зафиксированными в 20–29-летней и самой старшей возрастных когортах, сократилась вдвое. При этом во всех волнах мониторинга средняя оценка увеличивается у 20–29-летних россиян по сравнению 14–19-летними, но затем резко падает. Соответственно частота положительных оценок сокращается, а отрицательных увеличивается по мере повышения возраста респондентов.

Рис. 1. Зависимость оценок возможности взаимопонимания и сотрудничества между поколениями от возраста, 1994 г. и 2019 г. (средние)

Более высокий уровень межпоколенческой толерантности у молодых россиян можно в определенной степени объяснить, как будет показано дальше, очень близкими, доверительными или хорошими отношениями, сложившимися с родителями и другими старшими родственниками, сквозь призму которых они оценивают возможность взаимодействия поколений в целом. Некоторый отскок у 14–19-летних часто оказывается следствием особенностей развития сознания, которые нередко возникают в подростковом и юношеском возрасте не из каких-то весомых внутренних стимулов, а из механического следования получившим популярность и распространившимся в этой среде мировоззренческим и поведенческим шаблонам. Немалая их часть становятся участниками или сторонниками молодежных сообществ, которые существуют только в подростковом периоде жизни. Для подростков отказ от доминирующих в обществе традиций и обычаев, отрицание прошлого и неверие в авторитеты является выражением неудовлетворенности «миром взрослых» и желания громко заявить о своей исключительности и непохожести на старшее поколение.

Наименее толерантными в отношении взаимодействия поколений оказываются пожилые люди, у которых больше всего претензий к молодежи, к их «непонятному» образу жизни. Извечные обвинения молодежи в падении нравов, отказе от традиций, пренебрежении прошлым становятся еще громче и настойчивее в условиях распространения современных информационных технологий, увеличивающих дистанцию «непонимания» между поколениями. В то же время отметим, что за анализируемый период уровень межпоколенческой толерантности у людей старшего возраста все же существенно повысился. За 1994–2019 гг. среди пожилых респондентов в возрасте 60 лет и старше доля лиц с позитивной оценкой увеличилась с 39,8 до 43%, тогда как доля лиц с негативной оценкой сократилась почти в 2,5 раза — с 23,4 до 9,9%. Значительную роль в улучшении оценок сыграли стабилизация уровня жизни и повышение внимания к проблемам старшего поколения по мере преодоления трансформационного кризиса, определенная адаптация людей старшего возраста к новой социально-экономической и общественной ситуации. Эти процессы сопровождались некоторым ослаблением в сознании старшего поколения негативных элементов и усилением примирительного настроя.

По возрастной динамике оценок сельская молодежь мало отличается от городской. Но при этом обращает на себя внимание существенное ухудшение уверенности в возможности взаимодействия поколений у самых молодых сельчан (рис. 2). В пожилом и среднем возрасте оценки сельчан, характеризующихся более сильной приверженностью традициям, обычаям и стереотипам, оказываются гораздо хуже, чем оценки горожан, и этот разрыв за 1994–2019 гг. заметно увеличился.

Рис. 2. Зависимость оценок возможности взаимопонимания и сотрудничества между поколениями от возраста у горожан и сельчан, 1994 г. и 2019 г. (средние)

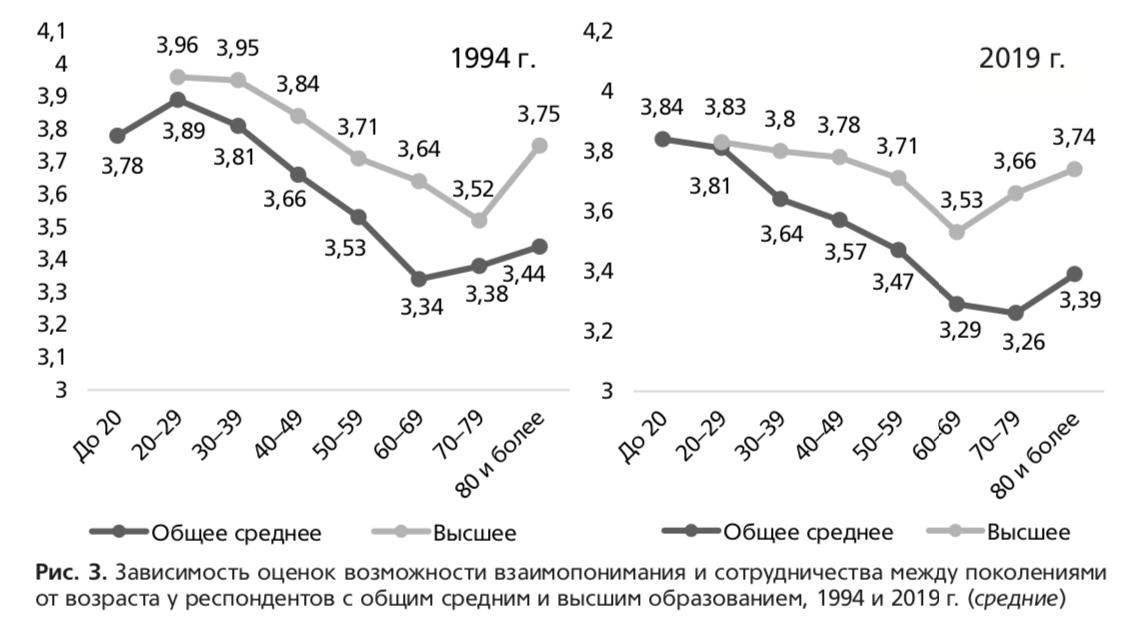

В любом возрасте респонденты с высшим образованием лучше оценивают возможность конструктивного взаимодействия поколений, чем респонденты с более низким образованием. Довольно высокая стабильность оценок у наиболее образованных респондентов, которая была заметна на протяжении мониторинга, имела место во всех возрастных когортах (рис. 3). Вместе с тем анализ этих данных не позволяет утверждать, что молодежь лучше оценивает возможность взаимодействия между разными поколениями, потому что она образованнее, чем люди старшего возраста. И возраст, и образование выступают в данном случае скорее как два самостоятельных, малозависимых друг от друга фактора.

Рис. 3. Зависимость оценок возможности взаимопонимания и сотрудничества между поколениями от возраста у респондентов с общим средним и высшим образованием, 1994 г. и 2019 г. (средние)

Исследование выявило не сильную, но статистически значимую связь оценок возможности взаимодействия поколений с уровнем материального благосостояния респондентов. Причем нередко эта связь проявляется сильнее, когда используются не объективные индикаторы материального благосостояния (доход), а субъективные оценочные показатели. Одним из таких показателей, используемых в RLMS-HSE, является самооценка респондентом позиции на 9-ступенчатой шкале материального благосостояния (от 1 – «нищие» до 9 – «богатые»). В 2019 г. среди респондентов, занимающих три ступени нижнего уровня на этой шкале, позитивно оценивали достижимость взаимопонимания между поколениями 44,1%, тогда как среди занимающих три ступени верхнего уровня таких было в полтора раза больше — 66,7%. В определенной степени эти результаты можно объяснить преобладанием среди более обеспеченных респондентов людей в трудоспособном возрасте и с высоким уровнем образования.

Примечательно, что среди более обеспеченных респондентов вдвое больше, чем среди наименее обеспеченных, молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет (28,3 против 14,8%). Большинство из них представляют не столько наиболее успешную молодежь, сколько контингент, пользующийся материальными возможностями и другими достижениями своих родителей. Но в целом, у молодых людей выше шансы при прочих равных условиях попасть в низкодоходные слои. В молодежной среде, очень остро ощущающей неустроенность жизни, нестабильность своего существования, широко распространены явления обеспокоенности своим материальным положением, что сказывается на их взаимоотношениях с людьми более старшего возраста.

Оценка возможности взаимодействия поколений и социальное самочувствие.

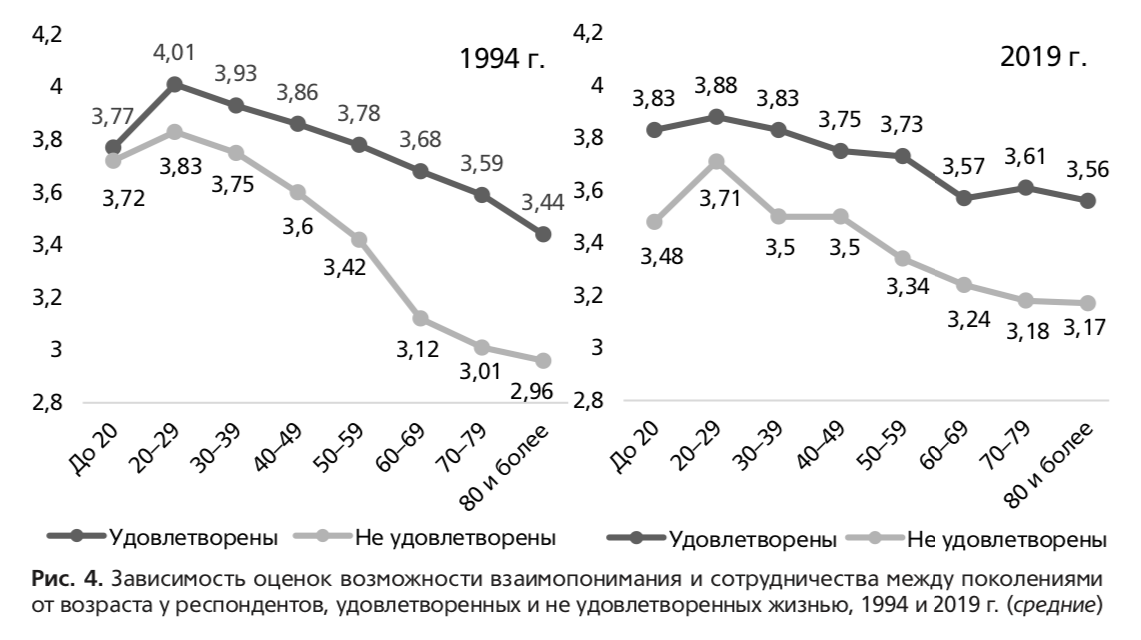

Значительно повышают уверенность в достижимости взаимодействия поколений удовлетворенность респондентов своей жизнью в целом и ощущение счастья. Так, в 2019 г. среди респондентов, полностью удовлетворенных своей жизнью, доля лиц с позитивной оценкой была вдвое выше, чем среди совсем недовольных тем, как складывается их жизнь (69,2 против 34,9%). Глубину этого различия подчеркивает также солидная разница в значениях средней оценки — соответственно 4,01 и 3,19. С возрастом связь между анализируемыми переменными усиливается. При этом за 1994–2019 гг. оценки молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, в той или иной степени удовлетворенных и неудовлетворенных своей жизнью, стали расходится, тогда как у пожилых они немного сблизились (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость оценок возможности взаимопонимания и сотрудничества между поколениями от возраста у респондентов, удовлетворенных и не удовлетворенных жизнью, 1994 г. и 2019 г. (средние)

Исследование подтвердило вывод наших предыдущих исследований о том, что люди, склонные с недоверием относиться к другим, хуже оценивают вероятность достижения толерантных взаимоотношений между молодежью и старшим поколением. Равно как склонность доверять незнакомым людям позитивно влияет на социальные настроения людей и усиливает убежденность в том, что такое взаимодействие осуществимо. Наличие подобных закономерностей в немалой степени объясняется тем, что доверие и толерантность едины в своей направленности. Доверие, являющееся одним из базовых оснований социального капитала, предполагает высокий уровень ответственности, предсказуемости, честности во взаимоотношениях, т.е. все то, что необходимо для толерантности.

К факторам, снижающим оценку возможности взаимопонимания и сотрудничества между молодежью и людьми старшего поколения, относится чувство одиночества. Люди, чувствующие себя одинокими, часто рассматривают посторонних не как источник сочувствия и помощи, а как реальную угрозу собственной безопасности, стараясь держать других на безопасном расстоянии. Поэтому у респондентов, испытывающих чувство одиночества, слабее, чем у тех, кому такое чувство незнакомо, уверенность в достижимости взаимодействия поколений. В 2019 г. средняя оценка составила соответственно 3,32 и 3,67.

Возрастная структура одиночества коррелирует с интенсивностью обострения проблемы взаимодействия поколений с возрастом. При этом усиление взаимосвязи возраста и ощущения одиночества сопровождается ослаблением уверенности в возможности такого взаимодействия. У респондентов, ощущающих одиночество практически всегда, средняя оценка вырастает с 3,38 в когорте 14–19-летних до 4,04 в когорте 30–39-летних, но затем последовательно снижается до 2,97 в когорте 80+. Уверенность в возможности взаимодействия поколений в большей степени характерна респондентам с высшим образованием, независимо от того, испытывают они чувство одиночества практически всегда или не испытывают его никогда.

Взаимодействие поколений: семья и дети.

Уверенность в возможности взаимодействия поколений больше зависит от характера и интенсивности родственных связей, чем от таких переменных, как состояние в браке, наличие и количество детей. Состоящие в браке лишь немного хуже оценивают возможность взаимодействия поколений, чем не связанные брачными узами. При этом наиболее низкие оценки оказались у состоящих в зарегистрированном втором браке сельчан (средняя оценка: 3,28 против 3,63 у горожан). Кроме того, немного чаще выражают уверенность в осуществимости взаимодействия поколений респонденты, у которых нет детей, по сравнению с имеющими детей. В большей мере это относится к не состоящим в браке (3,67 против 3,45), чем к оформившим брачные отношения (3,66 против 3,63). Практически не сказывается на оценках влияние такого фактора, как общее количество детей. Но в то же время среди респондентов с детьми уверенность в реальности взаимодействия поколений самая низкая у тех, кто не имеют детей в возрасте моложе 18 лет (позитивная оценка — 44,6%; средняя оценка — 3,48).

Абсолютное большинство опрошенных считают, что у них сложились очень близкие или хорошие отношения со своими родителями. В 2019 г. о таких отношениях со своими матерями сообщили соответственно 62 и 33,9%, а с отцами — 40,9 и 43,9% респондентов из числа имеющих этих родителей. И чем более близкими являются отношения с родителями, тем выше уверенность респондентов в возможности взаимодействия поколений. Среди 14–29-летних респондентов, у которых сложились очень близкие отношения со своими родителями, доля лиц, уверенных в такой возможности, достигает внушительных 65%.

Эти данные говорят о том, что обычно люди рассматривают гипотетическую достижимость взаимодействия поколений сквозь призму конкретных отношений со своими родителями. Но даже среди тех, у кого сложились очень близкие отношения с родителями, встречается немало граждан, отрицающих возможность такого взаимодействия. Значительную их часть составляют лица, особенно молодого возраста, которые придерживаются совершенно разных, порой даже противоположных, казалось бы, несовместимых, взглядов и ориентаций. Такие люди, сознание которых характеризуется чрезвычайной несогласованностью и конфликтностью, могут восторженно рассказывать о своих родителях, о том, какие они заботливые и чуткие, и одновременно предъявлять к ним совершенно необоснованные претензии, винить их в своих промахах и неудачах.

Родственные связи играют важную роль в жизни людей и свидетельствуют о том, что они добровольно согласны тратить свое время, психологические и другие ресурсы на поддержание родственных отношений, оказание помощи в случае необходимости. И чем чаще родственники, принадлежащие к разным поколениям, контактируют между собой, тем более тесные связи складываются между ними и тем лучше они оценивают достижимость взаимодействия поколений. Это в равной мере относится как к молодежи, так и к старшему поколению даже в тех случаях, когда им приходится ухаживать за родственниками, находящимися в трудной ситуации, т.е. когда не они являются главными интересантами (табл. 2). Указанная закономерность проявляется во всех возрастных когортах.

Таблица 2. Взаимосвязь оценок возможности взаимопонимания и сотрудничества между поколениями и поколенческой взаимопомощи, 2019 г.*

|

Частота |

Как часто вы ухаживаете за вашими детьми, внуками |

Как часто вы ухаживаете за пожилыми родственниками или родственниками с физическими или умственными недостатками |

||||||

|

оценка, % |

Среднее |

оценка, % |

среднее |

|||||

|

позитивная |

неопределенная |

негативная |

позитивная |

неопределенная |

негативная |

|||

|

Каждый день |

56,6 |

37,8 |

5,6 |

3,69 |

56,9 |

36,1 |

7,0 |

3,66 |

|

Несколько раз в неделю |

52,2 |

42,6 |

5,2 |

3,64 |

56,5 |

37,9 |

5,6 |

3,54 |

|

Раз в 1–2 недели |

49,9 |

44,5 |

5,6 |

3,53 |

61,8 |

35,0 |

3,2 |

3,52 |

|

Реже |

39,6 |

52,1 |

8,3 |

3,38 |

52,3 |

43,0 |

4,7 |

3,48 |

|

Никогда |

45,0 |

43,8 |

11,2 |

3,39 |

48,2 |

43,3 |

8,5 |

3,23 |

Примечание. *Средние подсчитаны на основе несокращенных ответов на пункты с помощью 5-бальной шкалы: от 1 – «уверены, что невозможно» до 5 – «уверены, что возможно».

Заметно повышает уверенность в достижимости межпоколенческого взаимодействия возможность общения с родителями, детьми и другими близкими родственниками (табл. 3). Причем эта уверенность постоянно растет по мере увеличения частоты общения, независимо от того, как общаются родственники: лично или с помощью таких технических средств, как телефон и Интернет (по скайпу, в социальных сетях и т.д.). Аналогичные тенденции наблюдались также в ходе анализа взаимосвязи оценок возможности межпоколенческого взаимодействия и частоты общения респондентов с друзьями и знакомыми.

Таблица 3. Взаимосвязь оценок возможности взаимопонимания и сотрудничества между поколениями и межпоколенческого общения, 2019 г.*

|

Частота |

Как часто вы общаетесь лично при встрече с родителями, детьми, другими родственниками |

Как часто вы общаетесь по телефону или с помощью интернета с родителями, детьми, другими родственниками |

||||||

|

оценка, % |

среднее |

Оценка, % |

среднее |

|||||

|

позитивная |

неопределенная |

негативная |

позитивная |

неопределенная |

негативная |

|||

|

Каждый день |

54,8 |

39,1 |

6,1 |

3,65 |

54,7 |

39,5 |

5,8 |

3,66 |

|

Несколько раз в неделю |

52,1 |

40,9 |

7,0 |

3,58 |

49,9 |

41,8 |

7,5 |

3,54 |

|

Раз в 1–2 недели |

47,4 |

43,8 |

8,8 |

3,49 |

50,7 |

41,8 |

7,5 |

3,51 |

|

Реже |

44,1 |

46,7 |

9,2 |

3,45 |

46,7 |

42,8 |

10,5 |

3,48 |

|

Никогда |

31,8 |

55,3 |

12,9 |

3,23 |

36,1 |

48,1 |

15,8 |

3,22 |

Примечание. *Средние подсчитаны на основе несокращенных ответов на пункты с помощью 5-бальной шкалы: от 1 – «уверены, что невозможно» до 5 – «уверены, что возможно».

Значительную роль в формировании и развитии нынешнего конфликта поколений в России играют разное содержание современного запроса поколений на перемены в социально-экономической и политической сферах, а также углубление разрыва между ними в освоении современных информационных технологий, который усилил противостояние ценностей и жизненных принципов старшего и молодого поколений. Ценности и жизненные принципы старшего поколения утрачивают свой смысл и практическое значение и не наследуются молодыми. Многие молодые люди живут сегодня в каком-то своем особом мире, который дистанцируется от мира старших поколений. Причем сегодняшняя молодежь живет не просто в другом мире, а в принципиально новом цифровом мире. У них отличные от других поколений интересы, иная коммуникация, иные практики, иная этика. По-видимому, никогда еще технологический разрыв между поколениями не был таким ощутимым, как сегодня [Березовская и др., 2015; Солдатова и др., 2017].

К этому можно добавить, что, согласно данным RLMS-HSE, молодежь гораздо чаще, чем люди более старшего возраста, идентифицирует себя со своим поколением. В 2018 г. среди 14–19-летних респондентов ощущали близость, единство с людьми своего поколения часто 72,6% и редко 22,8%. По мере перехода к каждой более возрастной когорте эти показатели ухудшались, достигнув минимального уровня в когорте 80+ (соответственно 49 и 37,3%).

Но несмотря на такие различия, с позиций молодежи, как было показано выше, разрыв между поколениями не выглядит таким глубоким, как с позиций людей старшего возраста. У молодых людей отличные от взрослых потребительские привычки, они чаще пользуются достижениями современных информационных технологий. Но то, что молодежь всегда испытывает острую потребность в особых, только ей присущих способах и формах коммуникации, своеобразном информационном мире, отличном от мира взрослых, вовсе не означает, что она отвергает традиционные способы и формы коммуникации.

Влияние на взаимоотношения поколений процесса стремительного развития цифровых технологий, который вторгается прежде всего в повседневную жизнь молодежи, носит пока ограниченный характер. Анализ данных RLMS-HSE не выявил у молодых людей каких-либо серьезных зависимостей между оценками достижимости взаимодействия поколений и показателями использования интернет-технологий. По сравнению со своими сверстниками малозаметное ухудшение оценок отмечается только у 14–20-летних, которые проводят слишком много времени, пользуясь электронными устройствами, или полностью поглощены видео– или компьютерными играми. Число молодых людей, которых в полной мере можно отнести к цифровому поколению, еще невелико. Они составляют узкий сегмент наиболее продвинутой городской молодежи, вооруженной инновационной компьютерной техникой и современными гаджетами, быстро обучающейся и легко осваивающей новые информационные технологии.

Заключение.

Представления россиян относительно достижимости взаимодействия поколений характеризуются преобладанием позитивного спектра и высокой устойчивостью. На протяжении всего анализируемого периода доля респондентов, уверенных в возможности взаимопонимания и сотрудничества между молодежью и людьми старшего возраста, в несколько раз превышала долю тех, кто отрицал такую возможность. Более оптимистично оценивают достижимость взаимодействия поколений горожане, более образованные и материально обеспеченные граждане. Молодежь в большей мере, чем люди старшего возраста, настроена на диалог и заинтересованное сотрудничество между поколениями. Но в последние годы уровень межпоколенческой толерантности у старшего поколения вырос.

Существенно повышают уверенность в достижимости взаимодействия поколений такие показатели социального самочувствия, как удовлетворенность человека своей жизнью, ощущение счастья, склонность доверять другим людям, отсутствие или ослабление ощущения одиночества. Весомость этих факторов с возрастом усиливается. Уверенность в возможности взаимодействия поколений мало зависит от таких формальных показателей, как состояние в браке и количество детей. Но в то же время выявлена непосредственная связь между межпоколенческой толерантностью и наличием родственных связей, а также близостью и степенью их интенсивности, которые измеряются частотой общения (личного и с помощью технических средств), надежностью оказания родственной помощи. Поколенческий разрыв проявляется в большей мере на уровне практик, но не ценностей. Влияние процесса развития цифровых технологий на взаимоотношения поколений носит пока ограниченный характер и проявляется фрагментарно. В обществе наряду с продвинутой «цифровой» молодежью существуют большие группы молодых людей, которые по многим ключевым параметрам мало отличаются от других граждан.

Библиография

- 1. Беляева Л.А. Социальный портрет возрастных когорт в постсоветской России // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 31–41.

- 2. Березовская И.П., Гашкова Е.М., Серкова В.А. «Цифровое» поколение. Перспективы феноменологической дескрипции // Россия в глобальном мире. 2015. № 7 (30). С. 53–64.

- 3. Бурмыкина О.Н. Межпоколенный семейный контракт: представления молодого поколения // Петербургская социология сегодня. 2017. Вып. 8. С. 150–159.

- 4. Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты в современной российской семье // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 102–104.

- 5. Волков Ю.Г. Межпоколенческое взаимодействие в российском обществе: поиск языка согласия и взаимопонимания // Гуманитарий Юга России. 2018. Т. 7. № 3. C. 30–42.

- 6. Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 42–49.

- 7. Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ.; гл. ред. и сост. серии С.Я. Левит. М.: Юрист, 1994.

- 8. Миронова А.А. Родственная межпоколенная солидарность в России // Социологические исследования. 2014. № 10. С. 136–142.

- 9. Пашинский В.М. Социология знания о механизме формирования поколений // Социологический журнал. 2013. № 1. С. 47–63. DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2013.1.363

- 10. Радаев В.В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М.: ВШЭ, 2019.

- 11. Семенова В.В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность М.: РОССПЭН, 2009.

- 12. Семенова В.В. Социальный портрет поколений // Россия реформирующаяся / Под редакцией Л.М. Дробижевой. М.: Academia, 2002. С. 184–212.

- 13. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А. Цифровое поколение России – компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017.

- 14. Старчикова М.В. Межпоколенное взаимодействие в современной России // Социологические исследования. 2012. № 5. С. 140–144.

- 15. Шамис Е., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. 5-е изд. М.: Синергия, 2019.

- 16. Kohli M. Public solidarity between generations: Historical and Comparative Elements: Research report. Free University of Berlin. Berlin: Institute of Sociology, 1993.

- 17. Palfrey J., Gasser U. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. N.Y.: Basic Books, 2008.

- 18. Strauss W., Hove N. The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America Next Rendezvous with Destiny. N.Y.: Broadway Books,1997.