- Код статьи

- S013216250012680-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250012680-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 67-80

- Аннотация

В статье демонстрируется возможность использовать наработки классической социологии для изучения различных аспектов современной военной социологии, особенно вопросов субстанциальной рациональности. В качестве примера приводится Георг Зиммель, взгляды которого на положение человека в социальных группах, динамику конфликта, доверие и положение «чужого» могут оказаться полезными в социологических исследованиях функционирования и действий вооруженных сил. Автор призывает к развитию военной социологии, более детально изучающей операционную сторону вооруженных сил, принимая во внимание интересы всех вовлеченных в военный конфликт сторон.

- Ключевые слова

- армия, классики социологии, субстанциальная рациональность, Георг Зиммель, военные операции, военные убеждения, «овраживание»

- Дата публикации

- 25.03.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 104

Введение.

С момента зарождения социологии как научной дисциплины война и мир, конфликт и насилие, армия и вооруженные силы всегда, в скрытой или явной форме, были предметом социологических научных исследований. В XIX-XX вв. война, массовые волнения, революции, боевые действия, мобилизации и связанная с этим жажда мира были частью жизни каждого человека. События и опыт, связанные с войной, не могли не стать предметом социологического анализа.

Сегодня военная социология, по большей части, имеет дело с гражданско-военными отношениями. Она изучает принятие политических решений об использовании вооруженных сил, отношения между государством и вооруженными силами, влияние на них общественного мнения и СМИ, репрезентацию населения страны в вооруженных силах, включая гендерные и национально-расовые аспекты, а также вызовы организационного характера (человеческие ресурсы и занятость), с которыми сегодня сталкиваются вооруженные силы. Этой отрасли социологии посвящено немалое количество научных работ. Важным источником для их обзора является докторская диссертация Б. Боэне о развитии военной социологии в США с начала прошлого века [Boëne, 1995]. Антология Д. Сигала и Дж. Бёрка дает ценный взгляд на положение дел в этой отрасли, начиная с 1940-х гг. до настоящего времени [Segal, Burk, 2012]. Узнать о сегодняшнем состоянии этой отрасли в Европе можно, обратившись к фундаментальной работе Г. Кюммеля и А. Прюферта [Kümmel, Prüfert, 2000]. В «Руководстве по войне и обществу» С. Карлтона-Форда и М. Эндера представлено исследование общественного влияния на недавние войны в Ираке и Афганистане [Carlton-Ford, Ender, 2013]. «Руководство по социологии в вооруженных силах» Дж. Кафорио и М. Нусиари дает наиболее свежее и всеобъемлющее представление об успехах в этой сфере [Caforio, Nuciari, 2018]. Наконец, обзор развития российской военной социологии, которая часто выпадает из зарубежных обзоров литературы по теме, предоставлен И.В. Образцовым [Obraztsov, 2019].

С. Малешевич указывает, что многие «отцы-основатели» социологии видели в войне и насилии ключевые механизмы социальных изменений, хотя дальнейшие пацифистские интерпретации классики, возможно, исказили этот подход [Maleševic, 2010a; 2010b]. Он даже говорит «о воинственной социологии», «социологии, кишащей мыслями о войне». В похожем ключе на «подавление войны» в социальной теории ссылаются Х. Йоас и В. Кнёбель, которые полагают, что войны зачастую являлись системообразующим элементом в генерации многих социальных теорий, будучи «информационным фоном идей», но не появляясь (или появляясь крайне редко) затем в самих теориях [Joas, Knöbl, 2013: viii].

Эти наблюдения стали толчком для написания данной статьи, цель которой – изучить связь трудов основателей социологии с сегодняшними вызовами, стоящими перед вооруженными силами. Вклад социологов касается вооруженных сил как в процессе их боевой подготовки, так и в моменты боевых действий при выполнении задач предотвращения, сдерживания и разрешения крупномасштабных вооруженных конфликтов.

Связь социологии с военными исследованиями.

Военные организации специфичны. Это, как правило, – особый, обособленный тип организации. Их обычно не изучают в рамках общих организационных исследований. Присущая им функция использования вооруженного насилия обособляет их от остального организационного мира. Связь военных исследований как дисциплины больше прослеживается даже не с организационными исследованиями, а с другими научными отраслями (особенно с политологией, административными исследованиями, изучением международных отношений и теорий гражданско-военных отношений).

В свое время [Soeters, 2018] мы проанализировали вклад в развитие военных исследований знаменитых социологов-классиков – М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса, Г. Зиммеля, Дж. Аддамс, У. Дюбуа – и более современных ученых – Э. Гоффмана, М. Фуко, М. Яновица, Н. Элиаса, К. Ламмерса, А. Рассел Хокшилд, С. Энло и Б. Латура. Из данного списка только Морриса Яновица можно считать собственно военным (и политическим) социологом, все остальные – ученые широкого профиля, но выдвинутые ими теории и наблюдения могут сыграть важную роль в социологическом изучении вооруженных сил. Теории и наработки этих авторов двигали военные исследования вперед. Они создавали то, что сыграло важную роль для понимания структуры, функционирования и эффективности сегодняшних вооруженных сил на всем земном шаре.

Их влияние было опосредовано и работами других ученых. Взгляды Маркса на социальное неравенство и элиты, например, стали особенно значимыми для изучения вооруженных сил благодаря работе Ч. Р. Миллса [Mills, 1956]. Позднее такие социологи, как Я. Леви [Levy 2010], также стали рассматривать социальное неравенство и его связь с военными действиями и их последствиями. Теории Вебера о бюрократии были интерпретированы для военных исследований многими учеными; например, одним из них стал М. Эндер [Ender, 2009], продолживший работу Дж. Ритцера [Ritzer 1998], который, в свою очередь, актуализировал М. Вебера. Наработки Дж. Аддамс о роли госслужбы в медиации конфликта были вдохновлены прагматичными идеями Дж. Дьюи, которые не так давно стали использоваться и непосредственно для анализа вооруженных сил [Shields, Soeters, 2017]. Теории о разнообразии в обществе, выдвинутые У. Дюбуа, были доработаны и применены к вооруженным силам Ч. Москосом и Дж. Батлером [Moskos, Butler, 1996]. М. Липски [Lipsky, 1980] помог использовать в военном деле исследования и подходы Э. Гоффмана. Работа К. Дандекера [Dandeker, 1990] выявила роль трудов М. Фуко и М. Вебера для анализа вызовов, стоящих сегодня перед силовыми структурами. Следуя по стопам работ А. Р. Хокшилд, Э. Бен-Ари [Ben-Ari, 1989] вынес на повестку вопрос об эмоциях в вооруженных силах. Многие американские социологи, включая Д. Сигала и Дж. Бёрка [Segal, Burk, 2012], продолжают расширять вклад М. Яновица в военные исследования. И это лишь небольшая часть подобных примеров.

Установление связи военных исследований с классикой социологии дает бесчисленное множество идей, теорий и эмпирических исследований, которые могут показаться чрезмерными и даже дезориентирующими. Темы варьируются от военной бюрократии и военной музыки до связей в первичных группах, от вопросов сохранения мира, расовых и гендерных проблем, стилей работы до эмоций в вооруженных силах и взаимовлияния науки и техники. И это только малая часть.

Следует признать, что Европа, где социология зародилась, и США, где она получила свое развитие, продолжают занимать доминирующее положение в социологических исследованиях в целом и в военной социологии в частности, что связано с определенными издержками [Obraztsov, 2019]. Такое доминирование Севера и Запада проблематично серьезной культурной ангажированностью. Поэтому некоторые ученые говорят о необходимости развивать так называемые «взаимосвязанные социологии» (connected sociologies), в которых теоретические категории будут переосмыслены для «создания нового понимания, которое будет включать в себя и преобразовывать предыдущие» [Bhambra, Santos, 2017: 6]. Считается, что такой расширенный подход, уделяющий намного больше внимания событиям на «мировом Юге» и на Востоке не просто добавит что-то к нашим знаниям, но и трансформирует их.

Принимая во внимание вышеизложенное и памятуя, что данная статья – лишь малый вклад в то, что должно стать всемирной военной социологией, вначале мы предлагаем вниманию читателей применение классических теорий к анализу и решению современных военных задач на примере трудов Г. Зиммеля. А затем рассмотрим обзор тем, которые красной нитью проходят через работы многих классиков социологии и могут использоваться для разрешения вызовов, стоящих сегодня перед вооруженными силами.

Практическое применение социологической теории: Г. Зиммель и вооруженные силы.

Зиммель (1958–1918) посвятил большую часть своей научной деятельности изучению конфликтов и динамики социальных отношений. Проводя исследования под «социологическим микроскопом», он предпринял первые попытки создать «формальную социологию», в которой обнаруживается сходство между разными социальными феноменами [Simmel, 1902; 1904; 1906; 1909]. Хотя он сам непосредственно военной социологией не занимался, именно его труды стали особенно значимы для современного изучения вооруженных сил.

Положение человека в группах.

В первую очередь, важную роль для анализа военных организаций и их деятельности играет теория Зиммеля о положении человека в крупных структурах (группах, сетях). Он впервые эксплицитно указал на роль таких характеристик, как количество, положение, размер группы и принадлежность к группам, в понимании поведения человека [Simmel, 1902]. Подчеркивал, что частота и форма взаимоотношений оказывают серьезное воздействие на поведение человека, вне зависимости от личности человека и содержания взаимоотношений. Одно только количество людей, вовлеченных во взаимоотношения, является важным критерием разделения на группы как по горизонтали, так и по вертикали. Зиммель также отмечал появившуюся в современной жизни принадлежность сразу к нескольким группам, которая является продуктом и сама приводит к космополитизму, дифференциации, индивидуализму, конфликту и конкуренции [Moss, Khurana, 2009; Simmel, 1902; 1955].

Принадлежность к нескольким группам важна для понимания серьезных проблем, имеющих отношение к сотрудничеству между военными службами, с национальными вооруженными силами или национальными акторами в конкретной стране при операциях за границей. В этой связи сложно переоценить важность для военных задач внутри страны и в миссиях за ее пределами трудов М. Грановеттера по «сильным» и «слабым» связям [Granovetter, 1973; 1983], а также Р. Бёрта по «структурным дырам» [Burt, 1995].

Действительно, в военных операциях силам, развернутым за границей, необходимо строить партнерство с национальными политическими силами той страны, в которой они находятся, которые могли бы помочь иностранцам в достижении цели, задействуя свои локальные ресурсы, информацию и компетенции. Вопрос в том, как правильно выбрать «подходящие» национальные силы. Как правило, в непривычной среде силовики склонны искать партнерства с теми локальными представителями, которые: а) близки им по географическому положению, б) схожи с ними и в) взаимно хорошо относятся к ним [Bollen, Soeters, 2010: 178–180]. Такие процессы развиваются имплицитно и являются следствием «универсальных» социопсихологических динамик, возникающих между людьми. Западные силы склонны создавать партнерства с организациями с сопоставимой организационной культурой, сотрудники которых учились на Западе или, по крайней мере, владеют английским языком.

Из этого вытекают важные (хотя и не очевидные, на первый взгляд) последствия для военной практики. С. Чейс, гражданка США, проживающая во время миссии ИСАФ1 в афганском городе Кандагаре, описывала, как американским военным было необходимо найти локальных партнеров в зоне операций, которые могли бы оказать им содействие в строительстве и обеспечении безопасности, транспортной и логистической деятельности, в найме местных жителей для лингвистической поддержки. Долгое время американцы отдавали предпочтение только одному региональному политическому лидеру и его племени, сотрудничая с ним. По ее мнению, это было крупнейшей ошибкой американцев в их операции на той территории. В результате в регионе уже не было единых «правил игры» для всех, поскольку все время предпочтение отдавалось только одному политическому партнеру за счет всех других потенциальных партнеров (племен, политических движений). В этой связи Чейс делает заключение, что «большинству кандагарцев казалось, что основная задача войск США в Кандагаре – служить Гуль Аге Шерзаю [губернатору провинции Кандагар в 2001–2003 гг., тому региональному лидеру, которого американцы выбрали своим партнером. – Прим. авт.] и его племени баракзай» [Chayes, 2006: 182]. В результате кандагарцы, не принадлежащие к этому конкретному племени, стали испытывать негодование в отношении американских войск. К тому же вся важная информация находилась в руках одного партнера американцев, исключая остальных, которые все более склонялись к росту враждебности. В результате пошатнулась легитимность всей миссии в регионе [Bollen, Soeters, 2010: 180], что привело ситуацию в более плачевное состояние, чем до начала операции.

Конфликт.

В отличие от многих более поздних социологов, Зиммель (как и Маркс) всегда подчеркивал важность изучения конкуренции и конфликта. И это не удивительно, поскольку оба ученых жили в конфликтных обществах. Такой подход делает их труды еще более значимыми для социологии вооруженных сил.

Зиммель начинает с того, что конфликт является обычным феноменом в обществе [Simmel, 1904; 1955]. У него есть положительные стороны, поскольку он служит интегрирующей силой в группе, вовлеченной в конфликт, крепко связывая членов одной группы. Поэтому правомерно мнение, что политические лидеры, сталкиваясь с антагонизмом в своей стране, часто начинают развивать конфликтные отношения с соседними странами именно по этой причине. И наоборот, единство группы часто теряется, когда исчезает оппонент. Например, протестантизм фрагментировался после того, как его оппонент, католическая церковь, потерял свои вес и власть [Simmel, 1955: 97–98].

Важно еще одно связанное с этим наблюдение: конфликт централизует группу и процесс принятия решений в ней. По этой причине «организация в армии – наиболее централизованная из всех существующих организаций… Армия – это организация, в которой безусловное верховенство центральной власти исключает любое независимое движение элементов» [Simmel, 1955: 89].

Зиммель заметил, что переход от войны к миру представляет собой более серьезную проблему, чем движение в обратном направлении. Он стал тщательно изучать различные мотивы и процессы на стадии завершения конфликта. Затем он проанализировал прекращение конфликта и увидел несколько причин этого процесса, по которым он может подойти к концу [там же: 109]: это происходит, когда исчезает предмет конфликта, или когда обнаруживается, что весь процесс был иррациональным, или когда у одной из сторон иссякают силы, или когда одна из сторон побеждает, или когда конфликт урегулируется путем компромисса или примирения. Подытоживая, Зиммель говорит, что драма непримиримости после конфликта также подходит к концу.

Отдельно им рассмотрено возникновение альянсов из групп, вовлеченных в конфликт. Помимо того, что конфликт крепко связывает членов группы, он может притянуть в эту группу людей или другие группы, которые никогда не объединились бы в обычной ситуации [там же, 1955: 90]. Такие альянсы могут быть устойчивыми, но чаще они формируются под конкретную задачу, объединяя людей для одной общей, но временной акции (войны, конфликта). Группы становятся союзниками по ряду причин: в конфликте с другими – не до избирательности в отношении друзей; сам конфликт зачастую лежит за пределами непосредственных интересов союзников; возможная выгода от победы может быть быстрой и серьезной; какие-то определенные личные элементы часто отходят на второй план; союзники могут взаимно подстегивать друг в друге чувства враждебности к противнику [там же: 106–107].

В ХХ в. идеи Зиммеля считались «устаревшими», но они до сих пор полезны. В частности, американский социолог Р. Коллинз, специалист по социологии насилия, разработал модель динамики конфликта, включая процессы эскалации и деэскалации, очень схоже с тем, как это делал Зиммель, но в более аналитической и универсальной форме [Collins, 2011].

Не ссылаясь открыто на Зиммеля, американский социолог Ф. Христия провела серьезные исследования в Боснии и в Афганистане по вопросу формирования альянсов во время гражданской войны. Она обнаружила, что все группы стремятся к формированию межгрупповых военных альянсов для создания минимальной выигрышной коалиции, которая бы обеспечила им победу, но так, чтобы плоды этой победы нужно было бы разделить с наименьшим числом союзников. Такое формирование альянсов очень сильно зависит от восприятия того, как распределяется относительная власть. Они склонны быть неустойчивыми, поскольку воюющие группировки все время меняются и часто подвержены фракционированию. Поэтому существуют различные циклы смены и дробления альянсов в гражданских войнах. Согласно Ф. Христии, формирование альянсов не основывается на политике идентичности, хотя политики, журналисты, военные и ученые часто заявляют, что это важный фактор [Christia, 2012: 240]. Она пишет, например, что христиане-католики, были в начале 1990-х гг. союзниками мусульман в войне в Боснии; аналогично, мусульмане-сунниты могут быть заодно с мусульманами-шиитами сейчас, но воевать с ними потом. Альянсы, в первую очередь, связаны с властью и шансами на победу путем вступления в альянс с кем-то.

Эти выводы глубокой работы Ф. Христии во многом перекликаются с заключениями Зиммеля и очень важны для понимания сегодняшних военных действий, в которых противником зачастую не является какая-то одна неизменная сторона. Напротив, воюют друг с другом разнообразные, постоянно меняющиеся группы, которые могут вступить в союзнические отношения с кем угодно, даже с зарубежными военными силами, если только эти зарубежные военные не будут по невнимательности помогать одной группе за счет других в регионе (как мы видели ранее на примере Афганистана). Вооруженные силы могут успешно использовать эти выводы в своей тактике. Самое главное, чтобы военные знали об этих динамических изменениях, поскольку незнание может им дорого стоить.

«Чужой».

Важную роль для социологии вооруженных сил играют также работы Г. Зиммеля о роли «чужого» [Levine, 1977]. «Чужой» – это человек, не являющийся частью сообщества, которое он посещает, и, следовательно, имеющий возможность наблюдать за ним с некоторой независимостью. Он подвергает сомнению то, что кажется неоспоримым, потому что ему легче заметить несогласованность и неувязки в поведении, взаимодействиях и культуре внутри группы [Schuetz, 1944]. Классический пример «чужого» – это социолог, который в силу своего образования склонен рассматривать повседневную социальную жизнь дистанцированно [Dahrendorf, 1968: 93–94]. От того, какова природа пребывания «чужого» (кратковременное посещение или долговременное проживание; по приглашению или принимаемое неохотно), существенно зависит взаимодействие между принимающей стороной и «чужим» [Levine, 1977: 23].

Зиммель в своем анализе «чужого» подчеркивает его положительные моменты: «чужой» может передавать информационные сообщения между группами, сообществами или компаниями, которые никак не были бы связаны без него. Поскольку он вовлечен только частично, «чужой» может придерживаться иного, более отстраненного взгляда на происходящее вокруг, в результате чего ему легче, чем своим, спровоцировать социальные изменения и инновации. К тому же, «стоя одной ногой внутри, а другой снаружи», он зачастую может выступать в качестве доверенного лица или судьи между конфликтующими сторонами, поскольку не вовлечен в эмоции, царящие внутри сообщества или группы [Moss, Khurana, 2009: 295].

Социальный тип «чужого» во многом важен для вооруженных сил. Например, военные переводчики, действуя между местными партнерами миротворцев и иностранными войсками, обладают всеми характерными чертами «чужого». Следующий пример хорошо иллюстрирует, как много «чужие» могут сделать в военных операциях. Британский военный ученый Тео Фаррелл описал, как развивались британские операции в афганской провинции Гильменд [Farrell, 2010]. Он наблюдал, как разные сменяющие друг друга войска вступали в ожесточенные бои с талибами, следуя одному и тому же сценарию и прибегая все к той же боевой подготовке, корни которой уходят во времена Второй мировой войны. Британские позиции в регионе постепенно улучшались ввиду больших потерь, понесенных противником, но качественное улучшение оказалось связано с новообразованным «боевым подразделением 52». Эта резервная бригада была незадолго до описываемых событий пополнена личным составом, имеющим совершенно иной опыт, отличный от традиционных способов ведения боя. Ее командир ранее участвовал в двух миссиях, не связанных с боевыми действиями: одна была связана с реформированием иракской военной полиции, другая – с реорганизацией ливанской армии. В обеих миссиях он понял, как важно влиять на местных партнеров, принимая их интересы всерьез. По сути и этот командир, и другие вновь прибывшие военнослужащие в этом подразделении были «чужими» в вооруженных силах ввиду качественно иного опыта, который они приобрели за время своей работы со многими военными и невоенными группами и сообществами. И они смогли успешно применить этот опыт в Гильменде, оказавшись настоящими новаторами.

Существует много примеров того, как «чужие» появляются внутри и вокруг военных организаций. Особенно стоит отметить рассмотренную А. Шюцем ситуацию возвращающегося домой ветерана войны. Его статья была опубликована в 1945 г., когда вот-вот должны были демобилизовать большое количество американских солдат вследствие завершения Второй мировой войны. Анализируя положение ветеранов, Шюц сначала подчеркивает, как все упорядоченно и структурированно в армии, какое положение и ощущение дает солдатам военная форма, когда они служат. Когда же ветеран возвращается домой, то, скорее всего, в первую очередь, он столкнется с тем, что на «гражданке» все дезорганизовано и неупорядоченно. К тому же без военной формы ветеран теряет очевидный статус кого-то особенного. Вся ситуация кажется «странной». Поэтому к встрече и взаимному привыканию должны готовиться не только ветераны, но и встречающее их общество. Ветерану снова придется учиться понимать гражданское общество, а обществу нужно будет понять, что «человек, которого они так ждут, будет другой, не такой, каким они его себе представляют» [Schuetz, 1945: 376]. Этот урок и сегодня продолжает оставаться таким же важным и актуальным, как 70 с лишним лет назад.

Наследие Зиммеля в социологии трудно переоценить. Однако есть еще одно замечание. Как и Вебер, и Дюркгейм, на закате своей жизни Зиммель стал свидетелем начала разразившейся Первой мировой войны. Он так оптимистично и апологетично писал свои эссе и выступал по поводу этих событий, говоря об «августовском переживании» и выражая поддержку позиции кайзеровской Германии, что понять и принять это сегодня кажется невозможным [Joas, Knöbl, 2013: 134–137; 153]. Но Зиммель лишь принял позицию в отношении этих событий, аналогичную позиции М. Вебера и других немецких ученых. Это демонстрирует, что взгляды знаменитых социологов, какими бы профессионалами они ни были с аналитической точки зрения, зависят от времени и условий. Большая часть их взглядов остается полезной и важной, однако другую их часть вряд ли можно назвать таковой [Cotesta, 2017].

Связь классики социологии с современными военными исследованиями: темы и перспективы.

Пример Зиммеля показывает, что наработки социологов-классиков можно и сегодня использовать при социологическом анализе деятельности вооруженных сил. Основатели социологии каждый по-своему внесли вклад в наши сегодняшние знания о вооруженных силах в социальном контексте [Soeters, 2018]. Даже если они не изучали непосредственно вооруженные силы, их теоретические и эмпирические наработки могут плодотворно применяться в военной среде.

Категории научного вклада.

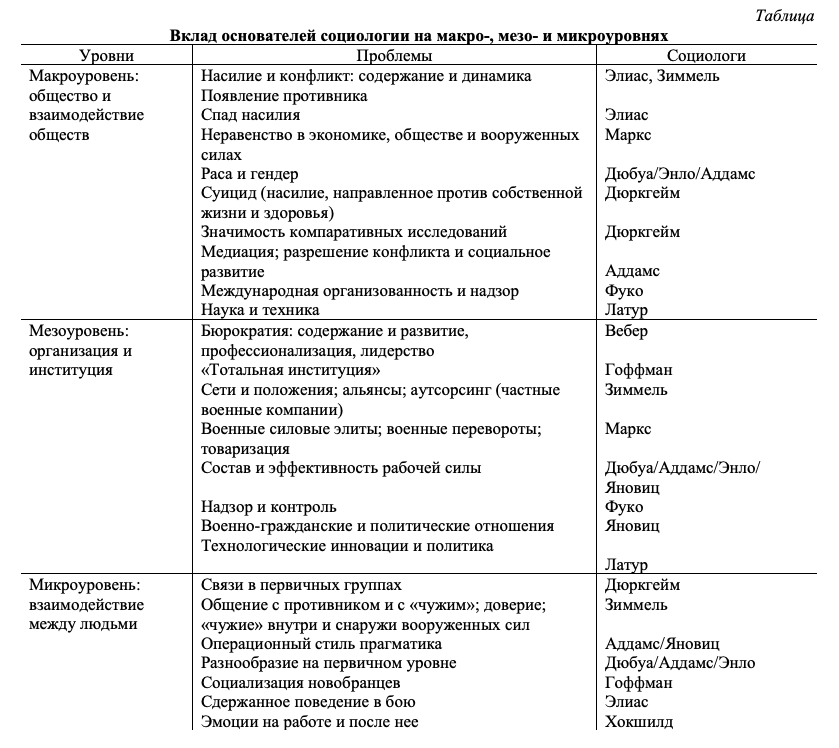

Понять охват и разнообразие научного вклада основателей социологии можно, осознавая, что авторы рассуждают на разных уровнях социологического анализа. Не стремясь к чрезмерному упрощению, можно разбить значимость классической социологии для военного дела на следующие категории:

– макроуровень – уровень вооруженных сил в контексте общества в целом и наднациональных порядков;

– мезоуровень – уровень организаций (правительственных, гражданского общества и рыночных структур) и институций (законов, традиций и обычаев);

– микроуровень – уровень поведения отдельных людей и взаимодействия между ними.

Это очень приблизительные категории, и их ни в коем случае не стоит рассматривать как статические или независимые друг от друга. Люди строят свою жизнь на микроуровне, но испытывают влияние возможностей и ограничений, образующихся на мезо- и макроуровнях [Giddens, Sutton, 2013]. В то же время на микроуровне люди участвуют в создании этих возможностей и ограничений мезо- и макроуровней. У них есть право голоса в демократических выборах, есть слово в организациях, они вовлечены в формирование рабочих обычаев этих организаций и, помимо этого, они могут влиять на гражданское общество как волонтеры и активные граждане. Однако пространство для маневра может быть меньше у одних и больше у других. Поведение человека всегда контекстуально обусловлено. Это относится к человеческому поведению и к социальной жизни в целом, но также и к человеческому поведению и к социальной жизни в военной сфере.

В приведенной ниже таблице представлены основные идеи основателей социологии на этих трех уровнях (табл.).

Таблица. Вклад основателей социологии на макро-, мезо- и микроуровнях

Важно не просто перечислить темы, а добавить некоторые ключевые тенденции, вытекающие из предыдущей дискуссии об актуальности трудов основателей социологии для современных военно-социологических исследований.

Социология военных операций.

Война, насилие и поведение военнослужащих – социальные феномены по своей сути, «социальные факты». Нет ничего «несоциологического» в том, чтобы выстрелить, взорвать здание или запустить беспилотник. Боевое действие – это действие человека, и оно всегда затрагивает других людей, влияет на их действия и реакции, их чаяния и переживания.

Это означает, что социологам не следует отказываться от изучения динамики военных операций, их непосредственного воздействия и более позднего резонанса. Некоторые авторы-классики конкретно высказывались о насилии и войне [Grutzpalk, 2002]. Они изучали поведение военнослужащих на поле боя, пусть, в большинстве своем, и в безопасном окружении своих библиотек или кабинетов. Обязательно нужно продолжать и усиливать такое изучение поведения военнослужащих в действии, возможно, сокращая при этом расстояние до места действия по сравнению с тем, как это было принято у социологов-основателей.

Военная социология сегодня в основном изучает гражданско-военные и военно-политические отношения, включая роль средств массовой информации, а также военное управление и проблему человеческих ресурсов [Soeters, 2018]. Предметами изучения в рамках последнего становятся лидерство, набор и удержание личного состава, влияние образования и подготовки, роль условий развертывания, стресс, благополучие семей военных. Это – важные феномены. Однако они составляют лишь внешний слой, а не ядро военной организации и поведения военнослужащих.

Сегодня военная социология нечасто изучает боевые действия непосредственно. Ученые-теоретики, похоже, не особенно заинтересованы в изучении боевых действий в горячих точках, когда военные убивают или убивают их. Эти события отдаются на откуп военным экспертам и журналистам, либо, в ретроспективе, историкам. Впрочем, есть и исключения: например, М. Эндер [Ender, 2009], Д. Рестень [Resteigne, 2012] и Ч. Руффа [Ruffa, 2014] провели полевые исследования среди военнослужащих в бою, хотя и не в центре боевых действий и изучая больше самих военнослужащих, чем их влияние на регион операции. Между тем существует насущная необходимость изучать влияние боевых действий на население страны конфликта – на то, как оно и разные его группы справляются с окружающими событиями и реагируют на них. Интересно отметить, что ученые-женщины, социологи и политологи – такие как Ф. Олонисакин [Olonisakin, 2000], Б. Пулиньи [Pouligny, 2006], Ф. Христия [Christia, 2012], С. Отессер [Autessere, 2014] и многие другие – берут инициативу в свои руки. Они лично едут в районы боевых действий, живут (зачастую с риском для жизни) среди граждан тех стран, где разворачиваются конфликты. Тем самым они прокладывают путь к эмпирической социологии и антропологии военных операций – путь, до недавнего времени почти не исследованный.

Действительно, если серьезно относиться к тому, что писали основоположники, социологам нужно вернуть боевые действия в круг своих интересов. И тогда следующим шагом должно стать их изучение непосредственно в районах проведения военных операций.

Изучение взаимопроникновения военных убеждений.

Нужно продолжать изучать военные идеи, идеологии и традиции. Для начала надо понимать, что нет объективной истины в процессе принятия военных решений или в поведении военных. Как известно из социологии знания, «реальности» и то, как мы их понимаем, «социально сконструированы» [Berger, Luckman, 1984]. Поэтому нелегко определить, например, идеальный способ проведения военных операций: определение идеала зависит от целей и приоритетов, которые перед собой ставит человек, ценностей и убеждений, в которые он верит, и причинно-следственных связей, которые он проводит. Скорее всего, существуют национальные «шаблоны» таких целей, ценностей и убеждений. Похоже, что, к примеру, англо-саксонский шаблон ценностей и убеждений, относящихся к военному делу и вооруженным силам, отличается от их современной континентальной западноевропейской конфигурации. А африканский стиль проведения военных операций отличается от англо-саксонского и западноевропейского, или русского и китайского, которые также отнюдь не схожи.

Из социологии организаций известно, что организации одного сектора склонны становиться похожими друг на друга, несмотря на разделяющие их государственные границы и континенты. Этот процесс называется изоморфизмом – тенденцией к развитию схожих форм. Возникает вопрос, которым следует озадачиться социологам-теоретикам: как развиваются эти процессы и в каком направлении они пойдут? В последние десятилетия англо-саксонский (особенно, американский) стиль военного поведения доминирующим образом задавал направление движения всем остальным. Это связано с технологическим, экономическим и культурным доминированием США и стран НАТО. Мы видели, что происходило после распада Советского Союза, когда национальные вооруженные силы стран Центральной и Восточной Европы (Польши и Болгарии, например) перешли под эгиду НАТО. Подобную ассимиляцию можно наблюдать и во время операций в Афганистане. Концепция «правительственности» Мишеля Фуко помогает увидеть, как начинаются такие процессы.

Тем не менее такое влияние не обязательно должно продолжаться и в будущем. Баланс, убеждения и приоритеты могут очень быстро меняться. Доминирование военного стиля определяется его способностью достигать целей, эффективностью и общим успехом как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это влияет и на процессы обучения и адаптации в вооруженных силах страны, а также может привести к изменениям взаимного влияния между вооруженными силами разных стран. Как только ученые, практики военных исследований и политики увидят в разных военных операциях источник вариативности и выбора и станут изучать их с этой точки зрения, начнется дискуссия о том, в каком направлении лучше двигаться дальше.

Важны изменения и в стратегических приоритетах. Наглядным примером может стать усиление военного сотрудничества между вооруженными силами стран Европейского Союза, которое должно произойти в ближайшем будущем. Этот процесс ускоряется нежеланием США продолжать брать на себя всю ответственность в этом регионе, а также растущими угрозами в ближайшем окружении Европы. Изучить эту тему будет особенно интересно.

Как уже говорилось выше, важно расширить область военных исследований, включив в нее реалии Юга и Востока с целью создания «взаимосвязанных социологий вооруженных сил». Вполне может оказаться, что вооруженные силы, которые, как сейчас считается, играют менее важную роль, на самом деле могут внести весомый вклад в предотвращение, сдерживание и разрешение военных конфликтов в разных частях мира. Тогда военная социология сможет выйти за границы сфер изучения авторов-основателей, которые в основном анализировали лишь Европу и Америку.

Методы настоящего сопряжения.

Следуя за основоположниками социологии и расширяя горизонты их взглядов, стоит подчеркнуть необходимость эмпирики в военных исследованиях. Во-первых, следует серьезно отнестись к урокам Дюркгейма и других классиков о важности сопоставительного анализа. Только сопоставляя и сравнивая, можно понять, какие динамики наиболее благоприятны для предотвращения, сдерживания и разрешения насущного конфликта. Несомненно, не стоит исключать и собственные взгляды исследователей, но нужно помнить, что компаративные исследовательские подходы дают определенные мерила и критерии более важные, чем личное мнение.

Во-вторых, важно связывать разные уровни действия и анализа [Autessere, 2014]. Военные миссии всегда реализуются на разных уровнях, которые обязательно нужно изучать в комплексе. Необходимо как можно скорее сократить пропасть между теорией и практикой, чтобы появилась возможность проводить настоящие полевые исследования на местах военных действий.

В-третьих, в социологических исследованиях можно выделить два методологических направления – качественное и количественное. В большинстве случаев ученые-социологи выбирают одно из них. Однако некоторые отцы-основатели сочетали в своей работе оба подхода. Например, успешно делали это Эмиль Дюркгейм, Уильям Дюбуа и Моррис Яновиц. Данную традицию стоит продолжать.

Понимание и сдержанность; укрощение процесса «овраживания».

Как уже отмечалось, ни в социальной жизни, ни в военных вопросах нет объективных и всеобъемлющих истин. «Социальные реальности», включая «военные реальности», всегда «социально сконструированы» [Berger, Luckman, 1984]. Это проявляется в том, как мы воспринимаем предметы и явления, что думаем о них. Человек делает это как часть коллектива, строит «сообщества восприятия и мысли», в которых он когнитивно социализируется [Zerubavel, 1997: 9, 15]. Такими коллективами могут быть политические партии, национальные вооруженные силы, региональные и религиозные сообщества или профессиональные ассоциации. По словам Э. Зерубавеля, «мы усваиваем элементы окружения, используя разные нормы наведения резкости , общество контролирует, какие мысли даже просто “приходят нам в голову”» [Zerubavel, 1997: 51]. Это означает, что мы не верим тому, что видим. Наоборот, мы видим то, во что верим. Такой социально-когнитивный механизм только усиливается сегодняшними интернет-технологиями (алгоритмами, которые дают новые данные, совпадающие с тем, что нам нравилось ранее или на что мы обращали внимание).

Этот механизм играет огромную роль в международных отношениях и военных вопросах. Человек не может выступать против другого человека и бороться с ним, не прибегая к тому, чтобы, прежде всего, его обвинить, обесчеловечить, сделать козлом отпущения, то есть «овражить»2, при этом удостоверяясь, что соратники поддерживают эти обвинения и голословные заявления [Soeters, 2005]. Есть только один способ предотвращения этих процессов: нужно проявить сдержанность и попытаться понять, по-настоящему понять, почему другие люди делают то, что делают, даже если их поведение, на первый взгляд, кажется плохим. Нужно не увлекаться соперничеством, не желать любой ценой быть лучшим или доминировать над остальными, не жаждать ощущения собственного превосходства и не хотеть «ухватить большую часть пирога». Сдержанность, контроль над эмоциями, страстями и порывами, контроль над собой, а не над окружающими, может помочь совершить такой поворот [Elster, 2000; Sorokin, 1954].

Вместо заключения: к военной социологии с более «широкой душой».

Основатели социологии учили нас не ограничиваться тем, что и так делают военные эксперты – постановкой вопросов о близких связях целей и средств. В социологии это называется функциональной рациональностью. Примером такой рациональности может быть изучение того, как лучше всего, например, разбомбить мост – с наименьшими затратами топлива, боеприпасов, с максимальной безопасностью для самолета. А постановка и изучение вопроса, как разрушение этого моста с возможным сопутствующим ущербом может помочь завершить боевые действия, уже относится к сфере субстанциальной рациональности. Здесь связи целей и средств – намного более далекие и сложные.

Социологи-основоположники К. Маркс, Г. Зиммель, У. Дюбуа, М. Яновиц, А. Рассел Хокшилд и С. Энло без устали повторяли, насколько важно обращать внимание на более широкие вопросы, даже если другие это не всегда поймут или оценят. Действительно, то, что казалось противоречивым вчера, вполне может стать общеизвестной истиной сегодня [Levy, Reinecke, Manning, 2016]. То, что было предметом субстанциальной рациональности в прошлом, становится сейчас предметом функциональной рациональности. Все меняется и меняется быстро.

В этом контексте П. Адлер и Дж. Джермиер говорили, что управленческие исследования должны больше внимания уделять эксплуатируемым группам (таким как работники более низкого звена и необеспеченные слои населения), а также жестокому обращению с естественной окружающей средой [Adler, Jermier, 2005]. Они выступали за науку с более «широкой душой». Аналогично можно выступить за развитие военной социологии с более «широкой душой», уделяющей особое внимание странам, переживающим период военного присутствия и боевых действий иностранных вооруженных сил, но также солдатам и ветеранам, которые несут бремя своих действий. Такая военная социология должна обеспечить то, что, несмотря на чистое выполнение военных задач (успешно проведенные операции без урона собственным подразделениям и без издержек), исходная законность этих задач и военного присутствия как такового все равно будет подвергаться не менее детальному рассмотрению [Ben-Ari, 1989: 383]. Она также должна не допустить того, чтобы терялся из вида возможный ущерб от военного присутствия и боевых действий [Masuch, 1991]. Такая военная социология должна способствовать повышению эффективности вооруженных сил.

Для достижения этой цели можно обратиться к старой идее «социологического воображения» [Mills, 1959], которая предполагает постановку базовых вопросов по ситуации и представления, как можно было бы поступить иначе. Она также предполагает непринятие утверждения, будто «не было другого выхода». Она выдвигает аргументы против тенденции свести все альтернативы к одному предлагаемому решению. Она говорит о тщательнейшем изучении «военного определения реальной обстановки в мире», как однажды сказал Ч. Р.Миллз [Mills, 2000 [1956]: 202]. На самом деле она предполагает критическое изучение любого определения реальной обстановки в современном мире.

Библиография

- 1. Adler P.S., Jermier J. (2005) Developing a field with more soul: standpoint theory and public policy research for management scholars. Academy of Management Journal 48(6): 941–944. DOI: 10.5465/AMJ.2005.19573091

- 2. Autessere S. (2014) Going micro: emerging and future peacekeeping research. International Peacekeeping 21(4): 492–500. DOI: 10.1080/13533312.2014.950884

- 3. Ben-Ari E. (1989) Masks and soldiering: The Israeli army and the Palestinian uprising. Current Anthropology 4(4): 372–389.

- 4. Berger P., Luckman Th. (1984) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin.

- 5. Bhambra G.K., Santos B.S. (2017) Introduction: global challenges for sociology. Sociology. 51(1): 3–10. DOI: 10.1177/0038038516674665

- 6. Boëne B. (1995) Conditions d’emergence et de développement d’une sociologie specialisée: le cas de la sociologie militaire aux Etats-Unis. Ph.D. thesis. Paris: University of Paris V René Descartes.

- 7. Bollen M., Soeters J. (2010) Partnering with ‘strangers’. In: Soeters J., Fenema P.C., Beeres R. (eds.) Managing Military Organizations. Theory and Practice. London and New York: Routledge.

- 8. Burt R.S. (1995) The social structure of competition. In: N. Nohria and R.G. Eccles (eds.), Networks and Organizations: Structure, Form and Action. Boston: Harvard University Press.

- 9. Caforio G. (2003) Some historical notes. In G. Caforio (ed.) Handbook of the Sociology of the Military. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers: 7–26.

- 10. Caforio G., Nuciari М. (eds) (2018) Handbook of the Sociology of the Military. Cham: Springer.

- 11. Carlton-Ford St., Ender M. (2013) The Routledge Handbook of War and Society: Iraq and Afghanistan. London and New York: Routledge.

- 12. Chayes S. (2006) The Punishment of Virtue. Inside Afghanistan after the Taliban. London: Penguin Books.

- 13. Christia F. (2012) Alliance Formation in Civil Wars. Cambridge: Cambridge University Press.

- 14. Collins R. (2011) C-escalation and D-escalation: a theory of the time-dynamics of conflict. American Sociological Review 77(1): 1–20. DOI:10.1177/0003122411428221

- 15. Coser L. (1963) Peaceful settlements and the dysfunctions of secrecy. Journal of Conflict Resolution 7(3): 246-253.

- 16. Cotesta V. (2017) Classical sociology and the First World War: Weber, Durkheim, Simmel and Scheler in the trenches. History 102(351): 432–449. DOI:10.1111/1468-229X.12456

- 17. Dahrendorf R. (1968) Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie (Gesammelte Abhandlungen 1). München: Piper & Co Verlag.

- 18. Dandeker Chr. (1990) Surveillance, Power and Modernity: Bureaucracy and Discipline from 1700 to the Present Day. Cambridge: Polity Press.

- 19. Elster J. (2000) Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints. Cambridge: Cambridge University Press.

- 20. Ender M.G. (2009) American Soldiers in Iraq. McSoldiers or Innovative Professionals? London and New York: Routledge.

- 21. Farrell Th. (2010) Improving in war: Military adaptation and the British in Helmand province, Afghanistan 2006-2009. Journal of Strategic Studies 33(4): 567–594. DOI: 10.1057/ipr.2013.19

- 22. Giddens A., Sutton Ph.W. (2013) Sociology. 7th edn. Cambridge: Polity Press.

- 23. Granovetter M. (1973) The strength of weak ties. American Journal of Sociology 78(6): 1360–1380.

- 24. Granovetter M. (1983) The strength of weak ties: A network theory revisited. Sociological Theory, 1(X), 201–233.

- 25. Grutzpalk J. (2002) Blood feud and modernity: Max Weber’s and Emile Durkheim’s theories. Journal of Classical Sociology 2(2): 115–134. DOI: 10.1177/1468795X02002002854

- 26. Joas H., Knöbl W. (2013 [2008]) War in Social Thought: Hobbes to the Present. Princeton NJ and Oxford: Princeton University Press.

- 27. Kümmel G., Prüfert A. (2000) (eds) Military Sociology: The Richness of a Discipline. Baden-Baden, Germany: Nomos Verlaggesellschaft.

- 28. Levine D.N. (1977) Simmel at a distance: On the history and systematics of the sociology of the stranger. Sociological Focus 10(1): 15–29.

- 29. Levy D., Reinecke J., Manning S. (2016) The political dynamics of sustainable coffee: contested value regimes and the transformation of sustainability. Journal of Management Studies 53(3): 364–401. DOI: 10.1111/joms.12144

- 30. Levy Y. (2010) The hierarchy of military death. Citizenship Studies 14(4): 345–361. DOI:10.1080/13621025.2010.490030

- 31. Lipksky M. (2010 [1980]) Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russel Sage Foundation.

- 32. Lowry R.P. (1972) Toward a sociology of secrecy and security systems. Social Problems 19(4): 437–450.

- 33. Maleševic S. (2010a) The Sociology of War and Violence. Cambridge: Cambridge University Press.

- 34. Maleševic S. (2010b) How pacifist were the founding fathers? War and violence in classical sociology. European Journal of Social Theory. 13(2): 193–212. DOI: 10.1017/S0003975611000257

- 35. Mannheim K. (1940) Man and Society in an Age of Reconstruction. Routledge and Kegan Paul: London.

- 36. Masuch M. (1991) The determinants of organizational harm. Research in the Sociology of Organizations, 9: 79–102.

- 37. Mills Ch.W. (1959) The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

- 38. Mills Ch.W. (2000 [1956]) The Power Elite, New Edition. Oxford/New York: Oxford University Press.

- 39. Moskos Ch., Butler J.S. (1996) All That We Can Be: Black Leadership and Racial Integration the Army Way. New York: Basic Books.

- 40. Moss K.R., Khurana R. (2009) Types and positions: The significance of Georg Simmel’s theories for organizational behavior. In: P.S. Adler (ed.), The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations, Oxford: Oxford University Press, pp. 291-306.

- 41. Obraztsov I. V. (2019) The institutionalization of military sociology: the Russian path of gains and losses. Journal of Political and Military Sociology 46(1): 124–163. DOI: 10.5744/jpms.2019.1005

- 42. Olonisakin F. (2000) Reinventing peacekeeping in Africa: Conceptual and legal issues in ECOMOG operations. The Hague and Boston: Kluwer Law International.

- 43. Pouligny B. (2006) Peace Operations Seen from Below. UN Missions and Local People. Bloomfield CT: Kumarian Press.

- 44. Resteigne D. (2012) Le Militaire en Opérations Multinationales. Regards Croisés en Afghanistan, en Bosnie, au Liban. Bruxelles: Bruylant.

- 45. Ritzer G. (1998) The McDonaldization Thesis: Explorations and Extensions. London: Sage.

- 46. Ruffa Ch. (2014) What peacekeepers think and do: An exploratory study of French, Ghanaian, Italian and South Korean armies in the United Nations Interim Force in Lebanon. Armed Forces and Society 40(2), 199–225. DOI:10.1177/0095327X12468856

- 47. Schuetz A. (1944) The stranger: an essay in social psychology. American Journal of Sociology 49(6): 499-507.

- 48. Schuetz A. (1945) The homecomer. American Journal of Sociology 50(5): 369–376.

- 49. Segal D., Burk J. (eds) (2012) Military Sociology. 4 vols. Thousand Oaks, CA: Sage.

- 50. Shields P., Soeters J. (2017) Peaceweaving: Jane Addams, positive peace, and public administration. American Journal of Public Administration 47(3): 323–339. DOI: 10.1177/0275074015589629

- 51. Simmel G. (1902) The number of members as determining the sociological form of the group. American Journal of Sociology, 8(1): 1–46.

- 52. Simmel G. (1904) The sociology of conflict. I. American Journal of Sociology, 9(4): 490–525.

- 53. Simmel G. (1906) The sociology of secrecy and secret societies. American Journal of Sociology 11(4): 441–498.

- 54. Simmel G. (1909) The problem of sociology. American Journal of Sociology 15(3): 289–320.

- 55. Simmel G. (1955) Conflict & the Web of Group-Affiliations. New York etc.: Free Press.

- 56. Soeters J. (2005) Ethnic Conflict and Terrorism. The Origins and Dynamics of Civil Wars. London/New York: Routledge.

- 57. Soeters J. (2018) Sociology and Military Studies. Classical and Current Foundations. New York/London: Routledge.

- 58. Sorokin P. A. (1954) The Ways and Power of Love. Boston: Beacon Press.

- 59. Zerubavel E. (1997) Social Mindscapes. An Invitation to Cognitive Sociology. Cambridge, Mass./London: Harvard University Press.