- Код статьи

- S013216250012083-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250012083-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 75-86

- Аннотация

Включенность в интернет-коммуникации, активность и креативность в них рассмотрены в статье как показатели развитости сетевых и потоковых структур. Данные эмпирического исследования (телефонный опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, февраль-март 2020 г.) дают основание полагать, что эти структуры – устойчивые и широко распространенные паттерны общественной жизни. Уровень развития этих структур в разных сегментах общества не одинаков. Социальные структуры, обнаруживаемые при помощи показателей включенности, активности, креативности в сетевых коммуникациях, больше развиты в мегаполисах, в большей степени создаются и используются молодежью и людьми, относящимися к средним стратам. Больше участвуя в сетевых коммуникациях и генерируя интенсивные потоки обновляемого контента, представители этих социальных групп наращивают собственный виртуальный капитал. Дифференциация социальных групп по критерию объема виртуального капитала является новой формой неравенства. По отношению к неравенству, получившему в конце прошлого века название «цифровой разрыв», новая форма предстает как цифровой разрыв второго рода, когда доступ к дополнительным ресурсам зависит не просто от включенности в коммуникационные сети, а от активности и креативности в них.

- Ключевые слова

- социальные сети, Интернет, активность, креативность, цифровой разрыв, социальное развитие, наполненность жизни

- Дата публикации

- 10.02.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 402

От традиционных к новым показателям социального развития.

Показатели, которыми социальные науки традиционно оценивают уровень развития общества, отражают оставшиеся в прошлом процессы роста структур индустриального капитализма и системы благосостояния (welfare system). Показатель ВВП на душу населения, появившийся в 1950-х гг. в зените массового индустриального общества, выражал на языке бухгалтерских счетов экспансию ключевых институтов этого общества – промышленных предприятий, потребительских рынков и организованной торговли, государственного регулирования и (пере)распределения материальных благ. Институциональные нормы устанавливают общие стандарты производственных и потребительских практик. С распространением этих норм на большинство людей уровень развития общества стал величиной, измеримой в унифицированных терминах эффективности социально-экономических институтов. ВВП на душу населения – универсальный показатель эффективности институтов массового индустриального общества.

Начало перехода к постиндустриальному обществу было отправной точкой поисков показателей, соответствующих пониманию того, что развитие экономической системы не совпадает с собственно социальным развитием. Это понимание представлено, например, в публикующемся с 1990 г. и получившем признание «индексе человеческого развития» (ИЧР) ООН. Этот индекс содержит три компонента оценки качества жизни: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, продолжительность образования. В ИЧР качество жизни по сути представлено как качество институтов, обеспечивающих благосостояние в развитом индустриальном обществе. Измеряются средняя покупательная/производительная способность и средняя доступность главных социальных сервисов (здравоохранения, образования) для людей, чья жизнь структурирована институциональными нормами, состоит из труда, отдыха, лечения, обучения.

По мере перехода к постиндустриальному обществу международное экспертное сообщество предлагает показатели социального развития, более соответствующие современным представлениям о благополучном и гармоничном существовании людей. К покупательной способности и доступности социальных сервисов добавлен третий компонент/измерение качества жизни – комфортность среды (природной, социальной), которая достигается не только эффективным функционированием институтов, но и (взаимо)действиями индивидов, сообществ, социальных движений. «Индекс лучшей жизни» (Better Life Index), созданный под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в 2011 г., ориентирован на учет, помимо уровней дохода, образования, здоровья, таких дополнительных измерений социального развития, как уровень субъективно оцениваемой удовлетворенности жизнью, объем свободного от работы времени, экологическое благополучие, гендерное равенство, гражданская активность, уровень доверия между людьми и к общественным институтам.

С объединением объективистской, институциональной перспективы и конструктивистской, интеракционистской перспективы социальное развитие выглядит как рост социальных структур двух типов – тотальной, унифицирующей социальности, создаваемой институтами, и частной, ситуативной социальности, конструируемой индивидами и группами в интеракциях. Эта интеграция явно запоздала. В результате демассовизации общества, дифференциации и фрагментации стилей жизни нормативная и регулятивная функции институтов ослабли, новые формы коммуникации потеснили интеракции в режиме «лицом к лицу» в их социально-конструирующей роли. Исследования социальных изменений 1990–2000-х гг. показывают, что социальное развитие сейчас – это в первую очередь рост сетевых и потоковых структур, – альтернатив и традиционным институтам и привычным интеракциям. Сетевые и потоковые структуры создают избирательную и динамичную социальность [Castells, 2000; Urry, 2000; Knorr Cetina, 2003; Иванов, 2012].

Результаты социального развития, все больше определяемого ростом новых структур (сетевых и потоковых), выходят за рамки привычных концепций уровня жизни и качества жизни. Новую модель развития можно определить как рост наполненности жизни. Наполненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни с включенностью в сети и потоки нового постиндустриального общества c пространственной и социокультурной мобильностью, креативностью. В инновационной модели развития к показателям уровня доходов/потребления, доступности социальных сервисов и комфортности среды необходимо добавить показатели насыщенности жизни людей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художественным или техническим творчеством.

Комплекс такого рода показателей создан в ходе реализации на Факультете социологии СПбГУ проекта «Разработка модели социального развития в условиях постглобализации и поствиртуализации». В ряду других в качестве важных в современных условиях показателей социального развития были взяты активность и креативность в социальных сетях, функционирующих на интернет-платформах. Эти показатели развития апробированы эмпирическим исследованием в трех российских регионах. Исследование проведено в феврале – марте 2020 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области. Методом сбора данных был телефонный опрос. Формализованные интервью проводились с использованием технологии CATI на оборудовании ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет-исследования» (проект № 106-16435). Опрос проведен по квотным выборкам. Квотирование осуществлено по полу, возрасту, типу населенного пункта (только для Свердловской области). Объем выборок составил 356 человек (Москва), 420 (Санкт-Петербург), 402 (Свердловская область). В статье анализируются результаты опроса, которые позволяют оценить степень включенности жителей российских регионов в интернет-коммуникации и степень их активности и креативности в социальных сетях, функционирующих в интернете.

Включенность в интернет-коммуникации.

Включенность в сетевые структуры, функционирующие на базе Интернета, является показателем наполненности жизни, поскольку интенсивные обмены в сетях открывают доступ к социальным и культурным ресурсам, которых нет в непосредственном окружении индивида, увеличивают его/её социальный капитал за счет «слабых связей», насыщают жизнь социокультурным опытом получения и создания символических продуктов.

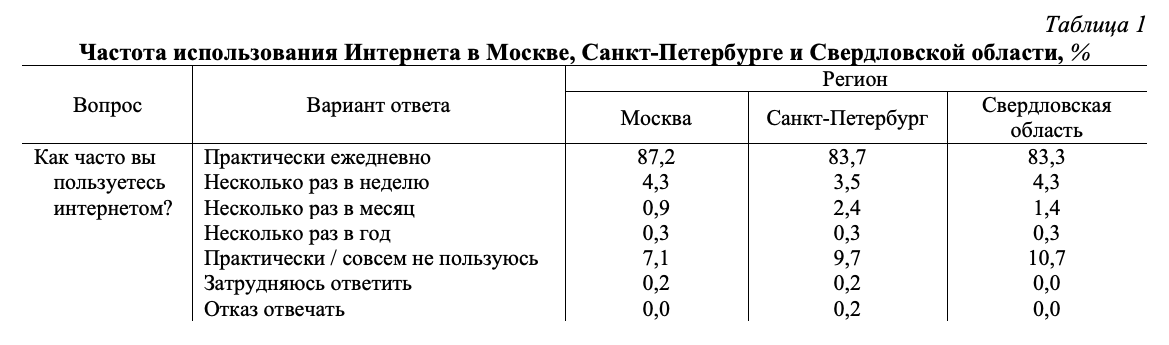

В исследовании степень включенности в сетевые структуры в трех российских регионах оценивалась в первую очередь по частоте использования интернета (табл. 1). Данные опроса показывают существование двух основных категорий по отношению к использованию Интернета – абсолютно доминирующая группа оценивающих свое использование как ежедневное (доля выше 80%) и альтернативная группа заявляющих о неиспользовании Интернета вообще (их доля в 8–12 раз меньше). Различия между регионами в распределении паттернов использования Интернета небольшие, но заметные: разрыв между числом считающих себя постоянными пользователями и числом признающихся в неиспользовании его в Москве и Санкт-Петербурге больше, чем в Свердловской области.

Таблица 1. Частота использования Интернета в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, %

При сравнении полученных данных с данными об использовании Интернета по России ФОМа и ВЦИОМа, можно заметить, что показатели по каждому из трех регионов существенно выше общероссийских, даже с учетом роста доли постоянных пользователей в ситуации ограничительных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. По результатам опроса ФОМа, проведенного в мае 2020 г., суточная аудитория Интернета составляет 69% взрослого населения России. Доля тех, кто им не пользуется совсем, 22%. При этом среди тех, кто хотя бы раз в месяц входит в сеть, примерно четверть заявили, что стали больше времени проводить в Интернете в последние два месяца1. Похожее соотношение между постоянными пользователями и не использующими интернет в результатах, еженедельно получаемых ВЦИОМ: доля пользующихся интернетом практически ежедневно выросла c 68% в начале марта до 72% в начале апреля и немного уменьшилась в начале июля – до 70–71%, а доля совсем не пользующихся интернетом составила 17–18%2 .

Отличие данных об уровне включенности в интернет-коммуникации населения Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области от средних по России указывает на безусловное лидерство суперурбанизированных центров постиндустриального развития в процессах виртуализации социальных отношений и на следование за ними индустриальных регионов с традиционно высоким уровнем урбанизации. В мегаполисах постоянные и всепроникающие интернет-коммуникации востребованы абсолютным большинством населения и для их развития имеются инфраструктурные возможности. Здесь вполне релевантны заявляемые российскими чиновниками проекты цифровизации процессов производства, предоставления услуг, обучения, документооборота и др. В менее урбанизированных регионах доля постоянно включенных в интернет-коммуникации жителей лишь немного превышает половину взрослого населения. Цифровизация предстает здесь как принудительная виртуализация социальных институтов и процессов, создающая предпосылки новых форм дискриминации, зависимости от доминирующих групп и социального исключения не имеющих возможности или не сознающих необходимости быть участником интернет-коммуникаций.

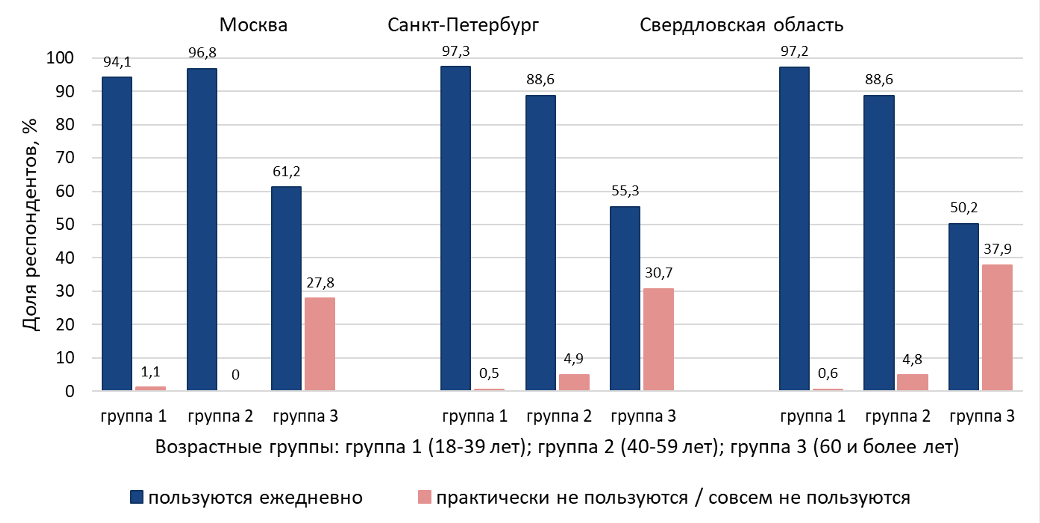

Неодинаковая степень включенности в эти коммуникации заметна и внутри регионов с общей высокой долей активных пользователей, если анализировать данные с разбивкой по возрастным группам. Разные поколения по-разному включены в интернет-коммуникации. По сравнению с молодежью и людьми средних возрастов пожилые предстают поколением, не вполне интегрированным в новую информационно-коммуникационную среду (рис.). От четверти (в Москве) до более трети (в Свердловской области) респондентов в возрасте 60 лет и старше практически/совсем не пользуются Интернетом. Разрыв в уровне включенности в интернет-коммуникацию между поколениями – проявление новой формы социального неравенства, которая с середины 1990-х гг. получила название «цифровой разрыв» (Digital Divide). Первоначально цифровой разрыв сводился к разделению на имеющих и не имеющих доступ к компьютерам и подключение к компьютерным сетям. Но с превращением мобильных устройств в относительно недорогие предметы потребления, а доступа к широкополосному интернету в недорогую услугу на первый план вышло разделение на умеющих и не умеющих пользоваться возможностями интернет-коммуникаций.

Рис. Использование Интернета в разных возрастных группах

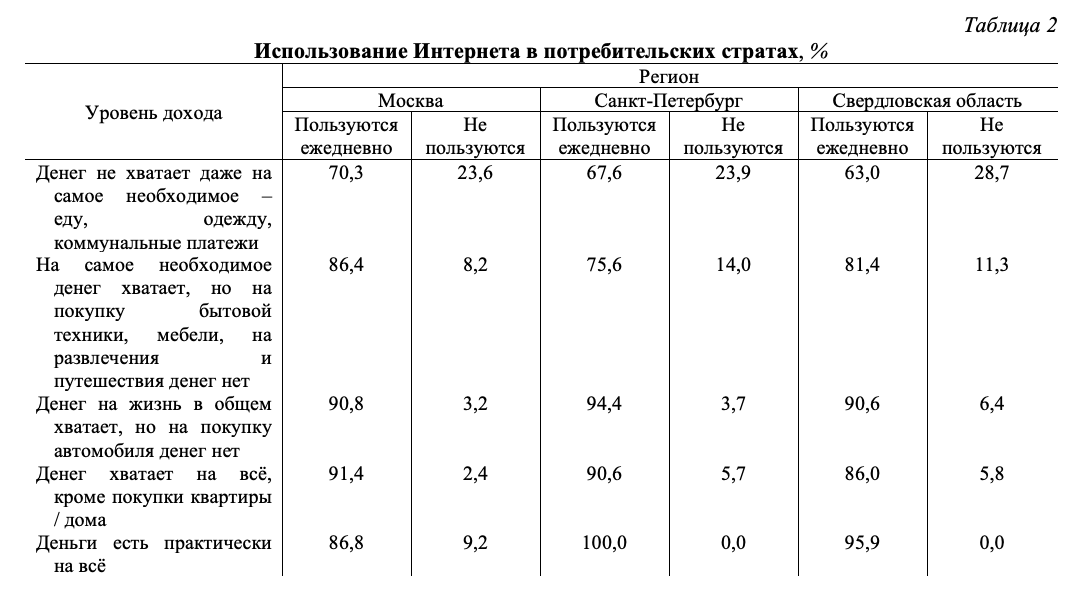

Цифровой разрыв первого рода, как ожидали кибероптимисты – энтузиасты социального прогресса на базе развития цифровых технологий в конце прошлого века – уменьшился. Теперь цифровой разрыв больше связан не с имущественным положением индивидов, а с их стилем жизни и ценностными ориентациями, укорененными в опыте поколения, к которому они принадлежат. К такому выводу об изменении характера цифрового разрыва можно прийти на основе полученных нами данных о частоте использования Интернета в разных потребительских стратах (табл. 2).

Таблица 2. Использование Интернета в потребительских стратах, %

Ожидаемо наименьший уровень пользования Интернетом наблюдается в группах респондентов, которые при ответе на вопрос о материальном положении их семьи выбрали вариант ответа «Денег не хватает даже на самое необходимое – еду, одежду, коммунальные платежи». Но и в этой потребительской страте, её можно назвать нуждающимися, около двух третей респондентов указывают на ежедневное использование Интернета, а на то, что не пользуются совсем – около четверти. То есть постоянный доступ в Интернет в представлениях большинства испытывающих острую нехватку денег жителей трех регионов нашей страны стал одной из базовых потребностей.

В Москве и Санкт-Петербурге, где по данным Росстата среднедушевые доходы населения выше, в среднем оказывается выше и уровень включенности в интернет-коммуникации, хотя это превышение над показателями по Свердловской области не значительное. Такой паттерн уровня включенности в интернет-коммуникации общий для нижних потребительских страт – групп респондентов, обозначенных как нуждающиеся, мало- и среднеобеспеченные. В верхних потребительских стратах (группах в высокой степени обеспеченных и полностью обеспеченных) паттерн перестает быть отчетливым. В Москве среди респондентов, отметивших, что «Денег хватает практически на всё», доли ежедневно пользующихся Интернетом и не пользующихся совсем составили, соответственно, 86,8 и 9,2% против 87,2 и 7,1% в среднем по выборке. Возможно, наблюдаемый эффект относительного снижения уровня включенности в интернет-коммуникации в верхних потребительских стратах объясним недостатками выборки. Однако с учетом того, что два десятилетия интернет эволюционировал, превратившись из сферы виртуального эскапизма меньшинства – продвинутых маргиналов, техногиков в сферу новой социализации и социального контроля абсолютного большинства посредством де-факто нормативного принуждения к виртуализации большой части социальных интеракций, можно выдвинуть альтернативную гипотезу: не пользоваться Интернетом ежедневно, избегать принудительной виртуализации становится новой привилегией индивидов, обладающих высоким статусом и материальными возможностями, чтобы делегировать эти коммуникации другим, находящимся в подчиненном положении. Когда виртуализация социальных структур, внедрение в жизнь цифровых технологий из доступной немногим экзотики превращена во всеобщую рутину, престижнее становится переход в состояние поствиртуализации, где всё цифровое, виртуальное менее ценно, чем аналоговое, реальное. Стремление к идентичности, отличной от усредненного массового пользователя – объекта принудительной цифровизации, может быть фактором, который вызывает изменение паттерна цифрового разрыва в высокодоходных стратах. В проведенном нами исследовании проверить эту гипотезу не представлялось возможным. Требуется качественное по методологии исследование ценностных ориентаций специфической группы.

Активность и креативность в социальных сетях.

С превращением постоянного доступа к Интернету в рутину жизни абсолютного большинства населения показатель доли его пользователей постепенно утрачивает способность быть индикатором социальных различий и развития. Потенциал сетевых структур последние 20 лет связан с переходом к так называемому Интернету второго поколения (Web 2.0). В отличие от первого поколения, где пользователи были преимущественно потребителями информации, размещаемой создателями интернет-страниц, в Web 2.0 даже не имеющие навыков в программировании и веб-дизайне пользователи получили возможность создавать и размещать собственный контент на открытых для них сетевых платформах. Показателем включенности в сетевые структуры становится активное использование социальных сетей на популярных интернет-платформах.

В нашем опросе более 80% респондентов заявили, что в той или иной форме пользуются социальными сетями (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и т. п.). Менее одной пятой респондентов не пользуются социальными сетями (в том числе те, кто вообще не пользуются Интернетом): в Москве – 19,2%, Санкт-Петербурге – 19,8%, Свердловской области – 15,7%. Подавляющее большинство респондентов заявили об использовании социальных сетей. По предпочитаемым формам и степени активности в сетевых структурах респонденты разделяются на разные группы.

В ответах респондентов нашего исследования большинство пользователей социальных сетей преимущественно потребляют контент, просматривают новости, читают посты других пользователей, смотрят видео, слушают музыку: 94,6% заявивших о пользовании соцсетями в Москве, 95,5% в Санкт-Петербурге, 96% в Свердловской области. Активнее проявляют себя, делая перепосты и ставя лайки/дизлайки, меньше пользователей социальных сетей. Заявляют о перепостах и выставлении отметок чужим постам примерно 64 и 70% в Москве, 66 и 76% в Санкт-Петербурге, 62 и 77% в Свердловской области. Создание контента, то есть размещение собственных постов (ведение блогов, выкладывание текстов, историй, фото, видео, картинок и т.д.) менее популярны. Об этой практике сообщают около 59% пользователей социальных сетей в Москве, 63% в Санкт-Петербурге, 54% в Свердловской области. Меньшинство (в каждом из трех регионов менее одной пятой пользователей) считает, что практикует создание контента часто.

Сравнение с данными опросов по общероссийской выборке в предшествующие годы ВЦИОМ и ФОМ показывает, что паттерн деления на большинство относительно пассивных потребителей контента и меньшинство активных создателей контента обнаруживает устойчивость во времени, воспроизводится в практиках пользователей социальных сетей. В начале 2016 г. по данным ФОМ среди 87% интернет-пользователей, которые заявили об использовании социальных сетей, самыми популярными практиками были общение с друзьями, знакомыми, отправка запросов на добавление в друзья (72% интернет-пользователей), получение информации о новостях, событиях из жизни города, страны, мира (46%). Практики, предполагающие создание собственного нового контента, явно уступали в популярности. Создавать сообщения, посты на своей странице доводилось 19% пользователей, обсуждать, высказывать мнение о новостях, событиях из жизни города, страны, мира – 15%, выкладывать видео, аудиофайлы – 12%3. Данные исследования ВЦИОМ конца 2018 г. указывают на тенденцию общего роста доли активных пользователей в социальных сетях. Так или иначе пользовались социальными сетями 62% респондентов. Хотя бы иногда публиковали собственные тексты/посты в социальных сетях 23%, комментировали другие публикации/посты, фото/видео 56%, размещали свои фотографии, видео 67%, отмечали то, что нравится, ставили отметки «нравится»/«лайки» 85%4.

Данные нашего исследования указывают на продолжение общего роста активности пользователей в социальных сетях в суперурбанизированных центрах постиндустриального развития. Сохраняется разделение на менее/более активных пользователей по критерию создания собственного контента на социально-сетевых интернет-платформах. Наряду с цифровым разрывом первого рода – между включенными и не включенными в интернет-коммуникации – отчетливо виден еще один цифровой разрыв – среди включенных в интернет-коммуникации по степени активности. Этот род цифрового разрыва можно трактовать как новую форму неравенства, опираясь на концепцию дифференциации форм капитала [Бурдье, 2002]. Активности, которые обеспечивают привлечение внимания к странице пользователя в социальной сети, способствуют наращиванию виртуальной формы символического капитала в виде принятых в сети знаков одобрения (лайков, позитивных комментариев) и наращиванию виртуальной формы социального капитала в виде сети «слабых» связей с друзьями и подписчиками (фолловерами). Создатели оригинального контента и отчасти ретрансляторы такого контента посредством перепостов и комментариев, аккумулируя виртуальные формы капитала, привлекают внимание не только множества других пользователей, но и рекламодателей, инвесторов. Так наиболее активные пользователи получают возможность конвертации своих виртуальных ресурсов в реальный экономический капитал, тогда как пользователи–потребители контента оказываются «виртуальными пролетариями» – поставщиками внимания как наиболее ценного ресурса в постиндустриальном обществе.

Ответы на вопрос о практиках пользователей социальных сетей позволяют оценить не только степень включенности в сетевые структуры и уровень сетевой активности, но также отчасти уровень креативности, являющийся еще одним показателем наполненности жизни. Креативность – характеристика не любой активности, а лишь той, которая ведет к созданию новых объектов и смыслов. В постиндустриальном обществе креативность – относительно дефицитный и потому очень ценный ресурс [Florida, 2002]. Еще одним подтверждением этого служат приведенные выше данные о практиках пользования социальных сетей. Практика создания собственного контента – размещение постов, ведение блогов, выкладывание мультимедийных файлов и т.п., по частоте заметно уступает практике просмотра контента, созданного другими.

Креативность как показатель наполненности жизни включает не только сетевую, виртуализированную компоненту, но и традиционно реальную. В отличие от популярного концепта Р. Флориды [Florida, 2002] в нашем исследовании креативность понимается не как потенциал творчества, заключенный в таланте, технологиях, толерантности, а как повседневное создание собственным действием реальных и виртуальных объектов. В данной статье наш анализ сосредоточен на сетевой креативности, связанной с созданием виртуальных объектов. В ХХI в. социальные сети стали виртуальным пространством, где новых возможностей творчества больше, которое расширяется быстрее и в котором насыщение жизни индивидов новым социокультурным опытом наиболее интенсивно.

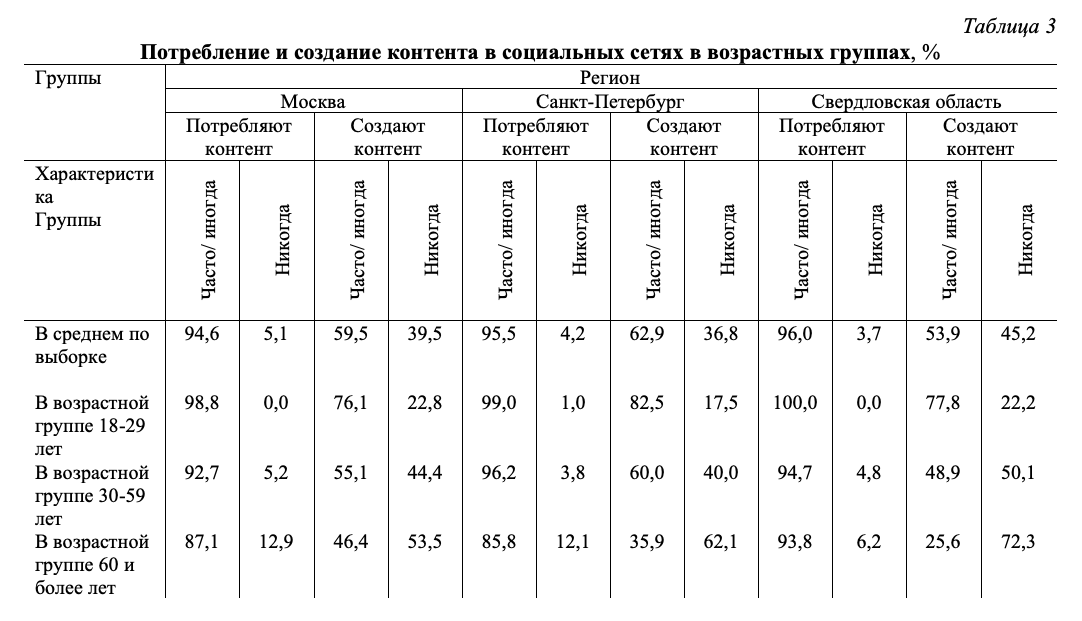

Если среди практик использования социальных сетей выделить две – потребление контента (просмотр новостей, чтение постов, блогов, просмотр видео, прослушивание музыки) и создание контента (размещение постов, ведение блогов, выкладывание текстов, историй, фото, видео, картинок и т. д.) – и сравнить их соотношение у респондентов разных групп по возрасту, возможностям потребления, уровню образования, становятся отчетливыми социально-демографические характеристики второго цифрового разрыва. Этот разрыв, как более глубокий уровень цифрового неравенства, когда после разделения на пользующихся и не пользующихся цифровыми ресурсами уже пользователи разделены на потребителей и создателей контента, прежде всего заметен в возрастном измерении (табл. 3).

Таблица 3. Потребление и создание контента в социальных сетях в возрастных группах, %

При том что вовлеченность в сетевое потребление выглядит в ответах респондентов примерно одинаково высокой для всех трех групп – молодежи, людей среднего возраста и пожилых, уровень креативности в сети, определяемый по суммарной доле ответивших «часто» и «иногда» на вопрос о размещении контента, очевидно выше среди молодых пользователей. В возрастной группе от 18 до 29 лет создание контента – практика абсолютного большинства. В возрастной группе 60 лет и старше креативность в сети – характеристика меньшинства.

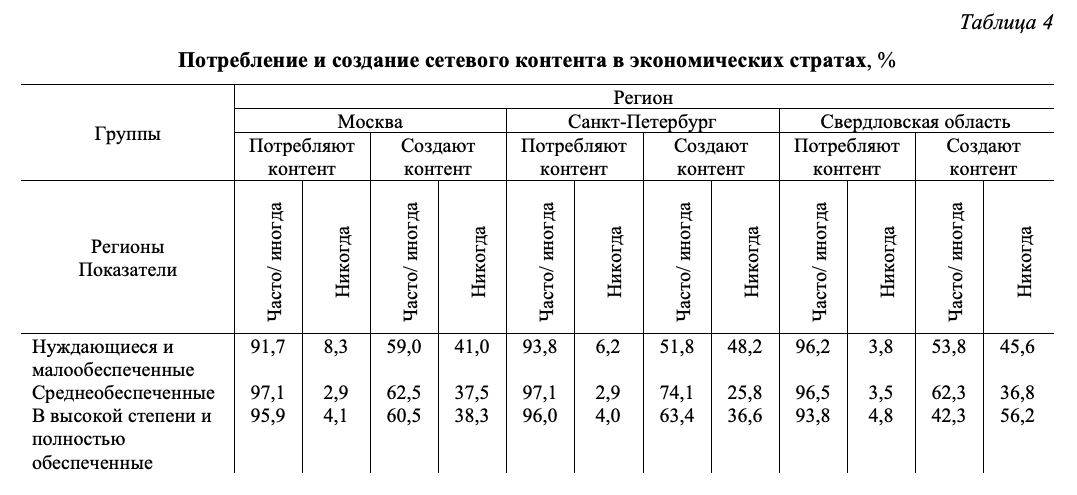

В отличие от возрастного измерения второго цифрового разрыва, экономическое неравенство и цифровое неравенство второго рода, по-видимому, связаны нелинейно. Полученные в ходе исследования данные указывают, что вовлеченность в потребление сетевого контента примерно одинакова для трех страт, выделенных по критерию заявленных респондентами потребительских возможностей их семей. При этом создание нового контента – практика, чаще декларируемая респондентами из среднеобеспеченного слоя, чем представителями и нижнего (нуждающиеся и малообеспеченные) и верхнего слоев (в высокой степени и полностью обеспеченные). Те, кто считают, что его (ее) семье «денег на жизнь в общем хватает, но на покупку автомобиля денег нет», наиболее креативны в социальных сетях. И этот паттерн лидерства типичного для России среднего слоя в сетевой креативности воспроизводится в данных по всем регионам – объектам нашего исследования. В Москве превышение уровня креативности среднеобеспеченных пользователей над уровнями в нижнем и верхнем слоях незначительно и не выходит за границы статистической погрешности. В Санкт-Петербурге и Свердловской области это различие статистически значимо (табл. 4).

Таблица 4. Потребление и создание сетевого контента в экономических стратах, %

Объяснить неполное совпадение привычного экономического и нового цифрового неравенства можно, исходя из того что для представителей верхнего слоя, аккумулировавших в значительных объемах материальные активы, практики создания сетевого контента, который можно монетизировать, не приоритетный вид деятельности, не выглядят престижным компонентом традиционного стиля жизни респектабельных буржуа. Для многих представителей среднего слоя – активное использование цифровых технологий для достижения и поддержания высокого статуса, аккумулирование виртуального капитала (внимания аудитории, популярности контента) в коммуникационных сетях – зачастую наиболее доступный способ компенсировать нехватку материальных ресурсов и обеспечить себе восходящую социальную мобильность. Создавая оригинальный, привлекательный, постоянно и быстро обновляемый контент, креативные представители среднеобеспеченных групп попутно создают сетевые и потоковые структуры, которые становятся постиндустриальной альтернативой привычным институтам времен пика развития индустриального общества.

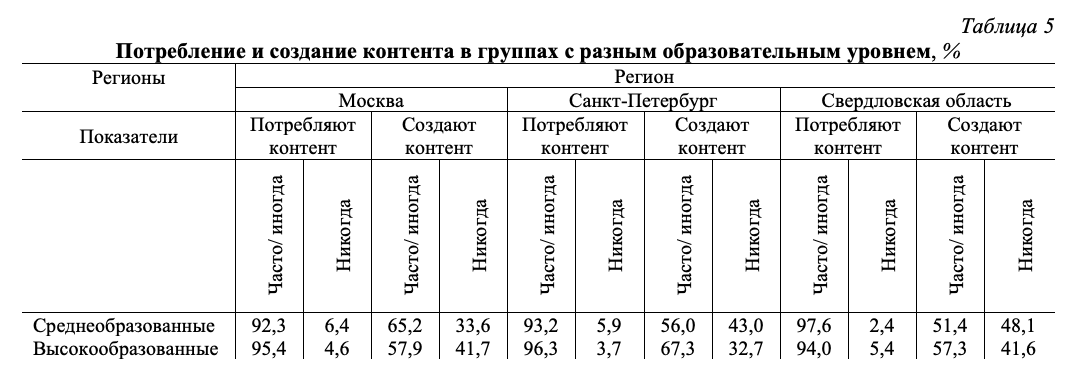

Как и в случае экономического статуса, связь образовательного статуса со склонностью к сетевой креативности скорее нелинейна. При сравнении двух групп – респондентов, заявивших о наличии у них в той или иной форме среднего образования (основного, полного, технического, специального), и респондентов, заявивших о наличии у них высшего или неоконченного высшего образования, не удается обнаружить существенных и однозначных различий в уровнях потребления и создания сетевого контента (табл. 5).

Таблица 5. Потребление и создание контента в группах с разным образовательным уровнем, %

В Санкт-Петербурге и Свердловской области принадлежность пользователей социальных сетей к группе с высоким образовательным статусом коррелирует с более высоким уровнем сетевой креативности. Среди респондентов в Москве обратная тенденция. Есть и общий паттерн цифрового разрыва второго рода среди людей с различным образовательным статусом. Этот паттерн обнаруживается при выделении в особую категорию респондентов, указавших на наличие у них неоконченного высшего образования. Это по преимуществу студенты вузов, среди которых подавляющее большинство положительно ответили на вопрос о создании ими хотя бы иногда сетевого контента: в Москве 85,7%, в Санкт-Петербурге 81,8%, в Свердловской области 70,6%. Эта немногочисленная категория пользователей: в Москве 8%, респондентов, в Санкт-Петербурге – 6%, в Свердловской области – 4%. То есть, эта группа представляет собой не столько «креативный класс», сколько креативную когорту, находящуюся в переходном состоянии социализации и борьбы за статус и идентичность. Эта когорта ориентирована на сетевую креативность как на возможность аккумулировать символический и социальный капиталы в виртуальной форме и тем самым превратить второй цифровой разрыв в основу своего преимущества и успешности в создании и использовании сетевых/потоковых структур постиндустриального общества.

Неравномерное распределение креативности в сообществе пользователей социальных сетей ведёт к тому, что пока только меньшинство – молодежь, получающая высшее образование и принадлежащая к среднему слою, ориентировано на активное создание сетевого контента, на развитие сетевых и потоковых структур и извлечение выгод из этого развития. Включение такого рода креативности в повседневную жизнь все большего числа современных людей может стать одним из ориентиров и индикаторов развития нового постиндустриального общества, где включенность в создание новых социальных структур – сетевых и потоковых должно обеспечивать высокий уровень качества и наполненности жизни.

Заключение: новые измерения социального развития.

Включенность в интернет-коммуникации, активность и креативность в социальных сетях – показатели развитости сетевых и потоковых структур. Проведенное исследование дает основание полагать, что это устойчивые и широко распространенные паттерны общественной жизни. Уровень развития этих структур в разных сегментах общества не одинаков. Социальные структуры, обнаруживаемые при помощи показателей включенности, активности, креативности в сетевых коммуникациях, больше развиты в современных мегаполисах. Для того, чтобы данный вывод из реалистичной гипотезы превратился в строгое суждение о современной направленности социального развития, нужны исследования в менее урбанизированных регионах.

Сетевые и потоковые структуры в большей степени развиваются и используются молодежью и людьми, относящимися к средним стратам. Больше участвуя в сетевых коммуникациях и генерируя интенсивные потоки обновляемого контента, представители этих социальных групп наращивают собственный виртуальный капитал. Дифференциация социальных групп по критерию объема виртуального капитала является новой формой неравенства. По отношению к неравенству, получившему в конце прошлого века название «цифровой разрыв», новая форма предстает как цифровой разрыв второго рода, когда доступ к дополнительным ресурсам зависит не просто от включенности в коммуникационные сети, а от большей активности и креативности в них.

Данные проведенного опроса, как и данные, регулярно получаемые в последние годы другими исследователями, свидетельствуют, что цифровой разрыв первого рода перестает быть делением на меньшинство пользователей и большинство исключенных из сетевых коммуникаций. Имеющим преимущества, извлекающим выгоды из включенности в сетевые и потоковые структуры меньшинством становятся активные и креативные пользователи, создающие потоки контента в социальных сетях, а лишенным выгод, зависимым и виртуально эксплуатируемым большинством оказываются пользователи, которые остаются лишь потребителями контента.

При высоком уровне включенности населения в интернет-коммуникации, который выявлен исследованием в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, традиционно используемые многими исследователями показатели месячной/недельной интернет-аудитории малоэффективны, поскольку не учитывают различия между пользователями, спорадически включающимися в сетевые коммуникации, и активными пользователями, практически постоянно включенными в них. Суточная аудитория – более релевантный показатель развития новых сетевых и потоковых структур. Высокий уровень включенности населения в социальные сети снижает релевантность такого показателя, как доля пользователей сетей в населении или в интернет-аудитории. Для оценки уровня развития сетевых и потоковых структур больше подходят показатели доли создателей контента в общем числе пользователей и доли создателей оригинального популярного контента. Сетевые и потоковые структуры, определяющие характер социального развития в постиндустриальном обществе, возникают не только в интернет-коммуникациях. Поэтому для изучения этих структур и для оценки уровня их развитости нужно к показателям включенности в интернет-коммуникации, активности и креативности в социальных сетях добавить показатели, выявляющие и символические, и материальные сети, потоки. Разработка и апробация комплекса таких показателей – задача дальнейших исследований.

Сбор данных завершен по трем регионам, дальнейшее исследование приостановлено в связи антиэпидемиологическими ограничениями. Неоднозначный эффект кризиса 2020 г. для процессов социального развития заставляет задуматься об устойчивости тенденций возникновения и распространения новых социальных структур. Карантинные меры, мотивируемые опасностью COVID-19, привели к тому, что можно назвать принудительной виртуализацией. Изучение ее последствий для развития сетевых и потоковых структур также перспективная задача.

Библиография

- 1. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. № 5. С. 60–74.

- 2. Иванов Д.В. К теории потоковых структур // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 8–16.

- 3. Castells M. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2000.

- 4. Florida R. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002.

- 5. Knorr Cetina K. From Pipes to Scopes: The Flow Architecture of Financial Markets. Distinktion. 2003. Nо. 7: 7– 23.

- 6. Urry J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. London: Routledge, 2000.

2. Пользование интернетом // ВЦИОМ. 2020. URL: >>>> (дата обращения: 24.09.2020).