- Код статьи

- S013216250010873-3-1

- DOI

- 10.31857/S013216250010873-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 152-158

- Аннотация

Анализируются мнения экспертов о социальной коммуникации органов внутренних дел России с гражданами. По результатам опросов, проведенных в 2016 и 2020 гг. в Академии управления МВД России (N = 200), выявлена высокая неудовлетворенность существующей организацией социальных коммуникаций (на необходимость изменений в 2020 г. указали почти 9/10 экспертов). В то же время понимание руководителями органов внутренних дел целей взаимодействия полиции с населением не вполне соответствует модели community policing. В качестве основной стратегической цели взаимодействия эксперты чаще всего называют «формирование позитивного имиджа» (70%), а «формирование партнерских отношений» значительно реже (32%). Главным препятствием развитию системы коммуникаций полиции с гражданами эксперты считают «человеческий фактор» – отсутствие у сотрудников органов внутренних дел навыков работы в современном формате, недостаточную инициативность и т.д.

- Ключевые слова

- органы внутренних дел, community policing, система социальных коммуникаций, социология полиции

- Дата публикации

- 25.03.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 233

Партнерство полиции и граждан как объект социологических исследований.

В настоящее время ситуация в сфере защиты российских граждан от криминогенных угроз является противоречивой: с одной стороны, наблюдается повышение чувства защищенности у представителей отдельных социальных групп (пожилых людей и жителей крупных городов), с другой – некоторые проблемы (коррупция, экстремизм и др.) приобретают застойный характер [Козырева, Смирнов, 2019: 474]. Хотя с 2001 г. более чем в 3 раза снизилась доля россиян, полагающих, что защиты от преступности в России просто нет (в 2001 г. их было 52,2%, а в 2018 г. – 16,2%), а доля полностью уверенных в своей защищенности выросла в 5 раз (в 2001 г. – 2,7%; в 2018 г. – 14,6%), в сознании большинства россиян отсутствует уверенность в надежной защите государством граждан от преступности1.

В России, как и за рубежом, сформировать надёжное безопасное пространство силами одних лишь органов внутренних дел оказывается невозможно. Современная полиция вынуждена брать на вооружение модель community policing (полицейской деятельности, ориентированной на общество), стремясь к установлению постоянных связей и к тесному сотрудничеству с гражданами. Этот сдвиг в понимании взаимодействия полиции с населением зафиксирован Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», где были определены (ст. 10) задачи по вовлечению органами внутренних дел представителей заинтересованных сторон и граждан в совместную работу по обеспечению общественной безопасности, основанную на принципах открытости, взаимного уважения и социального партнерства.

Несмотря на длительной период «инфильтрации» идеи социального партнерства российской полиции и граждан, в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел и населения происходит все еще в условиях значительной неопределенности. Это обусловлено отсутствием концептуального подхода к работе в этой относительно новой «системе координат», когда граждане становятся для полиции не только объектом контроля, но и субъектом совместных действий. Недостаточный уровень разработки концептуальных основ негативно сказывается и на практике организации диалога и партнёрства полиции с населением, которые чаще провозглашаются, чем реализуются.

Проблемы организации партнерских отношений органов внутренних дел с общественными структурами начали обращать на себя внимание отечественных исследователей с 1970-х гг. Но лишь в начале ХХI в. в этом обсуждении стали использоваться эмпирические социологические данные о практиках управлении ОВД и общественной оценке деятельности полиции (см., напр.: [Ребрий и др., 2010; Юдина и др., 2017]). Однако относительно комплексная картина включения российских органов внутренних дел в процесс социального взаимодействия отражена, пожалуй, лишь в работе [Благоразумный, Коробов, 2004], зафиксировавшей реалии более чем 15-летней давности.

При изучении взаимодействия российской полиции и граждан исследователи чаще интересуются мнением россиян. Опросы руководителей полиции, являющихся одновременно и экспертами, и субъектами социальной коммуникации российских ОВД с населением, проводятся нечасто. Между тем уникальная возможность проводить такие опросы существует в московской Академии управления МВД России, на базе которой руководители полиции разных уровней регулярно повышают профессиональную квалификацию.

Для диагностики и анализа динамики развития коммуникаций органов внутренних дел с гражданами автор дважды – в 2016 г. и в марте 2020 г. – проводила анкетный опрос слушателей Академии. В опросе каждый раз участвовало по 100 человек. Респондентами выступали слушатели Академии управления МВД России, которые до поступления на обучение занимали должности сотрудников центрального аппарата МВД России или руководили территориальными органами МВД России различных (окружной, межрегиональный, региональный, районный) уровней. Их квалификация экспертов подтверждается высоким стажем службы в органах внутренних дел (в среднем около 16 лет в 2016 г., около 18 лет – в 2020 г.). Среди экспертов-респондентов (как и среди руководящего состава МВД в целом) абсолютно преобладали мужчины (96% в 2016 г., 72% в 2020 г.), их средний возраст составлял 36 лет в 2016 г. и 38 лет в 2020 г. Экспертный опрос представил информацию, позволяющую дать общее представление о взаимодействии органов внутренних дел и населения с целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, а также о восприятии ключевых параметров этого взаимодействия руководящим составом МВД России.

Эксперты о состоянии и проблемах взаимодействия полиции с гражданами.

Рассмотрим, как существующая система взаимодействия полиции с гражданами, общественными объединениями и СМИ обеспечивает, по мнению руководителей полиции, выполнение стоящих перед ОВД задач по противодействию преступности и охране общественного порядка. Как видим из табл., у экспертов нет единой позиции в этом вопросе. В обоих опросах ответы на вопрос «Обеспечивает ли, на Ваш взгляд, существующая система взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ выполнение стоящих перед ОВД задач по противодействию преступности и охране общественного порядка?» разделились почти поровну между положительными и отрицательными вариантами с некоторым превалированием отрицательных ответов. При этом эксперты полагают, что организация взаимодействия ОВД с гражданами, общественными объединениями и СМИ нуждается в серьёзных изменениях. В 2016 г. так считали 80% экспертов, в 2020 г. – 88%, острую необходимость перемен («да, нуждается в значительных изменениях») в 2020 г. отметило более трети экспертов (38%).

Таблица. Мнения экспертов об обеспечении системой взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ выполнения стоящих перед ОВД задач, % от числа опрошенных

| Варианты ответов | 2016 | 2020 |

| Да, обеспечивает | 10 | 14 |

| Скорее да, чем нет | 32 | 32 |

| Скорее нет, чем да | 40 | 44 |

| Нет, не обеспечивает | 12 | 6 |

| Затрудняюсь ответить | 6 | 4 |

Полученные данные коррелируют с результатами исследования Центра социологии управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которым «общество желает радикального совершенствования работы государственных институтов», причем на среднем уровне вертикали ожидания решительных перемен превалирует над умеренными установками [Тихонов, 2019: 78]. Как видим, руководители ОВД в основном разделяют стремления граждан. Их желание «значительных изменений» является своеобразным ответом на усиливающуюся в общественном сознании обеспокоенность существующими недостатками управления и все сильнее проявляющуюся потребность в необходимости осуществления коренных изменений системы государственного управления.

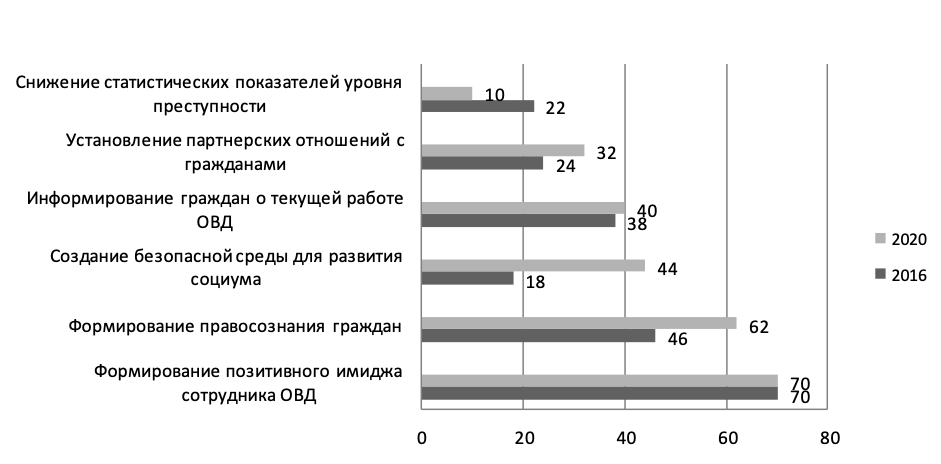

Для понимания тенденций взаимодействия ОВД и населения большой интерес представляет целеполагание руководящего состава ОВД (рис. 1).

Рис. 1. Мнения экспертов о стратегических целях руководства ОВД при организации взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ (возможно несколько вариантов ответов), % опрошенных

Ответы экспертов на вопрос «Какую, на Ваш взгляд, стратегическую цель (ориентир развития) должен ставить руководитель ОВД перед сотрудниками при организации взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ?» показывают, что формирование позитивного имиджа сотрудника ОВД у руководства выдвигается на передний план. Эти ответы заставляют критически задуматься о целеполагании начальников территориальных органов МВД России. Действительно, этот показатель является важным, однако определение его в качестве главной стратегической цели не соответствует основному назначению полиции и может негативно сказаться на результативности служебной деятельности, которая при таком подходе подчиняется имиджмейкерству.

Несколько реже руководители ОВД рассматривают взаимодействие полиции с гражданами как способ формировать их – граждан – правосознание. Отмечается существенный рост данного показателя: в 2016 г. так думали менее половины экспертов, в 2020 г. – более 3/5. Каждый третий эксперт в качестве стратегической цели отметил в 2020 г. «установление партнерских отношений с гражданами», более 2/5 – «создание безопасной среды для развития социума». Именно эти варианты ответов в наибольшей степени соответствуют установкам на развитие community policing. В сравнении с 2016 г. частота этих ответов выросла.

Другая положительная тенденция развития взглядов руководителей МВД на взаимодействие полиции с гражданами – осознание невозможности его прямого влияния на криминологическую статистику. Так, в 2016 г. «снижение статистических показателей уровня преступности» в качестве стратегической цели, которую должен ставить руководитель ОВД перед сотрудниками при организации взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и СМИ, отметили более 1/5 экспертов, в 2020 г. – 1/10.

Здесь виден выход на принципиальную проблему – как различать оценку состояния преступности и оценку деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Состояние и изменение преступности в значительной мере определяются общими социальными условиями, не зависящими в полной мере от качества работы правоохранительных органов. Поэтому увеличение преступности некорректно автоматически оценивать как ослабление деятельности правоохранительных субъектов по борьбе с ней и наоборот [Долгова, 2006: 75]. Российские криминологи давно пришли к выводу, что нельзя перед органами внутренних дел в качестве стратегических целей ставить снижение статистических показателей уровня преступности, поскольку сотрудники полиции могут повлиять лишь на 20–25 из 200 факторов, от которых зависит преступность [Голубец, 1996: 30]. В то же время развитие партнерских отношений полиции с гражданами может повысить у них чувство защищенности и доверия к полиции безотносительно к динамике регистрируемой преступности.

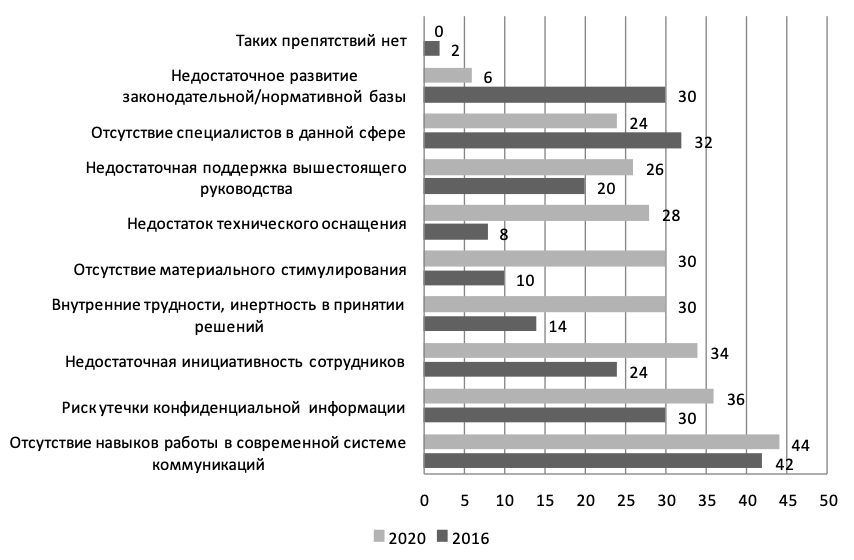

Важным в проведенном исследовании был вопрос «Что, на Ваш взгляд, в первую очередь препятствует развитию системы коммуникаций с гражданами, общественными объединениями и СМИ?» (рис. 2).

Рис. 2. Мнения экспертов о препятствиях развитию системы коммуникаций с гражданами, общественными объединениями и СМИ (возможно несколько вариантов ответов), % опрошенных.

Чаще всего превалируют ссылки на «человеческий фактор» – на недостаточную подготовленность сотрудников полиции к освоению практик community policing. Существенную роль играют, конечно, и факторы ресурсного обеспечения работы полиции. Положительная тенденция в том, что эксперты заметно реже стали связывать препятствия с недостаточным развитием законодательной/нормативной базы (снижение с 30% в 2016 г. до 6% в 2020 г.). В то же время в ходе экспертного опроса получены критические оценки материально-технического обеспечения.

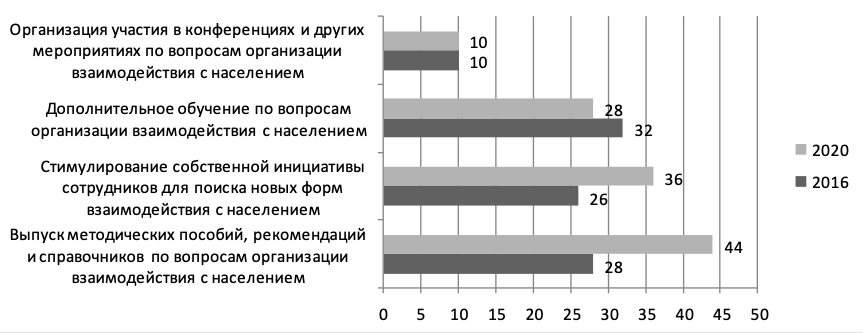

Если посмотреть, как эксперты представляют меры по преодолению отмеченных трудностей (рис. 3), то заметен основной акцент на улучшение именно «человеческого фактора». Чаще всего эксперты надеются на самообразование сотрудников полиции при помощи методических пособий, рекомендаций и справочников по вопросам организации взаимодействия с населением (данный показатель вырос с 28 до 44%), на дополнительное обучение (в 2016 г. – 32%; в 2020 г. – 28%) «без отрыва от производства». Среди экспертов популярно также мнение, что надо стимулировать собственную инициативу сотрудников для поиска новых форм взаимодействия с населением. За это высказывается все большее количество руководителей (в 2016 г. – 26%, в 2020 г. – 36 %).

Рис. 3. Мнения руководителей ОВД о мерах преодоления трудностей в организации коммуникаций полиции с населением (возможно несколько вариантов ответов), % опрошенных

Выводы.

Экспертный опрос руководителей ОВД выявил важные и нетривиальные характеристики взаимодействия российских органов внутренних дел с населением.

Эксперты выражают сильную неудовлетворенность существующей организацией взаимодействия ОВД с гражданами, общественными объединениями и СМИ, стремление к ее изменению. Однако понимание руководителями ОВД целей взаимодействия полиции с населением не вполне соответствует модели community policing. В качестве основной стратегической цели, которую должен ставить руководитель ОВД, эксперты чаще всего называют «формирование позитивного имиджа», в то время как «формирование партнерских отношений» – вдвое реже. Эта ситуация устойчива. К основным препятствиям развитию системы социальных коммуникаций эксперты отнесли «человеческий фактор»: отсутствие у сотрудников органов внутренних дел навыков работы в современной системе коммуникаций, недостаточную их инициативность, боязнь рисков утечки конфиденциальной информации. Соответственно, для преодоления этих трудностей эксперты надеются главным образом на самостоятельное обучение сотрудников по вопросам организации взаимодействия с населением «без отрыва от производства».

Библиография

- 1. Благоразумный А. А., Коробов В. Б. Организация общественных связей органов внутренних дел. М.: Академия управления МВД России, 2004.

- 2. Голубец П.В. Некоторые вопросы управления органами внутренних дел // Мат. межвед. науч.-практич. конф. «Стратегические цели и приоритетные задачи МВД России, основные направления и средства их реализации». Ч.1. М.,1996.

- 3. Долгова А.И. Криминология. М.: НОРМА, 2006.

- 4. Козырева П.М., Смирнов А.И. (Без)опасный квартал: как оценивается уровень уличной преступности // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.17 / Отв. ред. М. К. Горшков. М.: Новый Хронограф, 2019.

- 5. Ребрий В. А., Коробов В. Б., Васильев Д. В. Система индексов, отражающих показатели доверия граждан к правоохранительной службе, и методика их расчёта (бихевиористский подход к оценке деятельности) // Труды Академии управления МВД России. 2010. № 4. С. 1–3.

- 6. Тихонов А.В. Раскол в современном российском обществе: общество vs власть // Философские науки. 2019. Т. 62. № 8. C. 68–83.

- 7. Юдина Т. Н., Бондалетов В. В., Мазаев Ю.Н., Бормотова Т.М., Долгорукова И.В. Общественная оценка деятельности полиции // Социологические исследования. 2017. № 4. С. 52–59.