- Код статьи

- S013216250009902-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250009902-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 112-129

- Аннотация

Объектом изучения является русское писательское сообщество советского периода. Анализируются его количественная и пространственная динамика; сдвиги в социальной, гендерной, этнонациональной структуре; соотношение ведущих жанров специализации. Исследование позволило установить, что динамика значимых характеристик круга профессиональных литераторов определялась регулятивной деятельностью советской власти, формирующей политически лояльное писательское сообщество. Но параллельно на развитие данной творческой группы разнообразно влияла эволюция самой литературы, как элемента отечественной и мировой культуры, и как социального института, связанного с системной динамикой общества ХХ века (в т.ч. такими процессами, как становление системы всеобщего образования, рост различных форм творческой самореализации населения). На всем протяжении советского периода русское писательское сообщество СССР формировалось выходцами из слоя интеллигенции и служащих, на который по отдельным десятилетиям приходилось 60-70% авторов-дебютантов. В советский период писательское сообщество существенно выросло, увеличило число деятельных центров, расширило географию. Русские оставались его доминирующей национальной группой. Ведущими творческими специализациями русских советских писателей являлись проза и поэзия. Но общее соотношение специализаций в писательском сообществе непрерывно менялось во времени, но сама амплитуда этой динамики существенно снизилась в сравнении с имперским периодом.

- Ключевые слова

- русская литература, советский период, писательское сообщество, социальная динамика, творческие специализации

- Дата публикации

- 25.03.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 110

Постановка исследовательской задачи.

Социология литературы, с середины ХХ в. представлявшая самостоятельное направление социологического знания [Eskarpit, 1958], охватывает значительное число разработок, посвященных различным аспектам литературного процесса [Моль, 1973; Бурдье, 1993]. Разнообразен интерес к литературе и в отечественной социологии. Уже в 1920–1930-е гг. в советской России выходит ряд работ исследующих литературу как социальное явление, динамика которого плотно увязана со всем комплексом социально-экономических процессов общества [Саккулин, 1925; Фриче, 1928]. Значительно активизируются разработки в данной области в последней трети ХХ–начале XXI в., когда в исследовательский фокус специалистов включаются различные аспекты функционирования и воспроизводства самого писательского сообщества, в т.ч. способы формирования литературного пантеона и трансформации иерархии литературных авторитетов [Берг 2000; Дубин, 2010: 66–75], особенности взаимодействия литературной элиты и авторов массовой литературы [Дубин, 2010: 47–65], профессиональные практики и структуры повседневности писателей советского периода [Антипина, 2005; Максименков, 2003].

Однако советское писательское сообщество представляет во всех отношениях весьма масштабный объект исследования, содержащий множество самостоятельных проблемных граней. Некоторые из них по-прежнему недостаточно изучены. В частности, не проводился детальный социодинамический анализ данного сообщества. Между тем, центральные характеристики этого творческого круга существенно менялись вместе с социально-политической, экономической и социокультурной эволюцией СССР.

Комплексное изучение количественных, пространственных, социальных, этнонациональных особенностей русских писателей советского периода, а также их жанровых предпочтений, позволяет зафиксировать многие значимые черты функционирования отечественной литературы ХХ в. Таким образом, в статье анализируется профессиональный круг русской словесности – круг авторов, писавших только или в значительной степени на русском языке1. Что позволяет рассматривать данный текст, как содержательное продолжение исследования русского писательского сообщества XIХ – начала ХХ в. [Сущий, 2020: 128–143].

В качестве информационной базы для изучения русских писателей 1920–1980-х гг. представляется возможным использовать фундаментальные биографические словари, прежде всего два издания: «Русские писатели 20 века» (2000) и «Лексикон русской литературы ХХ века» В. Казака [Казак, 1996]. Персональный состав данных изданий в значительной степени совпадает. Тем не менее в словарь В. Казака включено более 200 авторов, не вышедших в издание «Русские писатели», которое, в свою очередь, поместило несколько десятков статей о писателях, отсутствующих у В. Казака. Сопряженное использование материалов обоих изданий позволило не только увеличить общую авторскую выборку (она составила более 760 чел.), но и дало возможность дополнить информацию по многим авторам. Последняя включала сведения территориального, социального, этнокультурного и социопрофессионального характера: фиксировались место (центр, регион) рождения автора и получения им образования, национальная принадлежность, социальное происхождение, период литературной деятельности, творческая (жанровая) специализация, центр/центры профессиональной деятельности.

В данном количественном формате, который можно условно определить как круг известных/заметных русских писателей речь идет о творческой группе более широкой, чем элитный слой, но более узкой, чем профессиональное писательское сообщество. Элитная группа русских авторов советского периода (74 автора) определена по энциклопедическому справочнику «Мир русской культуры» [Мир.., 1996], а профессиональное сообщество последних десятилетий советского периода по «Справочнику Союза писателей СССР»2 [Справочник Союза…, 1981]. Из 7,3–9,8 тыс. писателей СССР, входивших в данное творческое объединение в 1970–1980-е гг., почти половина (47–48%) (рассчитано: по [Казак, 1996: 401]) писала на русском языке и соответственно представляя именно русскую литературу.

В настоящей статье сконцентрируемся только на основных моментах количественной, социальной, гендерной, этнонациональной, жанровой динамики профессионального круга русской литературы советского периода.

Количественная динамика и ведущие центры писательского сообщества.

Начало ХХ в. для русского писательского сообщества было периодом динамичной трансформации – оно быстро увеличивалось в размерах, расширяло свою географию, становясь все более полиэтничным и демократичным по своему социальному составу [Сущий, 2020: 142].

В период социальных катаклизмов, начатый Первой мировой войной, данные процессы получили значительное ускорение, скорректированного кардинальными сдвигами в жизни страны, связанными с приходом к власти большевиков. Социально-политические и культурные приоритеты советской власти отразились на всех сторонах литературного процесса. Литература становилась важнейшим средством идеологического воспитания масс, содействуя построению социализма в Советской России. Но для выполнения этой функции требовались новые писательские кадры, пролетарского и крестьянского происхождения. Целенаправленные действия власти по ликвидации классово «чуждых» слоев населения (в т.ч. дворянства, купечества, буржуазии) и привлечению в литературу рабоче-крестьянской молодежи, в короткие сроки (10–15 лет) способствовали резкому изменению социального состава.

Облегчали задачу кардинальной ротации писательского сообщества не только потери, понесенные в годы войны и социального хаоса – заметная часть писателей дореволюционной России, не приняв советской власти, покинула пределы страны; другие, не сумев вписаться в реалии новой литературной жизни, ушли из творчества.

Однако писательское сообщество Советской России восстановило свои количественные размеры в считанные годы. По переписи 1926 г. в СССР числилось 7,5 тыс. литераторов, журналистов и редакторов (без учета технического персонала типографско-издательского комплекса). В последующие годы рост этой творческой прослойки, в значительной степени представленной журналистскими кадрами, стремительно ускоряется. К 1939 г. она включала уже 45,4 тыс. человек. Показателен возрастной состав ее представителей: 46,8% моложе 30 лет; еще 40,3% находились в возрасте 30-39 лет; только 3,6% – старше 50 лет [Всесоюзная перепись 1939 г., 1992: 128].

Таким образом, «пишущее» сообщество СССР конца 1930-х гг. являлось иллюстрацией значительных конструктивистских усилий советской власти, сумевшей в короткие сроки практически полностью обновить его состав (в нем оставалось не более 10–15% деятелей, чье профессиональное становление состоялось до 1917 г.). Разбивка этой информации по отдельным структурным группам данного творческого множества отсутствует, но без сомнения все они (в т.ч. и круг профессиональных литераторов) прошли через серьезное кадровое обновление.Процесс пополнения слоя писателей-профессионалов со второй половины 1920-х гг. попадает под все более жесткий государственный контроль, одним из элементов которого становится курс на сокращение числа литературных объединений разной творческой ориентации (РАПП, Пролеткульт, Кузница, ЛЕФ, Серапионовы братья, Обериуты и др.), во множестве возникших в первое послереволюционное десятилетие. К началу 1930-х гг. все они, одно за другим, прекращают свое существование. В 1932 г. расформировано последнее – Всесоюзное объединение Ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП), с целью создания единой писательской организации Союза советских писателей (ССП), начавшей отсчет со времени Первого съезда писателей СССР (август – сентябрь 1934 г.) [Казак, 1996: 401].

Жестко регулируя доступ «пишущих» к печатному станку и прием в члены ССП власть получила возможность влиять на количественную динамику и социальный состав писательского сообщества. При этом для самой власти (отчасти и для широкого общественного сознания) принадлежность к ССП становится одним из основных маркеров, отличавших писателя-профессионала от начинающего автора или пишущего дилетанта.

Конечно, следует принимать во внимание условность формального маркера или ряда таковых, фиксирующих принадлежность того или иного автора к профессиональному писательскому сообществу. Среди членов ССП всегда были литераторы, которых по качеству письма скорее следовало отнести к графоманам-любителям (что не удивительно, учитывая существовавшую возможность компенсировать недостаток таланта идейной четкостью своих произведений). А с другой стороны, в литературной среде присутствовали авторы, не имевшие изданных книг (или даже публикаций в периодике) и какого-либо формализованного статуса, но писавшие на самом высоком профессиональном уровне.

Чем материально привлекательней становилось членство в писательском Союзе, тем более усложнялась процедура вступления в него, нередко и для состоявшихся авторов. Но всегда находились и литераторы по различным (в т.ч. идеологическим) соображениям не желавшие вступать в ССП. Одной из форм их легализации в качестве признаваемых государством профессионалов становятся профкомы издательств «Советский писатель» и «Художественная литература», а так же профком Литфонда. Однако общая численность авторов, состоявших в таких профессиональных комитетах в сравнении с писательским Союзом была совсем небольшой. В 1930–1940-е гг. речь могла идти о 100–200 писателях, в последние десятилетия советского периода – примерно о 1,5 тыс. человек. При этом, данная группа профессионалов была сосредоточена всего в нескольких крупнейших центрах СССР, прежде всего, в двух столицах [Цесельчук, 2010].

И поэтому, анализируя динамику профессионального круга русской литературы советского периода, имеет смысл ориентироваться, прежде всего, на количественные показатели ССП, не упуская из вида того, что не все его члены в реальности по своему литературному мастерству к данному сообществу принадлежали, а часть профессиональных авторов не состояла в рядах писательского Союза (таким образом, эти подмножества определенным образом компенсировали друг друга).

В 1934 г. ССП заключал более 1,5 тыс. чел., еще около 1 тыс. были кандидатами на вступление [Антипина, 2005]. В самом первом приближении профессиональное писательское сообщество страны в данное время могло заключать порядка 2,5–3,5 тыс. человек. Но период 1920–1930-х гг. связан со стремительным подъемом десятков национальных литератур народов СССР, на которые приходилось около половины всех советских писателей [Всесоюзная перепись 1939 г., 1992: 149–227]. Таким образом, профессиональный круг непосредственно русской литературы в первой половине 1930-х гг. мог составлять порядка 1,2–1,7 тыс. чел, на 30–40% превышая показатель начала ХХ в.

В дальнейшем данное сообщество демонстрировало почти непрерывный количественный рост, не остановленный даже репрессиями второй половины 1930-х гг., когда только из круга известных писателей было ликвидировано более 40 чел. (7–8% от общего их числа), а несколько десятков других (10–15%) прошли через тюрьмы и лагеря3. Тем не менее к 1941 г. численность членов и кандидатов ССП выросла до 3,3 тыс. чел. [Антипина, 2005].

Еще большие потери писательское сообщество понесло в годы Отечественной войны (из числа членов Союза погибло 417 человек). Но общественный энтузиазм и культурная активность послевоенного времени позволили быстро компенсировать эти потери. К 1954 г. число членов ССП выросло до 3,7 тыс., а в начале 1970-х гг. составляло уже 7,3 тыс. Способствовал количественному росту не только высокий социальный статус и материальные привилегии члена писательского союза, но и процесс социокультурной модернизации СССР, все более широкое распространение среди населения практик творческой самореализации.

К концу советского периода размеры ССП приблизились к 10 тыс. человек, порядка 4,6–4,7 тыс. его членов писало на русском языке [Казак 1996: 401]. Соответственно в пределах 4–6 тыс. авторов мог к этому времени составлять и профессиональный круг русской литературы.

Ведущие центры литературной работы.

Крупнейшими центрами литературной жизни страны на всем протяжении советского периода оставались две всесоюзных столицы. Но если в последние десятилетия царской России Петербург и Москва были в равной степени притягательны для писательской элиты и круга заметных авторов, то с начала 1920-х гг. превосходство Москвы становится все очевидней.

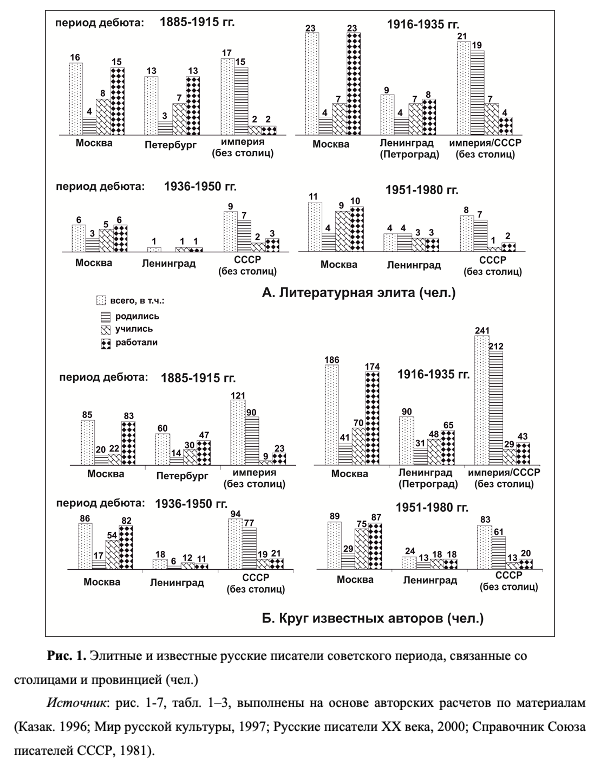

Политическая сверхцентрализация, характерная для Советской России 1920–1930-х гг. имела свою проекцию и в культуре – стяжение элитного слоя основных сфер культуры в столицу государства. Литературная элита не была исключением. Из 27 ее представителей, дебютировавших в 1916–1935 гг. 23 автора (85,2%) жили и работали в Москве и только 8 чел. (29,6%) в Ленинграде (рис. 1). Значительной была концентрация в Москве и известных писателей (174 из 284 чел. – 61,3%). Но и в целом, среди членов ССП (профессиональный круг) москвичи в середине 1930-х гг. составляли почти треть (504 из 1535 чел.), а перед войной более четверти (840 из 3–3,3 тыс. чел) [Антипина, 2005].

Рис. 1. Элитные и известные русские писатели советского периода, связанные со столицами и провинцией (чел.)

Разрыв в уровне привлекательности столиц для представителей элиты и группы известных писателей сохранился и у двух следующих авторских генераций русской советской литературы (дебютанты второй половины 1930–1940-х гг. и 1950–1960-х). Порядка 60–70% элитных авторов приходилось на Москву, 10–20% на Ленинград. В группе известных писателей соответственно 80–85% и 11–17%.

Таким образом, на протяжении всего советского периода обе данных творческих прослойки в значительной степени оставались связанными с Москвой. Серьезный литературный успех провинциального автора, писавшего на русском, почти всегда сопровождался его переездом в Москву (значительно реже в Ленинград), с которыми оказывалась связана вся дальнейшая жизнь. Случаи, когда известный писатель добровольно оставался на малой родине в 1930-е гг. были очевидным исключением4. В 1960–1980-е гг., не превращаясь в общую практику, они становятся более частыми (В. Распутин в Иркутске; В. Астафьев и В. Белов в Вологде; А. Калинин и В. Семин в Ростове; В. Лихоносов в Краснодаре). И к концу советского периода, география жизнедеятельности круга известных русских писателей расширившись, включает уже до 20–30 центров страны.

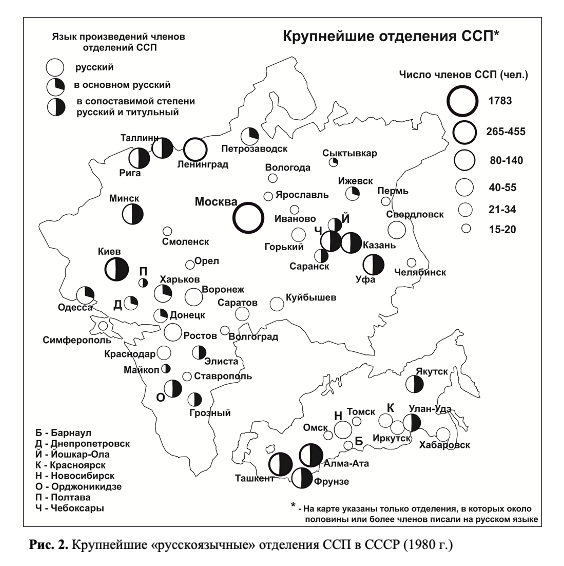

Куда более существенно «раздвинулась» в послевоенные десятилетия география профессионального писательского сообщества (членов ССП), заключавшая к началу 1980-х гг. более 300 центров СССР, в т.ч. порядка 160 в РСФСР. Впрочем, даже крупнейшие отделения ССП российских областей и краев имели только 20–40 членов5, уступая Москве в 40–90 раз (рис. 2). И если брать в расчет русскоязычных писателей, то в столице по-прежнему проживало около 46% членов российской части ССП (1780 из 3880 чел.). Еще 9–10% приходилось на ленинградских авторов (рассчитано по: [Союз писателей, 1981]).

Рис. 2. Крупнейшие «русскоязычные» отделения ССП в СССР (1980 г.)

Если же принять в расчет столичных авторов, состоявших в профкомах художественных издательств и Литфонде, то на Москву и Ленинград к концу советского периода все еще приходилось порядка 55–65% всего профессионального круга русской литературы страны. А в регионах подавляющее большинство членов ССП, в свою очередь, было сосредоточено в их административных центрах, даже если в их территориальных пределах имелись другие крупные города.

Социальная и гендерная структура.

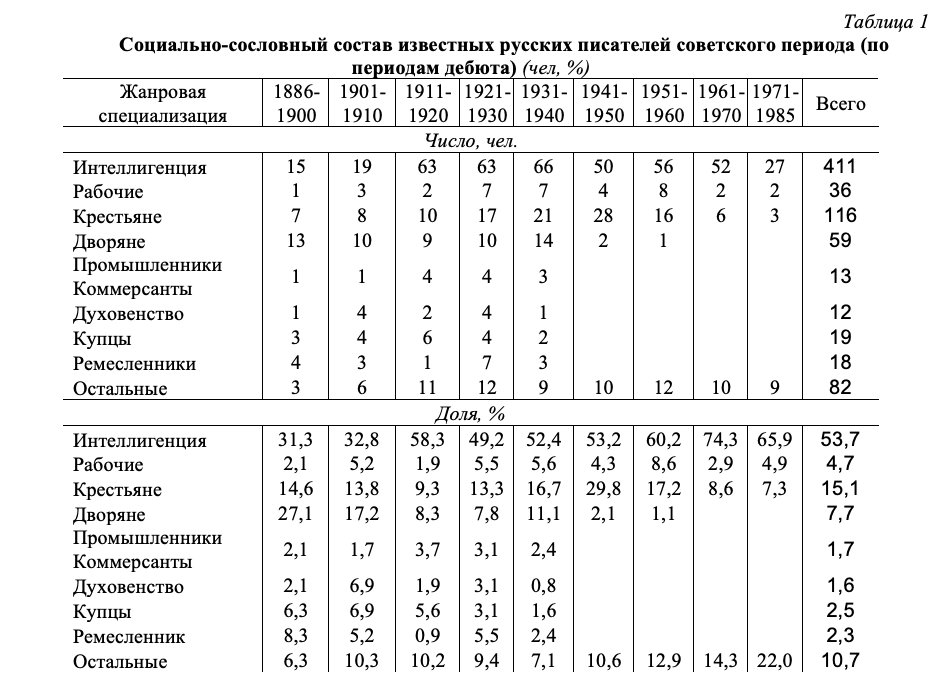

Социальная структура русского писательского сообщества конца имперского периода находилось в процессе быстрой трансформации. Количественно доминировавшее в литературной жизни на протяжении 150 лет дворянство стремительно теряло свои позиции. Среди авторов, дебютировавших в 1910-е гг., на дворян приходилось только четверть. Кардинальные сдвиги в социальной структуре общества, связанные с реализацией советского проекта, эти процессы еще более ускорили. В первые 10–15 лет советского периода почти полностью сменился не только наличный состав писательского сообщества. Трансформировались сами принципы его комплектации, ликвидирован ряд социальных слоев и групп российского общества, активно пополнявших авторский круг русской литературы имперского периода (дворянство, купечество, духовенство, буржуазия и др.).

Но следует иметь в виду, что авторы-дебютанты 1920–1930-х гг. родились на рубеже–в начале ХХ в. и коррелировали еще с имперским социальным составом российского общества. Триада «развитого» социализма (рабочий класс – крестьянство – трудовая интеллигенция) стала отчетливо просматриваться в структуре советского писательского сообщества уже в послевоенный период. Тем более что в это время даже представители русского литературного зарубежья в своей массе уже являлись выходцами из Советской России.

Впрочем, социальный заказ со стороны новой власти на активизацию творчества «народных масс» обнаруживает свою кадровую проекцию с 1920-х гг. Анализ социального состава авторов-дебютантов послереволюционных десятилетий фиксирует некоторый рост числа выходцев из рабочей среды. Но учитывая роль, отводимую пролетариату советской властью, его представительство среди начинающих писателей (3–8%) оставалось весьма ограниченным.

Увеличился в эти десятилетия и удельный показатель крестьянства, присутствие которого в русском писательском сообществе начало заметно расти уже в конце имперского периода. В 1920–1930-е гг. на выходцев из крестьянства приходилось 10–20% авторов-дебютантов. В 1940-е–первой половине 1950-х гг. данный показатель вырос еще больше, поднявшись до 20–30% (табл. 1). Этот рост связан не только с поощрением советской властью начинающих авторов крестьянского происхождения, но и с масштабной урбанизацией первых советских десятилетий. В города перебирались миллионы сельских семей. И в советском писательском сообществе 1950–1970-х г. группа сельских уроженцев оставалась весьма значительной, притом, что юность многих из них прошла уже в городской среде.

Таблица 1. Социально-сословный состав известных русских писателей советского периода (по периодам дебюта) (чел, %)

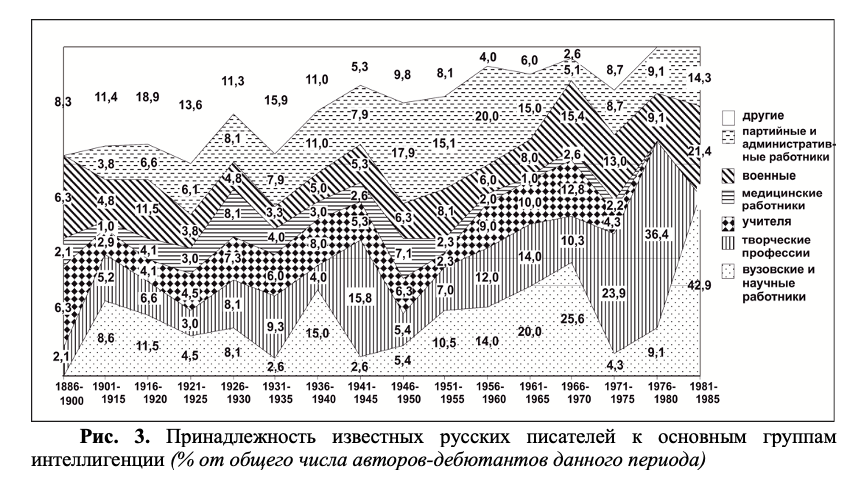

Однако большая часть писательского сообщества на всем протяжении советского периода формировалась представителями интеллигенции, выходцами из всех основных ее социопрофессиональных групп. Значительное число авторов вышло из семей педагогов и врачей; сотрудников партийных и административных структур; работников научно-технической (инженеры, научные работники), военной (офицеры) и творческой (музыканты, архитекторы и т.п.) интеллигенции, в т.ч. и непосредственно из самой литературной среды. В сумме на группу интеллигенции и служащих приходилось порядка 50–70% всех авторов дебютировавших в русской литературе 1930–1970-х гг. (рис. 3).

Рис. 3. Принадлежность известных русских писателей к основным группам интеллигенции (% от общего числа авторов-дебютантов данного периода)

Таким образом, почти полностью обновив в короткие сроки наличный состав писательского сообщества, советская власть оказалась не в состоянии кардинально поменять его социальную структуру. Доля выходцев из рабоче-крестьянской среды выросла с 10–15% в конце имперского периода до 20% в 1920–1930-е гг., достигла максимума в 1940-е гг. (30–40%), а в последние советские десятилетия, вновь опустившись, держалась на уровне 10–20%.

Впрочем, это обстоятельство не мешало власти надежно поддерживать лояльность писательского сообщества, обеспечивая ее через механизм репрессивного конструктивизма. Если в 1930-е гг. он носил максимально жесткие формы, в т.ч. и прямую ликвидацию, то в 1970–1980-е гг. доминирующей практикой в отношении литературной оппозиции стала высылка из страны.

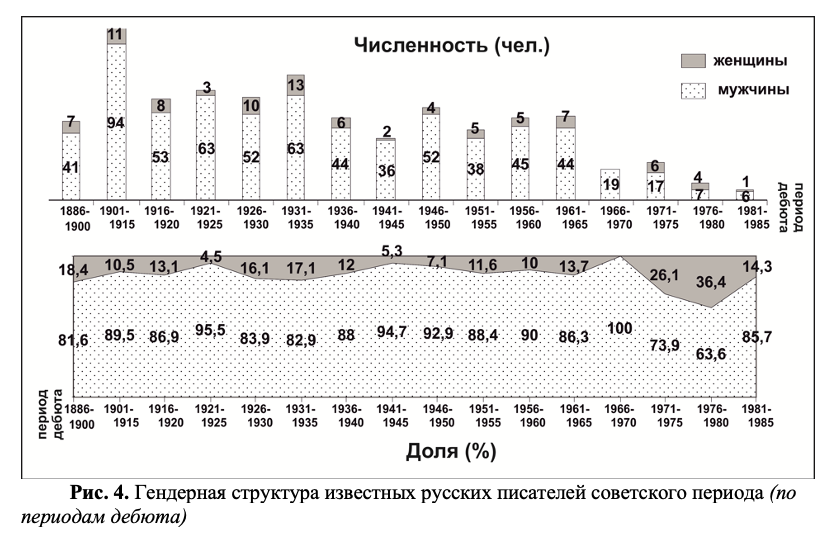

Несмотря на продекларированную советской властью ликвидацию всех форм неравенства, количественный перевес мужчин в группе известных русских авторов по сравнению с концом имперского периода не сократился. На протяжении многих советских десятилетий на долю женщин приходилось 5–17% авторов-дебютантов в группе известных русских писателей. Только в 1970-е гг. данный показатель вырос до 30% (рис. 4). Но в целом, за весь советский период женщины составили только 12,2% данного творческого круга (92 из 756 чел.), что лишь минимально превысило показатель последнего имперского столетия (12,0%).

Рис. 4. Гендерная структура известных русских писателей советского периода (по периодам дебюта)

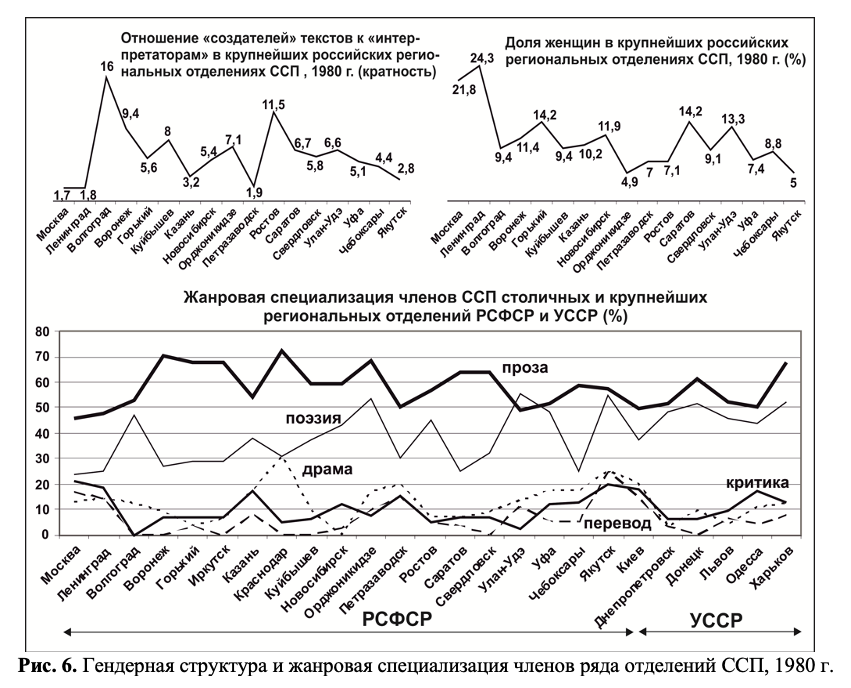

Еще меньше женщин оказалось в элитном слое русской советской литературы – 6,8% (5 из 74 авторов), как и среди всего профессионального писательского сообщества. Среди членов ССП в 1934 г. женщины составляли всего 3,6% [Антипина, 2005]. К 1954 г. их доля поднялась до 10%, а в 1980 г. – составила 14,1% (1170 из 8,3 тыс. чел). Впрочем, являясь одним из признаков уровня системной модернизации писательского сообщества (как и культурной среды в целом), в двух столицах данный показатель был заметно выше (21,8% среди московских членов ССП, 24,3% – у ленинградских). В региональных отделениях РСФСР он колебался в диапазоне 0–22% (в 25 отделениях женщин не было, в десяти на них приходилось 1–5% членов, в 12 – 5–10%; в двух – 10–15%, в двух – 15–20% и в одном – 22%) (рассчитано по: [Союз писателей, 1981]). Причем, женщины могли отсутствовать не только в небольших, но и некоторых крупных писательских организациях (в т.ч. Пермском и Краснодарском краях, Оренбургской области).

Творческие специализации.

Динамика жанровых предпочтений русских писателей XIX – начала ХХ вв. в значительной степени задавалась эволюцией европейской литературы и культуры в целом, сменой ее ведущих стилевых направлений, а с другой стороны, коррелировала с общественно-политическим и социокультурным развитием самой России [Сущий, 2020: 136–139].

В советский период взаимосвязь творческих специализаций русского писательского сообщества и динамики мирового литературного процесса стала менее ощутимой. Отчасти это было связано с общим усложнением последнего, менее линейной, чем в XVIII–XIX вв. корреляцией новых тенденций с определенными литературными жанрами. Свою роль играло и желание советской власти противостоять буржуазному миру в сфере культуры, попытка создать собственную «социалистическую» литературу во всем многообразии существующих жанров. Жестко контролируя идеологическую составляющую текущего литературного процесса, власть не пыталось каким-либо образом регулировать его внутреннее разнообразие или менять в писательском сообществе соотношение ведущих специализаций. Все они оставались востребованными в своих идеологически «правильных» версиях.

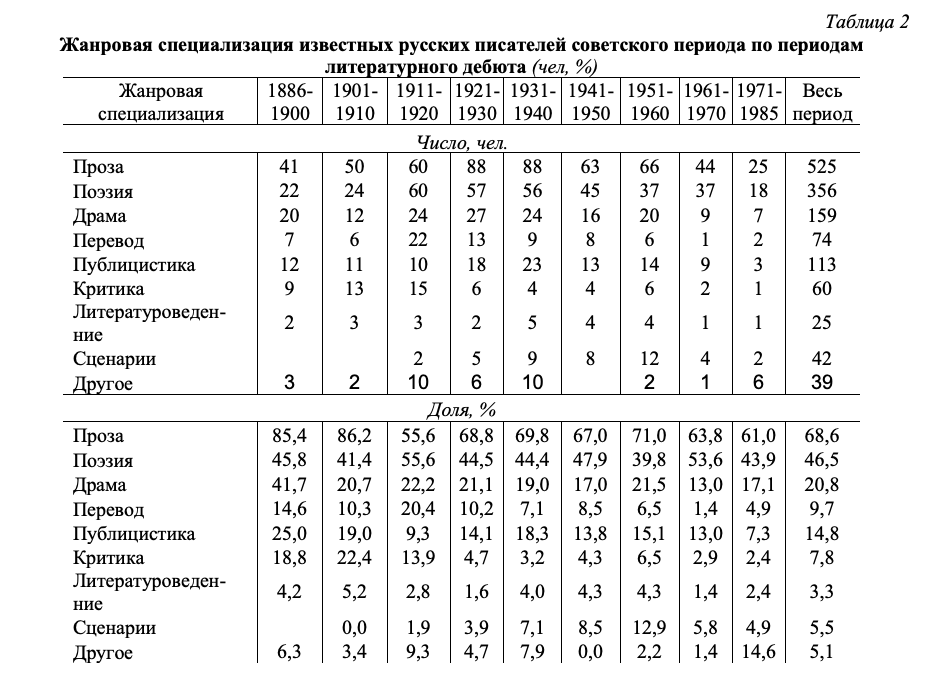

То есть, распределение авторов по специализациям могло в значительной степени определяться их собственными творческими предпочтениями. Центральными у русских советских писателей оставались две – проза и поэзия. Но если конец имперской эпохи в русской литературе связан с опережающим подъемом поэзии, то уже в 1920-е гг. проза возвращает себе доминирующие позиции, – почти 2/3 начинающих авторов прозаики. Впрочем, половина дебютантов этого времени писала и стихи (табл. 2).

Таблица 2. Жанровая специализация известных русских писателей советского периода по периодам литературного дебюта (чел, %)

Совмещение данных двух специализаций оставалось наиболее частым вариантом в группе известных писателей на всем протяжении советского периода. Но именно проза оставалась ведущей в этом жанровом тандеме – с ней было связано творчество 50–90% авторов-дебютантов разного времени. Показатель поэзии составлял 35–55%. Только в годы Отечественной войны лирика у начинающих авторов оказалась не менее востребованной, чем проза, что связано с дебютом группы молодых поэтов-фронтовиков. А единственный интервал, когда поэзия обошла прозу пришелся на вторую половину 1960-х г. – очевидно сыграл свою роль состоявшийся чуть ранее эффект появления яркой группы поэтов-шестидесятников, заставивший творческую молодежь развернуться в сторону лирики.

Но, в целом, для известных писателей советского периода именно проза была основным жанром (в ней реализовалось 68,6% авторов, в поэзии – 46,5%)6, что существенно отличало их от аналогичного русского писательского круга XIX – начала ХХ вв. в котором попеременно доминировали оба жанра (за рассматриваемый период 43,6% авторов прозаики; 39,7% – поэты) (рис. 5).

Рис. 5. Жанровая специализация круга известных русских писателей

В широком диапазоне (13–22%) пульсировала в писательском сообществе популярность драматургии. Однако, данный жанр оставался востребован весь советский период – к драме обращался каждый пятый известный писатель этого времени, что существенно превзошло показатель (12,9%) последнего имперского столетия. Неровной в советские десятилетия была популярность и других ведущих жанров, в т.ч. публицистики (9–18% писателей-дебютантов), роль которой серьезно возрастала в периоды общественных потрясений. В целом, в данной специализации отметилось 14,8% известных русских писателей советского времени, что заметно ниже показателя XIX – начала ХХ в. (19,1%). Ощутимо сократилась в советский период и доля авторов, обращавшихся к критике, литературоведению и переводам7. Из новых жанровых приобретений следует выделить сценарное творчество, популярность которого достигала максимума (13%) у авторов, дебютировавших в 1950-е гг.

Схожую картину обнаруживает анализ жанровой специализации всего профессионального сообщества русской литературы, фиксируемого по «Справочнику Союза писателей СССР». Его основными специализациями, как и в группе известных авторов, были проза и поэзия: в 1960–1970-е гг. им отдавало предпочтение более 70% авторов.

Прозаики количественно доминировали в Москве и Ленинграде, а также в большинстве регионов России (45–65%). При этом, для писательского круга двух столиц характерна повышенная жанровая дифференциация авторов. Значительная часть русских советских критиков, литературоведов, переводчиков концентрировалась в двух всесоюзных центрах. Региональные авторы в подавляющем большинстве ориентировались на прозу и поэзию (в некоторых регионах и драматургию), предпочитая «творить» литературу, а не интерпретировать ее. Если в Москве и Ленинграде среди членов ССП «создателей» текстов в сумме было больше чем «интерпретаторов» в 1,7–1,8 раз, то в региональных отделениях Союза этот перевес зачастую был многократным (рис. 6).

Рис. 6. Гендерная структура и жанровая специализация членов ряда отделений ССП, 1980 г.

Национальная принадлежность авторов.

Конец имперского периода был связан с быстрым ростом полиэтничности писательского сообщества русской литературы, в которое включались представители разных народов империи (более 40% дебютантов этого времени относились к нацменьшинствам).

Приход к власти большевиков, устранивших все проявления «великорусского шовинизма» в сфере культуры, казалось, должен был еще более увеличить данный процент. Но этого не произошло. Одна из основных, если не центральная причина – активная поддержка советской властью национальных культур, нашедшая отражение и непосредственно в сфере литературного процесса. Создаются алфавиты, быстро набирает обороты национальное книгоиздательство, формируется издательский комплекс и периодика, концентрирующие кадры коренной интеллигенции. В таких условиях немалая часть молодых советских авторов начинала писать и профессионально реализовываться на своих национальных языках.

Известным исключением из комплекса крупных советских народов стали евреи, не имевшие своей автономии8. Существенную роль сыграл и ряд других факторов, в т.ч. «центростремительность» еврейского населения, ориентированного на проживание в городах, прежде всего, крупных. В середине 1920-х гг. городским являлось уже 82,5% евреев СССР (при общем показателе урбанизированности 17,8%). Наряду с урбанистичностью евреев отличала почти полная грамотность. Среди лиц в возрасте 9–49 лет в 1926 г. грамотным было 90% еврейского населения СССР (у русских данный показатель составлял 64,3%) [Перепись 1939, 1992: 83].

Имело значение и то, что это была грамотность на русском языке – признак быстрого социокультурного обрусения, темпы которого еще более ускоряются в последующие годы. К концу 1930-х гг. русский язык являлся родным уже для 72,6% евреев РСФСР (максимальный показатель аккультурации среди всех ее народов). При этом в полной мере сохранилась ориентация еврейского населения на профессиональные сферы деятельности, связанные с умственным трудом и высокой квалификацией. При доле в населении СССР в 1,77%, в группе лиц с высшим образованием (прослойка интеллигенции) евреи составляли 15,8% (172,9 тыс. из 1,09 млн чел) [Перепись, 1992: 86–87].

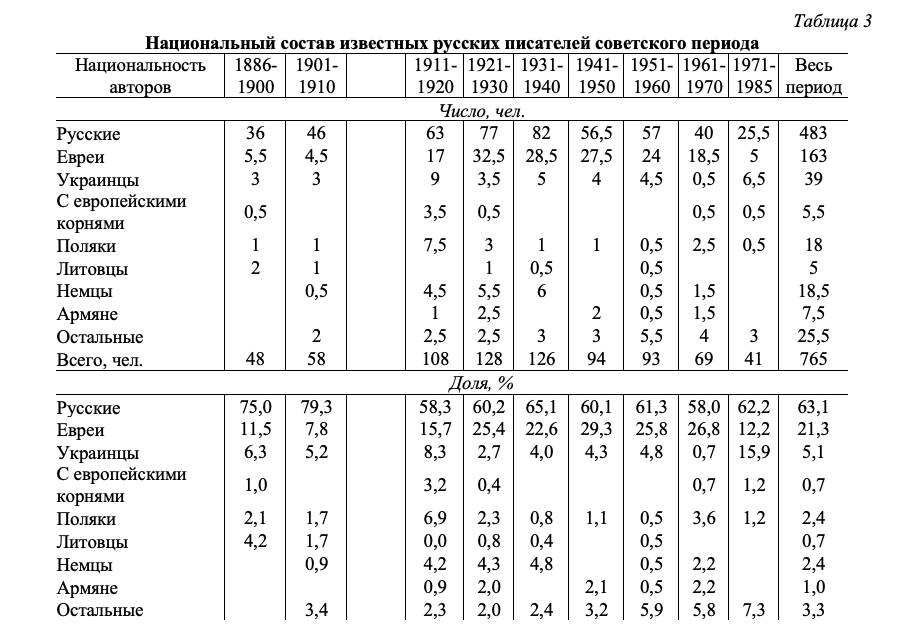

Столь весомое представительство в группе образованного населения не могло не отразиться и в сфере литературного творчества. Доля евреев среди авторов-дебютантов в 1930-е гг. поднимается до 30%. Таким образом, круг заметных авторов русской литературы в межвоенный период в определяющей степени формируется представителями двух народов – русского и еврейского. Но вполне различимы в этом творческом слое в 1920–1930-х гг. (как и в имперский период) украинцы, немцы, поляки, на которых по отдельным десятилетиям могло приходиться до 3–5% начинающих русских писателей (табл. 3).

Таблица 3. Национальный состав известных русских писателей советского периода

Данная национальная структура в целом сохранилась и в послевоенный период. Масштабные потери советских евреев в годы войны существенно сократили их численность и еще более ускорили ассимиляционные процессы. А с 1960-х гг. свою роль в депопуляции начала играть эмиграция в Израиль и другие страны Запада. Но в группе известных русских писателей, дебютировавших в 1950–1960-е гг., они по-прежнему составляли 20–30%. Этот парадокс объяснялся тем, что значительная часть авторов-евреев этого времени относилась к оппозиционной ветви литературного процесса и в дальнейшем составила весомую часть третьей волны творческой эмиграции из СССР, пришедшейся на 1960–1970-е гг. (из 53 выехавших в этот период авторов около половины являлись евреями или были биэтнофорами с еврейской составляющей) (рассчитано по: [Казак, 1996: 403]).

Таким образом, представительство евреев в русской советской литературе 1960–1980-х гг. действительно существенно сократилось в сравнении с довоенным периодом. Зато в русском литературном зарубежье в этот период количественно они абсолютно доминировали, что отличало его от первых послереволюционных десятилетий.

В целом, в послевоенный период в группе известных русских писателей появились представители более 20 национальностей. По-прежнему хорошо различимы украинцы и поляки, к которым присоединились армяне. Остальные народы (в т.ч. корейцы, немцы, грузины, белорусы, татары и др.) представлены в данной группе отдельными авторами. При этом следует учитывать процессы ассимиляции, получившие в послевоенном СССР еще большее распространение. Значительное число русских писателей еврейского, украинского, польского и т.д. происхождения родились в смешанных семьях (биэтнофоры). Но даже «чистые» представители данных народов в своем большинстве уже являлись выходцами из обрусевшей национальной среды.

Русское литературное зарубежье и андерграунд.

Первые послереволюционные годы связаны с разделением русской литературы на две ветви. На рубеже 1920-х гг. за пределы Советской России эмигрировало более двух миллионов человек, в т.ч. заметная часть писательского круга дореволюционной России. Из группы известных авторов, вошедших в русскую литературу в 1890–1910-е гг., доля эмигрантов составила почти четверть (48 из 204 чел.)9. Оказалась за рубежом и часть литературной элиты (И. Бунин, А. Куприн, В. Ходасевич и др.). Впервые в истории русской литературы десятки зарубежных центров превратились в заметные средоточия ее творческой жизни. Выделялся Париж, крупнейший культурный центр русского зарубежья середины 1920-х – 1930-х гг. По числу работавших в нем известных русских авторов (67 чел.), в это время уступая только Москве и Ленинграду (260 и 102 чел. соответственно), значительно опережая все остальные центры СССР.

Показательно, что в 1920–1930-е гг. литературное зарубежье представляли не только уже состоявшиеся, но и молодые авторы, профессиональный дебют которых состоялся уже за пределами России (Г. Газданов, В. Яновский и др.) – 40 из 254 (15,7%) известных писателей, вступивших в русскую литературу в два межвоенных десятилетия, представляли ее зарубежную ветвь. Но показательно и то, что русское зарубежье этого периода не дало ни одного автора (за исключением В. Набокова), сумевшего в дальнейшем пополнить элитный круг русской литературы.

Причин было несколько. Лишенная основной читательской аудитории, оставшейся в Советской России, зарубежная ветвь русской литературы в своем творчестве вынужденно ориентировалась на эмиграцию, демонстрировавшую повышенную социокультурную и этнокультурную открытость во взаимодействии с европейскими обществами, существенно ускорившими процесс ее аккультурации, а затем и прямой ассимиляции. Таким образом, суженным оказывался процесс не только демографического, но и социокультурного воспроизводства русского зарубежья, сокращавшего свои размеры при каждом межпоколенном переходе.

Не способствовала культурной активности русской диаспоры и общественно-политическая динамика. По мере распространения авторитарных режимов, один за другим в Европе и на Дальнем Востоке прекращают существование многие центры русской культуры, а писатели вынуждены перебираться на американский континент, прежде всего, в США. К началу 1940-х гг. творческий потенциал русского литературного зарубежья значительно сокращается.

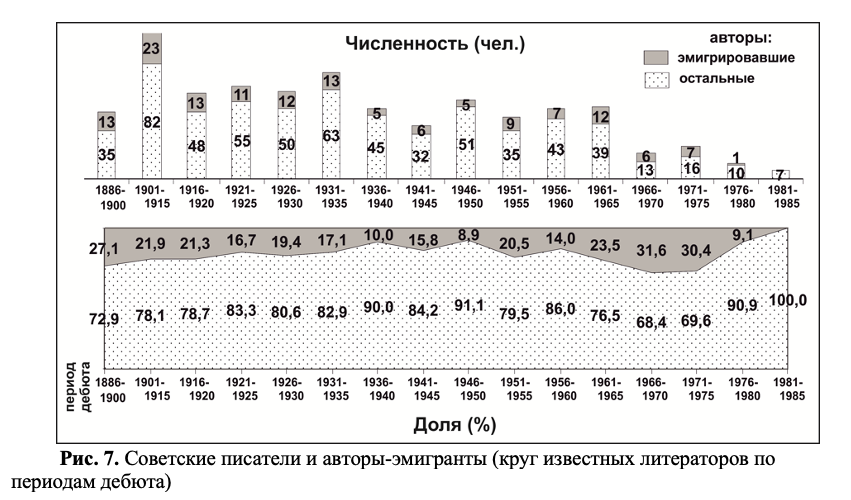

Литературная эмиграция, составленная авторами, покинувшими СССР в период Великой Отечественной войны, оказалась малочисленной, а в творческом отношении была несопоставимо слабей послереволюционной волны. Но и она сумела пополнить и поддержать писательское сообщество русского зарубежья. Из 93 известных авторов дебютировавших в русской литературе в 1950-е гг. 11 чел. (11,8%) представляли ее зарубежную ветвь (рис. 7).

Рис. 7. Советские писатели и авторы-эмигранты (круг известных литераторов по периодам дебюта)

С оттепелью конца 1950-х–1960-х гг. связана активизация неофициальной ветви советской литературы – авторов, не вписывавшихся в задаваемые властью тематико-идеологические рамки литературного процесса. Но и сами эти рамки в данное время определенным образом расширились, оставляя вопрос о статусе таких «пограничных» писателей открытым. Многие из них печатались в центральной и региональной периодике, издавали свои книги. Только с концом оттепели часть этих авторов оказалась окончательно выключенной из контролируемого государством литературного процесса. Так, со второй половины 1960-х гг. в СССР формируется творчески активный литературный андеграунд.

Но художественно и идейно противополагаясь советскому официозу, диссидентская литература пространственно совмещалась с его эпицентрами. Москва и Ленинград были больше, чем «столицами» русского литературного андеграунда – ими его география в значительной степени и ограничивалась. Из 53 известных писателей-диссидентов, составивших третью волну литературной миграции из СССР в Москве или Ленинграде родилось 24 человека, 43 получили в них образование, 49 жили и работали до своего отъезда на Запад (рассчитано по: [Казак, 1996]). Из других центров русской диссидентской литературы этого времени можно назвать столицы прибалтийских республик, крупнейшие центры Украины (Киев, Харьков, Одесса), Ростов-на-Дону. Но только в Москве и Ленинграде литературный андеграунд представлял сложившиеся творческие сообщества. Притом, что отдельные авторы или небольшие их группы, выпадавшие из советского литературного мейнстрима в 1970–1980-е гг. появились во многих центрах России и ряда союзных республик.

Именно с перемещением на Запад значительной части оппозиционных авторов связан новый ощутимый подъем литературного зарубежья, начавшийся в 1970-е гг., когда за пределами СССР почти одновременно оказались десятки русских писателей, как уже известных (И. Солженицын, В. Аксенов, В. Войнович), так и почти не печатавшихся (И. Бродский, С. Довлатов, Э. Лимонов, А. Цветков и др.). Репрессивная практика высылки из страны продолжалась до начала 1980-х гг. – из 92 известных авторов, дебютировавших в 1960–1975 гг. 25 чел. (27,4%) в дальнейшем оказалось в эмиграции. Таким образом, к концу советского периода, как и в самом его начале, литературное зарубежье, сосредоточив заметную часть крупных писателей, снова ощутимо повысило свою роль в русском литературном процессе.

Выводы.

Переход к советскому периоду в развитии русского писательского сообщества был связан с резким обновлением его состава, трансформацией социальной структуры, установлением монополии Москвы, сосредоточившей на несколько десятилетий не только элиту, но и значительную часть представителей круга известных авторов. Что не отменяло процесса постепенного расширения географии литературного процесса, увеличения числа его деятельных центров, формирования крупных региональных средоточий профессиональных писателей (в т.ч. за пределами РСФСР).

Задача формирования политически лояльного писательского сообщества выполнена советской властью в сжатые сроки, но превратить рабочий класс и крестьянство в основных социальных «продуцентов» новых писательских кадров ей не удалось. Порядка 50–70% авторов-дебютантов на всем протяжении советского периода составляли выходцы из интеллигенции, причем всех основных ее социопрофессиональных групп.

Этнические русские продолжали доминировать в писательском сообществе, составляя среди дебютантов 50–75% по отдельным десятилетиям. Второй группой с большим отрывом от остальных национальностей являлись евреи, на которых приходилось 20–30% входивших в литературу авторов. Причем, если в 1920–1930-е гг. евреи, прежде всего, представляли советскую ветвь литературного процесса, то в 1970–1980-е гг. ощутимо доминировали в литературном зарубежье. Что, в свою очередь, являлось следствием их весомого присутствия в советском литературном андеграунде конца советского периода.

На протяжении всего советского периода русская литература развивалась двумя, в значительной степени автономными рукавами. При этом русское литературное зарубежье демонстрировало большую амплитуду творческой активности, два основных пика которой пришлись на начало и конец советского периода, что было связано с эмиграцией в это время за пределы СССР значительных групп русских писателей.

Библиография

- 1. Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы. М.: Молодая гвардия, 2005.

- 2. Дубин Б.В. Литературная культура сегодня: социальные формы, знаковые фигуры, символические образцы // Классика после и рядом. М.: НЛО, 2010. С. 47–65.

- 3. Дубин Б.В. К проблеме литературного канона в современной России // Классика после и рядом. М.: НЛО, 2010. С. 66–75.

- 4. Берг М. Литературократия. М.: Новое литературное обозрение, 2000

- 5. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. №1/2. С. 49–62.

- 6. Всесоюзная перепись 1939 года. Основные итоги. М.: Наука, 1992.

- 7. Казак В. Лексикон русской литературы ХХ века. М.: Культура, 1996.

- 8. Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946) // Вопросы литературы. 2003. №4. С. 212–258; №5. С. 241–297.

- 9. Мир русской культуры. Энциклопедический словарь. М.: Вече, 1997.

- 10. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.

- 11. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2000.

- 12. Сакулин П.Н. Социологический метод в литературоведении. М.: Мир, 1925.

- 13. Справочник Союза писателей СССР. М.: Советский писатель, 1981.

- 14. Сущий С.Я. Русская литература XIX – начала XX в.: социодинамический анализ писательского сообщества // Социологические исследования. 2020. № 2. С. 128–143.

- 15. Фриче В.М. Социология искусства. М.-Л.: ОГИЗ, 1929.

- 16. Цесельчук Д. Краткий курс истории Союза литераторов России. // Литературные известия. №13 (43). 2010. URL: https://www.litiz.ru/nomer.php?id=1834 (дата обращения: 00.00.2020).

- 17. Escarpit R. Sociologie de la literature. Press Universities de France. Paris, 1958.