- Код статьи

- S0044748X0006409-8-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0006409-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 10

- Страницы

- 31-47

- Аннотация

Рубеж XX—XXI вв. стал переломным для модели трансграничных миграций в Испании. Миграционный бум, длившийся несколько лет, достиг пиковых показателей в 2007 г. Основным драйвером численного роста стали выходцы из стран Латинской Америки. Эта массовая волна не вызвала отторжения испанского общества. Единые язык и религия, культурная близость способствовали интеграции переселенцев. В статье рассматриваются особенности формирования современных латиноамериканских сообществ в Испании, их история и базовые социальные характеристики. В качестве примера взяты группы выходцев из Эквадора, Аргентины и Венесуэлы. Они представляют различные модели миграции и интеграции. Венесуэльская миграция рассматривается в контексте изменений, происходящих под влиянием кризиса в этой стране. Несмотря на существенные различия, современный этап миграционного движения из государств Латинской Америки в Испанию подчеркивает возрастание интенсивности экономического мотива миграции. Посткризисное десятилетие и декада миграционного постбума выявили различные мотивы миграции и механизмы интеграции среди потомков испанских переселенцев в страны атлантического побережья Южной Америки и трудовых мигрантов андских государств.

- Ключевые слова

- Испания, Эквадор, Аргентина, Венесуэла, миграция, интеграция, трансатлантическая миграция

- Дата публикации

- 26.09.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 5735

В современном мире миграции людей между государствами и континентами оказывают серьезное воздействие на тональность общественной социально-политической дискуссии. Страны, ранее находившиеся в стороне от приема массовых волн переселенцев, за короткий исторический период превращаются в их устойчивых реципиентов. К числу государств, где миграционная модель изменилась радикально, относится и Испания.

Основной сдвиг произошел в первом десятилетии текущего века, наивысшие показатели притока иностранцев — 960 тыс. человек в год — были зарегистрированы в 2007 г. Инерция движения ощущалась еще несколько лет, но стала угасать на фоне разразившегося в те годы глобального финансово-экономического кризиса. Результатом миграционного бума начала 2000-х годов стал переход Испании из разряда донора в категорию государства — реципиента мигрантов. Протагонистами современной миграционной волны стали выходцы из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, что существенно отличалось от общеевропейского мейнстрима и наложило существенный отпечаток на сопутствующий социально-политический фон.

Латиноамериканцы в Испании: тенденции на макроуровне

Миграционная волна в Испании на рубеже веков стала объектом многочисленных исследований, посвященных территориальной мобильности на просторах иберо-американского пространства. Среди российских ученых одними из первых на происходящие изменения обратили внимание Сергей Маркович Хенкин и Ирина Георгиевна Синельщикова. «Успешное управление процессом иммиграции крайне важно для Испании. Иммигранты нужны испанскому обществу… Речь идет и об очень серьезной социокультурной проблеме интеграции этой огромной массы в испанское общество, о превращении Испании в заметно более полиэтничную и поликонфессиональную страну, чем сегодня», — отмечал российский испанист С.М.Хенкин [1, с. 174]. Взгляд исследователя в значительной мере фокусировался на характере воздействия миграции на внутриполитическую дискуссию, на проблемах адаптации и интеграции [2], [3]. Были изучены особенности миграционной модели страны и новые тенденции эмиграции коренных испанцев [4]. Уже тогда отмечалась роль латиноамериканского фактора в миграционном процессе. Для испаноязычного населения Латинской Америки «Испания всегда была и будет “patria-madre”», — подчеркивала И.Г.Синельщикова [5, с. 59]. Долгое время уроженцы стран американского континента не были заметны среди наводняющих Испанию иммигрантов из других частей света. «Мигранты из данного региона зачастую не воспринимаются как представители чуждого Испании мира, а всего лишь как своего рода «периферийные испанцы», никак не претендующие на изменение в стране существующего социально-культурного фона», — отмечал российский историк Александр Николаевич Кожановский [6, с. 12]. Таким образом, роль переселенцев из латиноамериканского региона, с одной стороны, была первостепенной, а с другой — не оказывала дестабилизирующего воздействий на цивилизационно-куль-турный и социальный фон в принимающем сообществе.

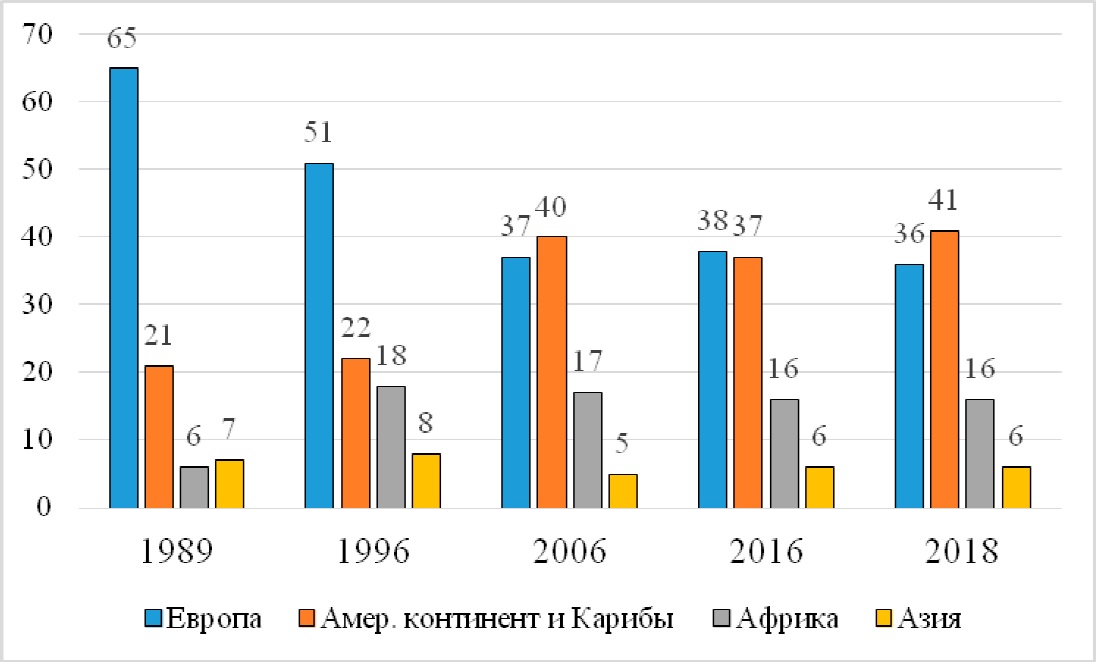

Приведенные на графике 1 данные наглядно демонстрирует латиноамериканизацию волны массовой миграции начала XXI в. Несмотря на заметное присутствие в Испании в последней четверти XX в. значительных групп кубинцев, чилийцев, уругвайцев и аргентинцев [7, с. 71], именно в начале первого десятилетия текущего века произошел очень резкий приток латиноамериканцев.

График 1

Структура населения иностранного происхождения в Испании (%)

Составлено автором по данным: Observatorio permanente de la inmigración: >>>> INE, Cifras de población: >>>> [1, с. 158].

Латиноамериканская группа достигла пикового показателя в 2009—2010 гг., когда ее численность составила 2 млн 364 тыс. человек. Впоследствии под влиянием экономического кризиса она немного сократилась, что принципиально не повлияло на общий масштаб присутствия. Постепенное восстановление экономики способствовало возвращению к былым показателям. В 2018 г. с некоторым превышением был повторен пиковый уровень десятилетней давности. Он составил 2 млн 420 тыс. человек. В целом, на протяжении всей декады, несмотря на наблюдавшиеся колебания, численность диаспоры находилась в относительно стабильном состоянии.

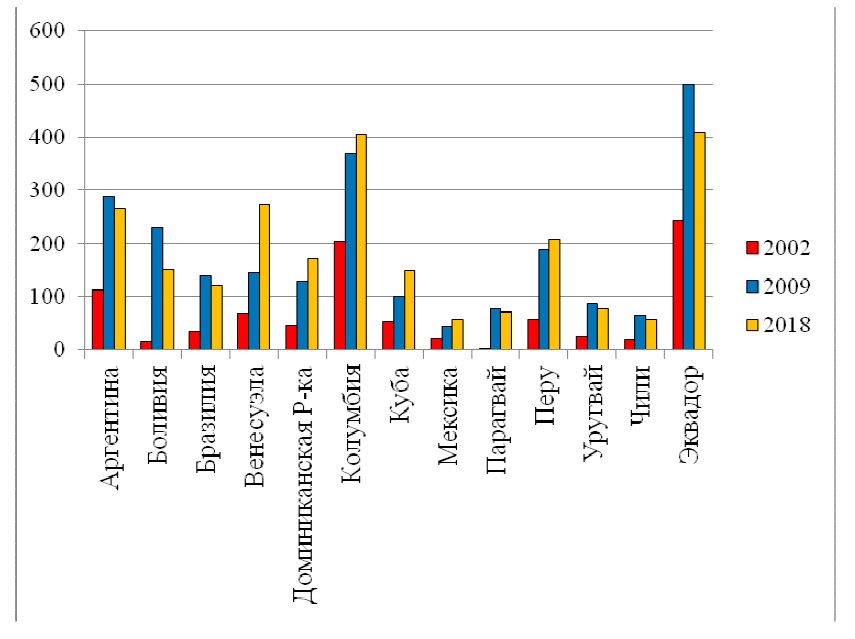

Условная латиноамериканская группа, «периферийные испанцы», со стороны может показаться однородной. Однако она разнообразна, в ней представлены уроженцы андского региона, государств атлантического побережья и Карибского бассейна (график 2). Для них были характерны различные мотивы миграции, что в итоге отражалось в конструировании разнообразных социальных и профессиональных «пластов» номинального латиноамериканского сообщества. По прошествии десятилетия внутренняя структура латиноамериканского сообщества изменилась. Некоторые общины продолжали расти, другие, наоборот, сокращались. Такая динамика определялась, в первую очередь, социально-экономической ситуацией в странах происхождения мигрантов. Выделим пять основных государств, выходцы из которых формировали профиль латиноамериканцев в иберийской стране в текущем столетии (график 3).

График 2

Численность иммигрантов из стран Латинской Америки в 1999—2018 гг. (тыс.)

Построено автором по данным: INE. Cifras de población: >>>>

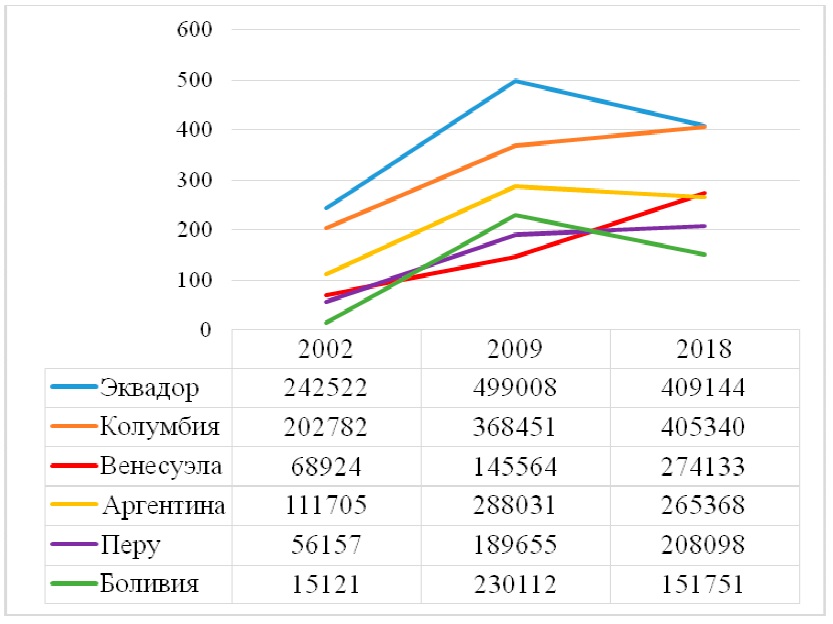

Миграционная панорама не была статичной. Если в первой декаде столетия происходил равномерный рост численности всех подгрупп, то после 2009—2010 гг. динамика стала разнонаправленной (график 3). За десять лет наиболее массовая группа выходцев из Эквадора значительно уменьшилась, хотя и сохранила номинальное лидерство. Колумбийцы, стабильно занимавшие второе место в общей латиноамериканской композиции, фактически сровнялись по численности с эквадорцами. Выходцы из андских стран, составлявшие «базовый профиль» латиноамериканской миграционной волны, стали демонстрировать разнонаправленное движение: численность перуанского сообщества продолжила медленно расти, в то время как боливийского — сокращалась. На фоне крупных группировок изменения во «втором эшелоне» не были столь яркими, но там также происходили важные процессы: планомерно возрастала численность выходцев из испаноязычных государств Карибского бассейна (Кубы, Доминиканской Республики) и Мексики, а интенсивность миграции из стран Южной Америки (Уругвая, Парагвая, Чили, Бразилии) не только снижалась, но наблюдалась и реэмиграция.

График 3

Основные страны происхождения латиноамериканских мигрантов в Испании

Составлено автором по данным: INE. Cifras de población: >>>>.

В начавшемся с 2014 г. восстановлении темпа притока мигрантов заметен вклад Венесуэлы, Колумбии и Аргентины. Венесуэльская волна стала одной из доминирующих. С 2016 по 2018 г. население венесуэльского происхождения выросло на 58%. Приток уроженцев этой страны не прекращался на фоне спада и медленного восстановления экономики Испании, а в последние годы явно усилился. Вторым по темпам роста стало колумбийское сообщество, выросшее за этот период на 17%. Третье место в латиноамериканской группе заняла Аргентина, где также возобновилась эмиграция в Испанию.

Системообразующие сообщества: сходство и разнообразие

Турбулентность миграционного бума привела как к серьезной трансформации сообществ с продолжительной историей, так и к формированию новых под воздействием интенсивных миграционных вливаний. Из «топ-5», обозначенных на графике 3, выделим в качестве примера эквадорское, аргентинское и венесуэльское сообщества и рассмотрим их базовые социальные характеристики.

Эквадорское сообщество

Эквадорское сообщество можно определить как одно из важнейших для миграционной панорамы Испании современного периода. По аккумулированной численности оно занимало лидирующее положение в латиноамериканском сегменте. Это позволяет рассмотреть его в качестве примера одной из моделей, вобравшей в себя наиболее типичные черты для экономического типа миграции.

Ядро эквадорской диаспоры в Испании сформировалось в начале нулевых годов XXI в. Резкий скачок произошел в короткий период с 1998 по 2003 г., что отчетливо видно в ретроспективе: в 1980—1997 гг. в Испанию приехало 3,5% ныне проживающих в стране мигрантов эквадорского происхождения, в 1998—2003 — 77,7%, 2004—2008 — 12,5%, 2009—2014 — 5,8% [8, с. 44]. После 2003 г. темп роста оставался высоким, но существенно меньшим по сравнению со взрывом первых лет. На замедление повлияла изменившаяся нормативно-правовая база, в соответствии с которой латиноамериканцы были вынуждены получать визы на общих основаниях [9, с. 139]. В 2015—2017 гг. приток новых мигрантов был незначительным, в Испанию прибыли лишь 33,4 тыс. уроженцев Эквадора.

На начальном этапе большинство мигрантов составляли женщины. В середине первой декады XXI в. началось изменение характера миграционного проекта: трудовая мобильность с последующим возвращением в родную страну сменилась на модель постоянной семейной миграции. Ключевыми моментами стали воссоединение семей и рост доли детей в возрасте до пятнадцати лет. Начиная с 2004 г. несовершеннолетние дети составляли уже 20% этой совокупности. В итоге 69% данной номинальной группы представляло население молодого трудоспособного возраста от 16 до 44 лет, а доля людей старше 65 лет была минимальной (1% от общего числа совокупности). Такой возрастной профиль отражал экономический характер миграции.

Эквадорская община чрезвычайно стабильна — более 80% ее состава проживали в иберийской стране более десяти лет. Подобная миграционная траектория позволяет говорить о континууме стабильности, где увеличение продолжительности проживания в стране повышает уровень благополучия административно-правовой ситуации, социальной и экономической интеграции. Приехав в Испанию, эквадорцы фактически не меняли географию своего проживания, оставаясь в пределах изначально выбранного города более десяти лет. Как следствие в Мадриде осела подавляющая часть (51%) населения эквадорского происхождения. Кроме того, большинство эквадорцев, обосновавшись в Испании, не предпринимали попыток транзита в другие страны.

Уроженцы Эквадора стали лидерами по национализации (получению гражданства): к началу 2019 г. фактически 20% всех получивших испанское гражданство были родом из этой латиноамериканской страны [10]. Постепенное обретение легального статуса отражало долговременный характер миграции: если в конце 2000 г. лица с неурегулированным статусом составляли 78%, то уже к началу 2008 г., несмотря на галопирующий приток новых мигрантов, этот показатель сократился до 4,75% [8, с. 24, 26]. Такой результат был достигнут благодаря планомерной работе испанских государственных институтов с последствиями миграционного бума. Важным инструментом стала амнистия 2005 г., расширившая доступ к получению вида на жительство и разрешения на работу и открывшая возможность для последующего получения испанского гражданства.

Данный пример подтверждает концепцию континуума стабильности: уже к 2014 г. число эквадорцев с испанским гражданством превысило тех, кто им еще не обладал. Скачок произошел буквально за пять лет: в 2009 г. таких мигрантов было 69,8 тыс., а в 2014 г. — 234,6 тыс. К середине второго десятилетия XXI в., фактически через десять лет после взрывного роста численности, 54,5% населения эквадорского происхождения получило испанское гражданство (двойное гражданство — 52,8%, а исключительно испанское 1,7%) [8, с. 33-34, 61]. Доступ к гражданству становился кульминацией длительного перехода через континуум стабильности, который обычно начинался в состоянии неурегулированного правового статуса.

Эквадорцы в Испании заняли нишу низкоквалифицированного труда. 73% работающих женщин сосредоточены на самом нижнем уровне рынка труда — в сегменте домашней обслуги и ухода за пожилыми людьми (27%), а также на позициях ручного труда (46%). Применительно к мужской части сообщества эта доля составляет 54%. Подобная концентрация в нише неквалифицированных профессий дала основание говорить о трудовой этностратификации эквадорцев. «Современный пеон — неквалифицированный рабочий самой низкой профессиональной категории, присутствует в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг, 64% эквадорцев вовлечены именно в эти сферы деятельности», — отмечали авторы доклада «Население эквадорского происхождения в Испании», подготовленного посольством Эквадора совместно с Институтом исследования миграций Папского университета Комильяс и Ikuspegi — Баскской миграционной обсерваторией Университета Страны басков. На позициях средней и высокой квалификации заняты лишь 3,5% эквадорцев. Это свидетельствовало о маргинализации сфер с технической и управленческой специализацией в структуре занятости эквадорского сообщества. По мнению исследователей, снижение качества занятости и социального статуса не всегда напрямую было связано с объективным уровнем квалификации, а указывало на другие факторы, например, на сегментацию рынка труда, дискриминацию и скрытый расизм [8, с. 69, 70].

Несмотря на то, что по цивилизационным, языковым и религиозным характеристикам эквадорцы близки к коренному населению Испании, они также сталкивались с проявлением дискриминации — на улице (47%), на работе (45%), во время учебы (18,5%) или в транспорте (17%). Наиболее часто встречающейся претензией было то, что они отнимали работу и социальные пособия у местного населения. Для части испанцев рабочие места, которые в благополучное время не принимались в расчет, во время кризиса приобрели определенную ценность [8, с. 98]. Несмотря на общепринятый стереотип «благоприятной» миграции, уроженцы Эквадора, наравне с другими переселенцами, сталкивались с привычными стереотипами негативного восприятия мигрантов и проблем, создаваемых ими для коренного населения страны. Несмотря на то, что латиноамериканская миграция позиционировалась как лингвистически сходная, для многих эквадорцев приезд в иберийскую страну ставил вопрос о языковой адаптации. Ситуации, когда казалось, что они говорили на разных языках, были нередки, «различия наиболее сильно ощущались в трудовой сфере, и требовалось время, чтобы научиться говорить, как испанцы» [8, с. 133].

Десять лет, прошедшие после бума, — значимый промежуток времени для проявления сложившихся форм и характера интеграции. С позиции правового статуса эквадорцы интегрированы в испанское общество. Административно-правовая стабильность стала основой борьбы с экономическим кризисом и ростом безработицы, предоставила возможности более стабильной юридической защиты и социальной поддержки.

Как уже отмечалось, основная часть эквадорского сообщества живет в Испании уже более десяти лет. Изменилось чувство причастности к стране. Характер вплетения в ткань принимающего общества обрел свои очертания. Хотя подавляющее большинство (78%) ощущали себя эквадорцами, для пятой части испанская идентичность стала реальностью. Уже выросли дети, приехавшие вместе с родителями (поколение 1,5), а родившееся в новой стране второе поколение также начинает выходить во взрослую (студенческую, трудовую) жизнь. Важным результатом исследования стала констатация факта наследования детьми поколений 1,5 и 2 социального статуса родителей. Несмотря уменьшение доли работающих в качестве домашней прислуги, дети мигрантов по-прежнему заняты в основном низкоквалифицированным ручным трудом (60%) [8, с. 70]. По мере укоренения в испанском обществе происходили положительные подвижки социальной мобильности второго поколения в сторону отхода от наименее квалифицированных сфер занятости. Однако процессы социальной мобильности серьезно просели под воздействием кризиса, законсервировав намечавшиеся положительные тенденции в этой области. Тем не менее именно в поколениях 1,5 и 2 в наибольшей степени проявляется трансформация идентичности. Молодые люди в возрасте 15–24 лет ощущают себя испанцами (41%) или в равной мере испанцами и эквадорцами (36%). Второе поколение можно обозначить как «часть испанского общества эквадорского происхождения». Испанизированный слой состоит из молодых людей, получивших среднее профессиональное образование (уровень Formación Profesional, FP), из обладателей двойного гражданства, предпринимателей или профессионалов, не желающих возвращаться на историческую родину.

Эквадорская идентичность свойственна людям старшего возраста или тем, кто относительно недавно прибыл в Испанию и имеет гражданство исключительно латиноамериканской страны. Связи молодых людей с государством номинального происхождения значительно слабее, они уже не так вовлечены в поддержание транснациональных связей, в том числе через денежные переводы. При этом сохранение упомянутых контактов остается важной составляющей миграционного сообщества, его транснациональной практики. Подавляющее большинство эквадорцев возвращались в родную страну, но такие поездки не предполагали реэмиграции.

Желание обосноваться в Испании отражало некую завершенность миграционного проекта. Эквадор оставался в воспоминаниях, существенно отличаясь от своего современного состояния. Переезд семьи, обучение детей в школе, сеть рабочих контактов, доступ к системам здравоохранения и социальной поддержки свидетельствовали об уровне интеграции в испанское общество.

Миграционный опыт эквадорцев в Испании многогранен. Переселенческий проект имел высокую личную и семейную цену, основанную на разрыве семей, необходимости бороться и прилагать усилия, чтобы закрепиться в новой стране, но также позволил улучшить материальное положение в сравнении со страной происхождения.

Аргентинское сообщество

Аргентинцы в Испании представляют собой пример сообщества, в основе которого лежат иные (по сравнению с эквадорским сообществом) механизмы формирования. По данным Всемирного банка в 2018 г. каждый четвертый мигрант из Аргентины обосновался именно в иберийской стра-не [11]. Основа такого тесного взаимодействия двух государств была заложена массовым переселением испанцев в конце XIX — первой четверти XX в., а также более поздними связями. Рассматривая динамику миграционного движения из Аргентины в Испанию, можно выделить три крупных цикла: до 1983 г. — прибытие изгнанников военной диктатуры и переселенцев более ранних периодов; 1984—2000 гг. — начало экономической миграции; с 2001 г. — массовая волна экономической миграции (исход «корралито»*).

Несмотря на длительную историю присутствия аргентинских мигрантов в Испании, массовый всплеск мобильности синхронизировался с общей взрывной волной латиноамериканской миграции. Именно в этот период наблюдался беспрецедентный рост числа аргентинских иммигрантов, когда за три года прибыло больше людей, чем за все предшествовавшие десятилетия. Если в 2000 г. в Испании были зарегистрированы 70,9 тыс. уроженцев Аргентины, то в 2002 г.— уже 131,9 тыс., а к 2005 г.— 257,3 тыс. человек [12]. В итоге уже в первом десятилетии XXI в. в Испании сформировалось крупнейшее сообщество уроженцев Аргентины, насчитывавшее более четверти миллиона человек. За последующие десять лет достигнутые количественные показатели оставались стабильными.

Аргентинская миграция в Испанию представляла собой довольно сложный в структурном плане феномен. Ключевую роль сыграло «право крови», ставшее важным мотивом миграции и одним из инструментов обретения испанского гражданства. Испанцы, родившиеся в Аргентине, занимали доминирующее положение в ранних циклах миграции, в 2000 г. их насчитывалось около 50 тыс. человек. Дополнительный оттенок к общему портрету аргентинского сообщества добавляли обладатели итальянского гражданства. Италия, как и Испания, предоставляла гражданство по «праву крови», чем активно пользовались потомки итальянских мигрантов. Число «аргентинских итальянцев», проживавших в Испании, резко выросло в нулевые годы в период миграции «корралито» (за пять лет на 35 тыс. человек) [13, с. 95]. Аргентинцы получали гражданство европейской страны, используя имеющиеся у них возможности, и предпочитали оседать в лингвистически близкой среде.

Массовый приток новых мигрантов влиял на общую панораму урегулирования правового статуса, увеличивая нелегальную составляющую. Если в 2000 г. 63% аргентинского сообщества имели испанское гражданство, 33% — аргентинское и 4% — гражданство третьей страны, то в начале 2007 г. лишь 32% были обладателями испанского гражданства, аргентинского — 51 %, другого — 17% [13, с. 96]. На практике столь значимое увеличение доли иммигрантов с аргентинским гражданством сопровождалось ростом числа людей с неурегулированным статусом.

В настоящее время режим облегченной мобильности и получения гражданства для потомков испанцев, проживающих в Аргентине, продолжает развиваться. В конце апреля 2019 г. в Буэнос-Айресе была представлена программа «Visar» [14], согласно которой Испания предоставляет 500 (с возможностью увеличения до 1,5 тыс.) рабочих виз детям и внукам испанских граждан в возрасте от 18 до 45 лет, проживающим в Аргентине и не имеющим испанского гражданства. Эта инициатива позиционируется как обоюдовыгодное сотрудничество между странами во «взаимосвязанном мире, который открывает двери и создает возможности роста и профессионального развития» [15]. Поддержка механизмов открытой регулярной мобильности из Аргентины остается важным элементом миграционной политики Испании.

В отличие от большинства латиноамериканских сообществ, аргентинская иммиграция была уравновешена по половому составу. В значительной мере маскулинизация наблюдалась среди прибывших с испанским гражданством по «праву крови». Аргентинский экономический кризис 2001—2002 гг. стал переломным этапом в миграционном процессе. Экономический спад в промышленности и строительной отрасли ударил в первую очередь по мужской части экономически активного населения. Согласно статистике Всемирного банка во время кризиса 2001 г. уровень безработицы среди мужчин превышал аналогичный показатель у женщин. Состояние безработицы перед началом эмиграции из родной страны стало одной из отличительных характеристик мобильности цикла «корралито». Однако после 2003 г. начала проявляться тенденция к феминизации, поддержанная эмансипацией женщин в городских средних слоях, которые, как правило, эмигрировали в той же пропорции, что и мужчины сходного социального происхождения. Тем не менее к концу миграционного бума в общей группе мигрантов из Аргентины преобладали мужчины (51,8%).

География проживания аргентинцев в Испании также имела свои особенности. Если «поколение изгнанников» оседало в Барселоне и Мадриде, то с появлением экономической миграции аргентинцы стали расселяться в прибрежных курортных районах. Во время «большой волны» начала XXI в. наибольший приток уроженцев Аргентины наблюдался в Валенсийском сообществе (411%), Андалусии (380%), Каталонии (368%), на Канарских и Балеарских островах (330%), а также Кастилии-Ла-Манче и Мурсии (325%). Основы расселения, заложенные экономическим циклом 1980-х годов, остались неизменными. Наибольший рост и концентрация уроженцев Аргентины были зарегистрированы в столичных агломерациях (Барселоне и Мадриде), прибрежных и туристических муниципалитетах (Малаге, Аликанте, на Балеарских и Канарских островах) [16], что напрямую соотносилось со структурой занятости.

С 1970-х годов аргентинцы ассоциировалась с квалифицированной миграцией. Отчасти этот образ соответствовал реальности (высокий процент студентов и профессионалов в эпоху изгнания, влияние гуманитарной культурной составляющей). Но в то же время мало кто вспоминал о существовании экономических эмигрантов с совершенно иным уровнем образования. В текущем цикле экономическая миграция влекла за собой снижение уровня и параметров качества занимаемых рабочих мест в принимающей стране. Первая работа в Испании, как правило, относилась к более низкому уровню, который можно охарактеризовать как «обычный для иммигрантов» (гостиничный бизнес, торговля, надомный сервис) [17, с. 111].

Профессиональные характеристики аргентинского сообщества неравномерны. Миграционный бум нулевых годов привел к сокращению до 33% доли занятых на позициях профессионально-технических работников на фоне роста вовлеченности в сегмент рабочих специальностей, особенно низкой квалификации. Несмотря на сохранение доли профессиональных и управленческих категорий на уровне 42%, она значительно сократилась по сравнению с «периодом изгнания» (64%). Тем не менее этот показатель был выше, чем у большинства других миграционных сообществ, в том числе латиноамериканских. Высокая доля квалифицированного труда по ряду показателей приближает аргентинскую группу к «испанскому профилю» [13, с. 109].

Основными сферами занятости современных аргентинских мигрантов стали торговля (21%), промышленность (17%) и гостиничный бизнес (11%). В эту тройку вовлечены 49% аргентинцев, что отражает значительное сокращение диапазона основных сфер труда [18]. Характер занятости подчеркивает промежуточное положение этой группы. В то время как доля занятых в сегменте квалифицированных профессионально-технических специальностей близка к показателям испанского общества, вовлеченность в сферы гостиничного бизнеса и торговли приближают аргентинцев к другим латиноамериканским и азиатским иммигрантам. Такая двойственность характеристик свидетельствует о диверсификации социального происхождения выходцев из Аргентины.

Социально-экономические характеристики аргентинцев показывают их относительную привилегированность по сравнению с большинством мигрантов из Латинской Америки, Африки, Азии и даже Восточной Европы. Этому способствовал их традиционно позитивный имидж, сложившийся в испанском обществе, когда аргентинцы воспринимались как «своего рода родственники, которые только живут в худших условиях» [13, с. 111]. Однако этого стереотипа недостаточно, чтобы противостоять влиянию факторов, проявившихся в последней миграционной волне: социальной неоднородности, снижению качества позиций занятости, сужению возможностей трудоустройства, нелегальной миграции.

Обобщая основные характеристики аргентинского сообщества, можно отметить, что Испания была и остается наиболее востребованным направлением миграции. Несмотря на глубокую историю, основной состав диаспоры оформился в начале XXI в. при синхронизации с общей волной массовой миграции из стран Латинской Америки. Сохранение относительной «привилегированности» облегченного получения гражданства поддерживало миграционную активность на высоком уровне. Но экономический характер миграции существенно размыл уникальные черты, выделявшие данную группу.

Венесуэльское сообщество

Рассматривая характеристики венесуэльского сообщества, можно увидеть своего рода «водораздел», отделяющий стадии «до» и «после» полномасштабного кризиса, разразившегося в этой латиноамериканской стране, — т.е. до и после 2016 г. Более трети современного состава венесуэльцев приехали в Испанию после обозначенного рубежа. Если в период «до» венесуэльская группа обладала характеристиками, общими для латиноамериканского сегмента с традиционными миграционными связями с Испанией, то «после» произошел слом сложившегося формата. Драма нынешней ситуации усугубляется тем, что на протяжении всего XX в. Венесуэла давала убежище тысячам колумбийцев, бежавшим от военного конфликта, а также принимала испанцев, видевших в Венесуэле возможности для экономического процветания. С 2016 г. эта модель развернулась на 180º. По различным оценкам за пределами страны находились более 1,5 млн венесуэльцев, что составляло 5% населения [19, с. 135]. Хотя подавляющее большинство беженцев переместилось в соседние с Венесуэлой страны, Испания стала одним из приоритетных направлений современной кризисной венесуэльской миграции, заняв третье место после Колумбии и США [20, с.7-8].

Испанское королевство было естественным и исторически обусловленным выбором. В начале нулевых годов текущего века оно стало вторым по численности отъезжающих направлением для выездного потока из Венесуэлы, аккумулируя 25% эмигрантов. Современная венесуэльская миграция поддерживала общую латиноамериканскую тенденцию феминизации, где доля женщин составляла 54,2% [12]. К 2010 г. число переселенцев из Венесуэлы достигло 150,9 тыс., из которых 60% были испанцами, родившимися в Венесуэле. В 2015 г. общая численность увеличилась до 159 тыс., из которых 69,5% имели испанское гражданство [19, с. 154]. При этом венесуэльское сообщество оставалось фактически незаметным для обывателей. Часть приехавших уже имела либо испанское (двойное) гражданство, либо основания для его получения. Все это облегчало поиск работы и адаптацию в стране. Помимо языковой и культурной близости в миграционном проекте решающую роль играло наличие членов семьи, проживавших на иберийском полуострове.

Венесуэльская диаспора в 1998—2015 гг. характеризовалась как сообщество преимущественно квалифицированных мигрантов, состоявшее из людей с университетским образованием и обладавших ценным профессиональным опытом. Более половины имели степень магистра или ученую степень [17, с. 372]. Мобильность воспринималась как форма развития человеческого капитала: высокий профессиональный уровень, характерный для большой части группы, облегчал выход на рынок труда, доступ к жилью, здравоохранению, специальному образованию, способствовал социальной включенности и успешной интеграции.

Результаты проводимых исследований свидетельствуют о том, что большая часть венесуэльцев работала в соответствии с имеющейся на момент приезда профессиональной подготовкой. В тот период миграция в Испанию не была связана со снижением профессионального статуса, что позволяло говорить о «выгодном трудоустройстве» по сравнению с другими латиноамериканскими группами. Венесуэльцы занимали важное место в числе сообществ, активно занимавшихся самостоятельной трудовой деятельностью. Согласно данным исследований, 36% использовало собственные экономические ресурсы для финансирования бизнеса, что указывало на высокий экономический потенциал данной группы [21, с. 324].

Показательна также география проживания венесуэльцев до 2015 г. 81,5% венесуэльских мигрантов сконцентрировались в четырех автономных сообществах — Мадриде, Каталонии, Галисии и на Канарских островах. До 2017 г. последние занимали первое место по численности осевших венесуэльцев, что было характерно для миграции «по крови» (там проживали 45% венесуэльцев из числа потомков испанцев). Это неудивительно, ведь десятилетиями ранее именно Канары были одним из отправных пунктов массового исхода испанцев в Латинскую Америку. Однако в 2018 г. под давлением новой волны на первое место по агрегированной численности вышел Мадрид, где всего за год число переселенцев увеличилось на 41%. В итоге здесь, в центральном пункте размещения мигрантов, обосновались 40% венесуэльцев [19, с. 154] [21, с. 304]. Такое изменение говорит о разрыве с моделью «исторического наследия», когда потомки предпочитали возвращаться на земли своих предков. Мадрид — это место сосредоточения современной экономической миграции и символ становления ее принципиально иной модели.

Привычный профиль венесуэльского сообщества в Испании стал стремительно меняться под воздействием новой экстраординарной волны переселенцев, которая не вписывалась в общую динамику латиноамериканского потока. Основным мотивом эмиграции венесуэльцев было сочетание плохих условий жизни в родной стране при отсутствии перспектив их улучшения. Галопирующая инфляция, затрудненный доступ к качественным продуктам питания, низкая заработная плата формировали крайне негативные сценарии. К этому следует добавить отсутствие повседневной безопасности, акты воровства и разбоя, испытанными на себе многими. Все это формировало не только запрос на эмиграцию, но и превращало мотивы в реальные действия. В общем потоке 83,6% эмигрировали в поисках более безопасных условий жизни [22, с. 16].

Изменения характеристик потока стали нарастать с 2013 г., но в 2016 г. произошел перелом, сопровождавшийся стремительным увеличением числа людей с венесуэльским гражданством. Это были молодые люди, приехавшие в одиночку, недавно закончившие вуз или даже не успевшие получить высшее образование, зачастую семьи с маленькими детьми, бежавшие от гуманитарного кризиса. «Многие венесуэльцы испытывали реальные трудности с легализацией своего положения, подтверждением дипломов, с доступом к рынку труда и жилью», — отмечалось в масштабном исследовании кризисной волны венесуэльской миграции, проведенном под эгидой Иберо-американской обсерватории по мобильности человека, миграции и развитию (Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, OBIMID) [21, с. 297]. Все эти факты подтверждались статистическими данными: если в 1998—2015 гг. лишь 4% лиц находились вне зоны легального правового статуса, то с 2016 г. можно говорить о 16%. Кроме того, с 8,4 до 5% снизилась доля молодых людей со студенческими визами, что косвенно свидетельствовало о том, что они будут продолжать жить в Испании. Зачастую нелегальное пребывание в Испании для многих было предпочтительнее, чем возвращение на родину. Как следствие —растущая часть венесуэльского сообщества оставалась в «серой» зоне правовой нестабильности с туманными перспективами улучшения.

Уязвимость «кризисного потока» подчеркивалась данными о безработице: 40% прибывших с 2016 г. не могли найти работу (для сравнения: 7% для предыдущего периода миграции) [21, с. 324]. Ситуация напрямую связывалась с нелегальным правовым статусом и увеличением числа просьб о предоставлении убежища, поскольку подавшие заявку получали доступ на рынок труда только по истечении шести месяцев после направления запроса.

Нельзя обойти стороной и тот факт, что венесуэльцы вышли на первое место в Испании по запросам на предоставление убежища. В 2016 г. было подано 4196 обращений, в 2017 г. — 10325, в 2018 г. — уже 19280 [23]. Испания стала основной европейской страной, куда венесуэльцы обращались за международной защитой. Однако, согласно данным доклада Испанской комиссии помощи в получении убежища (Comisión Española de Auda del Refugiado, CEAR), на фоне европейского миграционного кризиса иберийское государство столкнулось с административным коллапсом в деле рассмотрения заявок. Кроме того, в Испании был высокий общий процент отказов, а в отношении запросов венесуэльцев число негативных резолюций достигало 99%. В 2017 г. только 15 венесуэльцам дали статус беженца, никто не получил вспомогательную защиту, а 1530 человек получили отказ [24, с. 75].

Изменение структуры миграционного потока в 2016 г. драматично повлияло на венесуэльское сообщество. Утратила свою ценность концепция развития человеческого капитала. Многие теперь приезжают в одиночку и без финансовой «подушки». Многие из тех, кто приехал в последние три года, живут в Испании незаконно, без постоянной работы или находят временную работу за мизерную зарплату. Они пытаются помочь тем, кто остался на родине, не зная, каким образом сами смогут выжить в Европе. До 2016 г. венесуэльцы «приезжали в Испанию, чтобы сохранить имеющийся социальный капитал и хорошо интегрироваться в общество. У многих уже было испанское гражданство, а также были сбережения, у них был план. Но с 2016 г. происходит поспешная эмиграция, фактически неподготовленное бегство», — отмечала испанский исследователь из Папского университета Комильяс (Мадрид) Катриен Декокер [25]. За два десятилетия венесуэльское сообщество прошло эволюцию от стратегии развития человеческого капитала к состоянию административно-правовой уязвимости и неопределенности миграционного проекта. Перспективы этих изменений во многом зависят от развития ситуации в стране миграционного исхода.

Рассмотренные примеры подчеркивают сложность и неоднородность латиноамериканской группы в Испании. Вместе с тем воздействие латиноамериканского сегмента на миграционную панораму страны велико. Эффект его присутствия виден не напрямую, а в отражении и в сравнении с параллельно происходящими процессами. На макроуровне волна латиноамериканской миграции вывела испанский миграционный профиль за пределы усредненного общеевропейского мейнстрима. Так, возрастающая в европейских странах «популярность временных форм передвижений между развитыми странами ведет к снижению доли мигрантов с большим стажем проживания в них и повышению доли недавно приехавших или циркулирующих, не интегрированных или слабо интегрированных» [26, с. 24]. На примере латиноамериканцев в Королевстве мы видим преобладание противоположной, классической переселенческой модели, которая стабилизирует миграционную ситуацию. Важным итогом стало прохождение через континуум стабильности, завершающееся правовой интеграцией латиноамериканских мигрантов, обретением испанского гражданства. Особенностью латиноамериканской группы стало использование механизма получения гражданства «по крови». Такой возможностью воспользовались преимущественно выходцы из стран атлантического побережья американского континента (Аргентины, Уругвая, Венесуэлы, Кубы). Вливание культурно и лингвистически близкого компонента сказалось и на в целом спокойном восприятии миграционного феномена в общественном мнении. Вызывающие активное отторжение факторы этнорасовых и конфессиональных отличий оказались наименее важными в формировании отношения к переселенцам [27, с. 68].

Анализ социально-экономических характеристик наиболее крупных латиноамериканских диаспор свидетельствует о возрастании важности экономического мотива миграции. Современная волна была построена на экономической основе, что означало поиск работы в типичных для мигрантов сегментах занятости — сфере обслуживания и малоквалифицированного труда. Такой механизм во многом сближал эту группу с выходцами с других континентов. Тем не менее, представляется, что культурно-лингвистическое сходство останется важнейшей характеристикой латиноамериканской миграции, стабилизирующей миграционную панораму Испании и способствующей глубокой комплексной интеграции в принимающее общество.

Библиография

- 1. Хенкин С.М. Иммиграция в Испании: Характер, масштабы, социально-психологические последствия. Актуальные проблемы Европы, М., 2005, № 1, сс. 156-174.

- 2. Хенкин С.М. Иммиграция в испанском интерьере. Актуальные проблемы Европы, М., 2015, № 4, сс. 186–209.

- 3. Кудеярова Н.Ю. Испания после миграционного бума: социально-экономическая и внешнеполитическая проекции. Современная Европа, М., 2019, № 1, сс. 80–91.

- 4. Ермольева Э.Г., Кудеярова Н.Ю. Новая испанская эмиграция в исторической проекции и современной посткризисной реальности. Ибероамериканские тетради, М., 2015, № 3, сс. 25–36.

- 5. Синельщикова И.Г. Иммиграция в Испании: «pro» и «contra». Латинская Америка, М., 2008, № 12, сс. 58 –74.

- 6. Кожановский А.Н. Латиноамериканская иммиграция в Испании. Европейская интеграция и культурное многообразие. Ч. 1. М., ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2009, 319 с.

- 7. Кудеярова Н.Ю. Испания – Куба: постколоникальная миграционная трансформация. Латинская Америка, М., 2018, № 8, сс. 63–76.

- 8. Iglesias Martínez J., Moreno Márquez G., Fernández García M., Oleaga Páramo J.A., Vega de la Cuadra F. La población de origen ecuatoriano en España. Madrid, 2015, 197 pp.

- 9. Кудеярова Н.Ю. Европа – Латинская Америка: миграционные процессы на новом витке глобализации. Актуальные проблемы Европы, М., 2018, № 3, сс. 131–151.

- 10. Observatorio Permanente de la Inmigración. Concesiones de nacionalidad española por residencia. Available at: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/opera-ciones/concesiones/index.html (accessed 17.05.2019).

- 11. World Bank. Bilateral Migration Matrix, 2011, 2018. Available at: www.worldbank.org (ac-cessed 17.05.2019).

- 12. INE. Cifras de población. Available at: www.ine.es (accessed 17.05.2019)

- 13. Actis W., Esteban F.O. Argentinos en España: inmigrantes, a pesar de todo. Migraciones. Madrid, 2008, N 23, pp. 79–115.

- 14. Programa Visar. Available at: https://expinterweb.mitramiss.gob.es/vi-sar/info/descargaGuiaInformativa (accessed 17.05.2019).

- 15. España otorgará 1.500 visas de trabajo a hijos y nietos de inmigrantes españoles; así puedes aplicar. CNN. 26.04.2019. Available at: https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/26/espana-otorgara-1-500-visas-de-trabajo-a-hijos-y-nietos-de-inmigrantes-espanoles-asi-puedes-aplicar/ (accessed 17.05.2019).

- 16. García Campos J.M. ¿Dónde viven los 75.000 argentinos censados en España? La Vanguardia. 25.10.2015. Available at: https://www.lavanguardia.com/vangdata/20151025/ 54438330469/donde-viven-argentinos-censados-espana.html (accessed 17.05.2019).

- 17. Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: el mercado de trabajo y las redes sociales de los inmigrantes. Madrid, MTI, 2010, 623 p.

- 18. Actis W. Migraciones Argentina – España. Características de los distintos “ciclos” migratorios, sus inserciones en España y el impacto de la crisis actual. Migraciones internacionales contemporáneas: estudios para el debate. Madrid, Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, CICCUS, 2011, pp. 423-444. Available at: https://www.colectivoioe.org/uploads/a1400be0af3d25479912beb3e5e4f3f88b899d6d.pdf (accessed 17.05.2019).

- 19. Castillo Crasto T., Reguant Álvarez M. Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno. Migraciones, Madrid, 2017, N. 41, pp. 133-163.

- 20. Tendencias migratorias en las Américas. República Bolivariana de Venezuela. Buenos Aires, IOM, abril 2018, 16 p. Available at: https://robuenosaires.iom.int/ sites/default/files/ Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_Americas__Venezuela-Septiembre_2018.pdf (accessed 17.05.2019).

- 21. Dekocker K. La comunidad venezolana en España. De una estrategia migratoria de reproducción social a una creciente pobreza emergente. El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración. Lima, Colección OBIMID, 2018, vol. 4, pp. 263-336.

- 22. Bermúdez Y.., Mazuera-Arias R., Albornoz-Arias N., Morffe Peraza M.A. Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran. 9.04.-6.05.2018. San Cristóbal, Venezuela, Servicio Jesuita a Refugiados, 26 p. Available at: https://drive.google.com/ file/d/11OMtNWuHeWjb3ykaerahBFPOBSvdsx5F/view (accessed 17.05.2019)

- 23. Cifras de asilo en España. Comisión española de Auda del Refugiado. Available at: https://www.cear.es/que-hacemos/cifras-y-estadisticas/ (accessed 17.05.2019).

- 24. Informe 2018: Las personas refugiadas en España y Europa. Madrid, CEAR, 2018, 163 p. Available at: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf (accessed 17.05.2019).

- 25. Trotta T. Más pobreza entre los migrantes venezolanos en España. El País, 18.02.2019. Available at: https://elpais.com/elpais/2019/02/13/migrados/1550075111_636575.html (accessed 17.05.2019).

- 26. Интеграция инокультурных мигрантов: перспективы интеркультурализма. М., ИМЭМО РАН, 2018, 233 с.

- 27. Кожановский А.Н. Современное испанское общество и «новое переселение народов». Латинская Америка, М., 2018, № 10, сс. 61-72.